東京弁護士会所属。新潟県出身。

交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。

慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。

我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

目次

相手方の保険会社との交渉で損をしないためには、あらかじめ死亡慰謝料の相場や計算方法を知っておくことが重要です。

交通事故で慰謝料を計算するための基準は、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判所)基準」の3つです。

まずは、それぞれの基準における死亡慰謝料の相場を確認していきましょう。

なお、死亡慰謝料を簡単に計算したい場合には、「慰謝料計算シミュレーション」をぜひ使ってみてください。

→交通事故の死亡慰謝料はいくら?|慰謝料計算シミュレーション付き

関連記事

自賠責保険会社の死亡慰謝料の相場は、850万円〜1,350万円程度です。

自賠責保険会社は、「自賠責基準」と呼ばれる算定基準(算定表)を使って具体的な慰謝料額を計算します。

| 被害者本人の死亡慰謝料 | 400万円 |

| 慰謝料請求権者が1名 | 550万円 |

| 慰謝料請求権者が2名 | 650万円 |

| 慰謝料請求権者が3名以上 | 750万円 |

| 被害者に被扶養者がいるとき | 上記に加えて200万円 |

たとえば、亡くなった被害者が結婚していて、未成年の子どもが1人いる場合、請求できる死亡慰謝料は次のように計算します。

請求できる死亡慰謝料

自賠責保険は、事故の被害者に対する最低限の補償を目的としている保険です。そのため、算定される死亡慰謝料額は低額になるのが特徴です。

なお、自賠責保険には補償上限金額が定められており、「死亡による損害」部分については、被害者1名につき3,000万円までしか補償を受けることができません。そのため、死亡慰謝料や死亡逸失利益、葬儀関係費などが高額になる場合には、十分な補償を受けられない可能性もあることに注意が必要です。

任意保険会社の死亡慰謝料の相場は、1,500〜2,000万円程度です。

任意保険会社は、それぞれの会社が独自に設定している算定基準(任意保険基準)を使って慰謝料額を算定しますが、基本的に基準を公表していません。

ただし、過去に使用されていた保険会社の統一基準(旧任意保険基準)を踏襲している保険会社も多いため、参考までに金額を確認してみましょう。

| 被害者の立場 | 慰謝料の金額 |

|---|---|

| 一家の支柱 (世帯の生計を主として維持している人) | 1,500万円~2,000万円程度 |

| 母親・配偶者 | 1,500万円~2,000万円程度 |

| その他 (子どもや結婚してない内縁の妻・夫など) | 1,200万円~1,500万円程度 |

弁護士が介入した場合や、裁判になった場合に認められる死亡慰謝料額の相場は、2,000〜2,800万円です。

弁護士や裁判所が用いる算定基準は「弁護士基準(裁判基準)」と呼ばれ、3つの算定基準の中でもっとも高額になるのが特徴です。

ここで、弁護士基準における死亡慰謝料の算定表を確認してみましょう。

| 被害者の立場 | 慰謝料の金額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円 |

| その他 | 2,000万円~2,500万円 |

たとえば、一家の支柱である被害者が事故にあったケースで、専業主婦である妻と未成年の子どもが3人いた場合の死亡慰謝料額を、それぞれの算定基準ごとに比較してみましょう。

| 自賠責基準 | 1,350万円 |

| 任意保険基準 | 1,500万円~2,000万円程度 |

| 弁護士基準 | 2,800万円 |

このように、死亡慰謝料は、用いる算定基準によって金額に大きな差が出ることがわかります。単純に考えれば、このケースで弁護士に依頼することで、慰謝料額が800〜1,300万円程度増額できる可能性があるのです。

さらに、後述するように、具体的事情によっては相場以上の慰謝料額を獲得することも可能なので、さらに金額差が開く可能性もあります。

遺族だけで保険会社と交渉しても、弁護士基準で算定された慰謝料額を支払ってくれるケースはほとんどありません。死亡事故では慰謝料額が高額になりやすいので、示談交渉は専門家である弁護士に任せることをおすすめします。

死亡慰謝料は、交通事故の被害者や遺族の精神的苦痛を賠償するために支払われます。そのため、それぞれのケースで、被害者や遺族の精神的苦痛を増大させるような事情があれば、相場以上の死亡慰謝料が認められる場合もあります。

ここでは、相場以上の死亡慰謝料を獲得できるケースを大きく3つご紹介していきます。

加害者に事故を発生させる故意や重大な過失が認められるなど、事故態様が悪質だった場合には、死亡慰謝料を増額できる可能性が高まります。

加害者に事故の故意・過失が認められるケース

どれだけ死亡慰謝料の増額が認められるかは、事故ごとに個別に判断されます。

裁判例では、飲酒後に高速道路を蛇行運転をしながら被害者の車両に追突し、3歳と1歳の幼い2人の子を焼死させた事故において、子ども1人あたり3,400万円の死亡慰謝料が認められています。このケースでは、被害者が幼児だったこと、加害者が飲酒運転をしていたこと、運転中に高速料金所の職員から注意を受けたにもかかわらず運転を継続したことなどが悪質だと判断され、相場以上の慰謝料が認められています(東京地判平成15.7.24)。

加害者や加害者側保険会社の不誠実な態度により遺族の精神的苦痛が増大した場合には、死亡慰謝料の増額が認められる可能性があります。

死亡慰謝料が増額される可能性のある加害者側の態度

裁判例では、飲酒運転で高速道路を走行した結果、被害者車両に衝突し夫婦2人の命を奪った事故で、被害者夫婦それぞれに3,200万円ずつ、遺族である4名の子どもにそれぞれ400万円で、合計8,000万円の死亡慰謝料が認められています。このケースでは、飲酒運転という極めて悪質な事故態様だったことや、事故後に子どもが精神的に不安定になったことに加え、加害者が自身の刑事裁判において不合理な弁解をしていたという事情も、慰謝料の増額事由として考慮されています(東京地判平成24.3.27 判例タイムズ1390・281)。

具体的な事情を考慮した結果、被害者本人や遺族の精神的苦痛が大きいと判断される場合には、相場以上の死亡慰謝料額が認定される可能性があります。

精神的苦痛の増大が認められやすいケース

裁判例では、まだ3歳の子どもが亡くなった事故で、本人が死の意味すらまともに理解できない幼少の身で突然の死を余儀なくされたこと、両親が子どもの死を受け入れ難い状態であることなどが考慮されて、被害者本人が2,000万円、両親がそれぞれ300万円づつで、合計2,800万円(弁護士基準の相場は2,000万円〜2,500万円)の死亡慰謝料が認められたケースがあります(大阪地判平20.3.13)。

交通死亡事故で多くの慰謝料をもらうためには、次の3つのポイントを意識しておきましょう。

多くの慰謝料をもらう3つのポイント

加害者側の保険会社が提示してきた慰謝料額を増額するためには、弁護士基準(裁判基準)に基づいた慰謝料額を保険会社に主張していく必要があります。

死亡慰謝料の場合、3つある慰謝料算定基準のどれを使うかで、請求できる慰謝料額が1,000万円単位で変わる可能性があります。死亡慰謝料額を増額したいのであれば、弁護士基準で慰謝料額を算定することは必須だといえるでしょう。

一方で、保険会社は、自社の利益を追求するため、被害者に支払う慰謝料額を少しでも少なくしようとしてきます。そのため、遺族だけで交渉しても、弁護士基準相当の慰謝料を支払ってもらうのは難しいことに、注意してください。

死亡慰謝料を算定する際は、弁護士基準に基づく相場をベースに計算するだけでなく、事故ごとの個別事情を慰謝料額に反映することを意識してください。被害者の精神的苦痛を増大させるような事情が認められれば、相場以上の慰謝料を獲得できるケースもあるからです。

事故態様や事故後の加害者側の対応、残された遺族の状態などの事情を総合的に考慮し、加害者側に慰謝料の増額事由があることを主張してみましょう。

ただし、事故ごとの個別事情を慰謝料額に適切に反映させるためには、専門的知識と事故対応の経験が必要になります。自己判断で不適当な金額を算出しないよう、くれぐれも注意してください。

死亡慰謝料を含む賠償金を増額したいなら、交通事故トラブルに精通した弁護士に依頼することをおすすめします。

前述したように、死亡慰謝料を増額するには、弁護士基準で慰謝料額を算定し、事故ごとの個別事情を慰謝料額に適切に反映する必要があります。遺族だけで保険会社と交渉することもできますが、残念ながら弁護士を入れない限り、保険会社が賠償額を増額してくれることはほとんどありません。

その点、交通事故対応に精通した弁護士であれば、専門的な法律や裁判例を駆使して、保険会社との示談交渉を有利に進めることができます。裁判まで意識した交渉をおこなうことで、示談金をいち早く受け取れる可能性も高まるでしょう。示談交渉を含む面倒な手続きを弁護士に任せれば、遺族の精神的負担も減らすことができます。

亡くなった被害者や遺族が加入している保険に「弁護士費用特約」がついていれば、実質タダで弁護士に依頼できます。

死亡事故では賠償金が高額になることから、弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

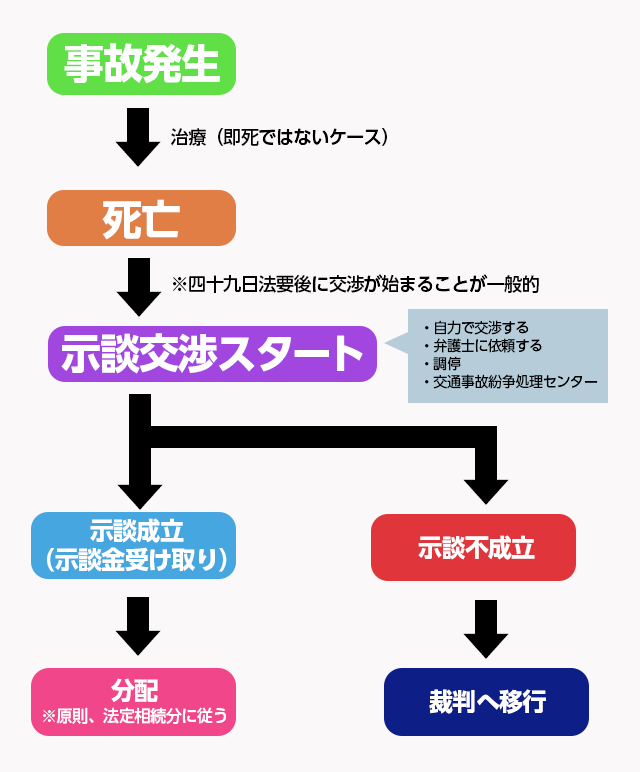

死亡事故発生から賠償金を受け取るまでの大まかな流れは、次のとおりです。

交通事故の示談交渉は、基本的に全ての損害額が確定したタイミングで開始します。死亡事故の場合、四十九日法要にかかる費用も事故による損害として請求できるので、基本的には四十九日の法要が過ぎた辺りから保険会社との示談交渉を開始します。

示談交渉がまとまれば慰謝料を含む示談金を受け取れますが、示談交渉にかかる期間はそれぞれのケースで異なるため、一概にはいえません。ただし、死亡事故の場合、事故の規模も大きく損害額も高額になることから、示談交渉がまとまるまでに時間がかかる可能性があることも頭に入れておきましょう。

なお、示談交渉が成立しておおよそ2週間程度経過すると、死亡慰謝料を含む示談金が振り込まれます。ただし、死亡事故の際の示談金は多額になるのが通常のため、相手保険会社の社内決済等の関係で支払いが遅くなることがある点は注意が必要です。

死亡事故で遺族が請求できる賠償金は、死亡慰謝料だけではありません。

ここでは、死亡事故で請求できる賠償金を一覧で確認してみましょう。

| 入通院慰謝料 | 事故で入院(通院)を余儀なくされた場合の精神的苦痛を賠償するためのお金 ※事故後入院していたものの、意識を取り戻さずに亡くなったなどの場合に請求できる |

| 死亡逸失利益 | 事故がなければ、被害者が将来的に得られるはずだった収入や利益 ※死亡慰謝料と同様に高額な賠償金の1つ |

| 葬儀関係費 | 葬儀代や仏壇・仏具の購入費など、被害者を弔うためにかかった費用 ※香典返しや四十九日法要を超える法要費用は請求できない |

| 治療費関係 | 治療やその他処置などにかかった費用 |

このように、死亡事故の被害者遺族はさまざまな賠償金を請求できますが、実際にかかった費用については、金額を証明するための証拠が必要になります。出費が生じた場合には、必ず領収書や明細書を保管しておくようにしましょう。

なお、賠償金それぞれの項目については、リンク先のページでくわしく解説しています。

死亡慰謝料は、「被害者本人に対する慰謝料」と「遺族に対する慰謝料」の2つに分けることができます。

「被害者本人に対する慰謝料」については、本人がすでに亡くなっていることから、被害者の遺族が本人に代わって請求します。この意味における死亡慰謝料を受け取れるのは、被害者の相続人のみとなります。

一方、「遺族に対する慰謝料(近親者慰謝料)」については、相続人でなくとも、被害者の両親・配偶者・子どもがそれぞれ請求できます。

なお、死亡慰謝料を相続の関係について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

→ 死亡事故の慰謝料は誰が相続する?遺産分割や相続税について解説

交通事故で死亡慰謝料を含む損害賠償金を受け取っても、基本的に相続税がかかることはありません。遺族が受け取れる損害賠償金は、被害者の財産を相続したという扱いではなく、遺族自身が受け取れるお金であると考えられるからです。

一方で、事故後、入院中に保険会社との交渉で賠償金の受け取りが決まっていたにもかかわらず、受け取る前に亡くなってしまった場合には、その賠償金について相続税がかかることがあります。この場合、被害者の賠償金を請求できる権利を相続したと考えられるからです。

また、所得税法上、心身に加えられた損害への賠償金については所得税はかかりませんが、人身傷害保険や搭乗者傷害保険、自損事故保険などから支払われる保険金については、遺族の収入と同視されることから、相続税や所得税の課税対象になることがあるので、注意してください。

死亡慰謝料の相場は、弁護士基準で2,000〜2,800万円ですが、死亡慰謝料を含む損害賠償額が5億円を超えた裁判例も存在します(横浜地判平成23.11.1 自保ジ1870)。

被害者が、深夜に酩酊状態で歩行者横断禁止規制のある国道を横断し、中央付近で立ち止まっていたところ、走行中のタクシーが避けきれずに被害者に衝突したケースです。

このケースでは、被害者(41歳)が眼科クリニックを開業した開業医であり、事故前の平均所得が5,500万円を超える高額所得者であったことから、死亡逸失利益が約4億7,850万円(約5億2,853万円)と認定されました。

なお、事故状況から被害者に60%の過失が認められたこともあり、その分賠償額が減額されています。

死亡慰謝料は、事故から一定の期間経過すると時効で請求できなくなります。

ここで、死亡慰謝料の時効を確認してみましょう。

| 損害の種類 | 時効期間 |

|---|---|

| 死亡慰謝料 | 死亡した日の翌日から5年 |

| 加害者不明の損害 | 事故発生日の翌日から20年 ※ |

時効期間が満了すると、遺族は死亡慰謝料を加害者側に請求できなくなります。事故後すぐに保険会社と交渉をしなかった場合には、時効が完成する前に速やかに弁護士に相談するのが良いでしょう。

なお、保険会社に生命保険(死亡保険)を請求する場合の時効は3年です。慰謝料よりも早い段階で時効が成立してしまうので、注意してください。

加害者もしくは加害者が加入している保険会社に請求できる示談金と、被害者自身が加入している保険会社に請求できる生命保険(死亡保険)は、どちらも満額受け取ることができます。一方を受け取ったからといって、もう一方が減額されてしまうことはありません。

生命保険(死亡保険)は、保険の加入者が今までに払ってきた保険料の対価として支払われるものであり、不法行為(交通事故)とは関係なく、本人が死亡すれば支払われる性質のお金です。

したがって、たまたま交通事故が原因で保険の加入者が亡くなり、生命保険(死亡保険)が支払われることになったとしても、死亡保険(生命保険)は損益相殺の対象にはなりません。

なお、示談金と生命保険の関係について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

→交通事故で亡くなると死亡保険金(生命保険金)と示談金は両方受け取れる?

生活保護受給中に死亡慰謝料を受け取ることは可能ですが、その場合、自立更生のために必要な分を超える生活保護費について、自治体に返還する義務が生じます。

返還する生活保護費は、将来の自立助長などの個別事情を考慮して決定されます

また、死亡事故における賠償金は生活保護法上の「収入」に該当する可能性が高く、生活保護費を返還したあと手元に残った賠償額が生活保護費の半年分以上であれば生活保護の「廃止」、半年分未満であれば生活保護の「一時停止」となる可能性があります。

交通死亡事故における慰謝料の相場は、2,000〜2,800万円です。

被害者や遺族の精神的苦痛を増大させるような事情があれば、相場以上の死亡慰謝料が認められる場合もあるため、相場に捉われず、事故ごとの個別事情を慰謝料額に反映してもらえるような主張をすることが重要です。

加害者側の保険会社と示談交渉をする場合、相場よりも低い金額で提示してくるケースがほとんどなので、そのまま示談をまとめると、適切な補償を受けることができません。

遺族だけで示談を進めると、1,000万円単位で損をするケースもあるので、死亡事故の対応は弁護士に任せるのが良いでしょう。