東京弁護士会所属。新潟県出身。

交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。

慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。

我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

目次

交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、被害者遺族はさまざまな賠償金を加害者(もしくは加害者が加入している保険会社)に対して請求できます。

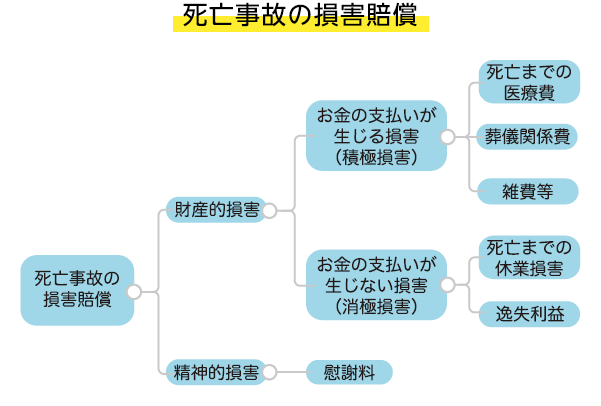

交通事故で請求できる賠償金は、大きく「財産的損害に対する賠償金」と「精神的損害に対する賠償金」に分けることができます。

被害者や遺族の精神的苦痛を賠償する目的で支払われるものが精神的損害に該当し、たとえば、「入通院慰謝料」や「死亡慰謝料」などが、死亡事故で請求できる慰謝料として挙げられます。

財産的損害は、被害者にお金の支払いが生じる「積極損害」 と、支払いは生じないものの事故による損害として認められる「消極損害」 に分けることができます。

積極損害に該当するものとしては、たとえば、けがの治療費や葬儀関係費などが挙げられます。これらの損害は、原則実際にかかった費用について賠償してもらうことができます。

消極損害に該当するものとしては、逸失利益や休業損害などが挙げられるでしょう。被害者が事故で死亡することで得られなくなった収入や利益は、事故による損害として加害者側に請求できます。

ここで、死亡事故で請求できる賠償金の中でも高額になるものは、「死亡慰謝料」「死亡逸失利益」「葬儀関係費」の3つです。遺族が適切な補償を受けるためには、この3つの賠償金について適切な主張をすることが重要となります。

なお、ここで挙げた賠償金以外にも、被害者が生命保険に加入していれば、被害者自身が加入している保険会社から死亡保険金を受け取ることもできます。

関連記事

ここでは、「死亡慰謝料」「逸失利益」「葬儀関係費」の3つの賠償金について、その計算方法や相場を確認していきます。

被害者や遺族の精神的苦痛を賠償する目的で支払われる死亡慰謝料の相場は、2,000〜2,800万円です。事故態様や被害者の精神的苦痛の程度、事故後の加害者の対応などでより高額になるケースもあります。

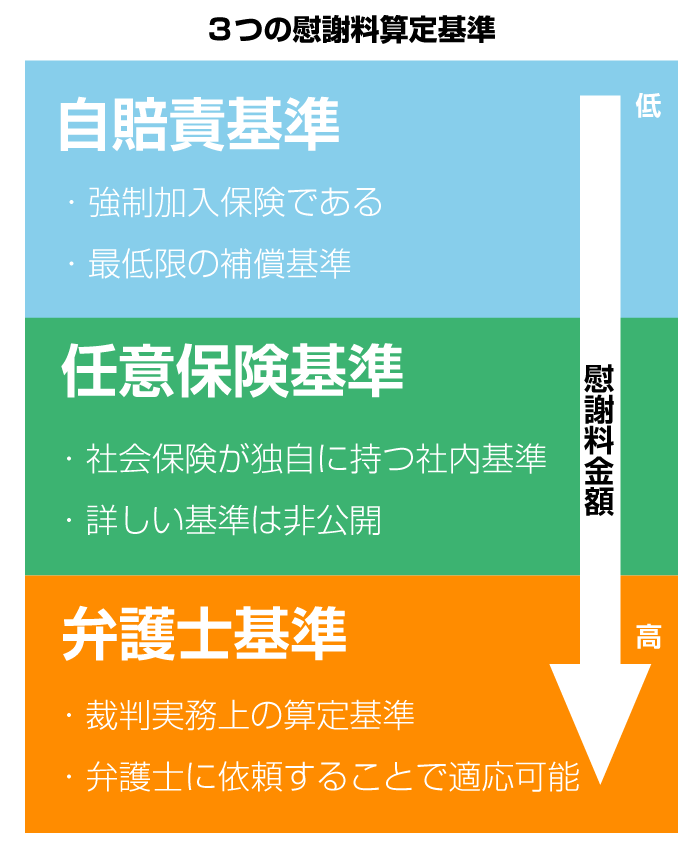

死亡慰謝料を計算する基準は3つあり、それぞれ特徴が異なります。

加害者側の保険会社が任意保険基準を使って提示してくる金額は、被害者や遺族の損害を適切に反映した金額ではありません。

ここで、それぞれの算定基準における死亡慰謝料の相場や最高額を確認してみましょう。

| 死亡慰謝料の相場 | 最高額 | |

|---|---|---|

| 自賠責基準 | 被害者本人の死亡慰謝料:400万円 慰謝料請求権者が1名:550万円 慰謝料請求権者が2名:650万円 慰謝料請求権者が3名以上:750万円 ※被害者に被扶養者がいるときは追加で200万円 | 1,350万円 |

| 任意保険基準 | 被害者の立場が 一家の支柱:1,500~2,000万円程度 母親・配偶者:1,500~2,000万円程度 その他:1,200~1,500万円程度 ※任意保険基準は非公表のため、金額は旧任意保険基準に基づく金額です | 2,000万円程度 |

| 弁護士基準(裁判基準) | 被害者の立場が 一家の支柱:2,800万円 母親・配偶者:2,500万円 その他:2,000~2,500万円 | 2,800万円 |

たとえば、妻が専業主婦で未成年の子どもが2人いる会社員が亡くなった場合、請求できる死亡慰謝料の計算方法および金額は、それぞれ次のとおりです。

このように、同じ事故でも、用いる算定基準によって金額に大きな差が出ることがわかります。

関連記事

被害者が亡くなることで失ってしまった収入や利益を指す死亡逸失利益は、被害者の年齢や収入によって金額が変わるため、相場はありません。

ここで、死亡逸失利益の計算方法を確認してみましょう。

死亡逸失利益の計算方法

1年あたりの基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

計算式がわかりづらいですが、基本的には、平均的な就労可能年齢(原則67歳)までに得られる収入から、生きていたら生活費に使われるであろう金額や、前もってお金を一括でもらえる利益(中間利息)を差し引くことで、具体的な金額を算出します。

ここで、実際の裁判例で認められた死亡逸失利益の金額を確認してみましょう。

| 被害者の属性 | 認められた死亡逸失利益 |

|---|---|

| 会社員(36歳・女性) (大阪地判平成28.7.14 交民49・4・869) | 4,822万7,906円 |

| アルバイト(17歳・男性) (仙台地判平成20.2.27 自保ジ1761・8) | 4,695万3,318円 |

| 専業主婦(34歳・女性) (神戸地判平成29.9.14 交民50・5・1168) | 4,972万6,438円 |

| 失業者(24歳・男性) (東京地判平成19.6.27 自保ジ1715・20) | 5,917万915円 |

| 幼児(3歳・女性) (名古屋地判平成17.3.29 交民38・2・509) | 2,593万6,913円 |

| 高齢者(85歳・女性) (東京地判平成25.10.25 交民46・5・1401) | 749万5,118円(うち年金分148万4,273円) |

なお、死亡逸失利益の具体的な計算方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

→ 死亡による逸失利益について

葬儀や葬儀後の法要にかかる葬儀関係費は、自賠責基準なら100万円、弁護士基準なら原則として150万円を上限として実際にかかった費用を請求できます。

葬儀関係費として請求できる項目を確認してみましょう。

| 葬儀関係費として請求できる | 葬儀関係費として請求できない |

|---|---|

| ・お通夜、葬儀費用 ・葬儀後の法要にかかる費用 (初七日法要、四十九日法要など) ・遺体の処置、保管、搬送料 ・火葬にかかる費用 ・供養を執りおこなうためにかかる費用 (お花代、お布施、読経、戒名料など) ・仏壇、仏具の購入にかかる費用 ・墓碑の建立にかかる費用 ・遺族の交通費 ・故人と縁のあった人に連絡する際の電話代や死亡通知の郵送費 | ・弔問客の交通費および弔問客接待費 ・香典返しにかかった費用 ・四十九日法要を超える法要費用 (百か日や一周忌など) |

なお、死亡した被害者の社会的地位等からみて、著しく過剰な葬儀費用であった場合には、葬儀費用の支払いを全額拒否されるケースもあります。補償されるからといって、どんなケースでも上限額まで請求できるわけではないので、注意してください。

葬儀関係費について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

→交通事故で葬儀費用は請求できる?葬儀関係費の範囲や計算方法を解説

死亡事故では、一般的な交通事故よりも基本的に賠償額が高額になるケースがほとんどで、なかには1億円を超える賠償額になることも珍しくありません。

ここでは、死亡事故で賠償金が1億円以上になった事例を3つご紹介します。

| 事例 | 認められた賠償額 |

|---|---|

| 歩行者横断禁止規制があるにもかかわらず酩酊状態で横断を開始し、第一車線中央付近で立ち止まっていた被害者(41歳・開業医)が、タクシーに轢かれて死亡した (横浜地判平成23.11.1 自保ジ1870) | 約5億2,853万円 |

| 夜間、酩酊状態で路上にしゃがみ込んでいた被害者(38歳・整形外科および内科開業医)が、大型トラックに轢かれて死亡した (大阪地判平成18.6.21 交民39・3・844) | 約3億6,750万円 |

| 高速道路で居眠り運転をした乗用車が、先行するダンプカーに追突し、走行車線を塞ぐように停止した際に、後続する被害者(46歳・会社代表者)がこれを避けようとして運転を誤り、ダンプカーに衝突して死亡した (東京地判平成7.1.26 交民28・1・84) | 約2億200万円 |

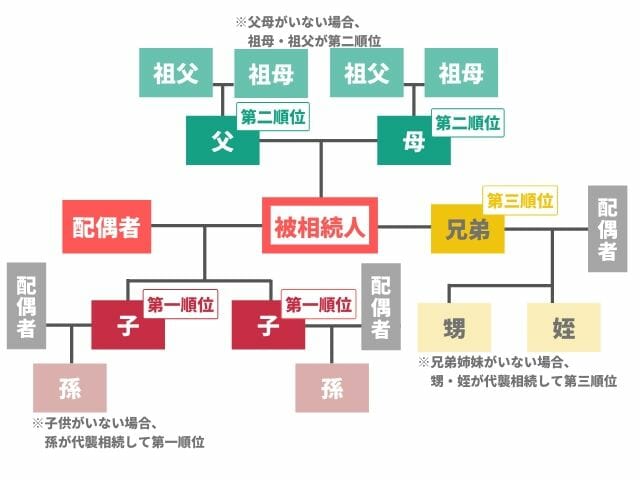

死亡事故の場合、死亡した被害者の遺族(相続人)が、被害者の代わりに損害賠償請求の権利を得ることになります。

支払われた賠償金は、相続人間で分割協議をおこない分配するケースが多いですが、死亡した被害者が亡くなる前に遺言書を残していた場合には、その遺言書の内容に沿って損害賠償金の分配がなされます。

遺言書がない場合、基本的には法定相続分にしたがって損害賠償額が分配されます。

| 順位 | 相続人 | 法定相続分 | |

|---|---|---|---|

| 第1位 | 子・配偶者 | 子(全員で)2分の1 | 配偶者 2分の1 |

| 第2位 | 直系尊属・配偶者 | 直系尊属(全員で)3分の1 | 配偶者 3分の2 |

| 第3位 | 兄弟姉妹・配偶者 | 兄弟姉妹(全員で)4分の1 | 配偶者 4分の3 |

亡くなった被害者に配偶者がいる場合、その配偶者は、相続放棄をしない限り必ず相続人になります。そのうえで、子ども、両親、兄弟姉妹の順番に相続権が移っていきます。

たとえば、亡くなった被害者に配偶者と子どもが2人いる場合には、受け取った賠償金の2分の1を配偶者が、残りの2分の1を子ども2人で均等に分割(4分の1ずつ)することになります。

また、子どもがおらず、両親もすでに他界している場合には、配偶者と兄弟・姉妹が相続人となります。もし、兄1人、妹が1人いる場合であれば、受け取った賠償金の4分の3を配偶者が、残りの4分の1を兄と妹で均等に分割(8分の1ずつ)することになります。

なお、賠償金の項目の1つである死亡慰謝料には「被害者本人に対する慰謝料」と「遺族に対する固有の慰謝料」の2つがあり、後者については、法律上の「近親者」に該当すれば、相続権が回ってきていなくても賠償金を受け取れます。

くわしくはこちらの記事をご覧ください。

→死亡事故の慰謝料は誰が相続する?遺産分割や相続税について解説

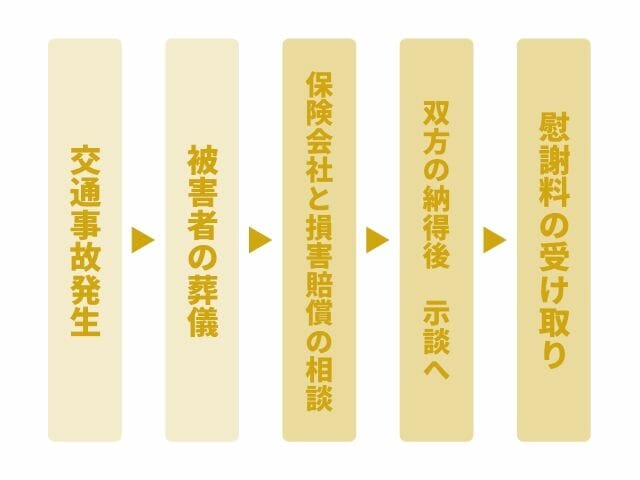

死亡事故において、慰謝料等の損害賠償金を受け取ることができるのは、示談の場合には、相手方保険会社と示談交渉をおこない、損害賠償額が決定したあとになります。

示談交渉が成立すると、およそ1~2週間程度で、相手方保険会社より一括で損害賠償金が支払われます。ただし、死亡に伴う示談金は金額が大きくなる事が通常であるため、相手保険会社の社内決済等の関係で支払いが送れる場合がありますので注意しましょう。

示談交渉を始めるタイミングはいつでも問題ありませんが、遺族が落ち着き、かかった費用を損害として請求できる四十九日法要が終わったタイミングで始めることが多いです。

示談は、一度成立してしまうと二度と内容を覆すことができません。万が一、相手方保険会社からの損害賠償金の提示額に納得できないのなら、安易な合意は絶対にせず、一度弁護士に相談することをおすすめします。

死亡事故の場合、被害者遺族は、できるだけ相手方保険会社との交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。

ここでは、死亡事故で弁護士に依頼するメリットをご紹介していきます。

弁護士に依頼すれば、慰謝料や逸失利益など、交通事故で請求できる賠償金を大幅に増額できる可能性が高いです。

専門的な知識や過去の裁判に関する知識を豊富に有している弁護士なら、慰謝料額がもっとも高額になる弁護士基準で算定した慰謝料を加害者側に請求できます。

また、逸失利益の計算や過失割合において、被害者に有利になるよう主張できるのも、専門家である弁護士の強みの1つです。

賠償額が高額になる死亡事故の場合、弁護士に依頼するかしないかで受け取れる賠償額が数千万円単位で変わることも珍しくありません。

弁護士に依頼するデメリットはありませんので、死亡事故の対応は弁護士に全て任せることをおすすめします。

面倒な手続きや精神的負担の大きい示談交渉を全て任せられるのも、弁護士に依頼するメリットの1つです。

交通事故で被害者が亡くなると、遺族は大切な家族を失った悲しみを抱えながら葬儀に関する手続きに追われるため、なかなか損害賠償請求に関する手続きまで手が回らないことも多いでしょう。

事故に関する手続きのすべてを弁護士に委任すれば、遺族の肉体的・精神的負担を一気に減らすことができます。

死亡事故の場合、被害者はすでに亡くなっているため、被害者本人の主張を遺族が適切に主張するのが難しくなります。なかには、被害者本人の主張がないのをいいことに、加害者側の保険会社が加害者に有利な主張を強く主張してくることで、有効な反論ができないまま示談交渉が進んでしまうケースもあります。

交通事故対応に精通している弁護士なら、専門的な知識やこれまでの経験から、加害者への反論を適切におこなうことができます。

もし、裁判にまで発展した場合であっても、弁護士になら安心して対応を任せることができるでしょう。

「弁護士費用特約」がついてる保険に加入していれば、実質無料で弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約とは、加入している保険会社が代わりに弁護士費用を支払ってくれるサービスです。保険会社によって補償してもらえる金額は異なりますが、一般的に300万円までの弁護士費用を保険会社が立て替えてくれます。

弁護士費用が300万円を超えるケースはそれほど多くはありませんが、仮に超えても、基本的に弁護士を入れることで増額できる賠償金額で全てまかなうことができるので、遺族がお金を出す必要はありません。

特約を使っても、保険等級が下がったり保険料が上がる心配もないので、デメリットなしで弁護士に依頼できます。交通事故で弁護士に依頼する場合には、保険会社に特約がついているかどうかを確認しておくと良いでしょう。

死亡事故で遺族が請求できる賠償金にはさまざまなものがありますが、死亡慰謝料・死亡逸失利益・葬儀関係費の3つが主な賠償項目となります。

被害者本人がすでに亡くなっていることから、これらの損害賠償金を請求できるのは、死亡した被害者の遺族(相続人) となります。

死亡慰謝料や死亡逸失利益は、用いる算定基準や事故態様、被害者の年収や家庭内での立場によって、金額が大きく変わります。

専門知識のない遺族が、精神的ショックを受けている中で最大限の賠償額を計算し、主張することは簡単なことではありません。

弁護士費用特約を使えばタダで弁護士に依頼できるので、なるべく早い段階で弁護士に依頼し、精神的負担を軽減することをおすすめします。