東京弁護士会所属。新潟県出身。

交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。

慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。

我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

目次

人身事故とは、交通事故のうち運転者や同乗者、第三者などが死傷する事故のことをいいます。追突事故や右折事故など、多くの交通事故で誰かしらがけがをした場合には、人身事故として処理することになります。

事故の被害者は、けがの痛みや入通院による精神的苦痛を負います。また、慢性的な痛みや痺れなどが後遺症として残った場合、今後の生活が不自由になるなど大きな精神的ショックを負うことになるでしょう。

この精神的苦痛を和らげるために支払われるのが「慰謝料」です。目には見えない被害者の精神的苦痛をお金に換算することで、被害者の損害を賠償します。

交通事故は、大きく「人身事故」と「物損事故」に分けることができます。

物損事故は、人が死傷しない事故のことをいいます。たとえば、けがはないもののガードレールや家の塀を事故により破損させた場合には、物損事故として処理することになります。

物損事故と人身事故の主な違い(原則)は、以下のとおりです。

| 物損事故 | 人身事故 | |

|---|---|---|

| 事故態様 | 人の死傷を伴わない事故 | 人の死傷を伴う事故 |

| 慰謝料請求の可否 | 請求できない | 請求できる |

| 刑事罰 | 原則、反則金・罰金はなし | 行政罰:運転免許の点数加算 民事罰:損害賠償責任 刑事罰:罰金や懲役刑 |

| 自賠責保険の適用 | なし | あり |

| 事故後の対応 | 物件事故報告書が作成される | 実況見分調書が作成される |

物損事故でも車の修理費用や代車使用料などを賠償請求できますが、慰謝料は請求できないことに注意が必要です。少しでもけがをしているなら、物損事故ではなく人身事故で処理するようにしましょう。

3つの慰謝料はそれぞれ賠償目的が異なるため、複数の慰謝料を同時に請求できます。たとえば、人身事故でむちうちなどの後遺障害が残った場合には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つを請求できます。

交通事故被害者に対する最低限の補償を実現するための自賠責基準では、算出される金額は3つの基準でもっとも低額になる可能性が高いです。また、任意保険会社がそれぞれ独自に決めている任意保険基準では、保険会社が少しでも賠償金を減らすために低額な慰謝料額になりがちです。

つまり、示談交渉をする際は、過去の裁判例を基に金額が定められている弁護士基準を使って算定された慰謝料額を保険会社に認めさせることが、示談交渉では重要になります。

入通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。

| 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | ||

|---|---|---|---|---|

| むちうち | 1カ月通院(実通院日数10日) | 8万6,000円 | 12万6,000円 | 19万円 |

| 2カ月通院(実通院日数20日) | 17万2,000円 | 25万2,000円 | 36万円 | |

| 3カ月通院(実通院日数30日) | 25万8,000円 | 37万8,000円 | 53万円 | |

| 骨折 | 1カ月入院+1カ月通院(実通院日数10日) | 25万8,000円 | 37万8,000円 | 77万円 |

| 1カ月入院+2カ月通院(実通院日数20日) | 38万7,000円 | 50万4,000円 | 98万円 | |

| 1カ月入院+3カ月通院(実通院日数30日) | 51万6,000円 | 60万5,000円 | 115万円 | |

| 高次脳機能障害 | 1カ月入院+3カ月通院(実通院日数20日) | 43万円 | 60万5,000円 | 115万円 |

| 3カ月入院+6カ月通院(実通院日数60日) | 116万1,000円 | 119万7,000円 | 211万円 | |

| 6カ月入院+9カ月通院(実通院日数90日) | 193万5,000円 | 165万円 | 292万円 | |

自賠責基準の場合、1日4,300円を基準に慰謝料額を計算します。弁護士基準と違って入院・通院で慰謝料額が変わらないので、算出される金額は低額になりがちです。

一方、弁護士基準では、裁判で認められた金額を基に作成された算定表を使って慰謝料額を算出します。入院すると慰謝料額が大きくなるので、ほかの算定基準よりも高額になりやすいです。

なお、算定表や具体的な計算方法についてはこちらの記事をご参照ください。

→ 「入通院慰謝料」 3つの算定基準と示談交渉で主張すべきポイント

後遺症が残ってしまった場合、入通院慰謝料のほかに後遺障害慰謝料を請求できます。

医師に症状固定と診断されたら、被害者請求もしくは事前認定などの方法で後遺障害等級認定の申請をおこないます。各等級に認定されたら、等級に応じた慰謝料を請求できるようになります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 旧任意保険基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|---|---|

| 1級 | 要介護・被扶養者あり | 1850万円 (1800万円) | 1,600万円 | 2,800万円 |

| 要介護・被扶養者なし | 1650万円 (1600万円) | |||

| 被扶養者あり | 1350万円 (1300万円) | |||

| 被扶養者なし | 1150万円 (1100万円) | |||

| 2級 | 要介護・被扶養者あり | 1373万円 (1333万円) | 1,300万円 | 2,400万円 |

| 要介護・被扶養者なし | 1203万円 (1163万円) | |||

| 被扶養者あり | 1168万円 (1128万円) | |||

| 被扶養者なし | 998万円 (958万円) | |||

| 3級 | 被扶養者あり | 1005万円 (973万円) | 1,110万円 | 2,000万円 |

| 被扶養者なし | 861万円 (829万円) | |||

| 4級 | 737万円 (712万円) | 900万円 | 1,700万円 | |

| 5級 | 618万円 (599万円) | 750万円 | 1,440万円 | |

| 6級 | 512万円 (498万円) | 600万円 | 1,200万円 | |

| 7級 | 419万円 (409万円) | 500万円 | 1,030万円 | |

| 8級 | 331万円 (324万円) | 400万円 | 830万円 | |

| 9級 | 249万円 (245万円) | 300万円 | 670万円 | |

| 10級 | 190万円 (187万円) | 200万円 | 530万円 | |

| 11級 | 136万円 (135万円) | 150万円 | 400万円 | |

| 12級 | 94万円 (93万円) | 100万円 | 280万円 | |

| 13級 | 57万円 (57万円) | 60万円 | 180万円 | |

| 14級 | 32万円 (32万円) | 40万円 | 110万円 | |

たとえば、追突事故でむちうちになってしまった場合には「14級9号」もしくは「12級13号」に認定される可能性があります。この場合、同じむちうちでも認定される等級や用いる算定基準によって、請求できる後遺障害慰謝料額が大きく異なることがわかります。

被害者が亡くなった場合、遺族は死亡慰謝料を請求できます。死亡慰謝料の種類および相場は、以下のとおりです。

| 亡くなった被害者本人の慰謝料 | 交通事故で亡くなった被害者本人の精神的苦痛を和らげる目的の賠償金 |

| 被害者遺族固有の慰謝料(近親者慰謝料) | 親族を亡くした遺族の精神的苦痛を和らげる目的の賠償金 |

| 弁護士基準 | 任意保険基準 | 自賠責基準 | |

|---|---|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円 | 1,500〜2,000万円 | 【被害者本人に対する慰謝料】 一律 400万円 【遺族に対する慰謝料】 被害者に被扶養者がいる場合: |

| 母親・配偶者 | 2,500万円 | 1,300〜1,600万円 | |

| その他 | 2,000〜2,500万円 | 1,100〜1,500万円 |

死亡慰謝料は高額になる場合が多く、用いる算定基準によって慰謝料の相場が大きく変わります。死亡事故の場合には、交通事故に強い弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

慰謝料の相場はあくまでも目安であり、実際に支払われる慰謝料額は事故ごとの個別の事情により異なります。

次に該当する場合、慰謝料を増額できる場合があります。

増額事由が認められる場合には、示談交渉の際にどれだけ精神的苦痛が増大したのかを説得的に主張する必要があります。

くわしい内容については、以下の記事をご参照ください。

一方で、次のような場合には慰謝料の減額を主張される可能性があります。

医師の指示を無視して過度に通院した場合や、被害者にも事故の責任が認められる場合には、その分、慰謝料の減額を主張される可能性があります。

また、本来であれば軽傷で済んだはずの事故でも、被害者の持病が原因で症状が悪化してしまうケースもあるでしょう。その場合、保険会社から慰謝料の減額を主張される可能性が高いです。

くわしい内容については、各項目のリンク先をご参照ください。

人身事故で少しでも慰謝料を増額したいなら、次のポイントを意識しましょう。

人身事故の被害に遭ったら、事故当日もしくは2〜3日以内に病院で診断を受けましょう。その後、医師の指示に従って適切な頻度で通院することが重要です。

少し症状が改善したからといって、自己判断で通院を止めないようにしてください。継続して通院しないと「事故が原因の痛みではないのではないか」と疑われてしまう可能性があります。週に2〜3日程度を基準に通院すると、示談交渉で揉めにくいです。

また、医師の指示がないにもかかわらず、整骨院や接骨院で治療するのも避けた方がよいでしょう。とくに、初診は必ず病院で診察を受けるようにしましょう。

後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定の申請をおこないましょう。等級に認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求できるようになります。

申請方法は「事前認定」および「被害者請求」の2つですが、症状が客観的にみて明らかではない場合には、自分で提出資料を準備できる被害者請求で申請するのがよいでしょう。

ただし、交通事故でも多いむちうちなどについては、後遺障害等級「非該当」になるケースも多いです。等級認定されないと、たとえ症状が残っていたとしても後遺障害慰謝料は請求できないので注意してください。

示談交渉では、適切な過失割合を保険会社に認めさせることが重要です。

少しでも被害者に支払う賠償金を減らしたい保険会社は、加害者に有利な過失割合を主張してくる場合があります。被害者に少しでも過失が認められると、最終的にもらえる賠償金が減ってしまいます。

ドライブレコーダーや防犯カメラ、車の破損状況や事故現場の記録などから、被害者に有利な過失割合となるよう論理的に主張することが重要になるでしょう。

慰謝料額を増額させるためには、弁護士基準で算定された金額を主張させることが重要です。自賠責基準と同程度、もしくはそれよりも少し上乗せされた程度の任意保険基準で算定された金額では、損害を適切に補償してもらうことはできません。

被害者自身で弁護士基準を主張することもできますが、「規定で任意保険基準を使うことが決まっている」「裁判以外で弁護士基準は使えない」などと言われてしまう可能性が高いです。

弁護士なら法的根拠に基づいた主張ができるので、保険会社が交渉に応じてくれやすいです。また、類似の裁判例等から被害者に有利な過失割合を主張することもできるでしょう。

人身事故の被害者は、慰謝料以外にもさまざまな賠償金を請求できます。

| 交通事故で請求できる賠償金一覧 | |||

|---|---|---|---|

| 財産的損害 | 積極損害 | 治療費 | 入院・通院にかかる費用 |

| 付添看護費 | 介護・介助にかかる費用 | ||

| 入通院交通費 | 入院・通院の際にかかる交通費 | ||

| 装具・器具購入費 | 義手や介護支援ベッドなどの購入費用 | ||

| 入院雑費 | 入院で必要な日用品や雑貨などの購入費用 | ||

| 葬祭費 | 亡くなった被害者の葬儀等にかかる費用 | ||

| 家屋・自動車改造費 | 階段に手すりをつけたり、身体障害者用に車を改造する費用 | ||

| 子どもの学習費 | 事故による通学不可や補習にかかった費用 | ||

| 保育費 | けがの影響で子どもを保育施設に預ける必要が生じた費用 | ||

| 弁護士費用 | 交通事故の対応を弁護士に依頼した場合の費用 | ||

| 消極損害 | 休業損害 | けがにより働けず、給与が得られなかったことによる損害 | |

| 逸失利益 | 【後遺障害逸失利益】 後遺障害で将来の収入が得られなくなった損害 【死亡逸失利益」 死亡により将来得られるはずだった収入が失われた損害 | ||

| 精神的損害(慰謝料) | 入通院慰謝料 | 事故による精神的苦痛に対する賠償 | |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への賠償 | ||

| 死亡慰謝料 | 死亡によって生じた精神的苦痛への賠償 | ||

| その他 | 物損(物件損害) | 車・自転車・衣類などが壊れたことによる損害 | |

賠償請求する際は、損害額を証明する必要があります。領収書や明細書を無くさないよう大切に保管しておきましょう。

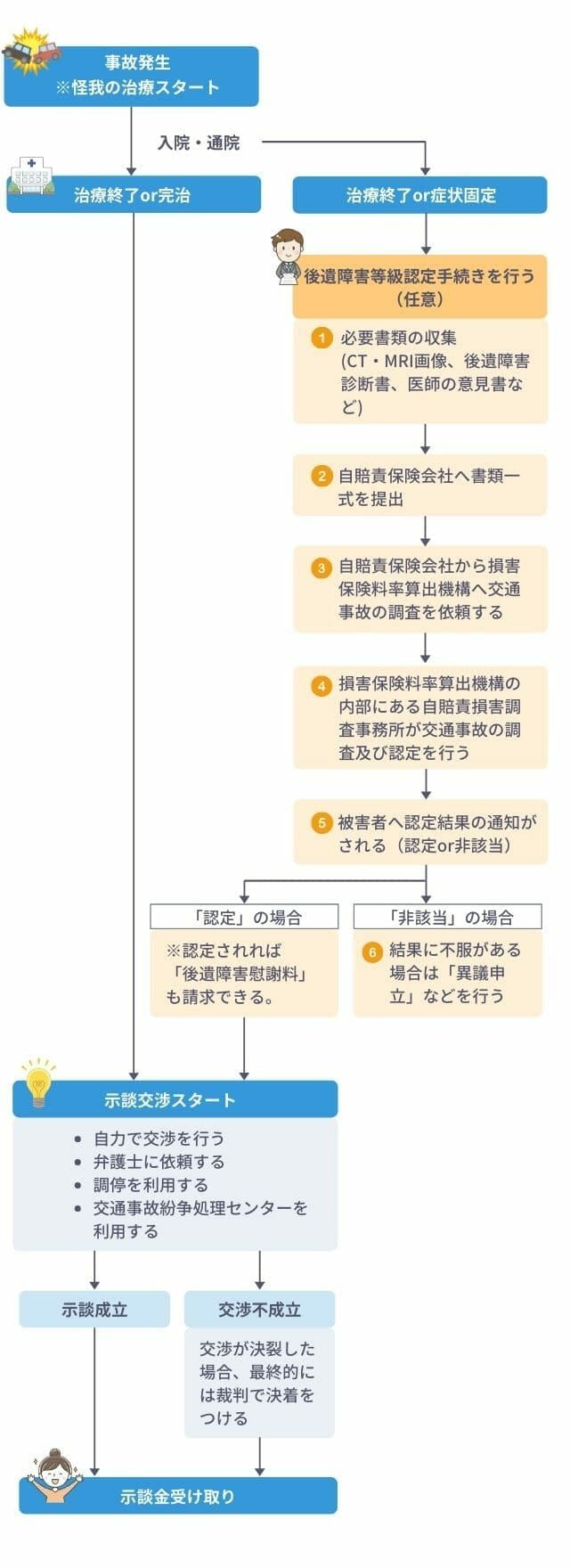

人身事故発生から慰謝料を受け取るまでの流れは、以下のとおりです。

人身事故でもらえる慰謝料は、事故状況により千差万別です。軽傷で通院期間も1〜2週間程度であれば、弁護士基準でも10〜20万円程度の慰謝料に収まるケースが多いです。

一方で、事故態様は悪質で重度の後遺症を負うような事故であれば、数千万円単位の慰謝料が認められるケースもあります。裁判例では、開業医が被害者になった場合に、総額5億円以上の賠償金が認定されたケースjもあります(横浜地判平成23.11.1 自保ジ1870)。

軽傷でも入通院慰謝料なら請求できます。通院や治療を余儀なくされる精神的苦痛は、軽傷と重傷で変わりないからです。

ただし、軽傷の場合には、保険会社が「症状も軽いのだから、精神的苦痛の度合いも小さいはずだ」と慰謝料の減額を主張してくる場合があります。交渉に応じてくれない場合には、早めに弁護士に相談して慰謝料の増額交渉を任せることをおすすめします。

信号待ちで停車中にうしろから追突されるなど、被害者に過失が一切認められない事故では過失相殺が適用されません。つまり、被害者の過失に応じて慰謝料額が減額されることもありません。

この場合、被害者がもらえる慰謝料の相場は以下のとおりです。

| 軽傷の場合(後遺障害なし) | 数十万円~100万円程度 |

| 重傷の場合(後遺障害あり) | 数百万円~1,000万円程度 |

| 死亡事故の場合 | 数千万円~1億円程度 |

人身事故で請求できる慰謝料は、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つです。それぞれ計算方法や相場が異なるので、示談交渉前にしっかり把握しておきましょう。

また、少しでも多くの慰謝料をもらいたいなら、適切な頻度で通院を継続することが重要です。もし、むちうちなどの後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請をおこなうことも忘れないでください。

示談交渉の際は、過失割合で妥協せずに弁護士基準に基づいた金額を主張してください。もし、保険会社との交渉がうまく行かない場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。