東京弁護士会所属。新潟県出身。

交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。

慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。

我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

目次

交通事故における症状固定とは、症状が固定された状態、つまりこれ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない状態のことです。

交通事故のけがで多いむちうちであれば、リハビリや薬によって症状が多少よくなるものの、少し時間が経過するとまた痛みや痺れが出てくる状態のことを症状固定と呼びます。

加害者側の保険会社が症状固定を主張してくるケースもありますが、症状固定を決められるのは医師だけです。医学の専門家でなければ、治療によって症状が回復するかどうかを判断できないからです。

一方で、具体的な症状については被害者本人しかわかりません。そのため、症状固定を決める際には医師と被害者が症状の様子をみながら話し合いで決めることになるでしょう。

症状固定日が早められると、請求できる賠償金額が減ってしまったり後遺障害等級の認定に悪影響が出る恐れがあります。

保険会社に「むちうちなら一般的に3カ月で症状固定する」などと主張されても、安易に症状固定として治療を中断しないよう注意してください。

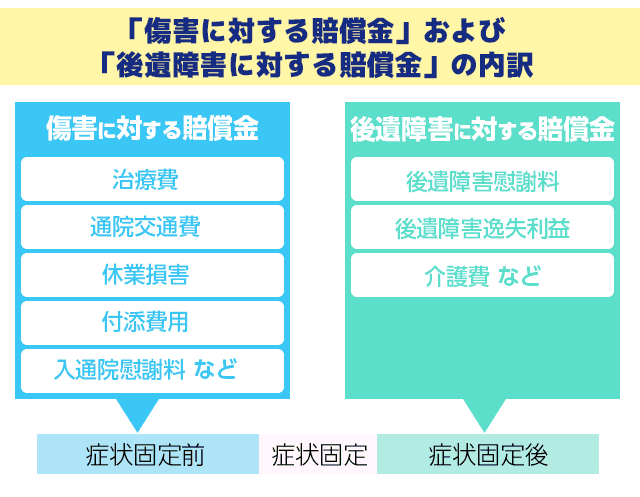

症状固定日を決める主な理由は、症状固定日前後で賠償金を区別して、具体的な賠償金を算定するためです。

交通事故の被害者が請求できる賠償金にはさまざまな種類のものがありますが、症状固定日を基準として、以下の2種類の賠償金を算定することができます。

また、「傷害に対する賠償金」および「後遺障害に対する賠償金」の内訳は次の通りです。

例えば、事故による入通院の精神的苦痛に対する入通院慰謝料は、通院開始から症状固定日までの期間や実通院日数を考慮して算定されることになります。また、症状固定されたあとに後遺障害等級の認定申請をおこない、認定された等級を基にして具体的な後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を算定することになります。

つまり、症状固定日を決めないと保険会社は際限なく治療費を支払うことになってしまうのです。また、症状固定がされず治療継続の必要性が認められる状態であれば、後遺障害が身体に残っていることを示す後遺障害等級に認定されることもないのです。

なお基本的に症状固定のタイミングで治療費の支払いも打ち切られてしまうため、それ以降に通院を継続したい場合には、基本的に自己負担での通院となることに注意が必要が必要です。

保険会社が症状固定を促してくる理由は、被害者に支払うことになる賠償金を減らすためです。保険会社も利益を求める一企業であることは変わりないので、被害者に支払うことになる賠償金を少しでも減らそうと考えます。

まだ完治もしくは医師が症状固定の診断をしていないにもかかわらず、保険会社の圧力に負けて治療を中断してしまうと、次のようなデメリットがあります。

症状固定後の治療費は自己負担になる可能性がありますし、認定される後遺障害等級が1級違うだけで最終的にもらえる賠償金が数百万円単位で減ってしまう可能性もあります。保険会社から症状固定を促されても安易に治療を中断しないよう心がけてください。

一般的に治療が必要だと言われている期間を過ぎると、保険会社が治療費の打ち切りを主張してくる可能性が高まります。

ここでは、けがごとの症状固定のタイミングの目安をご紹介していきますので、それよりも前に保険会社に症状固定を告げられたら、安易に治療を中断しないよう気をつけてください。

打撲の場合、比較的けがの程度が軽いことも多いことから1カ月程度で症状固定になるケースも多いですが、けがの程度によっては症状固定までに3カ月以上かかる場合もあります。

痛みや痺れなど神経症状が身体に残る場合は、6カ月以上の通院を目安として後遺障害等級に認定されやすくなります。

骨折の場合、骨折の部位や衝突時における衝撃の程度、骨の癒合の程度などにより症状固定の時期は大きく異なります。

比較的軽度の骨折であれば6カ月程度で症状固定になる場合もありますが、治療の経過によっては症状固定までに1年以上かかる場合もあります。

保険会社は事故から数カ月程度で症状固定を打診してくる場合が多いため、症状固定を打診されたら、まずは医師と相談して骨の癒合具合などを確認することが大切です。

むちうちは客観的に症状を判断しにくい後遺障害です。症状固定の時期は、3カ月〜6カ月程度が目安となります。

保険会社は、治療の進行具合にかかわらず事故後3カ月をめどに症状固定を打診してくるケースが多いです。

医師の判断のみならず、痛みや痺れなど少しでも身体に違和感がある場合は、保険会社に治療継続を打診しましょう。

醜状障害(しゅうじょうしょうがい)とは、人目につくほどの傷跡が残る傷害のことです。例えば、事故で顔などの目立つ箇所に傷やあざが残った場合、もしくは手術などの治療で大きな傷跡が残ってしまった場合に、醜状障害として後遺障害等級に認定される可能性があります。。

醜状傷害の症状固定時期は、一般的に6カ月程度が目安です。

ただし、傷跡は月日が経ってから程度が変わることもあるため、症状固定まで1年以上の期間がかかる場合もあります。

まだ治療中にもかかわらず保険会社から症状固定を打診されたら、傷跡がまだ変化していて症状固定までに時間がかかることを明確に主張することが重要です。

高次脳機能障害とは、事故で脳の一部を損傷したことが原因で、思考や記憶、言語や注意などの脳機能に障害が起きる後遺障害のことをいいます。

脳に関する障害が複雑で、症状の程度もさまざまです。通常は長期にわたるリハビリなどから症状の経過を観察し、脳機能の状態によって症状固定を決めることになります。目安としては、おおむね1〜2年程度になることが多いです。

脳機能障害の場合、主治医の判断が極めて重要になります。家族も含めて、日頃から症状の変化を見極めることが重要になるといえるでしょう。

骨折とむちうちなど事故で複数のけがを負った場合、それぞれの症状を個別的に判断する必要があるため、症状固定の時期も異なります。

例えば、むちうちが3カ月で症状固定になったとしても、骨折の治療がまだ継続中であれば治療を継続することが重要です。

複数の症状がある場合の症状固定時期は、専門医でなければ適切な判断を下せません。保険会社からの症状固定の打診には、安易に承諾しないよう注意が必要です。

まだ治療中にもかかわらず保険会社から症状固定を打診されたら、次の方法を試してみてください。

なお、保険会社に治療費の打ち切りを宣告された場合の対処法については、こちらの記事もご参照ください。

まずは主治医に治療継続が必要かどうかを相談してみましょう。

相談する際には、まだ痛みが残っているのかどうかについて、自分の感覚を正確に伝えることが重要です。痛みがあるかについては、医師は判断できないからです。

くれぐれも保険会社の圧力に負けて、自己判断で治療中断することは避けてください。

相談の結果、治療継続が必要なら保険会社にその旨を伝えて治療を継続してください。治療継続が必要であることを記載した意見書を医師に作成してもらえば、保険会社が治療費の支払い継続をしてくれやすくなります。

仮に保険会社に治療費を打ち切られても、痛みがある以上治療を中断すべきではありません。被害者自身の健康保険を使いながら治療を継続し、自己負担分の治療費は後日保険会社に請求しましょう。

もし主治医が症状固定と診断した場合には、後遺障害等級認定の申請準備をおこないましょう。

後遺障害等級に認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求できるようになります。

適切な後遺障害等級に認定されるためには、医師に「行為障害診断書」を作成してもらい、症状を医学的・客観的に証明するための各種検査や証拠集めが必要になります。

認定される後遺障害等級が1級違うだけで、請求できる賠償金が数百万円単位で変わる場合もあります。

申請すれば必ずしも希望する等級に認定されるわけではないので、後遺障害が残るような事故であれば専門家である弁護士に対応を任せることが重要です。

症状固定の時期は、主治医としっかり話し合いながら決めることが重要です。ただし、全ての医師が交通事故の対応に精通しているわけではありません。交通事故の賠償請求にあたってベストな症状固定時期を把握していない可能性もあるので、医師の判断を全面的に信頼するには注意が必要です。

交通事故に詳しくない医師が担当した場合、本来であれば治療を継続することで増額できた慰謝料を獲得できなくなる恐れがあるでしょう。

交通事故は、個々のケースでそれぞれ状況が異なります。けがの程度や保険会社との交渉も一律ではないので、状況に合わせて適切なタイミングで症状固定を診断してもらうことが重要になります。

できれば早い段階から交通事故に精通した弁護士に相談して、症状固定の時期に関してアドバイスをもらうとよいでしょう。

医師から症状固定と言われたもののその判断に納得できない場合は、痛みや治療による症状の改善を訴えて治療継続を掛け合ってみましょう。

普段からけがの症状を細かく伝えてある程度の信頼関係が築けていれば、「もう少し様子を見てみましょう」など症状固定を先延ばしにしてもらえる可能性があります。

もしも、症状固定の先延ばしが認めてもらえない場合には、セカンドオピニオンとして別の医師に相談してみてもよいでしょう。

症状固定日を引き伸ばしたからといって、必ずしも症状固定日までの治療費を保険会社に全額請求できるとは限りません。

痛みや痺れなどの自覚症状がないにもかかわらず無理やり治療を続けても、けがの程度や治療の内容からみて不要な治療であったと判断されれば、その分の治療費は自己負担になります。

交渉の進め方によっては、保険会社が症状固定を打診してきたタイミングで後遺障害等級認定をおこない、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などで増額を目指す場合もあります。

後遺障害等級認定の申請をおこなう場合、症状固定から示談成立までにかかる期間はおおよそ3カ月〜6カ月程度です。

ただし、複数の後遺障害を負っている場合や症状が複雑な後遺障害の場合、等級認定の申請に時間がかかる場合があります。また、認定された等級に納得できず異議申し立てをおこなう場合には、示談成立までにさらに時間がかかるでしょう。

加害者側の保険会社と示談交渉でもめて裁判にまで発展した場合には、示談成立までに1年以上かかるケースも珍しくありません。

示談金をいち早く受け取るためにも、交通事故の示談交渉は弁護士に相談することをおすすめします。

症状固定は医師と被害者が相談のうえで決定します。保険会社が決めることはできないので、症状固定を打診されても安易に応じないよう気をつけてください。

症状固定になったあとにかかる治療費は、原則保険会社に請求できなくなります。むやみに症状固定を引き伸ばせばいいわけではありませんが、適切なタイミングで症状固定を診断してもらわないと、請求できる賠償金が減ってしまうことにもなりかねません。

事故直後に弁護士に相談しておけば、適切な通院頻度や症状固定のタイミングについてアドバイスをすることができます。

交通事故で保険会社との示談交渉が必要になる場合には、交通事故に強い弁護士に早めに相談するようにしましょう。