目次 [非表示]

死亡慰謝料とは交通死亡事故で遺族が請求できる死亡慰謝料とは、亡くなった被害者本人や遺族の精神的苦痛を賠償するために支払われるお金です。

この慰謝料は、「被害者本人に対する慰謝料」と「遺族に対する慰謝料(近親者慰謝料)」の2つに分けることができ、前者を請求できるのは請求権を受け継いだ法定相続人、後者を請求できるのは配偶者や両親、子どもなどの「近親者」と呼ばれる遺族となります。

被害者の兄弟もしくは姉妹、内縁の配偶者などは近親者慰謝料を請求できないのが原則です。ただし、長年同居していて事実上の夫婦と同士できる場合や、両親のいない被害者を小さいころから親代わりとして育ててきた兄姉など、近親者と同視できるようなケースでは、死亡慰謝料の請求が認められることがあります。

この死亡慰謝料は、事故後いつまでも請求できる訳ではなく、被害者が死亡しかつ加害者がわかった時から5年、もしくは、事故発生日の翌日から20年で時効が成立します。時効が成立すると、基本的に慰謝料を請求できなくなるので、事故があったら速やかに示談交渉をおこなう必要があります。

関連記事

交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、遺族が請求できる賠償金は死亡慰謝料だけではありません。

ここで、遺族が請求できる賠償金を一覧で確認してみましょう。

| 死亡慰謝料 | 突然未来を奪われた被害者や大切な家族を亡くした遺族の精神的苦痛を賠償するお金 |

|---|---|

| 入通院慰謝料 | 事故のけがで入院や通院を余儀なくされた被害者の精神的苦痛を賠償するお金 |

| 死亡逸失利益 | 事故がなければ、被害者が将来的に得られるはずだった収入や利益 |

| 葬儀関係費 | 葬儀代や仏壇・仏具の購入費など、被害者を弔うためにかかった費用 |

| 治療費関係 | 被害者の治療や処置などにかかった費用 |

| 付き添い看護費 | 被害者の介護・介助が必要な場合にかかる費用 |

| 交通費 | 病院に通院する際にかかる交通費 |

死亡事故は、最終的にもらえる賠償金が高額になることから、被害者個人で請求すると賠償金の計算が雑になりがちです。請求漏れがないよう、しっかり請求できる項目を確認しておくようにしましょう。

なお、賠償金それぞれの項目に関するくわしい説明については、リンク先のページおよび以下の関連記事でくわしく解説しています。

死亡慰謝料がいくらになるかを計算するための基準は、大きく3つあります。

自賠責保険会社が用いる「自賠責基準」、各任意保険会社が用いる「任意保険基準」、弁護士や裁判所が用いる「弁護士基準」で、どの基準を使うかで慰謝料額が大きく異なります。

以下では、算定基準ごとの死亡慰謝料の計算方法や相場を解説していきます。

関連記事

自賠責保険会社から賠償を受ける場合の死亡慰謝料の相場は、次のとおりです。

| 被害者本人の死亡慰謝料 | 400万円 |

|---|

| 慰謝料請求権者が1名 | 550万円 |

|---|---|

| 慰謝料請求権者が2名 | 650万円 |

| 慰謝料請求権者が3名以上 | 750万円 |

| 被害者に被扶養者がいるとき | 上記に加えて200万円 |

たとえば、被害者が30代男性で、専業主婦である妻と未成年の子どもが2人いる4人家族だった場合、死亡慰謝料は次のように算定します。

ただし、自賠責保険は、交通事故被害者に対する最低限の補償をする保険であることから、請求できる賠償金額に上限が存在します。死亡慰謝料を含む「死亡による損害」部分については、被害者1名につき3,000万円までしか賠償してもらえないことを、頭に入れておきましょう。

加害者が加入している任意保険会社から賠償をしてもらう場合、各社が独自に設定している算定基準を使って慰謝料額を算定します。

具体的な算定基準は非公表なので現在の相場はわかりませんが、過去に全ての保険会社が共通で使用していた旧任意保険基準に近い金額になることも多いので、金額の目安を推測することは可能です。

| 被害者の立場 | 慰謝料の金額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 1,500万円~2,000万円程度 |

| 母親・配偶者 | 1,500万円~2,000万円程度 |

| その他 | 1,200万円~1,500万円程度 |

旧任意保険基準で慰謝料額を算定する場合、亡くなった被害者の家庭内での立場によって金額が異なります。

「一家の支柱」とは、大黒柱として世帯の生計を維持している者のことを指します。たとえば、被害者が会社員で、専業主婦の配偶者と未成年の子どもがいる場合であれば、その被害者は表内における「一家の支柱」に該当します。

また、「その他」とは、一家の支柱や母親・配偶者以外の者のことをいい、たとえば、独身の男女や子ども(幼児を含む)などがこれに該当します。

被害者の家庭内での立場を考慮しない自賠責保険会社の賠償額と比べると、任意保険会社の賠償額が高いように感じるかもしれませんが、このあと説明する弁護士基準と比べると、被害者や遺族に対して本来の補償を実現できているとはいえません。

1度示談をしてしまうとあとから示談をやり直すことはできないので、保険会社と示談交渉は慎重におこなう必要があるのです。

弁護士に依頼した場合や裁判になった場合における死亡慰謝料の相場は、次のとおりです。

| 被害者の立場 | 慰謝料の金額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円 |

| その他 | 2,000万円~2,500万円 |

算定方法をみると、旧任意保険基準よりも慰謝料の相場が大きいことがわかります。最高額については、自賠責基準が1,350万円、旧任意保険基準が2,000万円程度ですが、弁護士に依頼すれば金額が2,800万円にまで跳ね上がります。

もちろん、金額はあくまでも相場であり、具体的な慰謝料額は事故ごとの個別具体的な事情を考慮して決定します。

一方で、基本的には弁護士基準で算定される金額がもっとも高額になるケースがほとんどで、遺族が個別に交渉しても、任意保険会社が提示額から増額してくれることはほとんどありません。

弁護士基準で算定された慰謝料額を獲得するためにも、死亡事故の示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

では、実際におこなわれた裁判では、どれくらいの死亡慰謝料が認められたのでしょうか。

ここでは、被害者の家庭内での立場ごとに、実際の裁判で認められた慰謝料額をご紹介していきます。

ここでは、被害者が、①独身の男女、②子ども・幼児等、③高齢者等、④内縁関係にあった者等、⑤胎児、のそれぞれに該当する場合における裁判例を確認していきます。

裁判例を見てもわかるように、事故ごとの事情を総合的に考慮した結果、被害者の精神的苦痛を増大させるような事情が認められれば、相場以上の死亡慰謝料を請求できるケースがあります。

死亡慰謝料が増額されやすいケースとしては、次のような場合が挙げられます。

たとえば、酒酔い運転や煽り運転、信号無視や著しいスピード違反など、事故態様が悪質だった場合には、死亡慰謝料が増額される可能性があります。

また、加害者が自身の不利になる証拠の隠滅を図ったり、反省することなく遺族に対して暴言を浴びせてきた場合には、その不誠実な態度が被害者の精神的苦痛を増大させるとして、慰謝料の増額が認められる場合があります。

なお、死亡慰謝料を増額できるケースの詳しい解説については、こちらの記事をご参照ください。

→交通事故の死亡慰謝料の相場はいくら?計算方法や賠償金の増額方法を解説

一方で、具体的事情によっては、死亡慰謝料が減額される可能性もあります。

死亡事故で、死亡慰謝料が減額されるケースとしては、次のような場合が挙げられます。

過失割合において、被害者にも一定の過失が認められる場合には、その分、死亡慰謝料が減額されます。たとえば、過失割合が加害者:被害者=8:2で、慰謝料を含む賠償額が3000万円だった場合、実際に受け取れる賠償金は、3,000万円から2割減額され2,400万円となります。

また、本来であれば死ぬような事故ではなかったにもかかわらず、既往症や疾患にあたるとされる程度の身体的特徴が原因で死亡した場合、死亡慰謝料が減額される可能性が高いです(素因減額)。この場合、損害の賠償を被害者に全て負わせるのは不公平だと考えられるからです。

なお、死亡慰謝料が減額されるケースの詳しい解説については、こちらの記事をご参照ください。

→交通事故の死亡慰謝料の相場はいくら?計算方法や賠償金の増額方法を解説

死亡事故で慰謝料を増額させるための主なポイントは、次の3つです。

以下、それぞれ確認してみましょう。

死亡慰謝料を増額するためには、3つある算定基準のうち「弁護士基準」に基づいた慰謝料額を保険会社に認めさせる必要があります。

とくに、死亡慰謝料は、交通事故で被害者が請求できる賠償金の中でも高額になりやすい項目であり、用いる算定基準によってもらえる賠償額が大幅に変わってきます。

保険会社から賠償を受けるからといって任意保険基準を使わなくてはいけないわけではないので、示談交渉をする際には、相手の言い分に素直に応じないことが重要です。

ただし、被害者遺族が弁護士基準に基づく慰謝料額を請求しても、残念ながら保険会社が素直にその金額に応じてくれることはほとんどありません。

死亡事故で、被害者遺族が適切な補償を受けるためには、交通事故トラブルに精通した弁護士に依頼することが、何よりも重要になるのです。

死亡慰謝料は、被害者や遺族の精神的苦痛を賠償する目的で支払われるお金なので、それぞれのケースごとの具体的な事情によっては、慰謝料を増額できる可能性があります。

示談交渉の際は、この記事内でも紹介した「裁判例」や「慰謝料を増額できるケース」を参考に、事故状況や被害者側の事情、事故後の加害者側の事情などを総合的に考慮し、それらの事情を慰謝料額に反映できるかを検討する必要があるでしょう。

ただし、適切な死亡慰謝料額を算定するためには、法律や裁判例などの専門知識が必要になります。自己判断で慰謝料額を算定すると損をすることにもなりかねないので、注意してください。

死亡事故で最大限の賠償金を受け取りたいのであれば、慰謝料だけでなく、ほかの賠償項目についても漏れなく請求することが重要です。

死亡慰謝料を算定するのであれば、「被害者本人に対する慰謝料」と「遺族に対する慰謝料」を分けて考える必要がありますし、入通院慰謝料や治療費、葬儀関係費などについても、損害額を適切に算定する必要があります。

遺族が請求できる項目は多岐にわたるため、専門知識のない個人で対応するには限界があります。示談交渉で損をしないためにも、専門家である弁護士に対応を任せることをおすすめします。

被害者本人もしくは遺族の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、多くの場合実質タダで弁護士に依頼できます。

弁護士費用特約とは、加入している保険会社が、加入者の代わりに弁護士費用を支払ってくれる保険会社のサービスです。保険会社ごとに補償上限は異なりますが、一般的に300万円までの弁護士費用を保険会社が立て替えてくれます。

この特約を使うことによるデメリットは基本的にありません。保険等級が下がったり、翌年の保険料が上がることもないので、費用の心配なく弁護士に依頼できます。

生命保険や火災保険に特約がついていることもあるので、死亡事故で弁護士に依頼する場合には、あらかじめ保険会社に特約の有無を確認してみましょう。

死亡事故の場合、被害者がすでに亡くなっているということもあり、被害者自身が事故状況に関する主張をすることができません。そのため、交渉次第では、加害者側の主張に基づいた過失割合になってしまう場合があります。

飲酒運転やひき逃げ等の悪質な事故では、死亡慰謝料が増額される可能性が高くなりますが、遺族が家族を亡くした精神的苦痛を背負いながら相手方保険会社と交渉することは、より精神的苦痛が増すことになると考えられます。

死亡事故の損害賠償額は非常に高額となるため、わずかな主張の差によって金額が大きく変動することがあります。早い段階で交通事故にくわしい弁護士に相談して、適正な損害賠償を請求するようにしましょう。

死亡慰謝料の基本的な事項がわかっても、いざ慰謝料額を計算しようとしたらよくわからなくなってしまうケースも珍しくありません。

そんなときは、「交通事故慰謝料 自動計算機」を使うことで、かんたんに死亡慰謝料を計算できます。個人情報の入力は不要で、必要事項を記入するだけで誰でも30秒で慰謝料額を確認できます。

くわしくは、以下のページでご確認ください。

おすすめ交通事故で弁護士基準の慰謝料相場は?計算方法や増額のポイントを紹介

おすすめ交通事故で弁護士基準の慰謝料相場は?計算方法や増額のポイントを紹介  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料相場と3つの基準について【慰謝料アップを狙う方法とは】

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料相場と3つの基準について【慰謝料アップを狙う方法とは】  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料とは?種類や基準、計算方法をわかりやすく解説

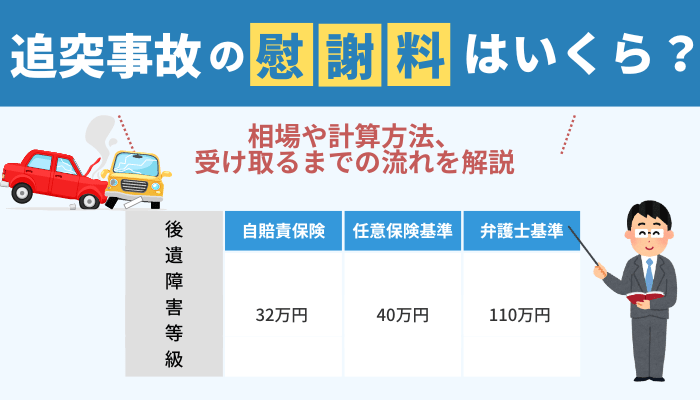

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料とは?種類や基準、計算方法をわかりやすく解説  慰謝料・示談金・賠償金追突事故の慰謝料はいくら?相場や計算方法、受け取るまでの流れを解説

慰謝料・示談金・賠償金追突事故の慰謝料はいくら?相場や計算方法、受け取るまでの流れを解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求?やり方やデメリットを解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求?やり方やデメリットを解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故で慰謝料はいくらもらった?相場や増額方法を実例から解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故で慰謝料はいくらもらった?相場や増額方法を実例から解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料と示談金はどう違う?相場や増額のコツを解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料と示談金はどう違う?相場や増額のコツを解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の治療費は誰が支払う?立て替える必要は?保険会社への請求方法

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の治療費は誰が支払う?立て替える必要は?保険会社への請求方法  慰謝料・示談金・賠償金後遺障害逸失利益とは?早見表や職業ごとの計算方法をわかりやすく解説

慰謝料・示談金・賠償金後遺障害逸失利益とは?早見表や職業ごとの計算方法をわかりやすく解説