東京弁護士会所属。新潟県出身。

交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。

慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。

我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

目次

後遺障害逸失利益とは、事故の後遺症が原因で失ってしまった利益のことです。後遺症が原因で今まで通り働けなくなったことにより減少した将来の収入や利益は、事故による損害として加害者側に請求できます。

交通事故による後遺症のなかでも、とくに仕事や日常生活に支障を来たすであろうと認められた後遺症のことを「後遺障害」といいます。逸失利益は、ただ事故で後遺症が残っただけでは請求できず、申請を行い、交通事故損害賠償法施行令に定められている後遺障害の各等級に認定される必要があります。

また、後遺障害逸失利益は、事故時点で無職であったり、後遺障害による収入の減少がない場合には、基本的に請求できません。ただし、後述するように、一定の条件が認められれば、無職や収入の減少がなくても逸失利益を請求できる場合があります。

なお、交通事故で請求できる逸失利益には、後遺障害逸失利益のほかに、「死亡逸失利益」と呼ばれるものもあります。事故で被害者が亡くなった場合には、被害者が生きていれば将来的に得られたであろう収入や利益を、死亡逸失利益として請求できます。

死亡逸失利益の詳しい計算方法については、こちらの記事をご覧ください。

→死亡による逸失利益について

交通事故の被害者は、慰謝料を含むさまざまな賠償金を請求できますが、逸失利益と似た内容のものに「休業損害」と呼ばれるものがあります。

休業損害とは、事故のけがで仕事を休んでしまったことにより実際に減ってしまった収入や利益のことです。将来の減収分を補償する後遺障害逸失利益とは異なり、実際に仕事を休んだことにより減ってしまった収入を賠償する目的で支払われます。

後遺障害逸失利益と休業損害は、それぞれ賠償する目的が異なります。事故のけがが原因で仕事を休んでしまい、後遺障害等級認定を受けた場合には、休業損害と後遺障害逸失利益の両方を忘れずに請求しましょう。

後遺障害逸失利益の具体的な計算方法は、以下の通りです。

後遺障害逸失利益の計算方法

1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 ×

労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

以下、それぞれの用語をわかりやすく解説していきます。

1年あたりの「基礎収入」とは、後遺障害によってどれくらい減収したのかを計算する際の、基礎となる収入のことです。基本的には、事故前年の年収を基礎収入として計算します。

基礎収入は人によって異なるため、給与明細や源泉徴収票、確定申告書などから客観的に判断するのが原則です。

ただし、性別や職業、年齢など被害者個人の属性によっては、個人の職業や年齢別の平均賃金をまとめた「賃金センサス」を基にして、基礎収入を決定する場合があります。

参照:令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況|厚生労働省

ここからは、職業別の基礎収入の算定方法について解説していきます。

会社員の基礎収入は、事故前年の年収を基に基礎収入を決定するのが原則です。この「実際の年収」には、基本給だけでなく、各種手当やボーナスも含まれます。

一方で、被害者が30歳未満の若年層の場合、事故に遭わずに通常通り働いていれば、役職についたり昇給することで、将来的に今よりも収入を得られたであろうと推測されます。そのため、実際の年収が賃金センサスの平均賃金額を下回っていた場合には、賃金センサスをもとに基礎収入を計算する場合があります。

なお、会社役員については、保有している自社株式の利益配当分など控除した、労務提供の対価に相当する部分のみが、基礎収入の算出の基礎になるのが一般的です。

自営業者や個人事業主の場合、確定申告書などからわかる実際の年収を基に基礎収入を決定するのが原則です。

確定申告に基づく収入額から、固定費を除く経費を差し引いた金額が基礎収入に該当します。つまり、休業していても支出しなければならない賃料や従業員の給与、損害保険料などの固定費は、基礎収入に加算することができます。

一方で、前年度の確定申告額が賃金センサスの平均賃金額を下回っていた場合や、年間を通して赤字だったような場合には、現在の仕事の状況や職歴、今後の収入見込みなどを考慮したうえで、賃金センサスの平均賃金を基にして基礎収入を決定することがあります。

また、自営業者の家族や友人が事業を手伝っているような場合、被害者が実際に関与した分の収入のみが基礎収入となります。

なお、確定申告をした金額よりも実際の収入の方が大きい場合には、領収書や明細書など、それを具体的に証明する証拠があれば、大きい方の金額が基礎収入であると認めてもらえる可能性があります。

専業主婦(夫)の場合、賃金センサスにおける「女性の全年齢平均賃金」が基礎収入となります。令和5年度における女性の全年齢平均賃金は、399万6,500円となります。

仕事をしておらず、労働収入の減少が認められない専業主婦(夫)でも、家事労働には金銭的な価値が認められるため、後遺障害逸失利益を請求できます。

なお、専業主夫の場合でも、女性の全年齢平均賃金を基礎収入として計算することに注意が必要です。

専業主婦の逸失利益については、こちらの記事もご覧ください。

→交通事故の休業損害は専業主婦も請求できる?損をしないための基礎知識!

兼業主婦(夫)の場合、以下のいずれか高額な方を基礎収入として計算します。

ただし、賃金センサスで計算されない場合も当然ありますので、弁護士と打合せをしておくようにしましょう。

労働収入のない学生や幼児の場合、「賃金センサスにおける全年齢平均賃金」を参考に、基礎収入を決定します。

後遺障害逸失利益は、事故時点で収入があった場合しか認められないのが原則ですが、将来的に労働収入を得る可能性が高い学生や幼児は、後遺障害逸失利益を請求できます。

なお、事故当時に大学に在学中であった場合や、すでに大学受験に合格していた場合など、大学進学が確実であった場合には、平均賃金がより高額な「大卒者の平均賃金」を基準にした基礎収入が認められる場合があります。

また、被害者が幼児だった場合、男児の基礎収入は男性の全年齢平均賃金を基にして決定されますが、女児の場合、「男女」の全年齢平均賃金を基にして基礎収入を計算するケースが多いです。

これは、被害者が幼児の場合、逸失利益を計算する期間が長く、かつ男女の平均賃金には差があることから、従来通り性別による平均賃金で計算してしまうと、男女間で合理的ではない金額差が生まれてしまうことに配慮した結果になります。

なお、令和5年度における男性の全年齢平均賃金は569万8,200円、男女の全年齢平均賃金は506万9,400円となります。

被害者が子どもの場合に請求できる逸失利益の詳しい解説については、こちらの記事をご覧ください。

→子どもが交通事故に遭っても逸失利益を請求できる!計算方法や相場について

高齢者であっても、源泉徴収票や確定申告書などからわかる実際の年収を基に基礎収入を決定するのが原則です。

ただし、労働収入がなく年金で暮らしている高齢者の場合、後遺障害を負ったことで失う収入や利益はないと判断され、逸失利益が認められない可能性があります。

一方で、実家の家業を手伝っていた場合や、日頃から家事労働を行っていたような場合には、実際に働いた分の労働が逸失利益として認められる場合があります。

なお、高齢者が専業主婦(夫)として基礎収入を算定する場合には、「賃金センサスにおける女性の”年齢別”平均賃金」を参考に基礎収入を決定するケースが多いです。体力が落ちて家事業務の効率も落ちている高齢者の場合、高齢者以外が家事を行う場合と比べて、金額に差をつけるべきだと考えられるからです。

無職で労働収入がない場合には、後遺障害を負ったことで収入が減ることはないので、基本的に逸失利益は認められません。

ただし、事故時点は無職であっても、ハローワークで求職活動をしていたり、すでに企業から内定をもらっていたりと、働く意欲と働ける能力があり、将来収入を得る可能性が高いといえるような場合には、逸失利益が認められる場合があります。

無職・失業者の基礎収入は、以下の要素を加味して決定されます。

失業前の収入が賃金センサスにおける平均賃金よりも低い場合、事故にあわなければ将来的に平均賃金額程度の収入を得られる見込みがあれば、平均賃金額を基礎収入として逸失利益を計算します。

なお、すでに既に退職している高齢者の場合でも、再就職のために就職活動を行っていた場合や、すでに再就職の内定を受けていた場合など、近いうちに仕事を再開し、収入を得られる見込みが認められれば、逸失利益を請求できます。その場合、賃金センサスにおける年齢別の平均賃金額を基準に基礎収入を算定します。

労働能力喪失率とは、後遺障害の影響で、事故に遭う前と比べてどれだけ労働する能力が低下したのかを表した数値です。

後遺障害等級ごとに細かく労働能力喪失率を設定しておくことで、交通事故の被害者に対して適切な補償を実現できるようになります。

労働能力喪失率と後遺障害等級の関係は、以下の通りです。

| 等級 | 労働能力喪失率 |

|---|---|

| 1~3級 | 100% |

| 4級 | 92% |

| 5級 | 79% |

| 6級 | 67% |

| 7級 | 56% |

| 8級 | 45% |

| 9級 | 35% |

| 10級 | 27% |

| 11級 | 20% |

| 12級 | 14% |

| 13級 | 9% |

| 14級 | 5% |

たとえば、交通事故でむちうちになってしまい後遺障害等級14級9号に認定された場合には、事故前と比べて5%仕事の能率が下がったと評価されます。

ただし、この労働能力喪失率は、あくまでも逸失利益を算定するための目安となる基準であり、実際に金額を算定する場合には、被害者の年齢や性別、職業、けがの程度や後遺障害の程度など、さまざまな事情を総合的に考慮して逸失利益が算定されます。

「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」について正しく理解するために、「労働能力喪失期間」と「ライプニッツ係数」のそれぞれの用語についてわかりやすく解説していきます。

労働能力喪失期間とは、後遺障害による労働能力の低下が認められる期間のことです。一般的には、症状固定日から67歳までの期間のことを指します。 年代ごとの労働能力喪失期間の計算方法は、次の通りです。

| 被害者の年齢 | 労働能力喪失期間 |

|---|---|

| 幼児~高校生 | 49年(18歳から67歳まで) |

| 大学生 | 大学卒業時から67歳までの年数 |

| 社会人 | 67歳-症状固定時の年齢 |

| 高齢者(〜67歳) | 以下のうちいずれか長い方 ① 平均余命の2分の1 ② 67歳-症状固定時の年齢 なお、平均余命の年数は、厚生労働省が公表している「簡易生命表」を参考に計算します。 |

| 高齢者(67歳〜) | 平均余命の2分の1 |

一方で、必ずしも全てのケースで表通りの労働能力喪失期間になるわけではなく、たとえば弁護士や医師など、67歳以降も働く可能性がある職業については、労働能力喪失期間が長く認められる場合があります。

また、ホステスやスポーツ選手など、高齢まで働くことが難しいとされる職業でも、基本的には67歳まで労働能力喪失期間として認められます。ただし、収入面においては修正が加えられる場合があり、その職業に基づく収入を一定期間まで認めたうえで、それ以後は、賃金センサスに基づく平均賃金が基礎収入として計算される可能性があります。

なお、 後遺障害の程度によっては、労働能力喪失期間が制限されるケースがあります。

たとえば、むちうちの場合、ほかの後遺障害と比べると症状が軽いことも多く、時間の経過とともに症状が回復していく可能性が高いと考えられています。そのため、後遺障害等級14級9号に認定された場合には5年以下、12級13号に認定された場合には5〜10年程度が労働能力喪失期間として認定される傾向にあります。

ライプニッツ係数とは、事故がなければ将来的に得られるはずであった収入から、それらの収入を前もって得られる被害者の利益を「中間利息」として差し引くための係数です。ライプニッツ係数を用いて中間利息を控除することを「中間利息控除」といいます。

逸失利益は、将来に渡って毎日仕事をすることで少しずつ得るはずだった収入を一括前倒しでもらえることになりますが、このお金を効率良く運用すれば、本来なら獲得できなかったはずの利益を得ることが可能になります。被害者と加害者で損害の公平な分担を実現するためには、被害者に対して、実際の損害額以上の賠償を認めるべきではありません。そこで、賠償金を運用することで得られる利益を差し引き、実際の損害額を計算するために、このライプニッツ係数が用いられます。

国土交通省が公表しているライプニッツ係数表は、以下の通りです。

| 年齢 | 就労可能年数 | 係数(改正前) | 係数(改正後) |

|---|---|---|---|

| 18 | 49 | 18.169 | 25.502 |

| 19 | 48 | 18.077 | 25.267 |

| 20 | 47 | 17.981 | 25.025 |

| 21 | 46 | 17.880 | 24.775 |

| 22 | 45 | 17.774 | 24.519 |

| 23 | 44 | 17.663 | 24.254 |

| 24 | 43 | 17.546 | 23.982 |

| 25 | 42 | 17.423 | 23.701 |

| 26 | 41 | 17.294 | 23.412 |

| 27 | 40 | 17.159 | 23.115 |

| 28 | 39 | 17.017 | 22.808 |

| 29 | 38 | 16.868 | 22.492 |

| 30 | 37 | 16.711 | 22.167 |

| 31 | 36 | 16.547 | 21.832 |

| 32 | 35 | 16.374 | 20.389 |

| 33 | 34 | 16.193 | 21.132 |

| 34 | 33 | 16.003 | 20.766 |

| 35 | 32 | 15.803 | 20.389 |

| 36 | 31 | 15.593 | 21.832 |

| 37 | 30 | 15.372 | 19.6 |

| 38 | 29 | 15.141 | 19.188 |

| 39 | 28 | 14.898 | 18.764 |

| 40 | 27 | 14.643 | 18.327 |

| 41 | 26 | 14.375 | 17.877 |

| 42 | 25 | 14.094 | 17.413 |

| 43 | 24 | 13.799 | 16.936 |

| 44 | 23 | 13.489 | 16.444 |

| 45 | 22 | 13.163 | 15.937 |

| 46 | 21 | 12.821 | 15.415 |

| 47 | 20 | 12.462 | 14.877 |

| 48 | 19 | 12.085 | 14.324 |

| 49 | 18 | 11.690 | 13.754 |

| 50 | 17 | 11.274 | 13.166 |

| 51 | 16 | 10.838 | 12.561 |

| 52 | 16 | 10.380 | 12.561 |

| 53 | 15 | 9.899 | 11.938 |

| 54 | 15 | 9.899 | 11.938 |

| 55 | 14 | 9.899 | 11.296 |

| 56 | 14 | 9.394 | 11.296 |

| 57 | 14 | 9.394 | 11.296 |

| 58 | 13 | 8.863 | 10.635 |

| 59 | 13 | 8.863 | 10.635 |

| 60 | 12 | 8.863 | 9.954 |

| 61 | 12 | 8.306 | 9.954 |

| 62 | 11 | 8.306 | 9.253 |

| 63 | 11 | 7.722 | 9.253 |

| 64 | 11 | 7.722 | 9.253 |

| 65 | 10 | 7.722 | 8.53 |

| 66 | 10 | 7.108 | 8.53 |

| 67 | 9 | 6.463 | 7.786 |

| 68 | 9 | 6.463 | 7.786 |

| 69 | 9 | 6.463 | 7.786 |

| 70 | 8 | 6.463 | 7.02 |

| 71 | 8 | 5.786 | 7.02 |

| 72 | 8 | 5.786 | 7.02 |

| 73 | 7 | 5.786 | 6.23 |

| 74 | 7 | 5.076 | 6.23 |

| 75 | 7 | 5.076 | 6.23 |

| 76 | 6 | 5.076 | 5.417 |

| 77 | 6 | 4.329 | 5.417 |

| 78 | 6 | 4.329 | 5.417 |

| 79 | 5 | 4.329 | 4.58 |

| 80 | 5 | 4.329 | 4.58 |

| 81 | 5 | 3.546 | 4.58 |

| 82 | 4 | 3.546 | 3.717 |

| 83 | 4 | 3.546 | 3.717 |

| 84 | 4 | 3.546 | 3.717 |

| 85 | 4 | 2.723 | 3.717 |

| 86 | 3 | 2.723 | 2.829 |

| 87 | 3 | 2.723 | 2.829 |

| 88 | 3 | 2.723 | 2.829 |

| 89 | 3 | 2.723 | 2.829 |

| 90 | 3 | 2.723 | 2.829 |

| 91 | 2 | 1.859 | 1.913 |

| 92 | 2 | 1.859 | 1.913 |

| 93 | 2 | 1.859 | 1.913 |

| 94 | 2 | 1.859 | 1.913 |

| 95 | 2 | 1.859 | 1.913 |

| 96 | 2 | 1.859 | 1.913 |

| 97 | 2 | 1.859 | 1.913 |

| 98 | 2 | 1.859 | 1.913 |

| 99 | 2 | 1.859 | 1.913 |

| 100 | 2 | 1.859 | 1.913 |

| 101 | 2 | 0.952 | 1.913 |

| 102〜 | 1 | 0.952 | 0.971 |

| 年齢 | 幼児・学生・十分働く意思と能力を有している無職者 | ||

|---|---|---|---|

| 就労可能年数 | 係数(改正前) | 係数(改正後) | |

| 0 | 49 | 7.549 | 14.98 |

| 1 | 49 | 7.927 | 15.429 |

| 2 | 49 | 8.323 | 15.892 |

| 3 | 49 | 8.739 | 16.369 |

| 4 | 49 | 9.176 | 16.86 |

| 5 | 49 | 9.635 | 17.365 |

| 6 | 49 | 10.117 | 17.886 |

| 7 | 49 | 10.623 | 18.423 |

| 8 | 49 | 11.154 | 18.976 |

| 9 | 49 | 11.712 | 19.545 |

| 10 | 49 | 12.297 | 20.131 |

| 11 | 49 | 12.912 | 20.735 |

| 12 | 49 | 13.558 | 21.357 |

| 13 | 49 | 14.236 | 21.998 |

| 14 | 49 | 14.947 | 22.658 |

| 15 | 49 | 15.695 | 23.338 |

| 16 | 49 | 16.48 | 24.038 |

| 17 | 49 | 17.304 | 24.759 |

| 年齢 | 有識者・家事従事者 | ||

|---|---|---|---|

| 就労可能年数 | 係数(改正前) | 係数(改正後) | |

| 0 | 67 | 19.239 | 28.733 |

| 1 | 66 | 19.201 | 28.595 |

| 2 | 65 | 19.161 | 28.453 |

| 3 | 64 | 19.119 | 28.306 |

| 4 | 63 | 19.075 | 28.156 |

| 5 | 62 | 19.029 | 28 |

| 6 | 61 | 18.98 | 27.84 |

| 7 | 60 | 18.929 | 27.676 |

| 8 | 59 | 18.876 | 27.506 |

| 9 | 58 | 18.82 | 27.331 |

| 10 | 57 | 18.761 | 27.151 |

| 11 | 56 | 18.669 | 26.965 |

| 12 | 55 | 18.633 | 26.774 |

| 13 | 54 | 18.565 | 26.578 |

| 14 | 53 | 18.493 | 26.375 |

| 15 | 52 | 18.418 | 26.166 |

| 16 | 51 | 18.339 | 25.951 |

| 17 | 50 | 18.256 | 25.73 |

ここで、ここまで説明した計算式を用いて、後遺障害逸失利益の具体的な計算例を職業ごとにご紹介していきます。

【計算例】

800万円(基礎収入) × 5%(労働能力喪失率) × 18.327(ライプニッツ係数)=733万800円

【計算例】

500万円(基礎収入) × 14%(労働能力喪失率) × 22.167(ライプニッツ係数)=

1,551万6,900円

【計算例】

399万6,500円(基礎収入) × 35%(労働能力喪失率) ×

13.166(ライプニッツ係数)= 1,841万6,510円

【計算例】

399万6,500円(基礎収入) × 27%(労働能力喪失率) ×

25.025(ライプニッツ係数)= 2,700万3,351円

【計算例】

569万8,200円(基礎収入) × 56%(労働能力喪失率) ×

19.545(ライプニッツ係数)= 6,236万7,939円

【計算例】

295万6,900円(基礎収入) × 100%(労働能力喪失率) ×

6.23(ライプニッツ係数)= 1,842万1,487円

交通事故の被害者は、後遺症逸失利益以外にもさまざまな賠償金を請求できます。

| 交通事故の被害者が請求できるさまざまな賠償金 | |||

|---|---|---|---|

| 財産的損害 | 積極損害 | 治療費 | けがの治療にかかった費用 |

| 付添看護費 | 介護が必要になってしまった場合にかかる費用 | ||

| 入通院交通費 | 病院に通院するときにかかる交通費 | ||

| 装具・器具購入費 | 介護支援ベッドや義足など、後遺障害が原因で身体が不自由になってしまったことを補うための器具にかかる費用 | ||

| 入院雑費 | イヤホンや衣服など、入院中の生活でかかる雑費 | ||

| 葬祭費 | 被害者が亡くなった場合の葬儀費用 | ||

| 家屋・自動車改造費 | 後遺症が原因で身体が不自由になってしまったため、家の段差にスロープをつけたり、身体障害者用に車を改造するためにかかる費用 | ||

| 子どもの学習費 | けがが原因で学校を休まなくてはいけなくなってしまった場合、無駄になってしまうであろうすでに支払っている授業料などの損害 | ||

| 保育費 | 入通院が原因で、子どもを保育施設に預けなくてはいけなくなってしまった場合にかかる保育費用 | ||

| 弁護士費用 | 弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用 | ||

| 消極損害 | 休業損害 | 事故のけがで仕事を休んでしまったことにより減ってしまった収入や利益 | |

| 逸失利益 | 【後遺障害逸失利益】 後遺障害が原因で働けなくなったことで失った将来の収入や利益 【死亡逸失利益】 被害者が亡くなったことで失った将来の収入や利益 | ||

| 精神的損害(慰謝料) | 入通院慰謝料 | 事故が原因で、入通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛を賠償する目的で支払われるお金 |

| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ってしまったことで、今まで通りの生活を送れないことに対する精神的苦痛を賠償する目的で支払われるお金 | |

| 死亡慰謝料 | 被害者が亡くなったことによる本人および遺族の精神的苦痛を賠償する目的で支払われるお金 |

| その他 | 物損(物件損害) | 車体が損壊したり、衣服がダメになってしまったことに対する損害 |

| 遅延損害金 | 期日までに示談金を支払ってもらえなかったことで発生した損害 |

請求漏れがあると最終的にもらえる示談金が少なくなってしまうので、あらかじめ請求できる賠償金の項目をしっかり把握しておくようにしましょう。

後遺障害逸失利益を少しでも増額するためには、次の3つのポイントを理解しておきましょう。

以下、それぞれ解説していきます。

後遺障害逸失利益を増額するためには、適切な後遺障害等級認定を受けることが重要です。

たとえば、事故でむちうちになってしまった場合、後遺障害等級14級9号と認定されるか、12級13号と認定されるかで、もらえる逸失利益の金額が数百万単位で変わる可能性があります。

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、適切な医学的資料を用いて、正しい申請方法を理解しておく必要があります。一人で対応するのが不安であれば、交通事故対応に強い弁護士に早めに相談することをおすすめします。

適切な後遺障害逸失利益を算出するためには、正しい計算方法を正確に理解しておく必要があります。

ここまで解説してきたように、後遺障害逸失利益の計算方法は複雑です。各項目の金額を間違えて算出してしまうと、もらえる逸失利益の金額が大幅に下がる可能性があります。

とくに、専業主婦や高齢者、幼児や学生などが被害者の場合、保険会社と基礎収入について揉めることも多く、その人の状況に合わせて柔軟に各項目を計算していく必要があります。

できる限り多くの逸失利益を獲得するためにも、正しい計算方法をしっかり頭に入れておくようにしましょう。

逸失利益で損をしないためには、事故対応を交通事故に精通している弁護士に任せるのがおすすめです。

専門家である弁護士なら、後遺障害逸失利益を正確に算定できるだけでなく、被害の実態に合わせた適切な後遺障害等級に認定されるためのサポートを受けることができます。

また、各種賠償金を漏れなく請求できるので、最終的にもらえる示談金額を増額できる可能性が高まります。

被害者自身の保険に弁護士費用特約がついていれば、実質タダで弁護士に依頼できるので、1人で悩まず、まずは1度相談して見るのが良いでしょう。

むちうちなど、自覚症状があるものの後遺障害等級に認定されなかった場合には、後遺障害逸失利益を請求することはできません。

後遺障害慰謝料については、顔に大きな傷跡が残った場合など、非該当だった場合でも例外的に一定額の慰謝料が認められるケースもありますが、後遺障害等級に非該当だった場合、基本的に後遺障害に関する賠償は認められないと考えておくのが良いでしょう。

後遺障害等級に認定されたとしても、後遺障害による減収が認められない場合には、後遺障害逸失利益は認められないのが原則です。たとえば、交通事故で車椅子生活を余儀なくされた場合であっても、デスクワークを主な業務としている場合であれば、収入にほとんど影響はないといえるでしょう。

ただし、逸失利益を認めるだけの「特段の事情」が認められる場合、減収がない場合でも逸失利益を請求できる場合があります。

特段の事情は、それぞれのケースごとに判断することになりますが、たとえば、「勤務先の配慮で業務が軽減されている場合」「被害者本人の努力によって業務を継続している場合」「後遺障害が業務に支障を生じさせている場合」などが挙げられます。

なお、特段の事情に関する詳しい解説については、こちらの記事をご覧ください。 →

減収がない場合の交通事故の逸失利益請求はできるのか

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害逸失利益を請求できます。

逸失利益は、被害者が請求できる賠償金の中でも高額になりやすい項目で、正しい計算方法を理解しておかないと、数百万円単位で損をする可能性があります。

被害者の年齢・性別・職業・後遺障害の程度によって柔軟に計算しなくてはならないため、自分1人で対応しようとすると間違えて計算してしまう可能性が高いです。

事故の被害者として最大限の補償を受けるためにも、交通事故にあったら全ての対応を弁護士に任せるのが良いでしょう。

おすすめ交通事故で弁護士基準の慰謝料相場は?計算方法や増額のポイントを紹介

おすすめ交通事故で弁護士基準の慰謝料相場は?計算方法や増額のポイントを紹介  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料相場と3つの基準について【慰謝料アップを狙う方法とは】

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料相場と3つの基準について【慰謝料アップを狙う方法とは】  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料とは?種類や基準、計算方法をわかりやすく解説

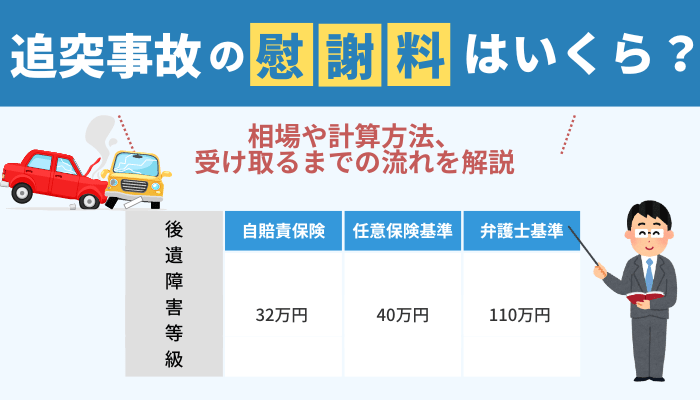

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料とは?種類や基準、計算方法をわかりやすく解説  慰謝料・示談金・賠償金追突事故の慰謝料はいくら?相場や計算方法、受け取るまでの流れを解説

慰謝料・示談金・賠償金追突事故の慰謝料はいくら?相場や計算方法、受け取るまでの流れを解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求?やり方やデメリットを解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求?やり方やデメリットを解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故で慰謝料はいくらもらった?相場や増額方法を実例から解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故で慰謝料はいくらもらった?相場や増額方法を実例から解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料と示談金はどう違う?相場や増額のコツを解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料と示談金はどう違う?相場や増額のコツを解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の治療費は誰が支払う?立て替える必要は?保険会社への請求方法

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の治療費は誰が支払う?立て替える必要は?保険会社への請求方法  慰謝料・示談金・賠償金後遺障害逸失利益とは?早見表や職業ごとの計算方法をわかりやすく解説

慰謝料・示談金・賠償金後遺障害逸失利益とは?早見表や職業ごとの計算方法をわかりやすく解説