この記事でわかること

- 遺産分割協議をスムーズに進める方法

- 円満な協議を実現するための4つのポイント

「遺産分割協議を円滑に進めるには、どうすればいいの?」

亡くなった方の財産は、相続人全員が話し合いをして「誰がどの財産を引き継ぐのか」を決めます。

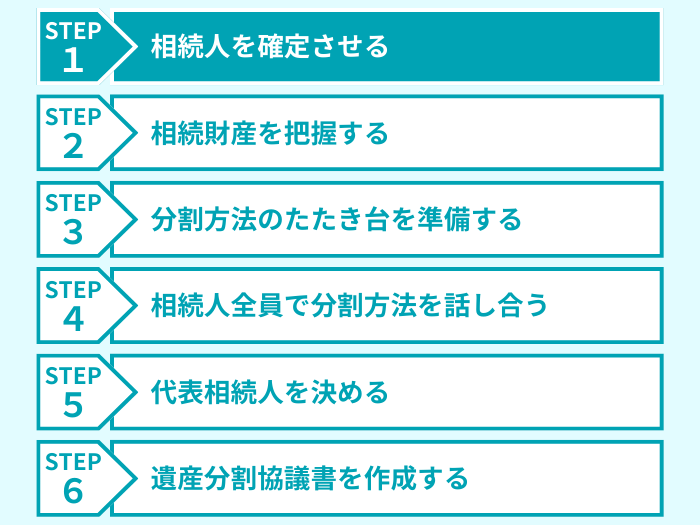

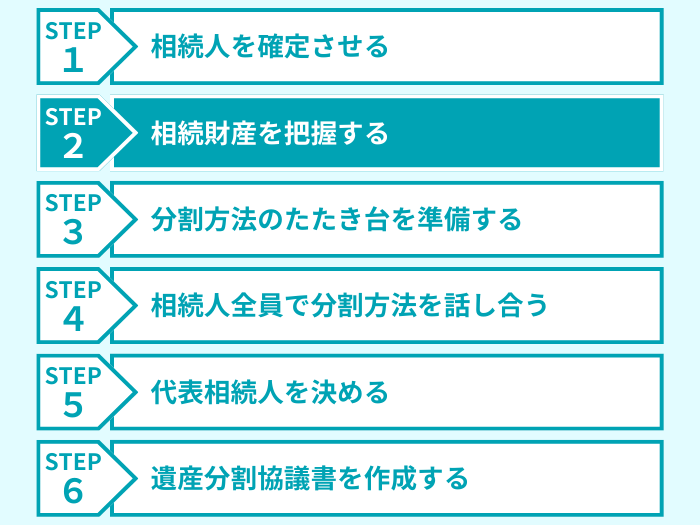

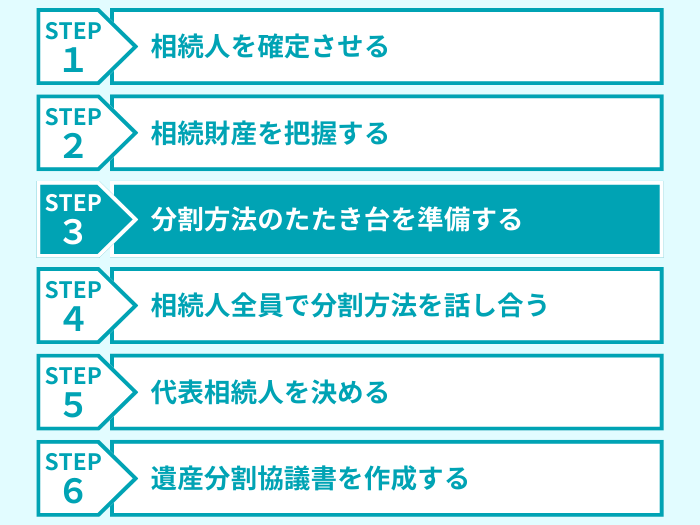

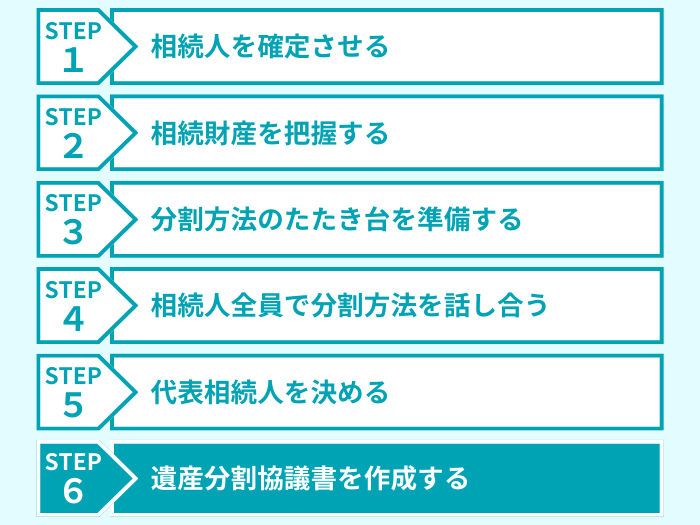

この遺産分割協議は、次の6つのステップを踏むことでスムーズに進められます。

- 相続人を確定させる

- 相続財産を把握する

- 分割方法のたたき台を準備する

- 相続人全員で分割方法を話し合う

- 代表相続人を決める

- 遺産分割協議書を作成する

ここでは、「遺産分割協議の流れ」を詳しく見たうえで「円満な協議を実現する方法」をお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。ご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

目次

遺産分割協議とは?

法律上、亡くなった方(被相続人)の預貯金や不動産などの財産は、いったん相続人全員の「共有」になります。

この共有状態を解消し、「誰がどの財産を引き継ぐのか」を決めるための話し合いが「遺産分割協議」です。

遺産分割協議では、相続人の全員が納得できる分け方で合意することを目指します。

なお、故人が「遺言書」を遺していた場合は、その内容が優先されるため、遺産分割協議を行う必要はありません。

ただし、例外的に「法定相続人・受遺者・遺言執行者」の全員が合意すれば、遺産分割協議で分割方法を決めることも可能です。

ワンポイント

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、下記の流れで進めます。

それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1:相続人を確定させる

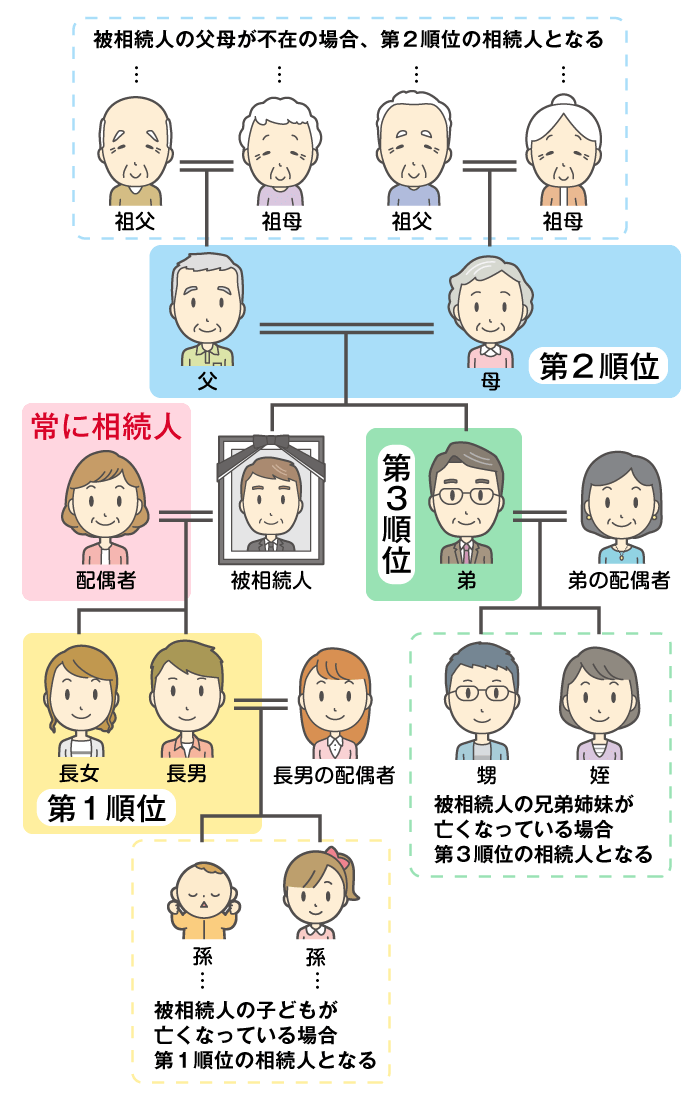

はじめに、遺産分割協議に参加すべき「法定相続人」が誰なのかを確定させます。

法定相続人は、次のルールで決まります。

- 配偶者は、常に法定相続人となる

- 配偶者以外の人は、「直系卑属(子どもなど)→直系尊属(父母など)→兄弟姉妹」の順に法定相続人となる

- 本来は法定相続人になるはずだった「子ども」や「兄弟姉妹」がすでに亡くなっている場合、「その子ども(孫やおい・めい)」が代襲相続する

法定相続人を正確に把握するには、亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本を役所から取り寄せなければなりません。

法定相続人を確定させる方法の詳細は、下記の記事でご確認ください。

ステップ2:相続財産を把握する

相続人が確定したら、続いて「遺産分割の対象になる相続財産」を正確に把握します。

ここでは、次の3つの作業を行います。

| 作業 | 概要 |

|---|---|

| 財産の調査 | 預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借入金などのマイナスの財産も含めて、すべてを洗い出す |

| 財産の評価 | 不動産や株式など、金額がはっきりしない財産については、その価値(評価額)を調べる |

| 財産目録の作成 | 調査と評価が終わったら、その結果を「財産目録」という一覧表にまとめる |

ステップ3:分割方法のたたき台を準備する

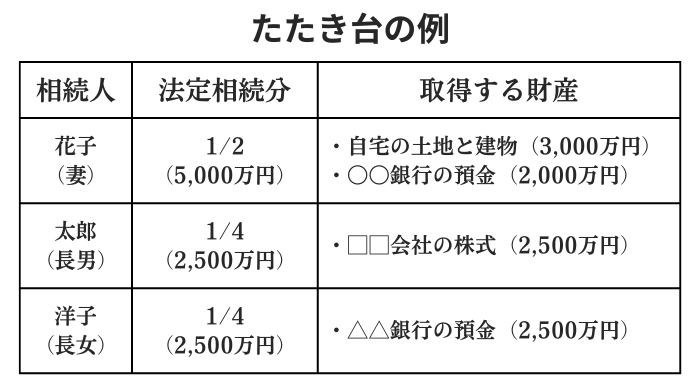

相続人と相続財産が確定したら、次は「分割方法の案(たたき台)」を準備します。

遺産分割協議をする際は、「たたき台」があると議論に一本の軸ができて、話し合いを進めやすくなります。

手書きでもパソコンでも構いませんので、誰が何を受け継ぐか、簡単な表にまとめてみましょう。

たたき台を作成する際のコツは、最初に「不動産」などの分割しにくい財産を、誰が相続するのか決めてしまうことです。

それから、全員が「法定相続分」くらいの財産を取得できるように、預貯金などで調整すると、公平な分割案になりやすいです。

なお、たたき台はどなたが作っても構いませんが、次のような方が担当されると、よりスムーズに話が進みます。

- 故人と生計を共にしていた配偶者や、同居していた子どもなど、財産の内容を一番よく理解している方

- 兄弟姉妹のなかでまとめ役になることが多い長男・長女など、ほかの相続人から信頼されている方

ここで作成するのは、あくまで「たたき台」であり、最終決定ではありません。

できあがったら、「たたき台を作ってみたのだけど、みんなの意見も聞きながら、一番良い方法を考えたい」という言葉を添えて、ほかの相続人の方に共有しましょう。

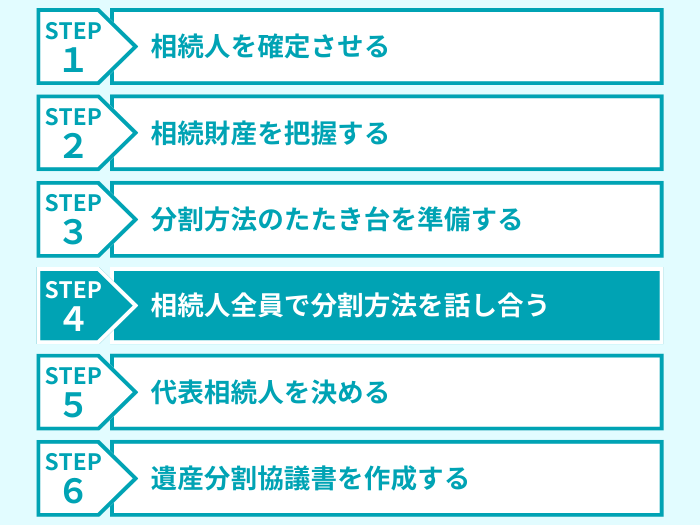

ステップ4:相続人全員で分割方法を話し合う

ここまでの準備が整ったら、いよいよ遺産分割協議の山場である「話し合い」に入ります。

この話し合いの目的は「たたき台」をもとに、全員が心から納得できる分割方法を見つけ出すことです。

まず、話し合いをする前提として、遺産の分割方法には次の4種類があることを知っておきましょう。

| 分割の種類 | 概要 |

|---|---|

| 現物分割 | 「この土地は長男に、この預貯金は長女に」というように、財産をそのままの形で分ける方法 |

| 代償分割 | 相続人の一人が財産を多く相続する代わりに、ほかの相続人に対して自分のお金で不足分を支払う方法 |

| 換価分割 | 相続財産(不動産など)を売却して現金に換え、その現金を相続人で分ける方法 |

| 共有分割 | 一つの財産を、複数の相続人の共有名義にする方法 |

このなかで、もっともシンプルな分け方は「現物分割」です。

基本的には、まずは財産を現物分割できないか検討し、難しいときには「代償分割」や「換価分割」を視野に入れましょう。

「共有分割」は、その後に財産の処分がしづらくなることから、あくまで「最終手段」として選ぶことをおすすめします。

また、遺産の分け方を検討するうえでは、次の2点にも考慮が必要なことがあります。

| 考慮する点 | 概要 |

|---|---|

| 生前の援助(特別受益) | 故人から、生前に多額の援助を受けていた相続人がいる場合、その金額を遺産に足し戻して計算することで、不公平をなくす |

| 故人への貢献(寄与分) | 故人の財産の維持・増加に貢献した相続人がいる場合、財産を多く受け取ることが認められる |

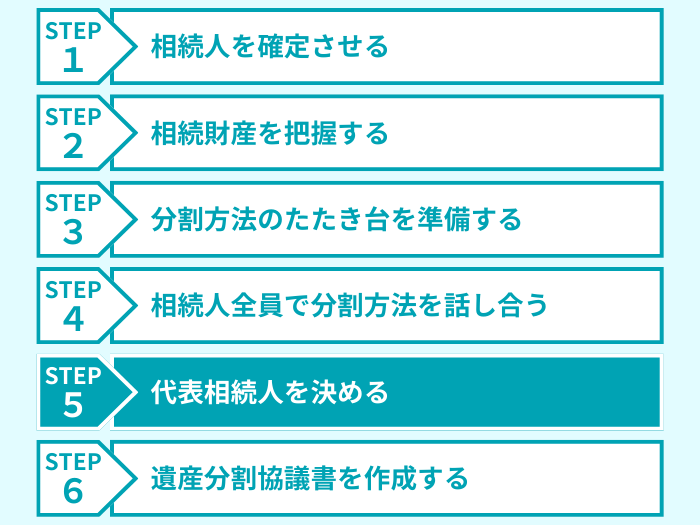

ステップ5:代表相続人を決める

必須ではありませんが、遺産分割協議の場では、実際に金融機関や法務局での手続きを担当する「代表相続人」も決めることをおすすめします。

この代表相続人は、下記のような方が担うと、その後の手続きがスムーズに進みやすいです。

- ほかの相続人たちから信頼されている

- 書類の管理などが得意で、事務手続きに慣れている

- 退職していたり、時間の融通が利きやすい仕事をしたりしていて、平日に時間が取れる

なお、必ずしも、一人の方にすべての手続きを任せる必要はありません。

ご家族の状況に応じて、「長男は預貯金の手続き」「長女は不動産関係の担当」というように、分担するのもよいでしょう。

ここで大切なのは、「誰が、どの手続きの責任者なのか」を明確にしておくことです。

ステップ6:遺産分割協議書を作成する

最後に、ここまでのステップで合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめます。

この協議書には、相続人全員が署名・押印してください。

遺産分割協議書の書き方については、下記の記事で詳しくお伝えしています。

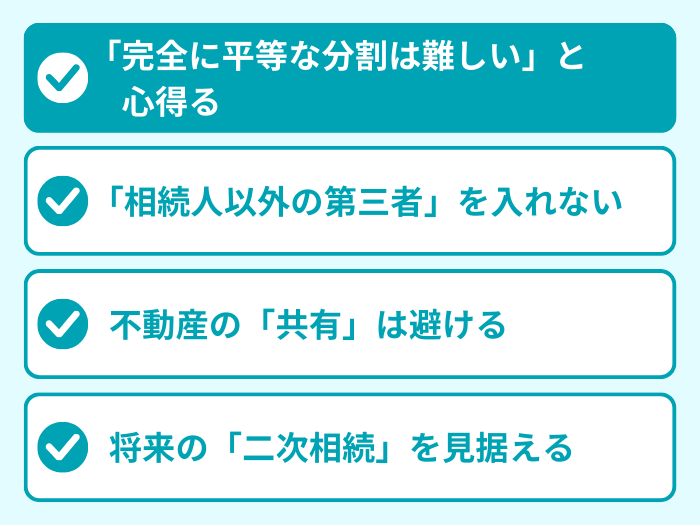

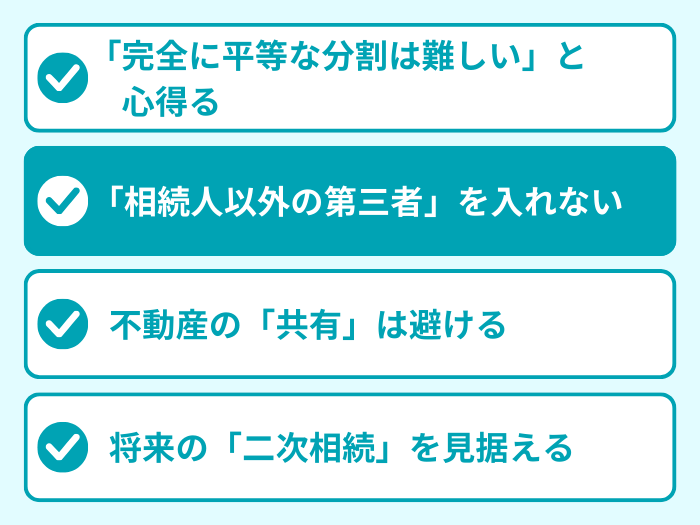

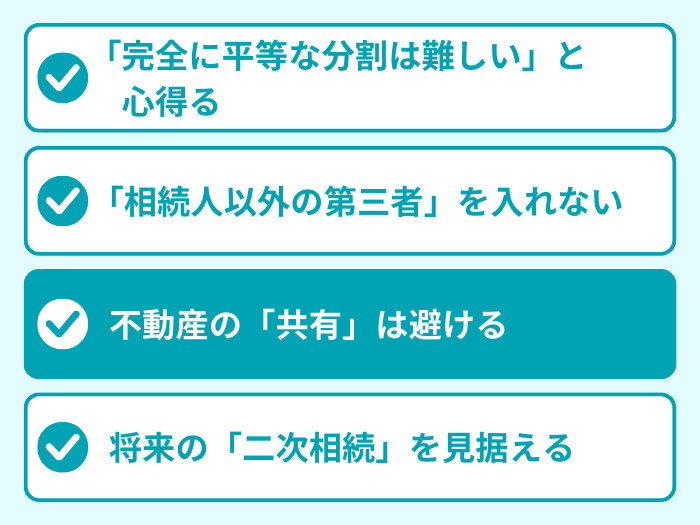

円満な遺産分割協議を実現するポイント

円満な遺産分割協議を実現するためには、次の4つのポイントを押さえましょう。

ここでは、それぞれについて詳しく見ていきます。

ポイント1:「完全に平等な分割は難しい」と心得る

すべての遺産を、1円単位で平等に分け合うことは不可能です。

このため、完璧な平等に固執しすぎると、かえって議論が停滞し、感情的な対立を生む原因にもなるためご注意ください。

大切なのは、お互いに「譲り合いの気持ち」を持ち、全員がある程度納得できる「落としどころ」を見つけることです。

ポイント2:「相続人以外の第三者」を入れない

実際の遺産分割協議の現場では、相続人の「夫・妻」や「おじ・おば」などの第三者が口を出すことで、かえって話がこじれるケースが後を絶ちません。

協議をするうえで、もっとも大切なのは「相続人自身の気持ち」です。

外野からは不平等に見える分け方でも、当事者の全員が納得していれば、それがベストな分割方法です。

以上のことから、遺産分割協議には「相続人以外の第三者」を入れないことを強くおすすめします。

ポイント3:不動産の「共有」は避ける

不動産を複数の相続人の共有名義にすることは、原則として避けるべきです。

これは、将来その物件を売りたくなっても、共有者全員の同意が必要になって、一人でも反対すると身動きが取れなくなるからです。

また、いちど共有状態にすると、次の相続でも共有分割が選ばれやすくなり、結果的に共有者が多くなりすぎて収集がつかなくなることもよくあります。

不動産を共有にすることで、その場の話し合いは収まるかもしれませんが、これは「問題を先送りしているだけ」だと認識しましょう。

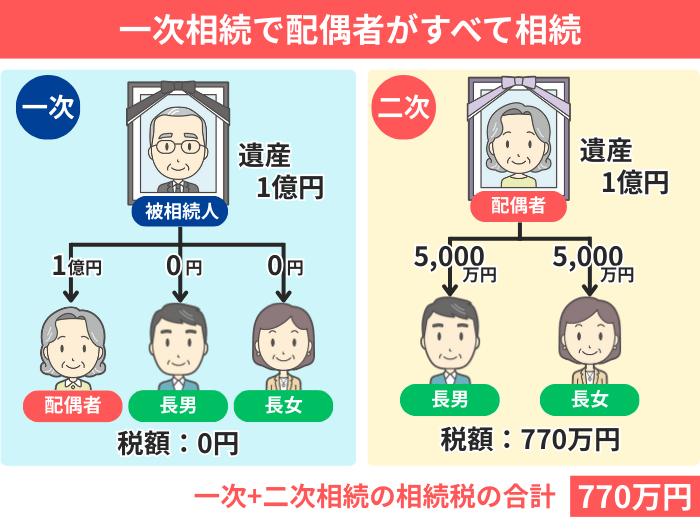

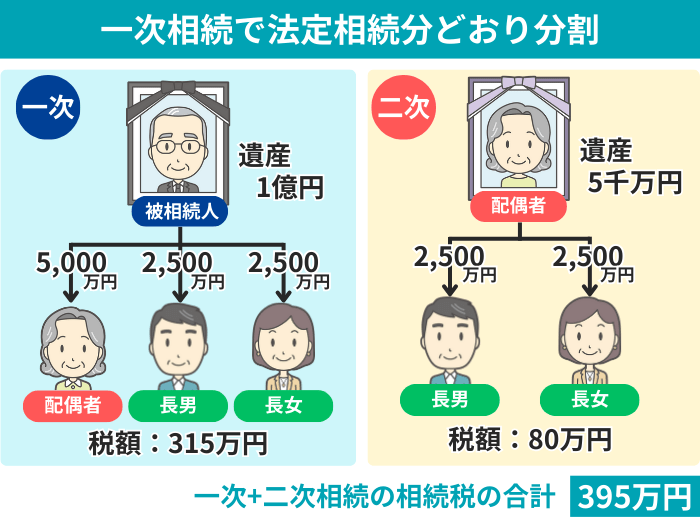

ポイント4:将来の「二次相続」を見据える

税負担の観点では、「今回の相続(一次相続)」だけではなく、「次に起こる相続(二次相続)」までトータルで考えて遺産分割することが重要です。

相続税には「配偶者の税額軽減」という、故人の配偶者の税負担が大幅に軽減される制度があります。

この制度を最大限に活かそうと考えて、遺産分割協議では「とりあえず、配偶者が全額を相続する」と決めてしまうケースは少なくありません。

たしかに、配偶者が多めに相続すると「一次相続」の税負担は軽くなりますが、その代わりに「二次相続」の負担が非常に重くなり、トータルでは納税額が高くなりやすいです。

上記の例のように、分割方法によって税負担が大きく変わることはよくあります。

二次相続を見据えた対策については、下記の記事でお伝えしておりますので、併せてご覧ください。

話し合いがまとまらない場合の「遺産分割調停」

実際の遺産分割協議の場で、どうしても話がまとまらないときには「遺産分割調停」を検討しましょう。

家庭裁判所に調停を申し立てることで、「調停委員」という中立な立場の人が間に入って、分割方法を提案してくれます。

遺産分割調停の詳細は、下記の記事でお伝えしています。

遺産分割協議に関するよくある質問

最後に、遺産分割協議に関してよくある、次の質問にお答えします。

Q1:相続放棄したら協議に参加しなくてもよい?

家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをした方は、初めから相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議に参加する必要はありません。

ただし、単に「私は何も相続しない」と家族に伝えただけの場合は、法律上の相続人の立場に変わりはありません。

このため、協議に参加したうえで「自分の相続分はゼロ」であることに合意し、遺産分割協議書に署名・押印する必要があります。

Q2:相続人に行方不明・認知症・未成年の人がいる場合は?

相続人に行方不明・認知症・未成年の人がいる場合、下記のような対応が必要です。

| 状況 | 必要な対応 |

|---|---|

| 行方不明の相続人がいる | 「不在者財産管理人」を選任する |

| 認知症の相続人がいる | 「成年後見人」を立てる |

| 未成年の相続人がいる | 「親権者」が代理人になるが、その親権者も相続人である場合は「特別代理人」を選任する必要がある |

Q3:故人に借金があった場合の注意点は?

借金などのマイナスの財産は法律上、各相続人が法定相続分に応じて自動的に引き継ぐことになります。

遺産分割協議で「長男がすべての借金を返済する」と決めたとしても、それはあくまで相続人の間だけの約束事に過ぎません。

もし長男の返済が滞った場合、債権者(貸主)はほかの相続人に対して、法定相続分の返済を求められます。

なお、債権者との間で、特定の相続人が債務を引き受ける旨の合意がされた場合には、ほかの相続人は債務から逃れられます。

Q4:遺産分割協議はいつまでに終わらせるべき?

遺産分割協議には、法律で定められた期限はありません。

しかし、相続税の申告・納付の期限が「相続開始を知った日から10カ月」であることを考えると、故人が亡くなってから「半年以内」を目安に話を進めると、その後のスケジュールに余裕が生まれます。

Q5:相続税の申告期限までに協議が終わらない場合は?

期限までに協議がまとまらない場合は、いったん未分割のまま「法定相続分どおりに分割したもの」として、相続税の申告をします。

この未分割申告の詳細は、下記の記事でお伝えしています。

円満な協議には「譲り合い」の気持ちが大事

この記事では、遺産分割協議の進め方をお伝えしました。

円満に協議を終えるためには、なによりも「譲り合い」の気持ちが大事です。

また、早い段階で相続の専門家に相談しておくと、話がスムーズに進むことが多いので、なにかご不明・ご不安なことがございましたら、弊社までお気軽にご連絡ください。