東京弁護士会所属。新潟県出身。

交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。

慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。

我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

目次

死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなってしまった場合に、被害者本人や遺族の精神的苦痛を賠償するために支払われるお金です。「被害者本人に対する慰謝料」と「遺族に対する慰謝料(近親者慰謝料)」の2つを併せて死亡慰謝料と呼びます。

なお、死亡慰謝料の請求権は、被害者が死亡しかつ加害者がわかった時から5年、もしくは、事故発生日の翌日から20年で時効が成立します。時効成立以降は慰謝料を請求できなくなりますので、注意してください。

被害者の家庭内での立場によって変わりますが、死亡慰謝料の相場は、一般的に弁護士基準で2,000万円〜2,800万円となります。保険会社が提示してくる金額は、この金額よりも低いケースがほとんどなので、安易に示談交渉には応じないことが重要です。

また、具体的なケースで死亡慰謝料額を決める場合、それぞれの事故ごとの個別の事情を考慮することになります。そのため、事故状況や被害者・加害者側の事情によっては、慰謝料額が増減する可能性があります。

死亡慰謝料の計算方法・相場・裁判例については、次の記事でくわしく解説しています。

→死亡事故で請求できる死亡慰謝料とは?算定基準やもらえる賠償金を解説

→交通死亡事故で慰謝料はいくらもらった?裁判例から見た死亡慰謝料の相場

死亡事故では、被害者本人が亡くなっているということもあり、遺族が代わりに慰謝料を請求することになります。

前述したとおり、死亡慰謝料は「被害者本人に対する慰謝料」と「遺族に対する慰謝料」の2つに分けることができますが、それぞれ請求できる遺族の範囲が異なります。

ここでは、死亡慰謝料を請求できる遺族について解説していきます。

被害者本人に対する死亡慰謝料とは、交通事故に巻き込まれたことによる、被害者本人の精神的苦痛を賠償する目的で支払われるお金です。この意味における死亡慰謝料を請求できるのは、亡くなった被害者の相続人となります。

相続人となるべき人や取り分は法律で決まっているため、基本的には、法定相続分通りに慰謝料が分配されることになります。

ただし、法定相続分によらずに、相続人同士の話し合いで自由に慰謝料の分配方法を決定することも可能です。

遺族固有の慰謝料(近親者慰謝料)とは、大切な家族を突然無くしてしまった遺族の精神的苦痛を賠償する目的で支払われるお金です。この意味における死亡慰謝料を請求できるのは、法律で定められている「近親者」となります。

遺族固有の慰謝料を請求できる近親者は、民法上で次のように定められています。

近親者に対する損害の賠償

第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

このように、法律上の近親者とは、①被害者の両親、②配偶者、③子どものことを指します。被害者の兄弟・姉妹・祖父母などは、原則、遺族固有の慰謝料を請求できません。

ただし、内縁の配偶者など、法律上の近親者とはいえない場合であっても、被害者との関係から近親者と同視できるような関係にある場合には、遺族固有の死亡慰謝料が認められる場合があります。

裁判例では、約9年間にわたり事実上の夫婦として暮らしていた内縁の配偶者や、長年被害者と2人で暮らしてきた妹や生後まもなく引き取り父親代わりとして育ててきた姪に、死亡慰謝料が認められたケースがあります(大阪地判平成9.3.25 交民30・2・470、大阪地判平成14.3.15 交民35・2・366)。

遺族固有の慰謝料については、対象となる近親者それぞれに固有の慰謝料請求権が認められるため、相続があっても基本的に揉めることはありません。

しかし、被害者本人に対する死亡慰謝料を受け取れるのは相続人のみとなるため、誰が慰謝料を相続する権利を持っているのかを、あらかじめ知っておく必要があります。

被害者本人に対する死亡慰謝料は、法定相続人が相続するのが原則です。

民法上規定されている法定相続人は、次のとおりです。

| 順位 | 相続人 | 法定相続分 | |

|---|---|---|---|

| 第1位 | 子・配偶者 | 子(全員で)2分の1 | 配偶者2分の1 |

| 第2位 | 直系尊属・配偶者 | 直系尊属(全員で)3分の1 | 配偶者3分の2 |

| 第3位 | 兄弟姉妹・配偶者 | 兄弟姉妹(全員で)4分の1 | 配偶者4分の3 |

被害者に配偶者がいる場合、その配偶者は、相続放棄をしない限り必ず相続人になります。そのうえで、子ども、両親、兄弟姉妹の順番に相続人が移っていきます。

少しわかりづらいので、具体例をとおして法定相続分の計算方法を確認していきます。

事例被害者の死亡慰謝料とその分配方法

【慰謝料額】

【解説】

同一順位の相続人が複数いる場合、その人数で慰謝料額を均等に分割します。このケースでは、子ども全体で相続できる1,400万円を、子ども2人で均等に分割するため、それぞれが相続する金額は700万円となります。

事例被害者の死亡慰謝料とその分配方法

【慰謝料額】

【解説】

このケースでは、子どもがおらず両親も他界しているため、第3順位の相続人である兄弟姉妹に相続権が回ってきます。兄弟姉妹の相続分は、配偶者との関係では全体の4分の1となるため、その4分の1を兄と弟で均等に分割する(4分の1×2分の1=8分の1)ことになります。

死亡慰謝料は法定相続分に従い分配するのが原則ですが、お互いが納得できるのであれば、相続人同士の話し合いにより自由に分配方法を決定することも可能です。

相続財産をどのように分配するかについて話し合うことを「遺産分割協議」といいますが、この遺産分割協議をする場合、話し合いで合意した内容を必ず「遺産分割協議書」として残しておく必要があります。

この書面があることで、あとあと死亡慰謝料の分配方法で揉めることがなくなります。

もし、相続人同士の話し合いで交渉がまとまらない場合には、法定相続分通りに死亡慰謝料を分配するか、弁護士を間に挟んで、第三者の立場から協議をまとめてもらうと良いでしょう。

また、交通事故の場合にはあまりないケースですが、もし被害者が亡くなる前に遺言書を残していた場合には、その遺言書の内容通りに遺産を分割することも可能です。

同順位の相続人が複数いて、慰謝料請求の方針が合わない場合には、それぞれの相続人が個別に保険会社と交渉することも考えられます。

死亡慰謝料は、基本的に法定相続分に従って分配されることから、ほかの相続人の同意を得ることなく、相続人それぞれが示談交渉をおこなうことができます。

ただし、保険会社は相続争いに巻き込まれたくないと考えるため、特定の相続人とだけの示談には応じてくれないケースも多いです。この場合、相続人全員の同意がなければ示談できないことになります。

交渉に応じてくれない場合、訴訟を起こして法定相続分に基づく慰謝料額を請求することも考えられますが、相続人同士の争いを放置しておくと、泥沼化して解決までに時間がかかるおそれがあります。

相続人同士で交通事故の慰謝料請求について揉めた場合には、なるべく早めに専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

死亡慰謝料を含む損害賠償金は、基本的に相続税の対象になりません。この損害賠償金は、亡くなった被害者の権利を引き継いだというよりも、遺族自身が有している権利であると考えられているからです。

また、心身に加えられた損害について損害の賠償を受ける場合、その賠償金については非課税であると所得税法で定められているため、所得税の課税対象にもなりません。

ただし、被害者が亡くなる前に損害賠償金を受け取ることが決まっていたにもかかわらず、受け取らないうちに亡くなってしまった場合には、被害者の債権を相続したことになるため、例外的に相続の課税対象となります。

また、人身傷害保険や搭乗者傷害保険、自損事故保険などから支払われる保険金については、遺族の収入と同視されることから、相続税や所得税の課税対象になる可能性があります。

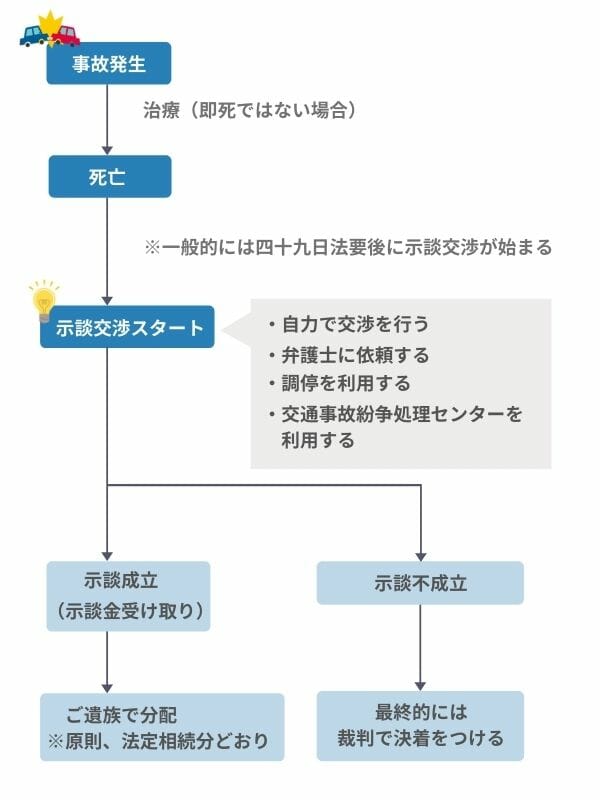

死亡事故発生から賠償金を受け取るまでの流れは、次のとおりです。

死亡事故の場合、葬儀が終わるまでは最終的な損害額が確定しないため、基本的には四十九日法要が過ぎた辺りから保険会社との示談交渉を始めます。

示談交渉にかかる期間はそれぞれのケースで異なりますが、死亡事故の場合、賠償額が高額になることから、示談交渉に時間がかかることも珍しくありません。

示談交渉が成立しておおよそ2週間程度経過すると、死亡慰謝料を含む示談金が振り込まれます。

相続放棄をした場合、遺族に対する固有の慰謝料は受け取れますが、被害者本人に対する死亡慰謝料は受け取れなくなります。

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、亡くなった方の財産の全てを放棄できる手続きです。

亡くなった方の負債が大きい場合には有効な手続きですが、死亡事故の場合、相続放棄をすることで、本来受け取れるはずの高額な賠償金の大半が請求できなくなってしまいます。

そのため、死亡事故で相続放棄を検討している場合には、請求できる賠償金以上の負債があるかどうかを慎重に判断する必要があるでしょう。

内縁の配偶者や離婚した配偶者は、法定相続人ではないため、死亡慰謝料を受け取ることはできません。

ただし、亡くなった被害者との関係で、遺族に対する慰謝料を請求できる「近親者」と同視できるような事情があれば、近親者固有の慰謝料が認められる場合があります。

なお、養子縁組をした父母については、法律上の親子関係が認められるため、「遺族に対する慰謝料」だけでなく「被害者本人に対する慰謝料」も請求できる可能性があります。

死亡事故で遺族が請求できる死亡慰謝料には、「被害者本人に対する慰謝料」と「遺族に対する慰謝料」の2種類があります。

遺族に対する慰謝料については、近親者と呼ばれる遺族が持つ固有の権利なので、相続の対象とはなりません。

一方で、被害者本人に対する慰謝料については、相続の対象となり、基本的には法定相続分に従って慰謝料を分配することになります。

遺産分割協議や遺言書による分配も可能ですが、相続人間での話し合いがまとまらないと、いつまで経っても賠償金を受け取ることができません。

死亡事故の場合には、専門家である弁護士に依頼してスムーズに賠償金を受け取ることをおすすめします。

おすすめ交通事故で弁護士基準の慰謝料相場は?計算方法や増額のポイントを紹介

おすすめ交通事故で弁護士基準の慰謝料相場は?計算方法や増額のポイントを紹介  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料相場と3つの基準について【慰謝料アップを狙う方法とは】

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料相場と3つの基準について【慰謝料アップを狙う方法とは】  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料とは?種類や基準、計算方法をわかりやすく解説

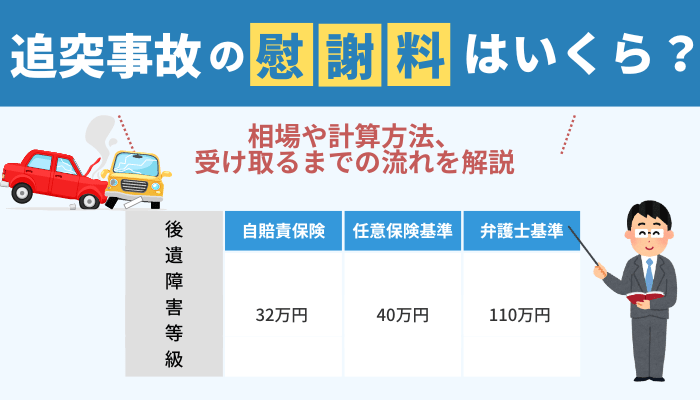

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料とは?種類や基準、計算方法をわかりやすく解説  慰謝料・示談金・賠償金追突事故の慰謝料はいくら?相場や計算方法、受け取るまでの流れを解説

慰謝料・示談金・賠償金追突事故の慰謝料はいくら?相場や計算方法、受け取るまでの流れを解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求?やり方やデメリットを解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求?やり方やデメリットを解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故で慰謝料はいくらもらった?相場や増額方法を実例から解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故で慰謝料はいくらもらった?相場や増額方法を実例から解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料と示談金はどう違う?相場や増額のコツを解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料と示談金はどう違う?相場や増額のコツを解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の治療費は誰が支払う?立て替える必要は?保険会社への請求方法

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の治療費は誰が支払う?立て替える必要は?保険会社への請求方法  慰謝料・示談金・賠償金後遺障害逸失利益とは?早見表や職業ごとの計算方法をわかりやすく解説

慰謝料・示談金・賠償金後遺障害逸失利益とは?早見表や職業ごとの計算方法をわかりやすく解説