最終更新日:2025/5/1

株式会社の最低資本金はいくら?会社設立でやりがちなNG例をわかりやすく解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

株式会社を設立する際、資本金が必要です。

資本金は、いくら準備すればよいのでしょうか。

結論からいうと現在、株式会社は資本金1円からでも設立が可能です。

しかし、資本金の額が少なすぎると、資金繰りや会社の信用度に影響があります。

この記事では、資本金が低い場合のリスクや会社設立時にやりがちなNG例を解説します。

これから会社設立を考えている人は、ぜひ参考にしてください。

目次

資本金とは

資本金とは、出資者から支払われたお金を指し、株主が会社に出資した金額のことです。

資本金は、会社の社会的信用を示しており、体力のある会社は経営が安定しているといえます。

資本金は「事業の元手」になる

会社の資本金は、ビジネスを行うための元手となるお金です。

事業をスタートした後は、会社の設立費用や運転資金としていつでも引き出して自由に使えます。

また資本金は、第三者から出資を募って調達することが可能です。設立時は、創業者が自分で貯めてきたお金を資本金として用意するケースが多いです。

最低1円の資本金から株式会社の設立ができるまでの背景

2006年に施行された新会社法で、「資本金1円」で株式会社の設立が可能になりました。

会社設立のハードルが低くなり、新しいビジネスを始めやすい環境になったといえます。

現在のように、資本金1円で株式会社の設立ができるようになった背景を紹介します。

有限会社300万円、株式会社1,000万円の時代があった

最低資本金規制は1990年に導入され、株式会社は資本金1,000万円、有限会社は資本金300万円に引き上げられました。

1980年代後半はバブル期で、日本の企業活動が活発でした。

反面、不正経理など会社の不祥事が明るみになった時代でもあります。

具体的には、イトマン事件(1990年)やリクルート事件(1988年)などがあげられます。

会社が十分な資金を持たずに事業を行うと、倒産のリスクが高まり取引先や金融機関も損害を受けることが懸念され、社会問題となりました。

このような背景から、1990年の商法改正により最低資本金制度が導入されました。

新事業創出促進法で最低1円から会社設立が可能に

1999年に新事業創出促進法が制定され、資本金1円から会社設立が可能になりました。

1990年代にはバブルが崩壊し、日本経済は長期にわたる不況に入ります。

政府は、経済を活性化するため新しい分野での起業支援を重視するようになりました。

株式会社1,000万円、有限会社300万円の資本金制度が、起業のハードルになると認識されたのです。

ただし条件があり、会社設立後5年以内に株式会社は1,000万円まで、有限会社は300万円まで資本金を増額する必要がありました。

この頃サイバーエージェントやDeNAが創業され、IT分野で多くの若い起業家が誕生しています。

最低資本金制度が撤廃された

2006年に施行された新会社法により、資本金1円で株式会社の設立が可能になりました。

設立後5年以内に資本金を増額する条件もなくなり、最低資本金規制が撤廃されました。

とはいえ、1円の資本金でビジネスを続けるのは現実的には困難です。

次に、資本金が低い場合のリスクを具体的に解説します。

資本金が低い場合にはリスクがある

新会社法により、資本金1円でも株式会社の設立が可能になりました。

しかし、あまり低い金額を資本金に設定することにはさまざまなリスクがあります。

- 運転資金が足りなくなる

- 社会的な信用力に影響がある

- 銀行の口座開設がスムーズに進まない

順に解説します。

運転資金が足りなくなる

事業を始めてしばらくは、売上が安定せず利益を残しにくい期間です。

経費の支払いで、売上が上がる前に資金が足りなくなる可能性があります。

その際、経営者個人がお金を持ち出して会社の資金繰りに対応します。

これを「役員借入金」といいます。

役員借入金は、返済期限がなく無利息でも問題はありません。

しかし経営者個人から借りたお金でも、会社から見るとお金を借りたことになります。

自己資本比率が下がるため、金融機関からの評価が不利になる可能性があります。

社会的な信用力に影響がある

資本金は、会社の信頼や安定を示す指標の1つです。

特に創業から間もない企業にとって、資本金の額は社会的な信用に影響があります。

金融機関から希望する額の融資を受けにくい

金融機関から融資を受ける際、資本金は評価基準の1つになります。

資本金が少ないと、事業の計画性や返済能力が低いとみなされ、希望する融資を受けられないリスクがあります。

また、資金の調達で、日本政策金融公庫の創業融資を検討する場合があります。

日本政策金融公庫が行う「新規開業・スタートアップ支援資金」には、資本金に関する条件が定められていません。

ですから、資本金が少なくても申込みは可能です。

ただ創業融資では、自己資金が重視されています。

自己資金とは、今までに創業者が地道に貯めてきたお金です。

自己資金が少ないと、返済能力や事業の計画性が不十分であるとみなされ、金融機関からの信用度が低くなるリスクがあるでしょう。

人材の採用が難しくなる

資本金は、企業選びの判断基準の1つとなります。

求職者の多くは、企業の安定性や成長性を重視する傾向があります。

資本金が少ないと、「この会社は大丈夫だろうか?」という不安から、求職者の応募が集まりにくく、採用が困難になります。

また会社は、資金面の制約から採用活動に十分なコストをかけにくくなります。

創業当初は、運転資金の確保が最優先になります。求人媒体への掲載費用や選考に十分な投資ができず、優秀な人材の採用に苦戦する可能性があります。

応募者が十分に集まらず採用までに時間がかかるリスクがあるでしょう。

取引先からの印象に直結する

資本金は、取引先が会社の信用力を判断する上で重要な材料となります。

資本金とは、事業の元手となるお金です。

初めて取引を始める際、多くの会社では過去の実績や財務状況を確認し、信頼できる取引先であるかを見極めます。

会社の資本金は、法務局の登記情報から誰でも調べることが可能です。

資本金の額が低いと、取引を見送られたり、支払条件を厳しく設定されたり不利な条件を提示されるリスクがあります。

銀行の口座開設がスムーズに進まない

資本金の額が1円など極端に少ないと、法人口座の開設ができないことがあります。

近年、マネーロンダリングや特殊詐欺への対策が強化されています。法人口座の開設では、金融機関の審査が厳しくなっています。

資本金の額が極端に低いと、「形式上だけで実態のない会社ではないか?」「本当に事業を行う意思があるのか?」と疑いを持たれる可能性があるためです。

法人口座があると、取引先からの社会的信用が高まります。また個人の財産と分けて管理ができるため、資金の流れも把握しやすくなります。

法人口座の審査は一定の信用力が求められ、犯罪対策のため審査が厳しくなっているので注意が必要です。

ここまで、資本金が少ない場合の3つのリスクを紹介しました。

実際の現場では、リスクを避けようと安易な方法を選んでしまうケースが少なくありません。

次に、資本金が少ない場合にやりがちなNG例や生じる問題点を見ていきましょう。

資本金が少ない場合にやりがちなNG例

資本金が少ないことによるリスクを避けるため、法的に問題になる手段を取ってしまうケースがあります。

資本金の体裁だけを整えればよいと考えるのはとても危険です。

ここでは、実際にやりがちな2つのNG例を取り上げます。

- 見せ金で形式的に資本金を準備する

- 借入金を資本金にする

順に解説します。

見せ金で形式的に資本金を準備する

見せ金とは、自己資金が十分でない場合に、あたかも資本金が多くあるかのように見せかける行為です。

資本金の通帳残高を一時的に整える

具体的には、会社設立時に提出する通帳のコピーや書類を整える目的で、一時的に誰かからお金を借りて口座に入金します。

そして、会社の設立手続きが完了したら、すぐに借りたお金を引き出して相手に返済します。

こうした手口が見せ金にあたります。

見た目には資本金がありますが、実態は伴っていません。

払い込んだお金をすぐに返済のために引き出すので、会社に本来あるはずの財産が残らないからです。

見せ金は違法である

見せ金は、会社法で禁止されています(会社法第52条の2)。

本当はお金を出していないのに、出資したように見せかけた「出資の仮装」にあたります。

見せ金が発覚すると、払込みを装った発起人はその全額を会社に支払わなければなりません。また全額を支払うまで、株主としての権利を行使できません。

見せ金は、資本金があるように仮装しただけで、事業に使えるお金は増えていないことを理解しておきましょう。

借入金を資本金にする

自己資金が足りない際、親や知人からお金を借りて資本金とする場合も注意が必要です。

結論からいうと、借入金を資本金にはできません。

親や知人から資金を借りる

起業時に、親や知人から資金援助を受けるケースはよくあります。

資金援助を受ける際、「借入」と「贈与」を明確に区別しておく必要があります。

借入は、お金を借りることです。一方、贈与により援助を受ける場合、お金をもらうことになります。

借入を受ける場合は借用書を作成する

親や知人から資金を借りて援助を受けるときは、必ず借用書を作成しましょう。

贈与との違いを明らかにできます。

たとえ親しい間柄でも、借用書で決めた通りに返済期日や返済額を守る必要があります。

親族だからといって定期的な返済がない場合、贈与とみなされる可能性があるからです。

借入を返済する際は、振込みなどで記録を残すとよいでしょう。

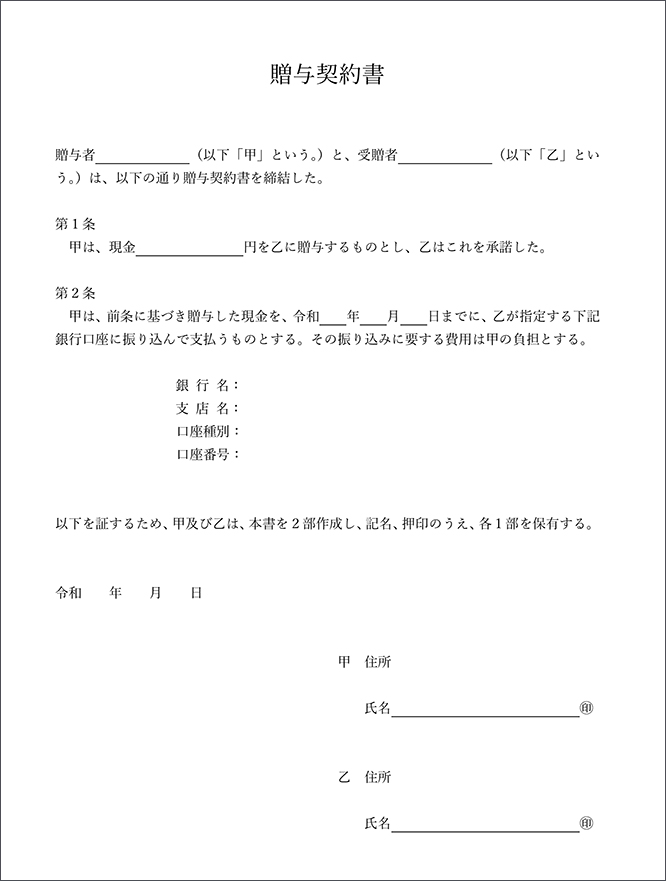

贈与を受ける場合は贈与税に注意

親や知人から資金の贈与を受けるときは、贈与税に注意が必要です。

贈与税は、年間110万円を超える贈与を受けると課税されます。

贈与を受ける際は、口約束でなく贈与契約書を作成しておきましょう。

<贈与契約書の例>

また贈与を受けたお金は、創業融資を申し込む際、自己資金として認められます。

借入と異なり、返済義務のないお金だからです。

贈与契約書や贈与税の納税証明書などの提出を求められるため、準備しておきましょう。

返済義務があるお金は資本金と認められない

会社法上、借入金を会社設立の資本金とするのは違法です(会社法第52条の2)。

金融機関からの借入金も、家族や友人からの借入金のいずれも資本金にはできません。

資本金とは、株主が会社に出資した金額のことです。借入金は、将来返済する義務があるお金です。

返済義務があるお金を、資本金にはできません。

参考:よくある質問 創業をお考えの方|日本政策金融公庫

Q3 法人設立のための資本金の払い込みにあてる資金の融資は受けられますか。

ここまで、資本金が少ない場合に避けるべきNG例を見てきました。

では、資本金が少なくても健全に起業をスタートするにはどうすればよいでしょうか。

少額な資本金でも成功できる工夫やポイントを紹介します。

少額な資本金でも成功できる工夫

資本金1円から株式会社の設立が可能になり、起業における資金面のハードルが低くなりました。

会社設立に費やす労力が少なくなり、新しいビジネスに挑戦しやすい環境になっています。

資本金が少ない場合はいくつかリスクはありますが、工夫次第で事業を成功させることは十分可能です。

ここでは、少額な資本金でも成功できる3つの工夫を紹介します。

- 必要な運転資金を逆算し事業計画を見直す

- 創業融資を活用する

- あとから資本金の額を増やす

必要な運転資金を逆算し事業計画を見直す

まず、会社設立に必要な費用や必要な運転資金を計算してみましょう。

運転資金は、毎月固定でかかる3~6カ月分の費用が目安となります。

必要な資金が明確になると、今の資本金の額が十分であるかわかります。

資本金が足りないときは、初期費用や固定費を抑えるなど事業計画の見直しを行いましょう。

なお、事業計画書は起業時に必ずしも作成義務があるわけではありません。

事業計画書を作成すると、事業の方向性や問題点が明確となり収支の見通しが可能になります。

また、日本政策金融公庫の創業融資を検討する際は、事業計画書の提出が求められるため事前に準備しておくことが重要です。

創業融資を活用する

日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」は、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方が利用できる制度です。

会社設立と同時に申込みが可能で、創業時の資金不足をカバーする方法の1つです。

新規開業・スタートアップ支援資金は自己資金がなくても申込み可能

新規開業・スタートアップ支援資金では、自己資金の要件が撤廃されています。

自己資金がなくても申込みは可能です。

しかし審査では、「どれだけ計画的に準備してきたか」が重視されるため、自己資金の有無や金額は重要な判断材料となります。

実際、日本政策金融公庫総合研究所の「新規開業実態調査」のデータによると、創業資金調達総額に占める自己資金の割合は24%となっています。

自己資金は多いほど、審査が有利に働くことは理解しておきましょう。

参考:創業時支援 創業計画Q&A|日本政策金融公庫

Q4 自己資金はどれくらいあればよいですか?

あとから資本金の額を増やす

少額な資本金で事業を始め、事業が軌道に乗ったあとに資本金の額を変更することができます。

資本金を増やすことを「増資」といいます。

会社が新たに株式を発行し、出資を受けて資金調達を行います。

増資にはコストがかかる

資本金として受け取ったお金は、返済義務がありません。

また手元の資金が増えるため、設備投資や新規事業に活用できます。

増資して資本金の額が大きくなると、対外的な信用力も高まるでしょう。

ただし、増資の手続きには費用がかかります。

法務局で登記事項を変更するには、登録免許税を支払う必要があります。

| 法人の種類 | 増資にかかる登記免許税の税額 |

|---|---|

| 株式会社 | 資本金×7/1,000 ※3万円に満たないときは3万円 |

また、資本金が1,000万円を超えると消費税の免税メリットが受けられなくなるなど、税金の負担が増えることもあるため注意が必要です。

最低1円の資本金で株式会社設立は可能、ただしリスクもある

現在、株式会社は資本金1円からでも設立できます。

しかし、資本金の額が少なすぎると資金繰りや会社の信用度に影響があります。

資本金が少ないリスクを避けるため、見せ金などで資本金の体裁だけを整える行為はとても危険です。

会社設立時には、必要な運転資金を把握した上で、地道に資金を準備しましょう。