最終更新日:2025/8/28

株式会社設立の必要書類を画像付きで解説!法人登記に必要な事前準備とは?

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

- 株式会社設立の必要書類は12種類

- 定款認証と法人登記それぞれの必要書類

- 会社設立の必要書類の作成・取得にかかる費用

- 紙の書類とオンラインの書類のメリット・デメリット

会社設立の必要書類は、定款や印鑑証明書、設立登記申請書などの12種類になるのが一般的です(代理人に手続きを頼まない場合、委任状が不要で11種類となります)。これらの書類に加えて、株主や役員になる人の実印や法人印(会社の印鑑)も必要になります。

- 定款

- 印鑑証明書

- 実質的支配者となるべき者の申告書・身分証のコピー

- 設立登記申請書

- 収入印紙貼付台紙

- 払込証明書

- 発起人決定書

- 就任承諾書

- 印鑑届書

- 印鑑カード交付申請書

- 登記すべき事項

- 委任状 ※代理人が手続きする場合

一覧で見てみると簡単に準備できそうですが、たとえば「定款の作成には専門知識が必要なこと」「設立時の人数によって印鑑証明書や就任承諾書の枚数が変わること」など、会社設立の必要書類には一筋縄ではいかないポイントも多くあります。

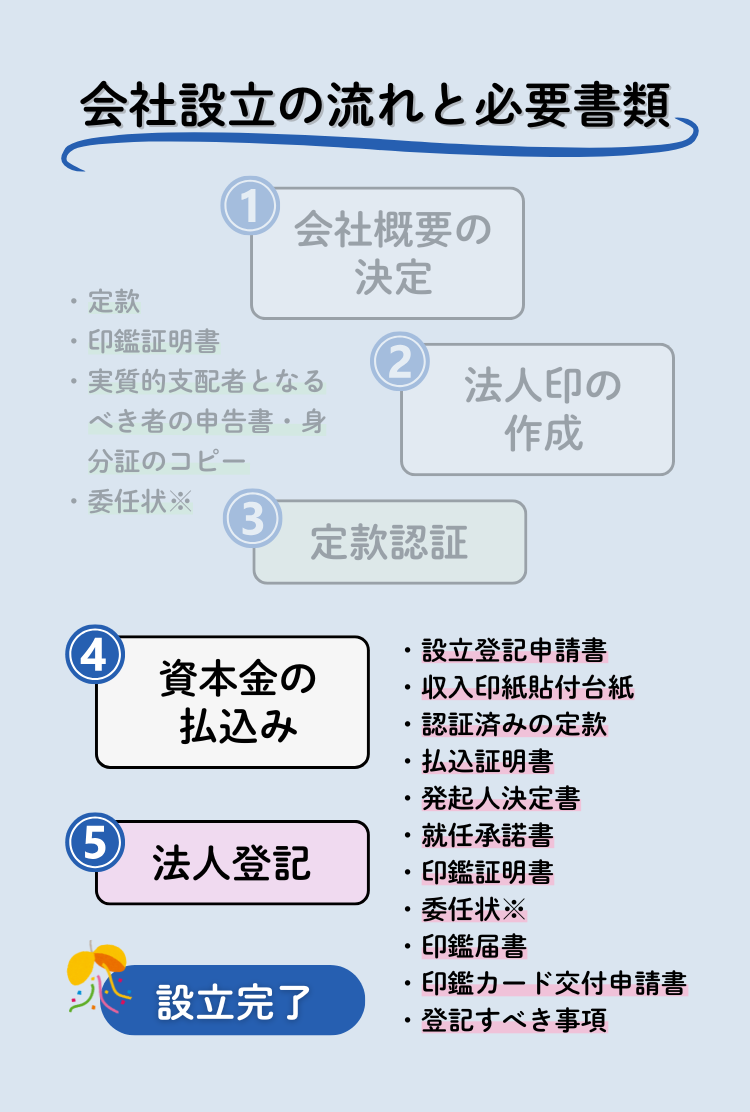

また、上記の書類はすべて同時に提出するわけではなく、会社設立の流れに沿って準備することが必要です。設立手続きの大きな山場は「定款認証」と「法人登記」で、手続きをスムーズに完了させるには、どのタイミングでどの書類を提出するのかを正しく把握しておかなければなりません。

会社設立の必要書類には、発行の際に手数料がかかるものもあります。ただ、すべて合わせても数千円程度で、自分で用意するハードルはそこまで高くありません。もちろん、書類の準備や設立手続きは、司法書士などに代行を頼むことも可能です。手続きを丸投げする場合だと追加で10万円ほどの費用がかかりますが、そのぶん準備の手間は激減します。

会社設立を円滑に行うには、必要書類をひと通り把握しておくことが非常に重要です。印鑑証明書と住民票を間違えてしまったり、期限切れの証明書を提出してしまったり、書類の準備でつまずくケースは代行を頼む場合でもよくあります。この記事で解説する必要書類のポイントを押さえて、無駄のない会社設立を実現しましょう。

目次

【全12種類】株式会社設立の必要書類一覧

まずは、株式会社の設立に必要な書類をざっくり一覧でご提示します。下表は、全12種類の必要書類とその概要、取得方法、提出先をまとめたものです。あらかじめ大枠を確認したうえで、以降の設立手続きの話や各書類の詳細の話に進んでください。

| 必要書類 | 概要 | 作り方 取得方法 |

提出先 |

|---|---|---|---|

| 定款 | 商号(会社名)や事業目的など、会社の根本規則をまとめた書類。定款認証でも法人登記でも提出が必要 | 日本公証人連合会「定款等記載例」などを参考に作成。収入印紙代4万円がかかる(電子定款の場合は0円) | 公証役場 & 法務局 |

| 印鑑証明書(印鑑登録証明書) | 押された印鑑が実印であることを証明する書類。有効期限は発行から3カ月以内。定款認証では発起人全員分の提出が必要。法人登記では取締役会の有無により提出すべき者が変わる | 住民登録地の役所やコンビニ交付サービスで取得。1通あたり300円ほど(地域によって異なる) | |

| 実質的支配者となるべき者の申告書・身分証のコピー | 経営を実質的に支配できる人が暴力団などの反社会的組織と無関係であることを申告する書類。写真付き身分証明書のコピーとあわせて定款認証の際に提出が必要 | 日本公証人連合会「定款認証」にあるフォーマットを利用して作成 | 公証役場 |

| 株式会社設立登記申請書 | 商号や本店所在地、資本金の額などを記入する申請書。法人登記の際に提出が必要 | 法務局「商業・法人登記の申請書様式」からテンプレートをダウンロードして作成。収入印紙貼付台紙には最低15万円分の収入印紙を貼る | 法務局 |

| 収入印紙貼付台紙 | 登録免許税を納めるときに使用する台紙。登録免許税は収入印紙で納付するため、税額に応じた収入印紙を貼り付ける台紙が必要になる | ||

| 発起人決定書(発起人の同意書) | 本店所在地や設立時役員、資本金の額などに対する発起人の同意を証明する書類。定款に記載がある場合は不要 | ||

| 就任承諾書 | 代表取締役や取締役、監査役などに就任したことへの承諾を証明する書類 | ||

| 払込証明書(払込みを証する書面) | 出資金の全額が所定の口座に払い込まれていることを証明する書類。通帳のコピーを添付する必要がある | ||

| 登記すべき事項(登記すべき事項を記録した別紙または電磁的記録媒体) | 商号や本店、公告の方法などの「登記すべき事項」をまとめた資料。書面のほかCD-Rなどの電磁的記録媒体でも提出できる | ||

| 印鑑届書 | 会社の実印となる印鑑を法務局に登録するための書類。必須の書類ではないが、一般的には法人登記の際に登記申請書類とあわせて提出する | 法務局「印鑑証明書等の交付請求書の様式」からテンプレートをダウンロードして作成。もちろん事前に会社の印鑑を作成する必要があり、印鑑作成費の相場は1万円前後 | |

| 印鑑カード交付申請書 | 印鑑カードを発行するための必要書類。交付された印鑑カードは、会社実印の印鑑証明書を取得するときに提示する | ||

| 委任状 | 代理人が手続きをする場合に必要な書類 | 定款認証の委任状は日本公証人連合会「委任状の記載例」から、法人登記の委任状は法務局「商業・法人登記の申請書様式」からテンプレートをダウンロードして作成 | 定款認証の委任状は公証役場、法人登記の委任状は法務局 |

株式会社を立ち上げる大まかな流れは5ステップ

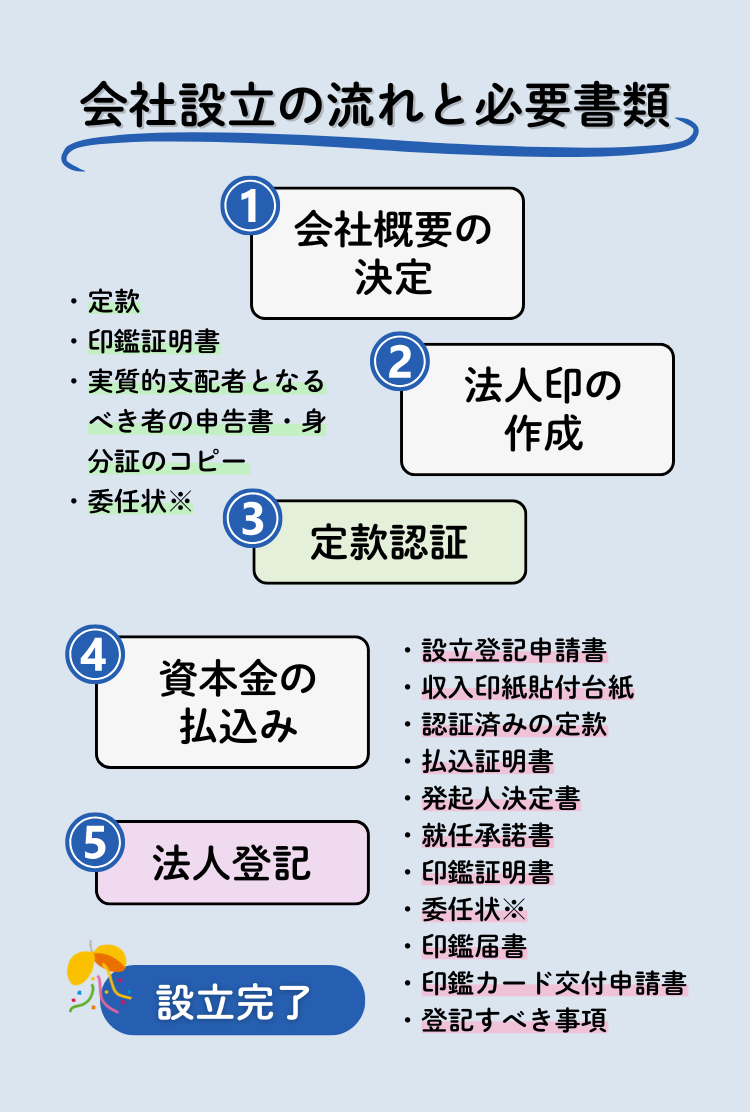

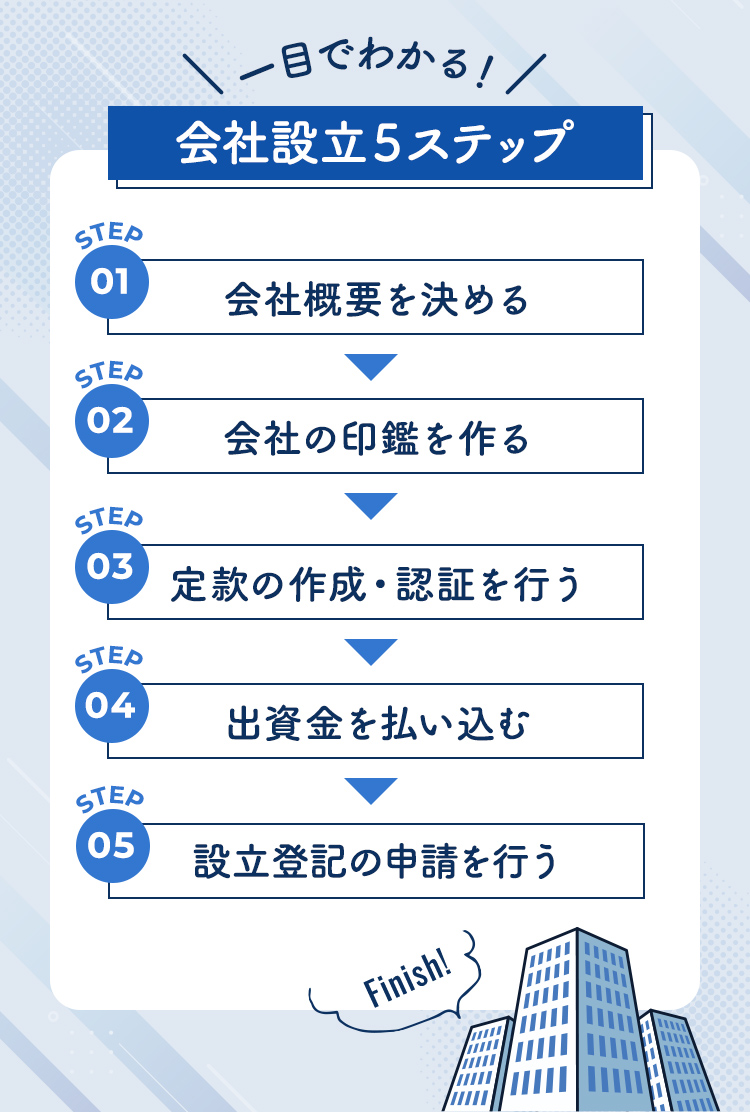

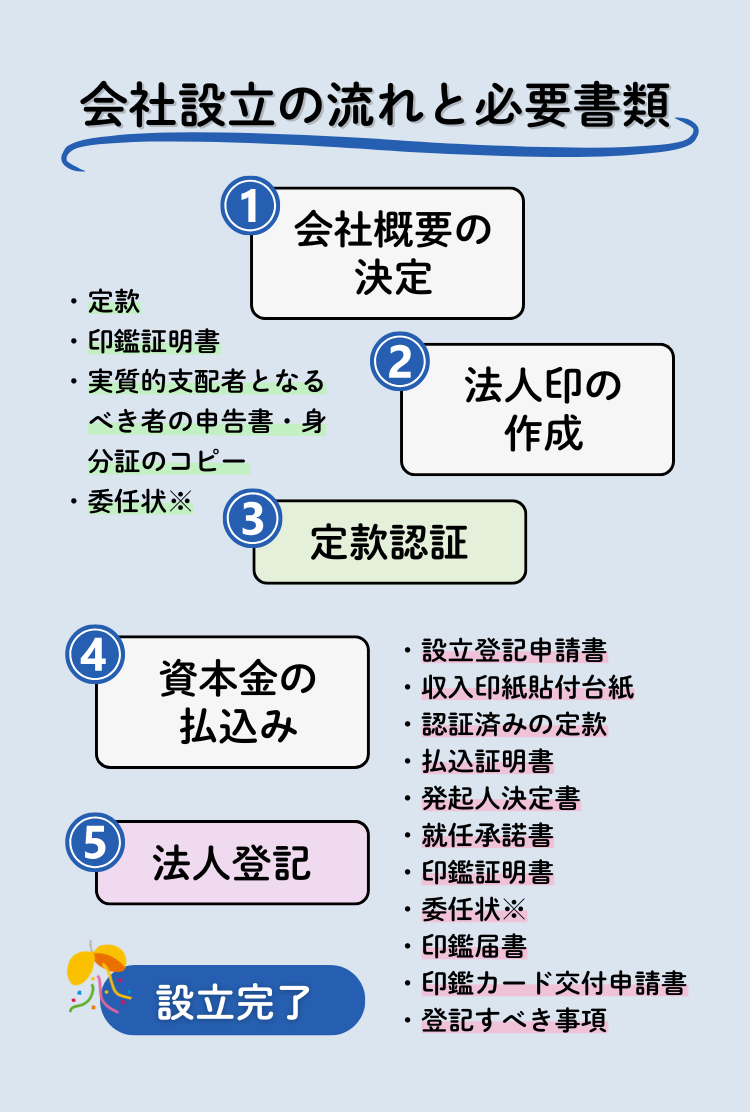

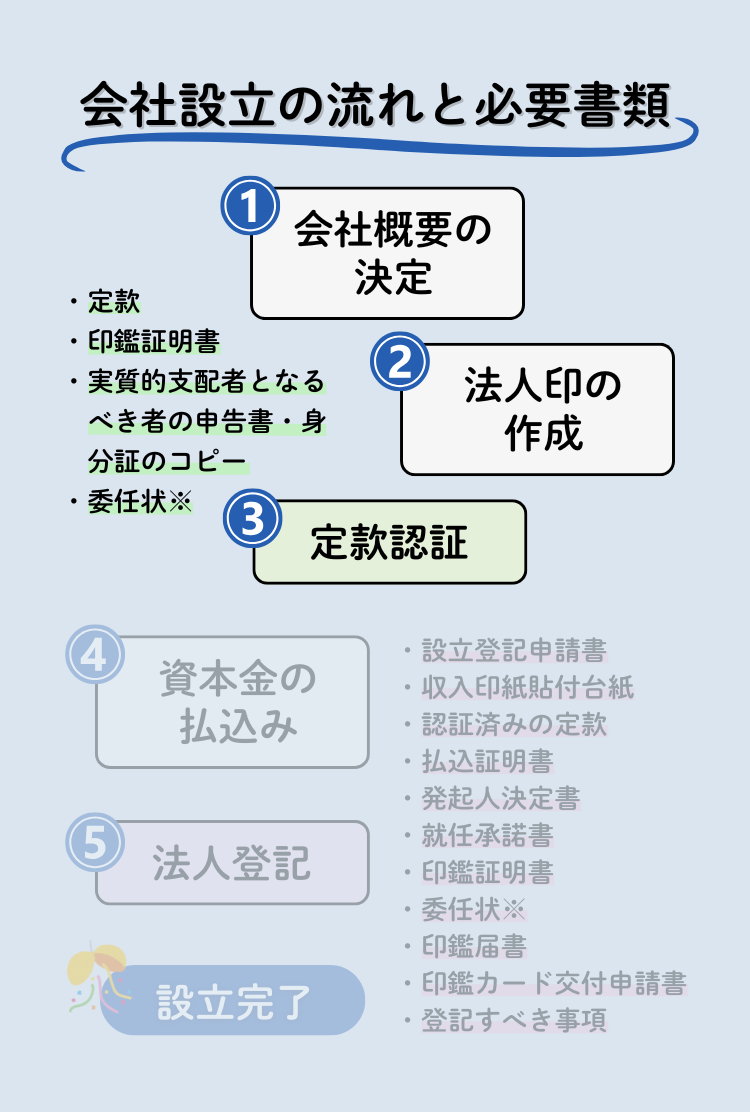

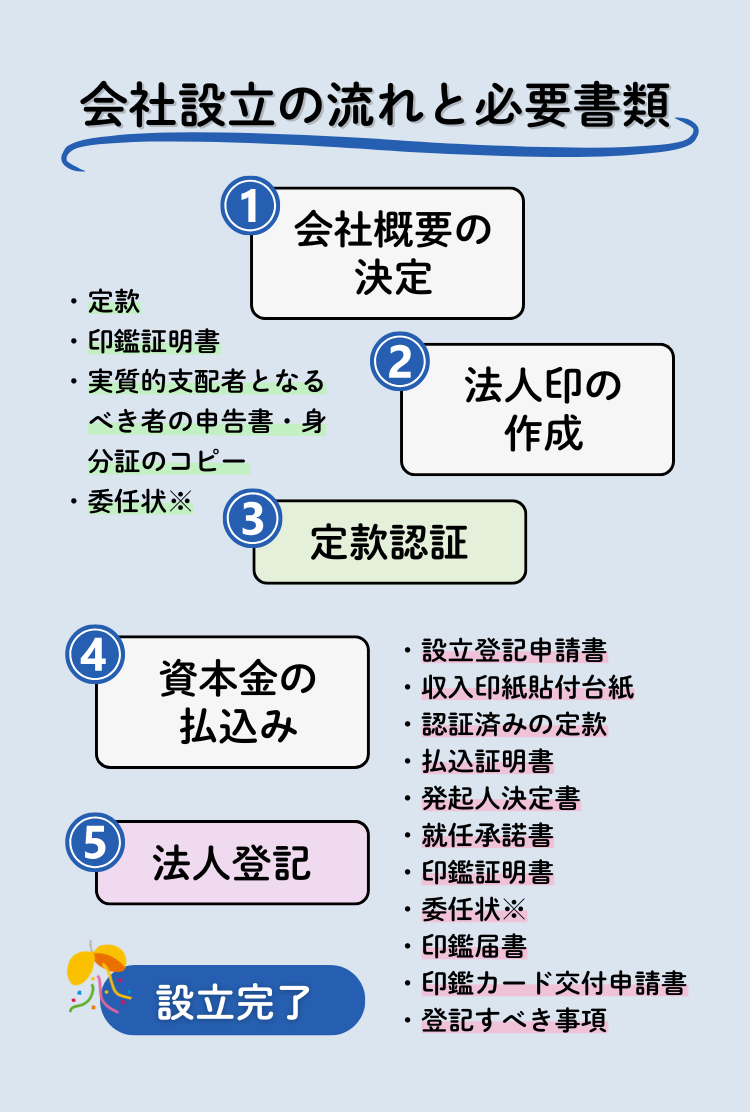

株式会社を設立する流れは、下図の5ステップに分けられます。会社設立で必要なものは書類だけでなく、ステップ2の「会社の印鑑」も重要です。印鑑(法人印)作成の費用相場は1万円前後で、専門の業者に依頼します。「3.定款の作成・認証」と「5.設立登記(法人登記)の申請」は、どちらも公的機関とやり取りをする会社設立の大きな山場です。

定款認証とは、公証人という法律のエキスパートに定款の正当性を認めてもらう手続きのことです。定款認証は公証役場という役所で行われます。一方、法人登記とは、会社の基本情報を法務局に登録する手続きのことで、この登記により会社設立が完了します。各ステップの必要書類は下図のとおりです。以下では、それぞれの必要書類を詳しく解説します。

定款認証の必要書類は公証役場に提出

会社名や事業目的などの会社概要を決めて法人印を作ったら、定款の作成・認証を行います。定款認証の必要書類は、次の4点です。

- 定款

- 印鑑証明書

- 実質的支配者となるべき者の申告書・身分証のコピー

- 委任状 ※代理人が手続きする場合

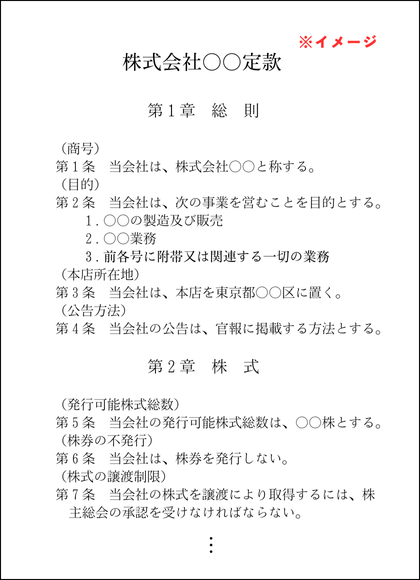

定款

定款(ていかん)とは、会社名や事業目的、取締役の任期など、会社の根本規則をまとめた書類のことです。定款には、記入しないと定款自体が無効になる「絶対的記載事項」や、書かなければ効力を持たない「相対的記載事項」、その他の「任意的記載事項」を記載します。下表は、定款の記載事項の一例です。

| 絶対的記載事項 | 相対的記載事項 | 任意的記載事項 |

|---|---|---|

| ・商号(会社名) ・事業目的 ・本店所在地 ・設立時の出資額またはその最低額 ・発起人の氏名と住所 |

・株式の譲渡制限 ・現物出資する財産 ・株主名簿管理人 ・取締役の任期 ・取締役会の設置 など |

・事業年度 ・公告の方法 ・株券の再発行 ・定時株主総会の招集時期 ・取締役の員数 など |

定款は、日本公証人連合会の「定款等記載例」や弊社の定款自動作成システムなどを活用すれば自分で作ることができます。作成する定款は3部です。1部は公証役場への提出用で、2部は「認証済みの定款」として会社保存用(原本)と法人登記用(謄本)になります。

公証役場に提出する定款には4万円分の収入印紙(税金や手数料などの徴収のために政府が発行する切手のような紙片)を貼らなければなりません。よって定款の作成費用は4万円ということができます。ただ、最近では電子定款(PDF化したデータとしての定款)の作成を選ぶ人も増えており、この場合だと収入印紙代4万円は不要です。

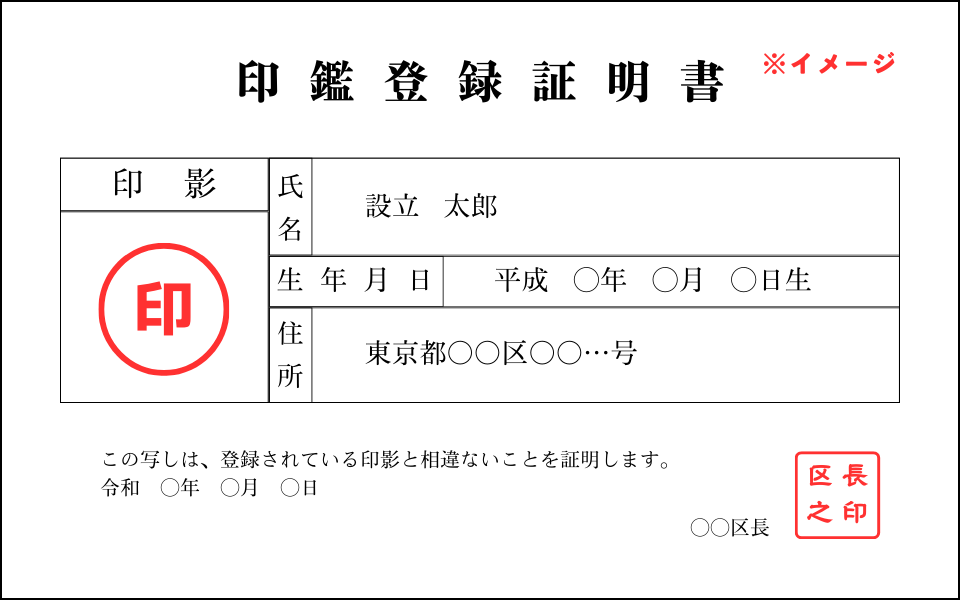

印鑑証明書

印鑑証明書とは、記載された印影の印鑑が市町村役場に登録した実印であることを証明する書類です。「印鑑登録証明書」とも呼ばれます。定款認証の前に「法人印の作成」というステップがありましたが、ここでいう「印鑑証明書」は個人実印の印鑑証明書です。

定款認証では、発起人の印鑑証明書が必要になります。発起人とは、会社設立の企画や手続きを中心となって行う人のことです。発起人が複数名いる場合は、全員分の印鑑証明書を用意する必要があります。

印鑑証明書は、印鑑登録を行なった役所の窓口で取得できます。マイナンバーカードを持っていれば「コンビニ交付」というサービスで発行することも可能です。発行には手数料がかかり、その額は地域によって異なります。基本的に1通300円ほどで、コンビニ交付のほうが安いです。

参考:コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 | ホーム

注意点として、印鑑証明書には「発行から3カ月以内」という有効期限があります。また、特に若い人に多いのが、印鑑証明書と間違えて住民票を持参するケースです。会社設立で必要なのは「発行から3カ月以内」の「印鑑証明書」であることには注意しましょう。

実質的支配者となるべき者の申告書・身分証のコピー

実質的支配者となるべき者の申告書とは、経営を実質的に支配できる人が暴力団などの反社会的組織と無関係であることを申告する書類です。この「経営を実質的に支配できる人」は、主に株式の保有割合で決定されます。たとえば設立する会社の50%を超える株式を持つ個人は、実質的支配者の代表例です。

定款認証の手続きには、あらかじめ定款の原案を公証人に送って確認してもらうプロセスがあります。実質的支配者となるべき者の申告書は、その事前確認のタイミングで提出するものです。申告書には、実質的支配者の写真付き身分証明書のコピーを添付する必要があります。書類作成の際には、日本公証人連合会が提供しているフォーマットを利用しましょう。

委任状※代理人が手続きする場合

発起人が複数名いる場合は、全員で定款認証にのぞむのが原則です。とはいえ、全員の予定を合わせて認証手続きを受けるのが難しいこともあるでしょう。そのような場合に必要な書類が、代表者1人を代理人と定める委任状です。委任状についても、日本公証人連合会が記載例を公開しています。

もちろん、発起人1名にすべての発起人を代表してもらう場合だけでなく、行政書士や司法書士に認証手続きを代行してもらう場合にも委任状が必要です。委任状には、委任する相手や発起人の住所、氏名などを記入し、押印します。認証手続きを代理人に委任する場合でも、発起人全員分の印鑑証明書の取得はマストです。

法人登記の必要書類は法務局に提出

定款の作成を終えたら、発起人の口座に出資金(資本金)を払い込みます。払込みが完了したら、いよいよ最終ステップの法人登記です。法人登記の必要書類は次のとおりで、定款認証の場合よりも格段に多くなります。以下、それぞれの書類について詳しく見ていきましょう。

- 株式会社設立登記申請書

- 収入印紙貼付台紙

- 認証済みの定款

- 払込証明書(払込みを証する書面)

- 発起人決定書(発起人の同意書)

- 就任承諾書

- 印鑑証明書

- 委任状 ※代理人が手続きする場合

- 印鑑届書

- 印鑑カード交付申請書

- 登記すべき事項を記録した別紙または電磁的記録媒体

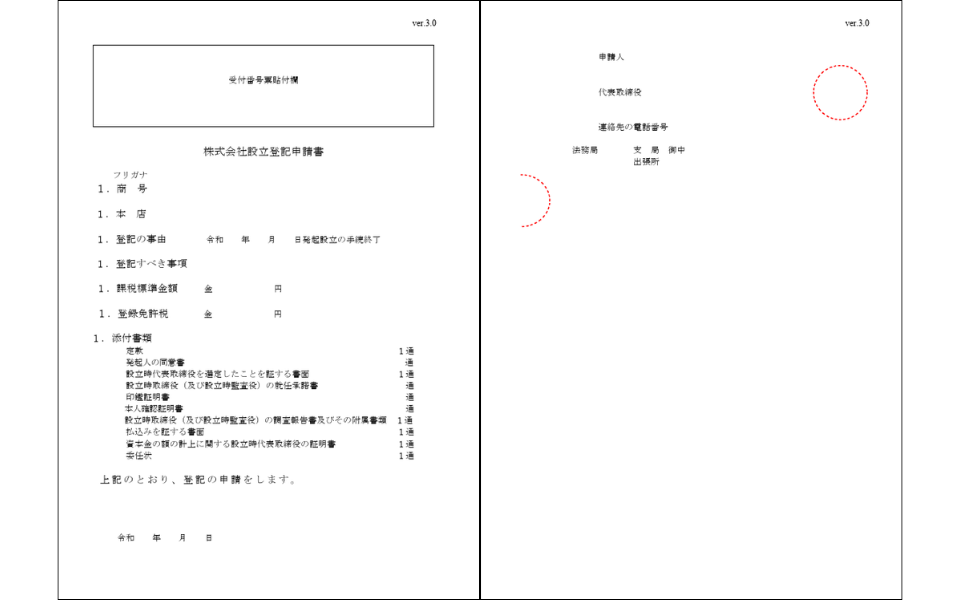

株式会社設立登記申請書

株式会社設立登記申請書(以下、登記申請書)には、商号や資本金の額、添付書類の一覧などをまとめます。終盤には代表取締役の住所や氏名を記載し、法人印の押印も必要です。一連の添付書類とあわせて綴じる際には、後述する収入印紙貼付台紙を含めて、ページの継ぎ目にも法人印を押します(契印)。

登記申請書の書き方については、法務局が公開している記載例などを参考にするのが王道です。法務局のWebサイトでは「取締役会を設置する/しない」と「発起設立/募集設立」をかけ合わせた4パターンの申請書様式が用意されています。募集設立という設立方法はほとんど選ばれないため、発起設立の2種類から自身に合うものを参照して作成しましょう。

収入印紙貼付台紙

収入印紙貼付台紙は、登録免許税を納めるときに使用する台紙です。登録免許税は、会社情報の登録料のようなもので、株式会社の場合だと最低15万円を支払います。登録免許税の納付は収入印紙で行うため、事前に購入した印紙を貼り付けるための用紙が必要になるわけです。

収入印紙は、台紙を用意せずに登記申請書の余白に貼ることもできます。ただ、万が一登記申請をやり直すことになったら貼り直しが困難なため、台紙を1ページ分作成しておくほうが安心でしょう。登記申請書類としては2番目の登場ですが、収入印紙を貼って完成させるのは最後の仕上げにとっておくのがおすすめです。

認証済みの定款

登記申請では「認証済みの定款」を添付します。添付する定款は1部です。定款認証が無事に終わると、認証がなされた旨や公証人の氏名などが付記された定款が2部返却されます。そのうち1部を、登記申請書の添付書類として法務局に提出するイメージです。

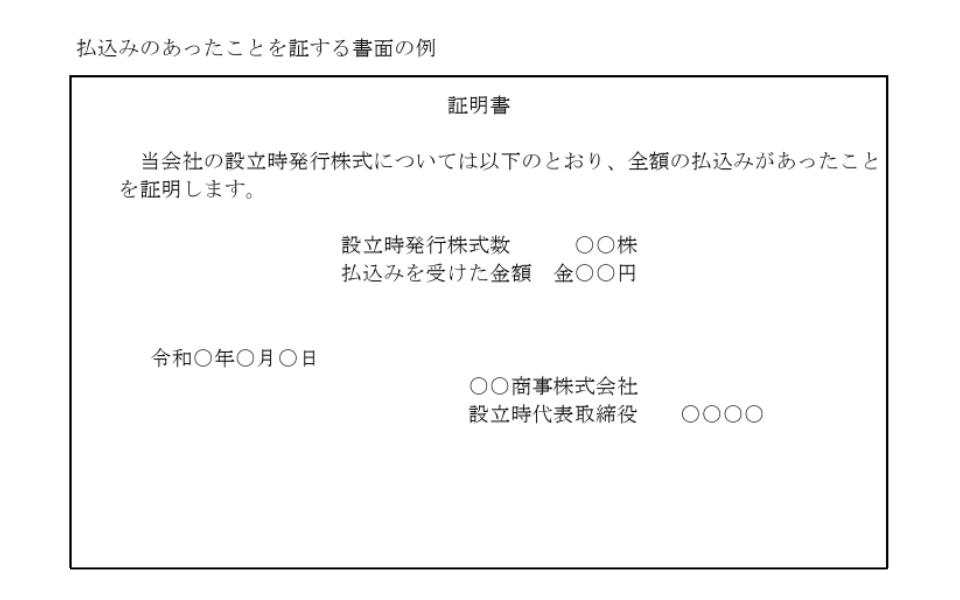

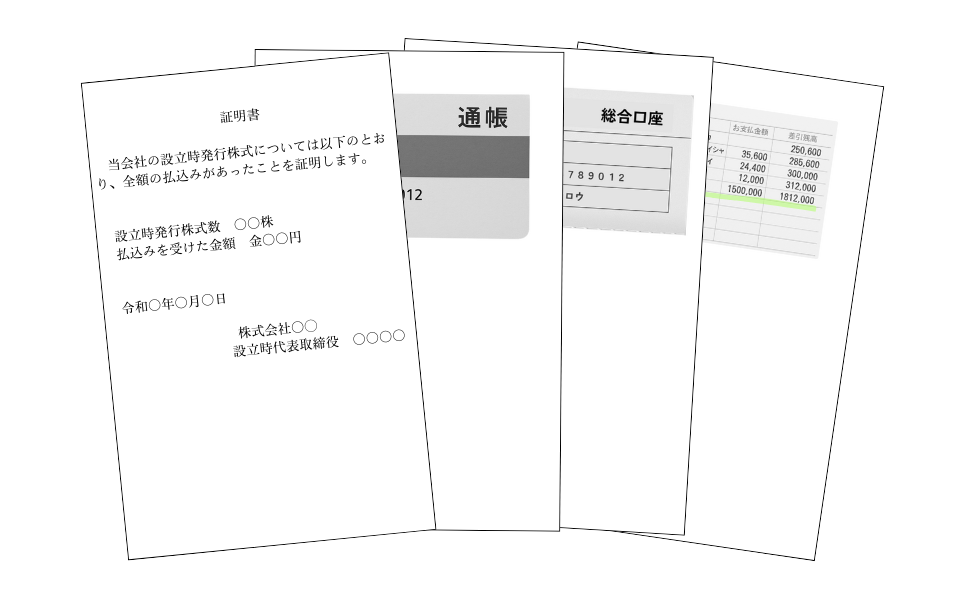

払込証明書(払込みを証する書面)

払込証明書は、出資金(資本金)の全額が所定の銀行口座に払い込まれたことを証明する書類です。登記申請の段階では法人口座は作れないため、出資金は発起人の個人口座に払い込む必要があります。作成にあたっては法務局の申請書様式をご活用ください。

また、払込証明書には通帳のコピーを添付する必要があります。紙の通帳であれば、通帳の表紙、表紙の裏面(銀行名や口座番号などの記載面)、払込みが確認できる振込明細のページを添付します(下図参照)。ネットバンクの場合でも、これら必要な情報がわかる部分のスクリーンショットをコピーすれば問題ありません。

なお、現物出資(自動車やPCなど、現金以外の“物”による出資)がある場合、払込証明書に加えて「調査報告書」「財産引継書」「資本金の額の計上に関する証明書」が必要です。これらの書類には、出資した物の価格の相当性、現物出資がなされた旨、現金出資と合わせた資本金額などが明記されます。これらの雛形も、法務局の申請書様式をご参照ください。

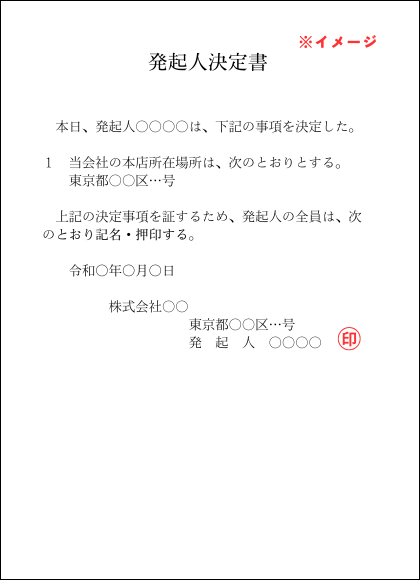

発起人決定書(発起人の同意書)

発起人決定書は、会社設立時の役員や本店所在地(会社の住所)、資本金の額などについて発起人が決定した旨を証明する書類です。発起人が複数名いる場合は「発起人会議事録」とも呼ばれます。発起人決定書が必要になるのは、定款で定めていない重要事項がある場合です。たいていは本店所在地の決定を証明するために作成します。

定款に記載する本店所在地は、最小行政区画(東京23区および全国の市町村)までにとどめるのが一般的です。そうすることで、会社の移転があっても定款変更の手間を最小限にできます。ただ、登記申請をする際には、地番までを含めた正確な本店所在地を登記しなければならず、会社の住所が確定していることを証明する必要があるのです。

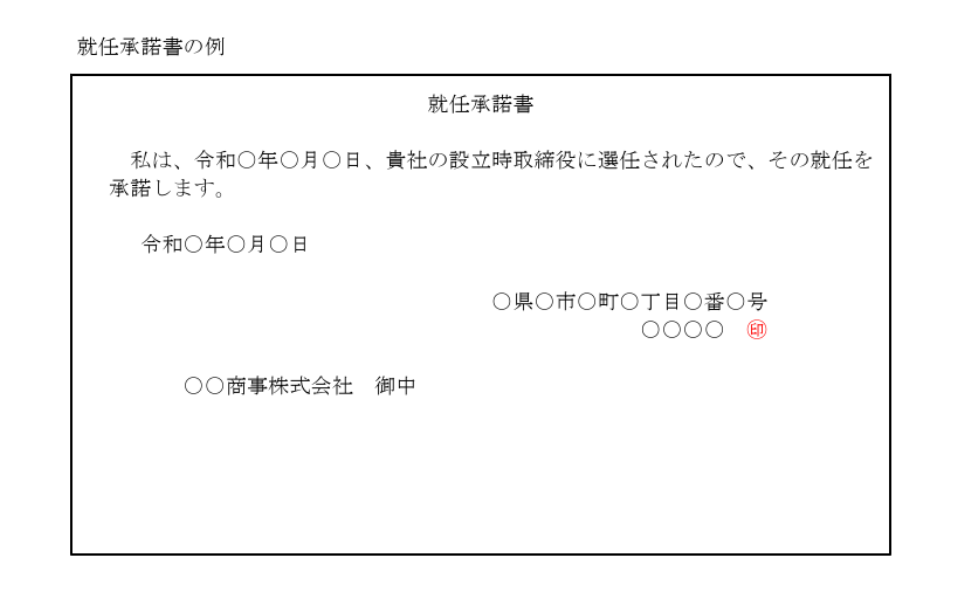

就任承諾書

就任承諾書は、役員就任に対する承諾を証明する書類です。ここでの役員は、会社法で定められた設立時の役員を指します。設立時(代表)取締役や設立時監査役などがその例で、これらの役員は会社から業務を委任される立場にあります。会社設立後、役員として経営に関わる人は、就任承諾書への記名・押印がマストです。

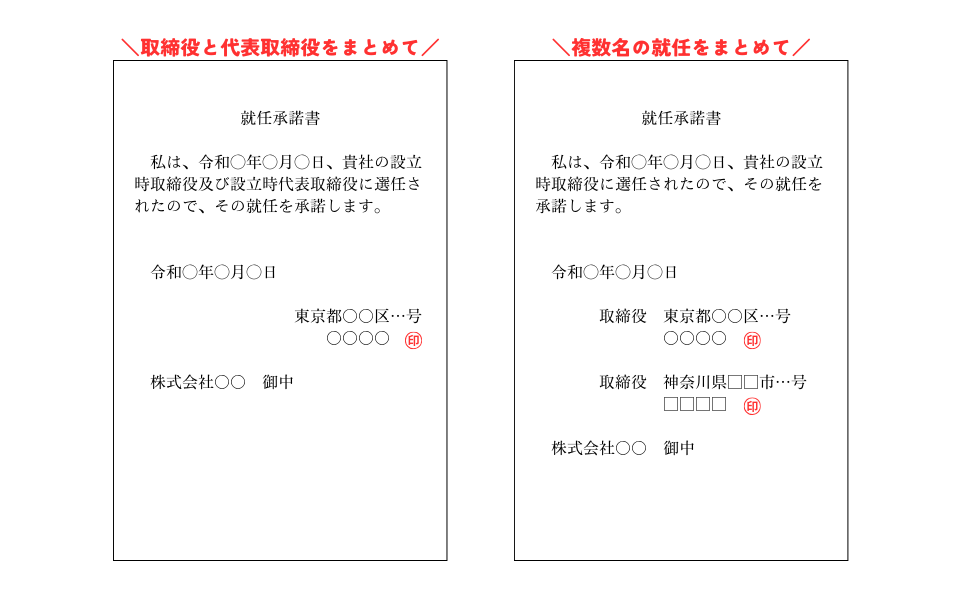

すべての役員の承諾が必要な就任承諾書ですが、それぞれ個別に書類を作成する必要はありません。たとえば、設立時取締役と設立時代表取締役の就任承諾を1枚の承諾書で済ませたり、複数名の承諾をまとめて記載したりすることも可能です(下図参照)。

印鑑証明書

定款認証と同様、法人登記でも印鑑証明書の提出が必要です。取締役会を設置しない会社の場合、すべての設立時役員の印鑑証明書を添付します。有効期限が3カ月という点も、定款認証の場合と同様です。なお、取締役会を設置する会社の場合、印鑑証明書は代表取締役の分だけで問題ありません。

委任状※代理人が手続きする場合

法人登記でも、他者に手続きを委任することができます。とりわけ司法書士は登記のエキスパートであり、登記申請の手続きを司法書士に丸投げする起業家はとても多いです。法人登記の委任状は、他の登記申請書類と同様、法務局のテンプレートから確認できます。

参考:株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)|法務局

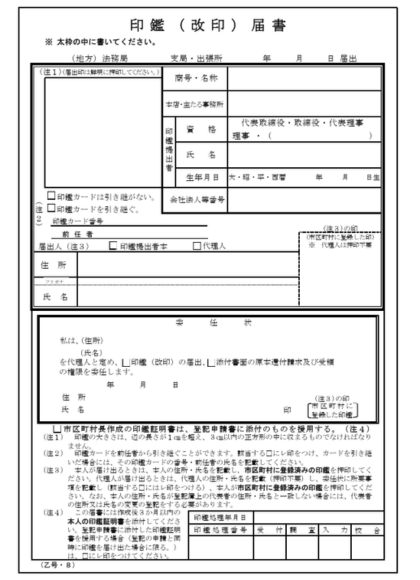

印鑑届書

印鑑届書は、会社の印鑑を実印登録するための書類です。この届出により、会社実印の印鑑証明書を発行できるようになります。印鑑届書は法人登記における必要書類ではありませんが、まとめて提出するのが一般的です。登記書類と一緒に提出すると、印鑑届書の添付書類である個人の印鑑証明書を、登記申請書に添付したもので兼ねることができます。

印鑑届書のフォーマットや記載例は法務局が公開しているため、作成の際はそちらをご参照ください。記入にあたっては、「会社法人等番号」は空欄でもよいこと、委任状欄の下の「市区町村長作成の印鑑証明書は、登記申請書に添付のものを援用する。」にチェックを入れることの2点を押さえておくとよいです。

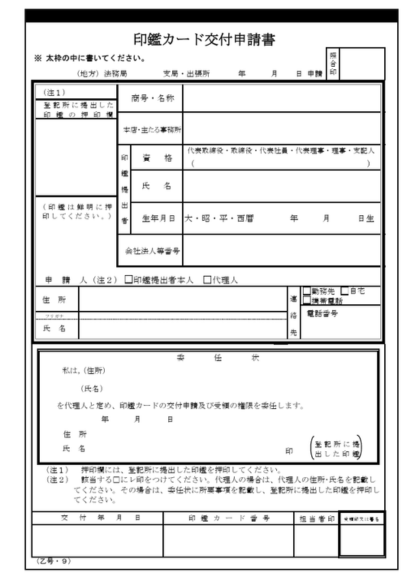

印鑑カード交付申請書

印鑑カードとは、法人の印鑑証明書を発行するときに提示が必要なカードのことです。この印鑑カードを取得するため、印鑑届書とあわせて印鑑カード交付申請書を提出します。印鑑カードの交付には特に手数料はかかりません。

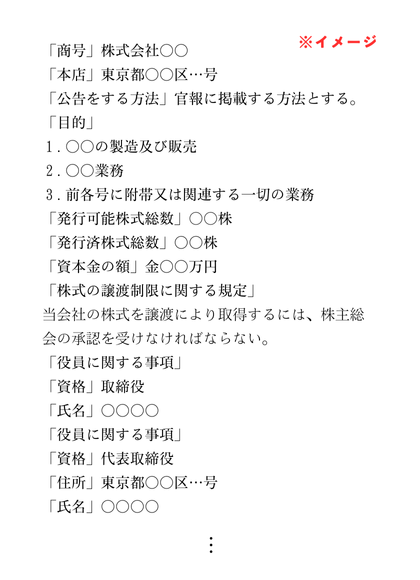

登記すべき事項を記録した別紙または電磁的記録媒体

登記申請では、商号や目的、役員に関する事項など、登記すべき事項を列挙した記録物を提出しなければなりません。これがいわゆる「登記すべき事項」です。登記すべき事項は、登記申請書に直接記載してもよいのですが、あまりに項目が多いため、基本的に別紙または電磁的記録媒体(CD-RやDVD-R)にまとめます。

別紙やCD-Rを用意した場合、登記申請書にある「登記すべき事項」欄には「別紙のとおり」や「別添CD-Rのとおり」と記載するだけで十分です。ただし、電磁的記録媒体で「登記すべき事項」を提出する際には、文字コードやファイル形式などに注意して作成する必要があります。

参考:商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について|法務省

必要書類の取得や作成にかかる費用

株式会社の設立費用は一般に24万円ほどですが、必要なものを集めたり作成したりするのにかかる費用は1万数千円にとどまります。そのうち1万円は法人印の作成費なので、設立手続き全体で考えると必要書類の取得にかかる費用は微々たるものです。

とはいえ、どの書類にいくらかかるのかは気になるところでしょう。以下では、会社設立の必要書類を手数料の観点から簡単にまとめます。なお、必要書類について考えるときに大事なのは、実は費用よりも「手間」です。自分ですべての書類を準備するのはかなり大変なので、書類作成などを専門家に丸投げする場合の費用もあわせて解説します。

自分ですべて準備するなら2,000~3,000円程度

会社設立の必要書類をすべて自分で準備するとしても、その費用は2,000~3,000円にとどまります。先述した12種類の必要書類のなかだと、取得に費用がかかるのは定款の謄本(登記用の認証済み定款)と印鑑証明書のみです。

定款の謄本には約2,000円(250円×ページ数)、印鑑証明書には約300円(×必要枚数)の交付手数料がかかります。定款の謄本は、定款認証の際に公証役場で交付してもらうものです。印鑑証明書の手数料は地域によって異なり、先述のとおり、取得方法には役所への交付申請とコンビニ交付サービスの2パターンがあります。

専門家に依頼するなら3万~12万円ほど

会社設立の必要書類を準備するにあたり、時間や手間をどれだけ軽減できるかは非常に重要です。必要書類の発行・作成にかかる金銭的な負担は小さいですが、すべての書類を不備なく自分でそろえるには、かなりの労力がかかります。

そんな書類作成や設立手続きを委任できる代表的な専門家が、司法書士と行政書士です。司法書士は会社設立のほとんどの必要書類の作成・提出に対応しています(依頼料の相場は8万~12万円)。一方、行政書士は定款の作成や認証手続きの代行が可能です(依頼料の相場は3万~5万円)。以下では、これらの専門家について簡単にご紹介します。

司法書士:8万~12万円で会社設立のほとんどの書類の作成・提出が可能

司法書士は、登記手続きのエキスパートです。法人登記を得意分野とする司法書士には、定款の作成・認証手続きや設立登記申請などを丸投げできます。会社設立の主要な手続きをまとめて任せられるのが司法書士の大きな強みで、手数料の相場は8万~12万円ほどです。

参考:報酬に関するアンケート|日本司法書士会連合会(PDF)

行政書士:3万~5万円で定款の作成・認証手続きの代行が可能

行政書士は、官公署へ向けた書類作成業務のエキスパートです。会社設立(や運営)を専門とする行政書士には、定款作成や許認可申請などを依頼できます。許認可とは、国や自治体から事業実施を認めてもらう手続きのことです。飲食業や建設業などの特定の業種で必要になります。

行政書士に定款の作成・認証を頼む場合、手数料の相場は3万~5万円ほどです。許認可の申請も依頼すると別途手数料が発生し、たとえば建設業許可であれば安くても追加で10万円はかかります。会社設立の必要書類のなかでも特に重要な「定款」を作成できる行政書士ですが、最終ステップの登記手続きができるのは司法書士だけなので注意が必要です。

紙?オンライン?会社設立の必要書類の作成・提出方法

会社設立の必要書類は、紙でもオンラインでも作成・提出することができます。実際、これらの方法には一長一短があり、紙とオンラインのメリット・デメリットをまとめると下表のとおりです。ここでは、それぞれのポイントを解説します。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 必要書類を紙で作成・提出する場合 | 情報が多く出回っていて自分で準備しやすい | 書類の作成や提出に手間と費用がかかる |

| 必要書類をオンラインで作成・提出する場合 | 公証役場や法務局に行かずに手続きを完了できる | 電子署名や申請専用のソフトウェアなどの準備が面倒 |

必要書類を紙で作成・提出するメリットとデメリット

会社設立の必要書類を紙で用意するメリットは、情報が多く出回っていて参考資料が多いという点です。反面、オンラインと比較すると書類の取得や作成、提出に手間や費用がかかるというデメリットがあります。

情報が多く出回っていて自分で準備しやすい

会社設立に必要な書類の情報は、インターネットや書籍などでリサーチすれば比較的簡単に取得できます。Wordなどの文書作成ソフトに抵抗がなければ、一般公開されている記載例や雛形を参考に自分で作成、印刷、押印など、作業を進めることが可能です。自分でコツコツ準備する余裕があれば、紙で書類を作ることに大きな支障はないでしょう。

書類の取得・作成・提出に手間と費用がかかる

紙での書類作成には情報量が多いという利点がありますが、アナログゆえの弱点も存在します。紙での書類作成の弱点は、ズバリ手間と費用です。必要書類を紙で作る場合、平日に公証役場や法務局に出向く必要があったり、定款の印紙代4万円の出費が発生したりします。急いで会社を作りたい人や最安で手続きを済ませたい人にはネックなポイントです。

必要書類をオンラインで作成・提出するメリットとデメリット

続いて、必要書類をオンラインで準備するメリット・デメリットを解説します。近年、公的な手続きをリモートで行えるシステムが続々構築されており、会社設立に関わるすべての手続きをオンラインで完結させることも可能になりました。ただ、いろいろと便利に見えるオンライン化のなかでも、簡単になる手続きと難解になる手続きが存在します。

公証役場や法務局に行かずに手続きを完了できる

会社設立の必要書類をオンラインで作成すれば、公的機関に直接出向くことなく手続きを完了させることができます。たとえば、電子定款を作成した場合、公証役場に赴くことなくWeb会議で定款認証を行うことが可能です。もちろん法人登記も法務局に出向かずに申請することができます。近場に公証役場や法務局がない人にとっては特に大きな利点です。

参考:スタートアップ支援のための、定款認証に関する新たな取組について|日本公証人連合会

電子署名や申請用ソフトウェアなどの準備が面倒

リモートで手続きが完了するのはオンラインの強みですが、書類の作り方や申請方法などはいまだ浸透していません。電子署名のやり方だったり申請用ソフトの使い方だったり、自力でスムーズに準備するにはハードルが高い部分も多々あります。オンラインのスピード感を存分に活かすには、オンライン申請に慣れている専門家の力を借りるのがベストです。

会社設立の必要書類に関するよくある質問(FAQ)

最後に、会社設立の必要書類についてよくある質問をご紹介します。本文の内容とかぶる部分もありますが、今回は特に重要なFAQを3点まとめました。以下、それぞれの質問に回答していきます。

- 会社設立の必要書類に住民票はないの?

- 合同会社を作るときの必要書類は?

- 会社設立後にやるべき手続きや届出は?

会社設立の必要書類に住民票はないの?

会社設立の手続きに住民票は必要ありません。土地の売買や相続などに関わる不動産登記の必要書類としては住民票の写しが定番ですが、法人登記では不要です(設立時監査役の本人確認書類として住民票記載事項証明書が使われることはあります)。

特に若い世代の方で住民票と印鑑証明書を間違える人が多いというのは「印鑑証明書」のところで解説しました。会社設立に際して自ら取得する必要があるのは、住民票ではなく「印鑑証明書」です。発行から3カ月以内という期限にも注意して、必要な印鑑証明書を取得してください。

合同会社を作るときの必要書類は?

合同会社を作るときの必要書類は、以下のとおりです。合同会社の設立手続きでは定款認証が不要で、株式会社を作る場合よりも書類の数や準備の手間は少なくなります。合同会社の登記申請書類についても法務局のWebサイトにフォーマットや記載例があるため、適宜ご参照ください。

- 合同会社設立登記申請書

- 代表社員、本店所在地及び資本金決定書

- 代表社員の就任承諾書

- 払込証明書

- 印鑑届書

- 届出人の印鑑証明書

- 印鑑カード交付申請書

- 委任状 ※代理人が手続きする場合

会社設立後にやるべき手続きや届出は?

会社設立後にやることとして重要なのは、法人口座の開設と公的機関への届出です。これらの手続きにはそれぞれ必要書類があり、さらに提出期限が設定されている場合もあります。会社設立の直後であっても準備すべき書類は多くあるため、あらかじめ確認しておくのが賢明です。

- 法人口座の開設

- 税務署への届出

- 都道府県税事務所への届出

- 市区町村役場への届出

- 年金事務所への届出

- 労働基準監督署への届出 ※従業員を雇う場合

- ハローワークへの届出 ※従業員を雇う場合

会社設立の必要書類に関する悩みは専門家にも相談しよう

会社設立の必要書類は、以下の12種類にまとめられます。これらの書類のほか、会社の印鑑も作成しなければなりません。必要書類などの作成にかかる費用は1万数千円にとどまりますが、司法書士や行政書士に書類作成や設立手続きを代行してもらうと3万~12万円の追加費用が発生します。

- 定款

- 印鑑証明書

- 実質的支配者となるべき者の申告書・身分証のコピー

- 設立登記申請書

- 収入印紙貼付台紙

- 払込証明書

- 発起人決定書

- 就任承諾書

- 印鑑届書

- 印鑑カード交付申請書

- 登記すべき事項

- 委任状 ※代理人が手続きする場合

最近では、会社設立の必要書類をデータで作成し、申請手続きもオンラインで済ませられるようになっています。とはいえ、電子署名や専用ソフトは一般人にとって馴染みが薄く、かえって書類作成がもたついてしまうケースも少なくありません。早めに必要書類を準備して会社設立を終えたいなら、専門家のサポートを受けるのも有効です。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立に関する無料相談を実施しています。税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。