最終更新日:2025/9/2

会社設立後のやることリスト・法人登記後の書類や手続きを大事な順に紹介

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

法人登記を終えて会社設立を果たした後も、やるべきことはたくさんあります。

会社設立後は、業務の準備をすると同時に公的機関へ書類を提出しなくてはいけません。

それぞれ期日がある上に、青色申告の承認申請書や法人設立届出書など、出し損ねると立ち上げ直後から大きな痛手となるものもあります。

今回はそれらの書類や手続きを「やることリスト」としてまとめ、提出期限が短いものや必ず出すべきものをそれぞれ紹介します。

株式会社と合同会社で手続きは違うのか、個人事業主から法人になったらやることはあるのかなどについても解説するので、会社を立ち上げたものの何からやればいいかわからないという場合に参考にしてみてください。

目次

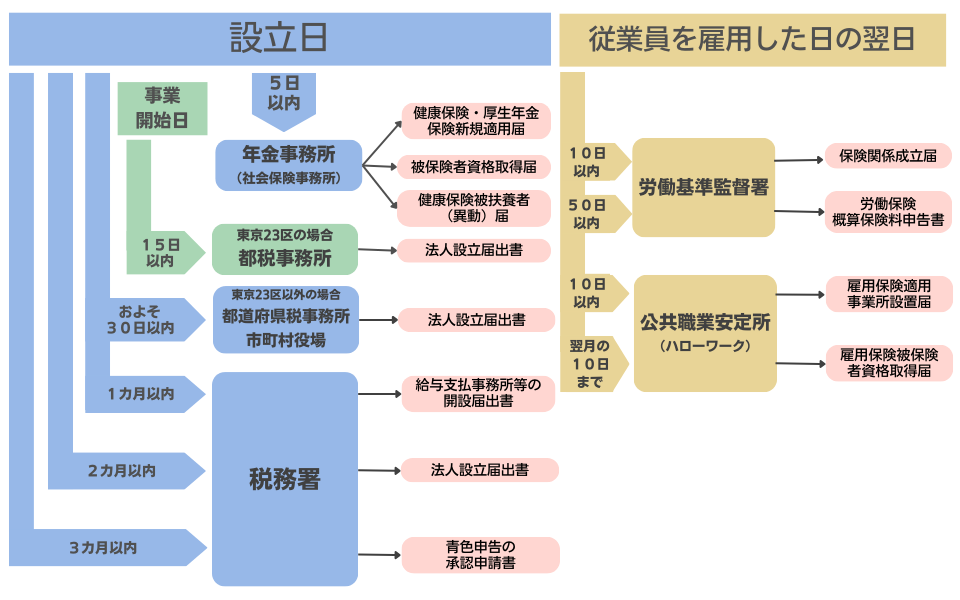

提出期限が短い順・出すべき書類のフローチャート

会社設立後にやるべきこと・出さないといけない書類を、期限が短い順にまとめました。

これらは基本的に、すべての法人が出さないといけない書類です(右半分は従業員を雇用した場合)。

さらに、許認可が必要な事業を行う場合は保健所などの関連機関でも手続きをしなければいけません。これら以外にも、提出期限はないものの出しておくべき書類も存在します。

また、税務署への法人設立届出書は2カ月以内が提出期限ですが、銀行で法人口座を開設するときには、税務署への提出が終わっていないと審査がおりないというケースが多いです。

こうした理由から、実際の提出期限より早めに出すべき書類もあります。

できるだけ早めに提出しておきたい書類や手続きとは

たとえ期限に余裕があっても、優先して提出しておきたい書類や手続きも存在します。

これらは、うっかり出し損ねた場合に、税務上で不利になったり必要な手続きができなかったりなど、業務に大きな影響が出てしまうものです。

役員報酬の決定(設立から3カ月以内)

役員報酬は設立日から3カ月以内に決定する必要があり、この期間を過ぎると「役員報酬を0円に設定した」という扱いになります。

役員報酬は、年間を通して毎月同じ金額を支払うという定期同額給与が原則です。

さらに役員報酬の変更は、事業年度の開始日(期首)から3カ月以内に1度のみ自由に変えられますが、それ以降に増減すると損金にできない部分が発生してしまいます。

仮に期首から3カ月までに役員報酬を決定せず、0円とされた以降に増額した場合、増額分全てが損金不算入となります。

そのため、第1期すべてを無給で過ごさなくてはならなくなるケースもあるのです。

役員報酬の金額の決定には、株主総会の議事録の作成が必要ですが、税務署等への提出は必要ありません。

しかし、1月20日と7月10日には源泉所得税の納期があるので、税務署は役員報酬の総額や源泉所得税の金額を把握することができます。

トラブルを避けるためにも、役員報酬は設立から3カ月以内に株主総会あるいは社員総会で決定し、議事録も作成しておきましょう。

税務署への青色申告の承認申請書(設立から3カ月以内)

税務署への青色申告の承認申請書は、提出期限が設立から3カ月以内と長めに設定されています。

しかし、うっかり提出期限の3カ月を過ぎてしまうと、第1期の間に青色申告の優遇措置を受けられなくなります。

青色申告の主な優遇措置は、以下になります。

- 欠損金(赤字)の繰り越し控除

- 欠損金(赤字)の繰戻しによる法人税額の還付

- 30万円未満の少額減価償却資産の経費計上

- 中小企業投資促進税制(新品の機械装置等の取得または制作への特別償却または税額控除)

- 推計による更正又は決定の禁止

会社設立時には青色申告の優遇措置は非常に重要になるので、万が一提出していなかった場合は大きな損害となります。

また、銀行からの融資審査でも、ほぼすべての場合で確定申告を青色申告で出していることが前提条件となっています。

青色申告の承認申請書は、期限までに余裕があったとしてもできるだけ速やかに提出しましょう。

税務署への法人設立届出書(設立から2カ月以内)

税務署への法人設立届出書の提出は、金融機関での法人口座開設の前提条件となっているケースがとても多いです。

法人口座の開設は会社設立において不可欠なものなので、できるだけ早めに終わらせておきたい作業です。

そのためにも税務署への法人設立届出書の提出は、早めに終わらせなくてはいけません。

司法書士や税理士などへの代行依頼も考えよう

会社設立後に必要になる書類は、用意するだけでも大変な作業になりますし、内容にミスがあった場合には再提出しなくてはいけません。

またそれぞれに添付しなくてはならない書類もあるので、はじめて会社設立をするときにはどうしても手間と時間がかかります。

会社設立直後は業務の準備もしなくてはならないので、忙しくなりがちです。

スムーズに事業を始めるためにも、こうした書類の作成は税理士などに代行を依頼するのもいいでしょう。

会社設立の登記申請をしたあとの流れ

よりイメージが掴みやすいよう、登記申請を行ったあとの具体的な流れと、それぞれの機関に出す書類の詳細についても解説します。

登記申請が通るのは5~14日程度

設立登記申請書を法務局に提出しても、即座に登記完了にはなりません。

法務局の混雑具合にもよりますが、およそ5~14日ほどの審査期間を経てようやく受理されます。

この期間はあくまで目安であり、時期によっては1カ月近く申請が下りないこともあります。

登記が完了しないとその他の手続きに必要な登記事項証明書を発行できないので、会社設立後のやることリストを完遂するには少なからず時間がかかってしまいます。

法務局で取得しておくべき書類

登記申請が受理されて会社を設立できたら、早い段階で印鑑カードと印鑑証明書、登記事項証明書を法務局で取得しておきましょう。

これらは銀行での口座開設や融資申請、取引先との契約など、重要な場面で都度必要となります。

登記事項証明書にはいくつか種類がありますが、設立時に主に必要となるのは「履歴事項全部証明書」です。

窓口で申請した場合は600円の発行手数料がかかりますが、今後必ず必要になるものなので5通ほど請求しておくといいでしょう。

あまり古いものは使えないことが多いので注意しましょう。

参考:登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式|法務局

金融機関での法人口座開設

法人口座の開設も、できるだけ早めに行いましょう。

法人口座があると、信用できる事業者として取引相手や顧客からの評価が上がり、金融機関からの融資も受けやすくなります。

また、個人と法人の口座やクレジットカードを分けておけば、お金の出入りも把握しやすいので経費処理を円滑に進められます。

会社の運営に欠かせない法人口座ですが、開設には2週間から1カ月ほどの審査期間が必要です。

会社設立後はできるだけ速やかに金融機関に赴き、法人口座を開設したい旨を伝えましょう。

ネットバンキングにも登録しておこう

銀行で口座を開いたら、ネットバンキングにも登録しておくといいでしょう。

これは振込みや引出し、預入れといった作業を、実店舗に行かずにネット上で行えるサービスです。

場所を問わず、24時間いつでも手続きができるので、経理事務の手間を大幅に軽減することができます。

税務署でやること・提出書類

会社設立後に税務署に提出する書類は、他の機関よりも数が多く、とくに重要なものも含まれています。

提出期限は比較的長く取られていますが、万が一提出を忘れた場合の影響も大きいので、可能であればすべての書類を1カ月以内に提出するスケジュールで臨むといいでしょう。

給与支払事務所等の開設届出書(設立日から1カ月以内)

従業員の所得税に関する書類ですが、これは一人会社であっても、給与が0円であっても基本的には提出します。

給与支払いを行う事務所などの開設から1カ月以内が期限となっており、税務署に提出する書類のなかでもとくに期限が短いので、注意が必要です。

法人設立届出書(設立日から2カ月以内)

税務署への法人設立届出書の提出は、銀行での法人口座開設の条件となっているケースがとても多いので、できるだけ早めに済ませておきましょう。

提出期限は会社設立から2カ月以内なので、遅くともこの期間内には必ず提出してください。

また、提出の際には定款の写しや開始貸借対照表、設立趣意書、株式会社の場合は株主名簿といった、さまざまな添付書類が必要になります。

事前に確認しておきましょう。

青色申告の承認申請書(設立日から3カ月以内)

青色申告はさまざまな優遇措置を受けられる申告方法なので、必ず提出しておきたい書類です。

申告期限は3カ月と長めに設定されていますが、それだけ重要な書類と考え、できるだけ早めに提出しましょう。

事業年度末が設立日と近い場合は注意

会社の設立後、最初の事業年度末が3カ月以内に訪れる場合は、その年度末の日が青色申告の承認申請書の提出期限となります。

何らかの理由で1期目の事業年度を短く設定している場合は、必ず期末日までに申請書を提出しましょう。

都道府県税事務所と市町村役場でやること・提出書類(東京23区以外)

本店所在地がある地区を管轄する都道府県税事務所と市町村役場にも、法人設立届出書の提出が必要です。

提出は郵送でも可能ですが、その場合は控用に同じ届出書をもう一枚記載し、宛名と切手を付けた返送用封筒と共に送ると、控えに受付印を押印して返送してくれます。

法人設立届出書(およそ設立日から30日以内)

都道府県税事務所および市町村役場への法人設立届出書は、提出期限が自治体によって異なります。

多くの場合は、設立日から1~2カ月以内を期限としています。

添付書類は基本的に定款の写しと履歴事項全部証明書の写しが必要ですが、自治体によってはこれら以外にも添付書類を求められます。

事前に各自治体に連絡を取り、確認しておきましょう。

都税事務所でやること・提出書類(東京23区限定)

東京23区内で会社を設立した場合は、地方税を納めるため、都税事務所に法人設立届出書を提出しなくてはいけません。

ただし提出先や期限に関して、他の地区との違いがあるので紹介します。

法人設立届出書(事業開始日から15日以内)

東京23区内の場合、都税事務所に法人設立届出書を提出すれば、市町村役場への提出は免除されます。

また、提出期限は事業開始日から15日以内となっています。

設立日ではなく事業開始日からなので、実際に提出するまでの猶予は比較的長いのですが、提出できる日数自体は短いので注意しましょう。

添付書類には定款の写しと、履歴事項全部証明書が必要です。

年金事務所(社会保険事務所)でやること・提出書類

年金事務所では、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入手続きを行います。

社会保険は、一人会社も含めたすべての法人に加入義務があります。ただし役員報酬が0円の場合は、社会保険には加入できません。

健康保険・厚生年金保険新規適用届(会社設立日から5日以内)

健康保険・厚生年金保険新規適用届とは、事業所が保険に適用されることになった場合に提出する届出です。

提出期限が会社設立からわずか5日と、非常に短く設定されています。

さらに添付書類として、履歴事項全部証明書の原本や法人番号指定通知書などが必要になります。

これらを会社設立日から数日で準備するのは難しく、実際は多少期限を過ぎても仕方がないとして、5日経過後に受理されるケースも多いです。

しかし未加入のまま長期間放置していると、年金事務所の職権により、加入すべき日に遡及して加入となり、加入時からの保険料を一括徴収されたり、健康保険法や厚生年金保険法違反として罰金や禁固刑が科されることもあります。

できるだけ迅速に、手続きを済ませるようにしましょう。

健康保険・厚生年金被保険者資格取得届(事案発生から5日以内)

健康保険・厚生年金被保険者資格取得届は、従業員を新しく社会保険に加入させるために必要な届出です。

ここでの従業員には法人の代表も含まれているので、実際は会社設立から5日以内が期限の場合がほとんどです。

また、加入する対象に扶養家族がいる場合は「被扶養者(異動)届」も必要となります。それぞれに添付する書類もあるので、事前に年金事務所に問い合わせましょう。

労働基準監督署でやること・提出書類

労働基準監督署では、労働保険(労災保険)へ加入するための書類を提出します。

労働基準監督署への書類は、従業員を1名以上雇用したときに提出するもので、役員だけで運営する会社の場合は不要になります。

ただし正社員ではないパートやアルバイトを雇ったとしても、これらの書類の提出は必要となりますので注意してください。

労働基準監督署では主に労災保険への加入手続きを行い、雇用保険に関してはハローワークで行うことになります。

しかしハローワークの手続きには、労働基準監督署で労災保険加入時に取得する「労働保険番号」が必要となるので、先に労働基準監督署で手続きを行いましょう。

また、提出期限はないものの、労働保険適用事業報告書なども従業員を雇用した際には提出が義務付けられています。

労働保険保険関係成立届(保険関係成立から10日以内)

労働保険保険関係成立届は、保険関係が成立してから10日以内に提出しなくてはいけない届出です。

ネット上でダウンロードすることのできない書類なので、作成する際は労働基準監督署に赴かなくてはいけません。

添付書類として、履歴事項全部証明書が必要となります。

次に記載する「労働保険概算保険料申告書」と同時に提出することが一般的です。

労働保険概算保険料申告書(保険関係成立から50日以内)

労働保険概算保険料申告書は労働保険の見込額を算出し、納付するための申告書です。

これもネット上では手に入らない書類です。

また、提出期限は保険関係成立から50日以内となっていますが、上記の労働保険保険関係成立届と同時に提出することが一般的です。

労働保険保険関係成立届の提出期限は保険関係の成立から10日以内ですので、結局どちらの書類も10日以内に作成する必要があります。

ハローワーク(公共職業安定所)でやること・提出書類

ハローワークでは雇用保険に関する書類の提出を行います。

雇用した従業員の所定労働時間が1週間に20時間以上、かつ雇用見込みが31日以上ある場合、雇用保険の加入が義務付けられます。

書類を書く際には労働保険番号が必要になりますが、これは労働保険関係成立届の届出によって発行されます。

従業員を雇ったときは、労働基準監督署のあとにハローワークへ訪れるようにしましょう。

雇用保険適用事業所設置届(従業員雇用日の翌日から10日以内)

雇用保険適用事業所設置届は、雇用保険の対象となる労働者を初めて雇用したときに提出する届出です。

提出期限は従業員雇用日から10日以内ですが、添付書類が複数必要になるので、計画的に準備しておきましょう。

主な添付書類は、労働保険保険関係成立届の事業所控えや、履歴事項全部証明書などの書類、労働者名簿やタイムカードなどの雇用実態と賃金支払い状況を証明できる書類です。

雇用保険被保険者資格取得届(従業員を雇った月の翌月10日まで)

雇用保険被保険者資格取得届は、従業員を個別に雇用保険に加入させるための届出です。

提出期限は従業員を雇った月の翌月10日までですが、雇用保険適用事業所設置届と同時に出すのが一般的です。

個別で提出する場合、添付書類は期限内の提出であれば必要ありません。

ただし、期限を過ぎていたり過去に不正や滞納がある事業者の場合は、労働者名簿やタイムカードなどの提出を求められることもあります。

参考:雇用保険適用事業所を設置する場合の手続きについて(PDF)|厚生労働省

株式会社と合同会社の手続きの違い

それぞれ会社の形態が大きく異なる株式会社と合同会社ですが、設立時に提出しなくてはならない書類は同じです。

提出先や期限が変わるといったこともないので、大まかな流れは一緒になります。

ただし添付書類などで、合同会社にはない株主名簿を求められたりといった微細な違いは存在します。

個人事業主が会社を立ち上げたらやること

個人事業主が法人成りをした場合、一般的な手続きに加えて個人事業の廃業手続きを行う必要があります。

これらの廃業手続きは税法上必ず行わなければならないので、忘れずに実施しましょう。

個人事業主が会社を立ち上げたときの提出書類

会社設立に伴い、個人事業を廃業する際に必要な手続きや申告は、主に下記のようなものがあります。

- 個人事業廃業の届出書

- 所得税の青色申告の取りやめ届出書

- 事業廃止届出書(消費税)

- 給与支払事務所等の廃止届出書

- 国民健康保険の脱退届出書

- 事業開始(廃止)等の申告書

それまで営んできた事業内容や各自治体によって、必要となる書類や提出期限は変化します。

不明点がある場合は、税務署や、会社設立に詳しい税理士、司法書士などに相談しましょう。

まとめ

会社設立後も、公的な機関への届出は遅れることなく行わなくてはいけません。

主な届出先は税務署・都道府県税事務所・市町村役場・年金事務所ですが、従業員を雇った場合は労働基準監督署とハローワークにも書類の提出が必要です。

それぞれの届出には提出期限があり、添付書類も多岐にわたります。

また、個人事業主から法人になった場合には、個人事業の廃業届出書なども各所に提出しなくてはいけません。

これらの中には、提出しないままでいると税制上で大きな損害を被ったり、最悪の場合は罰金や懲役を科されることになるものもあります。

自身が提出するべき書類をしっかりと把握して、滞りなく手続きを行いましょう。

会社設立で悩んだら司法書士や税理士などに相談しよう

実際の会社設立では、今回紹介した行政機関への届出に加え、社内の環境整備や取引先への挨拶回りなどもしなくてはいけません。

スムーズに事業を軌道に乗せるためには、ある程度の事務作業を、会社の立ち上げを専門とする税理士や司法書士に代行依頼することも検討してみましょう。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。

税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。