最終更新日:2026/1/16

法人登記はオンライン申請できる?メリットとデメリットや実際の流れを解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

会社を設立する際には、必ず法務局での法人登記が必要です。

また、会社を運営していくなかで変更登記は何度も行いますが、そのたびに法務局に訪れたり、書類を郵送するのは手間と時間がかかります。

そのような場合は、オンラインでの法人登記を検討してみましょう。

この記事では、オンラインで法人登記を行う際のメリットとデメリット、さらに実際の流れについて解説します。

手順が複雑で、なかなか手を出しにくい登記・供託オンライン申請システムの利用方法や、電子証明書の種類と付与のやり方、かかる費用まで詳しく解説しています。

オンラインでの法人登記に興味のある方は、ぜひ一度目を通してみてください。

目次

法人登記のオンライン申請とは

法人登記とは、会社の所在地や代表者の氏名、事業目的などの情報を法務局に登録し、一般に公開することです。法人を設立する際や、法人を運営するなかで登記事項に変更があった場合に行われます。

会社を設立する際には、法人登記の書類やデータが法務局に受理された日が、会社設立日となります。

法人登記は、申請書を法務局に直接持参する、または郵送する以外に、オンラインで手続きを行うことも可能です。

自宅やオフィスからでも法人登記が行えるため、手続きにかかる時間を短縮できます。

しかし2026年2月2日以降から、行政機関の休日(土日祝)も会社設立日にできるようになりました。

ただし休日を設立日にしたい場合、その直前の平日に「休日を設立日に希望する旨」を添えて申請する必要があるのでご注意ください。

法人登記のオンライン申請は2通りの方法がある

法人登記をオンラインで行う場合、「登記・供託オンライン申請システム」と「法人設立ワンストップサービス」のどちらかを利用することになります。

登記・供託オンライン申請システム

登記・供託オンライン申請システムは、法務省が提供する、登記に関するさまざまな手続きを行うことができるシステムです。

登記・供託オンライン申請システムは、法人設立だけでなく、商号(会社の名前)や目的、役員の変更など、ひと通りの法人登記に対応しています。

しかし申請の難易度が高く、いくつものソフトをインストールしたり、複雑な手続きを踏まないといけません。

サービスの中には「かんたん登記申請」というものがありますが、これは商業・法人登記のうち、印鑑証明書や登記事項証明書の申請、役員の住所と氏名の変更登記にしか対応していません。

今回の記事では、システムが取り扱っているすべての手続きを行える「申請用総合ソフト」について解説します。

法人設立ワンストップサービス

マイナンバーカードを利用して、さまざまな行政手続きなどを行うことのできる「マイナポータル」のサービスの1つが、法人設立ワンストップサービスです。

運営元は法務局ではなく、デジタル庁となっています。

定款(ていかん)の認証から設立登記の申請、さらに税務署などへの法人設立届出書の提出や青色申告の承認申請など、会社設立に必要なひと通りの手続きをオンラインで行うことができます。

基本的に会社の設立と、その直後に必要な届出に特化しており、それら以外の法人登記には未対応な部分もあります。しかし、「さしあたって設立登記をオンラインで行いたい」という人にとっては、非常に便利なサービスです。

また、パソコンだけでなくスマートフォンからでも利用が可能です。

ただし、利用の際にはマイナンバーカードが必須となっています。

法人設立ワンストップサービスについては、こちらの記事でより詳しく解説しています。

法人登記をオンラインで行うメリット

法人登記をオンライン上で行う場合、コストや必要日数などの面で大きなメリットがあります。

定款の収入印紙代(4万円)が不要

定款は課税文書という扱いのため、作成には4万円分の収入印紙が必要です。

この定款の作成をオンラインで行った(いわゆる「電子定款」を作成した)場合、収入印紙が不要となるため、設立にかかるコストを大きく下げられます。

ただし、認証手数料や同一情報の提供手数料(謄本の作成)は、紙の場合と変わらず支払いが必要です。

申請から登記完了までが原則24時間以内

オンライン申請の場合、以下の条件を満たすことで、原則24時間以内に登記手続きが完了します。

- 役員などの人数が5人以内

- 定款などの添付書類がすべて電磁的記録(PDFファイル)によって作成され、申請者情報と一緒に送信されている

- 登録免許税が電子納付されている

- 補正(ミスの修正)がない

書面での登記申請は、手続きの完了までにおよそ1~2週間ほどかかるので、従来よりもずっとスピーディーに法人登記を行うことができます。

法務局へ行かなくても手続きができる

法務局は平日の8時30分~17時15分が業務取扱時間(窓口対応は9時~17時)であり、個々の事情によっては訪れるのが難しいケースもあります。

しかし「登記・供託オンライン申請システム」は月曜日から金曜日(祝日と年末年始を除く)の8時30分から21時まで、「法人設立ワンストップサービス」は原則として24時間365日利用できます。

申請状況をひと目で把握できる

オンラインで法人登記を行う場合は、後述する「申請用総合ソフト」を利用します。

このソフトの処理状況表示画面から、申請した書類が法務局に受付されたのか、納付が完了しているのか、補正はあるのかなどをひと目で把握できます。

従来の書面での登記申請は、完了しても法務局からの通知や連絡がないため、申請者側から確認の電話などをする必要がありました。

オンライン申請であれば、そうした手間を削減できます。

代表者印がなくても登記できる

2021年2月15日から、オンラインでの法人登記の際に、印鑑の提出が任意になりました。

これにより、代表者印がなくても会社の設立が可能となっています。

しかし、銀行や取引先との業務では印鑑証明書が必要になることも多く、発行のために結局は代表者印の登録を行うケースがほとんどです。

法人登記をオンラインで行うデメリットと注意点

オンラインでの法人登記には多くのメリットがありますが、見逃してはいけないデメリットもいくつかあります。

デメリット

- 手続きが非常に煩雑

- ソフトの準備や手数料の支払いで費用が発生する

- 登記・供託オンライン申請システムはMacやChromebookだと利用できない

法人登記を行う際は、これらのオンライン申請のデメリットを把握したうえで、窓口や郵送での申請とオンライン申請のどちらで行うかを選びましょう。

以下でそれぞれのデメリットについて詳しく解説します。

手続きが非常に煩雑

法人登記をオンラインで行う環境を整えるには、いくつもの手順を踏まなくてはならず、初めて登記申請を行う人には、現状ではあまりおすすめできません。

詳しい手順は後述しますが、事前準備の段階でいくつものソフトのインストールや環境構築が必要です。

実際のソフトも2004年リリースのJava+専用クライアント構成のままであり、初めての人にとって使いやすいとは言い難いものです。

何度も登記を行う人や、税理士や司法書士などの士業にとっては便利なシステムですが、個人で始めて法人登記を行う場合は、書面での申請のほうが楽だと感じることも多いでしょう。

ソフトの準備や手数料の支払いで費用が発生する

オンライン登記では、マイナンバーカードを電子証明書として利用する場合はICカードリーダライタが必要になります。

ファイルタイプの電子証明書を利用する場合は、証明期間に応じて手数料が発生します。

以前は最低でも3カ月の証明期間が必要で、手数料は1,300円からでした。

2025年4月1日から、電子証明書の手数料引き下げと、1カ月の証明期間の新設が行われました。

現在の手数料は、主に以下のとおりです。

| 認証期間 | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 9カ月 | 12カ月 | 15カ月 | 18カ月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 手数料 | 500円 | 1,100円 | 2,000円 | 2,900円 | 3,800円 | 4,700円 | 5,600円 |

登記・供託オンライン申請システムはMacやChromebookだと利用できない

登記・供託オンライン申請システムはWindows専用のシステムのため、Macなどでは利用できません。

法人設立ワンストップサービスであれば、Windows/Macそれぞれに専用アプリが用意されているため、どちらでも利用可能です。

登記・供託オンライン申請システムの事前準備

登記・供託オンライン申請システムで法人登記を行う際には、事前に環境を整え、ソフトなどをインストールしておく必要があります。

- PC・電子証明書の準備

- パソコンの環境設定の確認・申請者情報の入力

- 申請用ソフトのインストール

具体的な事前準備の流れと、必要なものについて解説します。

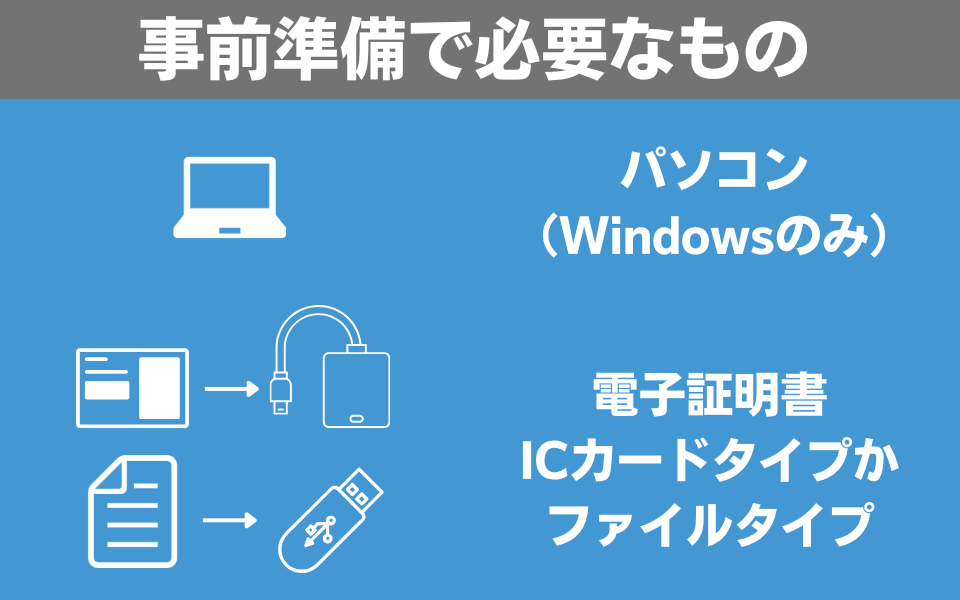

1.PC・電子証明書の準備

登記・供託オンライン申請システムを利用する場合は、Windows搭載のパソコンを準備しなくてはいけません。

また、パソコンはOS以外にも以下の条件を満たしておく必要があります。

- CPUの性能が800MHz以上、メモリが1GB以上

- ディスプレイの解像度が1024✕768以上

- ハードディスクの空き容量が300MB以上

また、申請の際には申請書と添付書類のすべてに「電子証明書」を付与する必要があります。

電子証明書はICカードタイプとファイルタイプの2種類があります。

ファイルタイプの電子証明書の作成には手数料がかかり、さらに「商業登記電子認証ソフト」での「鍵ペアファイル」および「証明書発行申請ファイル」の作成と法務局への提出などが必要です。

USBなどにファイルを書き込み、提出します。

マイナンバーカードをICカードタイプの電子証明書として利用することもできますが、その場合はICカードリーダライタが必要になります。

利用者クライアントソフトのインストール

マイナンバーカードをICカードタイプの電子証明書として利用する場合は、パソコンに「利用者クライアントソフト(ICカードライブラリ)」のインストールを行います。

参考:JPKI利用者ソフトのダウンロード|地方公共団体情報システム機構公的個人認証サービスポータルサイト

このソフトによって、「マイナンバーカードに記録された電子証明書を利用すること」ができるようになります。

忘れずにインストールしておきましょう。

2.パソコンの環境設定の確認・申請者情報の入力

パソコンの環境設定を行います。

以下の条件を満たしているかを確認しましょう。

- 規定のブラウザがMicrosoft EdgeまたはGoogle Chrome

- 管理者アカウントでログインしている

- .NET Framework 4.8 Advanced Servicesが有効

- セコムパスポートfor Web SR3.0の⾃⼰署名証明書がインストール済み

さらに登記・供託オンライン申請システムのURLである

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/

を、信頼済みサイトに登録します。

ここまで完了したら、登記・供託オンライン申請システムに申請者情報を登録します。

トップページの中ごろにある「申請者情報登録」ボタンを押し、メールアドレスなどの必要事項を記入しましょう。

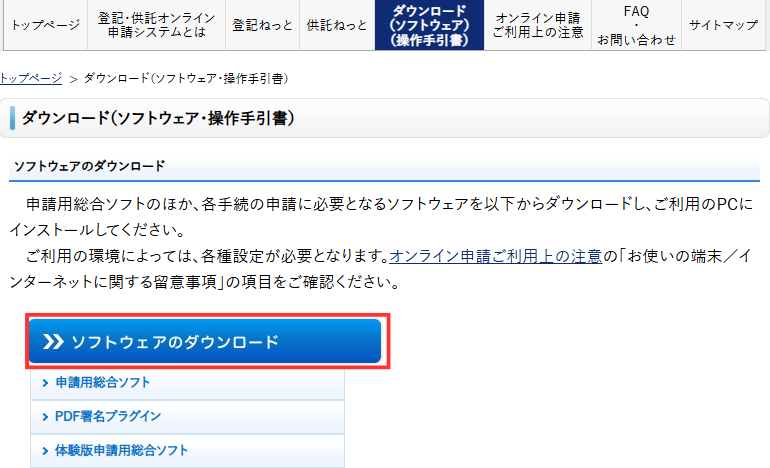

3.申請用ソフトのインストール

申請者情報登録が終わったら、トップページ上部の「ダウンロード」から申請用総合ソフトをインストールします。

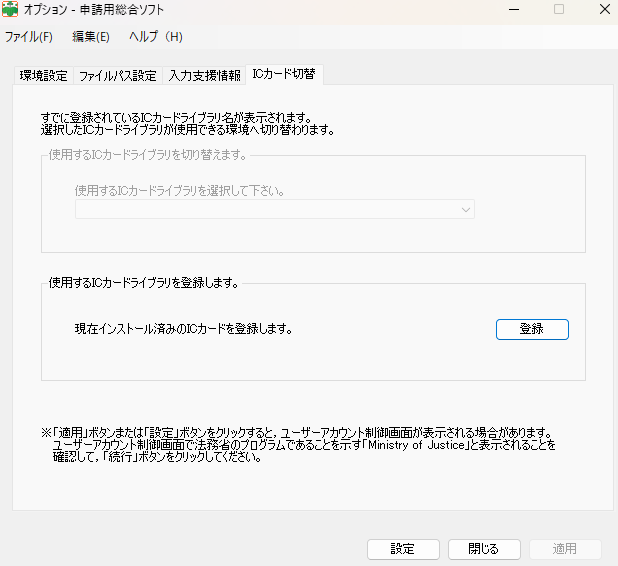

申請用総合ソフトでマイナンバーカードを電子証明書として利用する場合は、カード情報の登録が必要になります。

「ツール」→「オプション」から「ICカード切替」を選択し、「登録」をクリックしましょう。

利用者クライアントソフト(ICカードライブラリ)が登録できたら、使用するICカードライブラリを「公的個⼈認証サービス(個⼈番号カード)」に切り替え、「適用」を押し、最後に「設定」をクリックします。

以上が、オンラインで法人登記を行う際の事前準備です。

登記・供託オンライン申請システムの登記申請方法

事前準備が終わったら、実際に申請書をオンラインで作成し、送付します。

申請用総合ソフトの具体的な操作方法について解説します。

申請者情報の作成

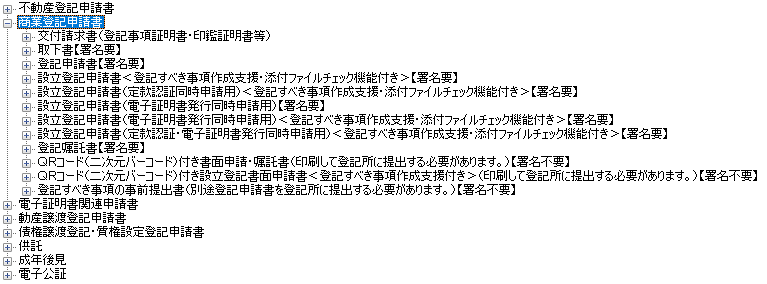

利用者クライアントソフト上部の「申請書作成」をクリックし、商業登記申請書タブの「設立登記申請書」から、自分が必要な申請書を選択します。

同時に行う書類作成や、設立する法人の形態によって細かく分かれているため、間違いのないようにしっかりと確認しましょう。

申請書を選択すると、必要事項の入力画面が表示されます。

ただし、必要な添付書類の種類などは確認できません。

「手続案内」を押すと、法務省の解説ページに移動します。

ただし、こちらはオンライン申請全体の解説ページとなっています。

より具体的な、登記申請書の書き方やひな型を確認したい際はこちらのページを参照してください。

登記申請書の記載方法については以下の記事で解説しています。

必要事項を記入したら、画面上部の「チェック」をクリックすると、記載内容の形式が間違っていないかの確認ができます。

「エラーはありません。」の表示が出たら、画面上部の「完了」をクリックして申請書を保存しましょう。

添付書類に電子署名を付与する

法人登記の添付書類には、電子署名を付与する必要があります。

法人登記の内容によって、必要になる添付書類は違うので、こちらのサイトから自分が行おうとしている登記を選択し、記載例(PDF)を開いて添付書類を確認してください。

添付書類をExcelやWordなどで作成した場合は、ファイル形式をPDFにして保存してください。

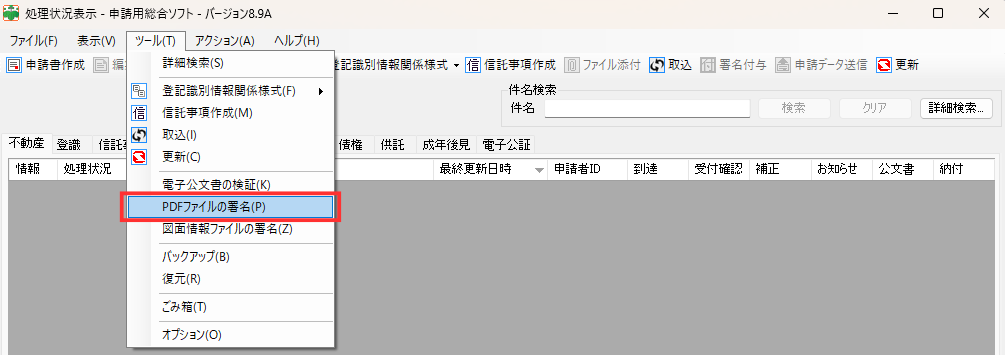

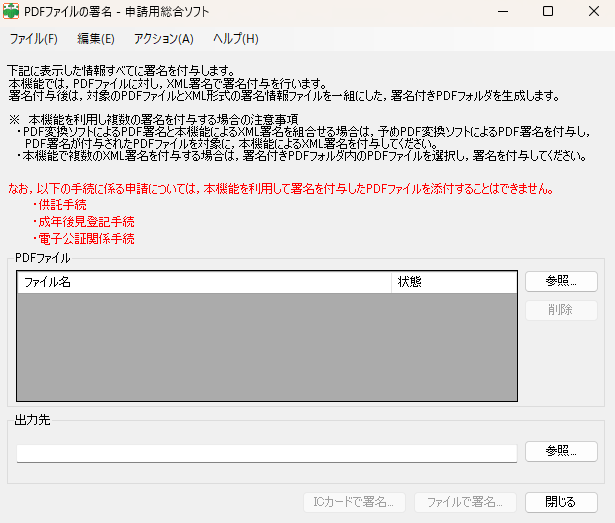

申請用総合ソフトの「ツール」から「PDFファイルの署名」をクリックし、「参照」から、署名するPDFファイルを選択します。

出力先には、電子署名したPDFファイルを保存する先を指定しましょう。

マイナンバーカードを利用する場合は、「ICカードで署名」をクリックし、カードリーダにICカードを差し込み、「OK」をクリックします。

アクセスパスワード入力のフォームが出てくるので、マイナンバーカードの電子証明書パスワードを入力しましょう。

忘れてしまった人、入力を5回間違えてロックがかかってしまった人は、住民票がある市区町村役場で再設定しましょう。

指定した出力先に、PDFファイルと署名情報XMLファイルがあることを確認したら、添付書類への電子署名の付与は完了です。

添付書類の添付

電子署名を付与した添付書類を申請書に添付します。

上部メニューの「ファイル添付」から、添付するファイルやフォルダの種類を選択します。マイナンバーカードを利用して署名した場合は「署名付きPDFフォルダ追加」を選びましょう。

添付書類の入ったフォルダを選択し、「保存」をクリックします。

申請書情報への電子署名の付与

電子署名は、添付書類だけでなく申請書自体にも付与します。

上部メニューから「署名付与」を選択し、マイナンバーカードを利用する場合は「ICカードで署名」をクリックします。

カードリーダにICカードを差し込んだら、OKを押しましょう。

添付書類のときと同じく、マイナンバーカードの電子証明書パスワードを入力し、「確定」をクリックします。

処理状況画面の情報の欄に、赤文字で「署」が表示されていれば、申請者情報への電子署名は完了です。

申請書の送信

ここまでの作業が完了して初めて、申請書を送信できます。

対象の申請書を選択し、上部メニューの「申請データ送信」をクリックします。

「送信前申請一覧」画面に移行するので、送信対象のチェックボックスにチェックを入れてから「送信」をクリックしましょう。

処理状況の確認と対応

送信した申請書の処理状況は、「処理状況表示」画面から確認できます。

商業・法人項目で確認できる内容は、主に以下のようなものです。

| 欄 | ボタンの出現条件 | できること |

|---|---|---|

| 到達 | システムに申請書の情報が到達したとき | 申請番号、到達日時などの確認 |

| 受付確認 | 法務局で申請書が受け付けられたとき | 受付番号、受付年月日などの確認 |

| 補正 | 登記所から補正(申請書の修正命令)のお知らせがあるとき | 補正するべき内容の確認 |

| お知らせ | 補正以外のお知らせがあるとき | お知らせの内容の確認 |

| 公文書 | 何らかの電子公文書が発行されたとき | 電子公文書の電子署名や電子証明書の有効性の検証 |

| 納付 | 最初から | 納付状況の確認、電子納付による登録免許税の納付 |

上部メニューの「更新」をクリックすれば、最新の状態を確認できます。

登録免許税の納付

オンラインで法人登記の申請を行った場合の登録免許税は、電子納付か収入印紙などによる窓口・郵送納付のいずれかを選べます。

電子納付を行う場合は、処理状況表示画面の「納付」ボタンを押し、納付状況が未納付になっていることを確認したら「納付」をクリックします。

電子納付の総合窓口になっている「e-Gov電子納付」画面が表示されるので、案内に従って電子納付を行います。

収入印紙などで納付を行う場合は、上部メニューの「アクション」から「登録免許税納付用紙の印刷(商業・法人)」をクリックして、納付用紙を印刷します。

作成した書類を、会社の所在地を管轄する法務局に持参あるいは送付しましょう。

登記簿謄本(登記事項証明書)のオンライン申請方法

登記申請を行い、会社を設立したあとに必要になる登記簿謄本も、オンラインで申請できます。

申請用総合ソフトの「交付請求書(登記事項証明書・印鑑証明書等)」からでも申請可能ですが、より手軽に申請したい場合は、登記ねっと供託ねっとの「かんたん証明書請求」を利用しましょう。

また、登記簿謄本の内容だけを確認したいという場合は、「登記情報提供サービス」を利用すると、Web上で日本国内の登記情報を即座に、かつリーズナブルに確認できます。

「かんたん証明書請求」と「登記情報提供サービス」の利用方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

法人登記をオンラインで行う際のよくある質問

法人登記をオンラインで行う際によくある質問をまとめました。

ファイルタイプの電子証明書はAdobe Acrobatなども必要なのではないか

ファイルタイプの電子証明書であっても、申請用総合ソフトの「PDFファイルの署名」から「ファイルで署名」を選べば、電子証明書を申請書や添付書類に付与できます。

そのため、Adobe Acrobatなどの有償ソフトは不要です。

PDF署名プラグインソフトという、PDFファイルに電子署名を付与するためのソフトウェアを利用する場合にはAdobe Acrobatが必須ですが、これはあくまで法務省の仕様に完全に準拠した電子署名を付与するためのものであり、必ず使用しなければいけないものではありません。

参考:PDF署名プラグインについて|登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと

Adobe Acrobatがないと電子証明書が付与されたかどうかを確認できないのではないか

書類に電子証明書が適切に付与されたかどうかを確認する際には、Adobe Acrobat Readerを利用しましょう。

これは無償でダウンロードできる、PDF閲覧ソフトです。

電子署名パネルから、書類に付与されている電子署名とタイムスタンプを確認できます。

電子証明書はマイナンバーカードとファイルタイプのどちらを使うべきか

手続き上の利便さで言えば、マイナンバーカードを電子証明書として利用することをおすすめします。

どちらも専用のソフトのインストールや、事前準備を行わなければならない点は変わりませんが、ファイルタイプは電子証明書に有効期限があり、その期間に応じて発行する際に手数料がかかります(マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限は5年か10年)。

また、あらかじめ作っておかなくてはいけない「証明書発行申請ファイル」は、法務局へ直接あるいは郵送での提出が必要なため、オンライン上ですべての手続きを行うことができません。

全体的な手続きの煩雑さや難易度から見ても、ファイル形式よりもマイナンバーカードを選んだほうが登記申請をスムーズに行えるでしょう。

ただし、マイナンバーカードを電子証明書として利用する場合はICカードリーダライタが必要になります。

安いものは1,000円前後で購入できますが、可能な限りコストを抑えたいという場合は、ファイルタイプの電子証明書を認証期間1カ月で取得すれば、500円で電子証明書を利用できます。

ファイルタイプの電子証明書の取得方法に関しては、以下のサイトを確認してください。

添付書類がPDFで準備できないときはどうすればいいのか

添付書類の電子署名がどうしてもできない、あるいはPDFで作成できない場合は、書類を法務局の窓口に持参あるいは郵送することでも、オンラインの手続きを進められます。

申請用総合ソフトの上部メニューの「アクション」から、「書面により提出した添付情報の内訳表」をクリックして、表示された内訳表を印刷します。

必要事項の記載を確認したうえで、PDFで送付していない添付書類とともに管轄の法務局に持参または郵送しましょう。

ただし、法務局に添付書類を持参または郵送した場合、登記手続きが24時間以内に完了する条件の1つである「定款などの添付書類がすべて電磁的記録(PDFファイル)によって作成され、申請者情報と一緒に送信されている」を満たせなくなります。

そのため、登記完了までに時間がかかってしまう点には注意しましょう。

この記事のまとめ

オンラインでの法人登記には、いくつものソフトのインストールや、書類それぞれの電子証明書の付与などが必要になります。

事前の準備の段階でも、Windowsでしかシステムが動かなかったり、申請者情報の入力が必要だったりと、ハードルが高いと感じることも多いでしょう。

しかし、定款の作成までをオンラインで行った場合は収入印紙代の4万円を節約できたり、条件を満たせば原則で24時間以内に登記申請が完了したりと、オンライン登記には大きなメリットもあります。

設立登記に特化した、法人設立ワンストップサービスもあるので、自分の事情に合わせてオンライン登記を利用するかどうかを判断しましょう。

オンラインでの法人登記申請で困ったら司法書士や税理士に相談しよう

オンラインでの法人登記は、現状では使いにくい点も多く、あまり個人の方におすすめできるサービスとは言えない部分もあります。

しかし、できるだけ急いで法人を設立したい、あるいは何度も法人登記を行う予定がある場合などには、オンラインでの登記申請は非常に便利なシステムです。

自分一人ではオンライン登記申請を行えないと感じたときは、会社設立を専門とする税理士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。

税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。