最終更新日:2025/8/26

法人の登記簿謄本とは?見本と内容や取得方法・よくある質問について解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

法人の登記簿謄本は、会社を運営するうえでしばしば必要になる書類です。

しかし初めて登記簿謄本を発行する際には、どこでどうやって申請すればいいのか、申請書はどのように書けばいいのか、肝心の登記簿謄本をどのように読めばいいのかわからないという場合も多いでしょう。

この記事では、登記簿謄本の見本を元に、それぞれの記載事項について解説します。

また、登記簿謄本の請求方法や申請書の書き方、よくある質問なども紹介しているので、登記簿謄本について知りたい人は、ぜひ一度目を通してください。

目次

法人の登記簿謄本とは

法人の登記簿謄本とは、法務局に登録した法人の情報をまとめた、登記簿のコピーのことです。

登記簿には、土地・建物の所在地や面積、所有者を公示するための「不動産登記簿」もあります。

今回の記事では株式会社や合同会社の情報をまとめた法人(商業)登記簿について解説します。

登記簿謄本と登記事項証明書はまったく同じもの

登記簿謄本は、登記内容を紙ベースで管理していたころの呼び名であり、現在は「登記事項証明書」が正式な書類名です。

これらは呼び名が違うだけで、どちらも同じ書類を指します。

何らかの契約や取引で「登記簿謄本を提出してください」と言われた場合は、登記事項証明書を法務局で交付してもらいましょう。

法人の登記簿謄本(登記事項証明書)の種類

登記事項証明書は、記載内容の範囲によって4種類に分けられています。

- 履歴事項証明書

- 現在事項証明書

- 閉鎖事項証明書

- 代表者事項証明書

履歴事項証明書は、現在の会社の情報や、請求日の3年前の年の1月1日以降に会社情報に変更や抹消があった場合の履歴など、基本的な会社の登記内容をまとめたものです。

現在事項証明書は、履歴事項証明書のなかから現在効力のある事項のみをまとめたものです。

閉鎖事項証明書は、過去20年に組織変更などによって登記簿から閉鎖・抹消された事項をまとめたものです。

代表者事項証明書は、会社の代表者について取得日時点での情報のみをまとめたものです。

これらの証明書は、さらに全部事項証明書(謄本)と一部事項証明書(抄本)という括りで分けられることもあります。

全部事項証明書(謄本)は、登記簿に記載されている情報をすべて写したもので、一部事項証明書(抄本)は、そのうちの一部を抜粋したものです。

このように登記事項証明書には多くの種類がありますが、手続きや契約で求められるのは、ほとんどの場合は「履歴事項全部証明書」です。

この記事でも、登記簿謄本=登記事項証明書=履歴事項全部証明書として解説します。

法人の登記簿謄本(登記事項証明書)の見本と記載事項

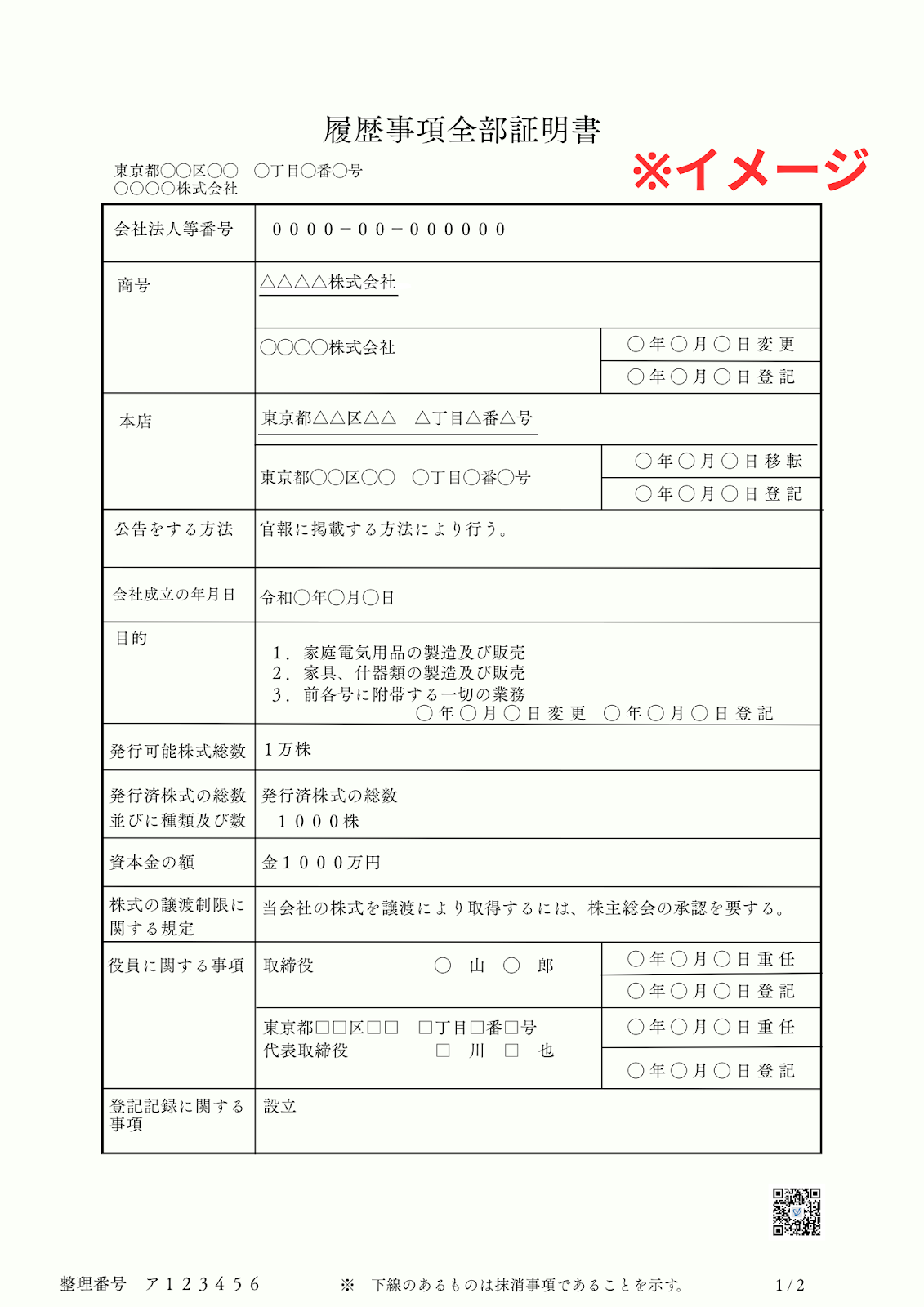

履歴事項全部証明書の見本を元に、それぞれの記載事項について解説します。

下線が引かれている「△△△△株式会社」などの項目は、それが登記変更によって抹消された事項であることを示しています。

以下、登記簿謄本の記載事項を詳しく紹介していきます。注意点として、紹介する記載事項はあくまで一般的なものです。

登記した内容によっては「貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項」や「単元株式数」など、見本にない項目が記載されることもあります。

会社法人等番号

「会社法人等番号」とは、12桁の数字からなる、登記された法人を法務局が識別するための番号です。

この番号は、法人口座の開設や税の申告書など、さまざまな場面で記入することになります。

会社法人等番号と非常によく似たものに、「法人番号」があります。

これは、法務局ではなく国税庁が全法人に振り分けて管理している番号です。

ちなみに、法人番号の桁数は13桁なのですが、これは会社法人等番号に1桁のチェックデジット(検査用数字)が付加されているというしくみです。

会社法人等番号と法人番号については、以下の記事で詳しく解説しています。

商号

「商号」とは、社名のことです。

変更があった場合は、上に古い商号、下に新しい商号が記載されます。新しい商号の隣には、変更があった年月日と登記された年月日も記載されます。

本店

「本店」とは、本店所在地のことです。

変更があった場合は、上に古い本店所在地が、下に新しい本店所在地が記載されます。

移転と登記のあった年月日もそれぞれ確認できます。

公告をする方法

公告とは、法令上の特定事項を広く一般に公開するための方法のことです。

有名なものとしては、決算公告などがあります。

公告をする方法は、以下の3種類から選ばれます。

- 官報に掲載する方法

- 日刊新聞紙に掲載する方法

- ホームページに掲載する方法(電子公告)

会社設立の年月日

「会社設立の年月日」とは、会社設立日のことです。

西暦ではなく、和暦で表記されます。

目的

「目的」とは、会社の事業目的のことです。

変更や追加などがあった場合は、それがいつ行われたかの年月日も確認できます。

発行可能株式総数

「発行可能株式総数」とは、会社が最大限発行できる株式の数のことです。

この枠を超えて株式を発行するためには、定款と登記内容の変更が必要になります。

発行済株式の総数並びに種類及び数

「発行済株式の総数」とは、会社が現在発行している株式の数のことです。

「種類及び数」とは、普通株式以外の「優先株式」や「劣後株式」を発行している場合に記載されます。

資本金の額

「資本金の額」とは、会社設立時の資本金の額です。

「金◯◯万円」といったように記載されます。

増資あるいは減資があった場合は、変更前と変更後の資本金の額に加え、変更があった年月日と登記された年月日も確認できます。

株式の譲渡制限に関する規定

「株主の譲渡制限に関する規定」とは、株主が第三者に法人の株式を譲渡する場合に、取締役会あるいは株主総会の承認を必要とする制度に関する規定です。

株式の一部でも、譲渡制限がついていない場合は「公開会社」となり、すべての株式に譲渡制限がついている場合は「非公開会社(株式譲渡制限会社)」となります。

日本の多くの企業は非公開会社ですが、その場合は「当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。」のように記載されます。

役員に関する事項

株式会社の場合は取締役、代表取締役、監査役など、合同会社の場合は業務執行社員や代表社員の氏名が記載されます。

代表取締役と代表社員は、氏名に加えて住所も記載されます。

重任(任期満了後に引き続きその職務に就任すること)があった場合は、その任命と登記があった年月日も確認できます。

登記記録に関する事項

法人の設立や本店移転、合併、破産などの履歴に関する登記事項が記載されます。

通常は「令和◯年◯月◯日登記」と、会社設立の年月日と同じような記載です。

たとえば本店移転があった法人の場合は、「令和◯年◯月◯日 ◯◯県◯◯区◯◯ ◯ー◯ー◯から本店移転」といった記載が追加されます。

法人の登記簿謄本(登記事項証明書)の取り方

登記簿謄本は、法務局に申請書を提出して請求します。

主に以下の3種類の方法で、登記簿謄本の請求ができます。

- 法務局の窓口で請求する

- 郵送で請求する

- オンラインで請求する

登記簿謄本は、請求に必要となる書類や手続きが少なく、気軽に発行できます。

手数料は500円程度で、請求方法によって異なります。

登記簿謄本の手数料に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

以下では、窓口、郵送、オンラインそれぞれの詳しい申請方法を解説します。

法務局の窓口で請求する

全国各地の法務局の窓口で、登記簿謄本を発行することができます。

以前は対象の法人が登記申請を行った法務局でしか、登記簿謄本を発行することができませんでした。

しかし現在はオンライン化が進み、すべての法務局で、日本全国の法人の登記簿謄本を発行できます。

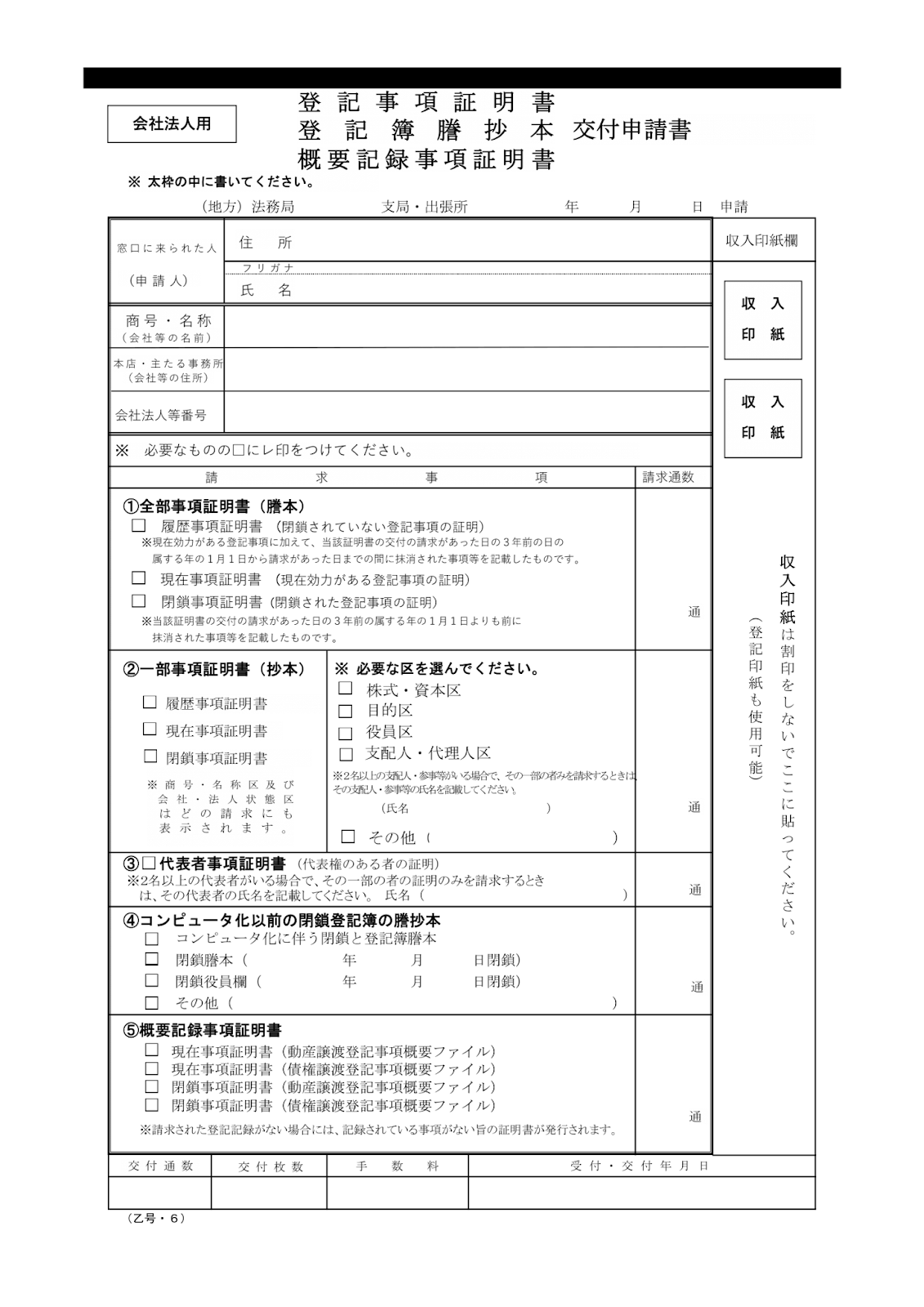

上の画像は、登記事項証明書の交付申請書です。

法務局の窓口に備え付けられているので、申請者の住所と氏名、登記簿謄本を発行する会社の商号と本店所在地を記入します。

会社法人等番号を記入する欄もありますが、わからない場合は空欄でも構いません。

さらに、請求する登記簿謄本の種類と請求通数を記入します。

書類の右側にある収入印紙欄に、収入印紙を貼ります。

登記簿謄本1通につき、600円分の収入印紙が必要です。割印や消印をすると、その収入印紙が受理されなくなるので注意しましょう。

より詳しい登記事項証明書の交付申請書の記入方法は、以下の記事で解説しています。

郵送で請求する

交付申請書を法務局に郵送する方法でも、登記簿謄本を発行できます。

法務局のサイトから登記事項証明書の交付申請書のひな型をダウンロードできるので、窓口での提出と同じように必要事項を記入し、収入印紙を貼ります。

この際に収入印紙は、別紙ではなく申請書に貼るようにしてください。また割印や消印はしないように注意しましょう。

値段は窓口で申請する場合と同じく、600円になります。

また、返送用の封筒も忘れずに用意し、切手の貼り付けや宛先の記入を行ったうえで同封しましょう。

オンラインで請求する

「登記ねっと 供託ねっと」というサイトの「かんたん証明書請求」を利用すれば、オンラインからでも登記簿謄本を発行できます。

参考:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと|法務省

手数料が割引になるうえ、インターネットバンキングから電子納付ができるので、収入印紙を買う手間が省けます。

初回に申請者情報の登録は必要ですが、何度も登記簿謄本を発行する予定がある人にとっては便利なサービスです。

オンラインでの登記簿謄本の請求方法に関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。

法人の登記簿謄本(登記事項証明書)のよくある質問

登記簿謄本に関する、よくある質問をまとめました。

ネット上だけで登記簿謄本の内容を確認できないのか

「登記情報提供サービス」という、一般財団法人の民事法務協会が提供するサービスを利用することで、登記簿謄本の内容をネット上で閲覧することができます。

これはあくまで登記簿謄本を閲覧するためのサービスであり、証明文や公印などが付加されません。

そのため公的な手続きには使えませんが、一部の行政機関のオンライン申請などでは、登記情報提供サービスで発行できる「照会番号」を利用して、登記情報の確認を行うことが可能です。

登記簿謄本はどんな場面で必要になるのか

登記簿謄本は、主に以下のような契約や申し込みを行う際に必要になります。

- 補助金や助成金の申請を行うとき

- 融資を申し込むとき

- 法人口座を開設するとき

- オフィスの賃貸契約を結ぶとき

登記簿謄本の提出を求められる際には、「発行から3カ月以内のもの」などの条件がつくこともあります。

そのため登記簿謄本は、必要になったときにその都度発行することをおすすめします。

また、取引先の情報を知りたい場合などには、自社ではなく他社の登記簿謄本を発行することもあるでしょう。

本店の移転履歴や、代表取締役の氏名と住所などを確認できるので、相手が信用できる取引先なのかをある程度計れます。

登記簿謄本の請求に身分証明書や印鑑は必要なのか

登記簿謄本を請求する際に、身分証明書や個人実印、法人印などを求められることはありません。

また、登記簿謄本は誰でも発行できるので、委任状なども不要です。

登記簿謄本のホッチキスは外していいのか

登記簿謄本が複数枚におよぶ場合は、ホッチキスで左綴じになっています。

ホッチキスを外してしまうと、「その登記簿謄本は内容を差し替えた可能性がある」として、手続きに使えなくなってしまいます。

自社で管理するためのものであれば問題はありませんが、それ以外の用途に使用する登記簿謄本のホッチキスは外さないようにしましょう。

この記事のまとめ

法人の登記簿謄本とは、法務局に登録した法人の情報をまとめた、登記簿のコピーのことです。現在は登記事項証明書とも呼ばれます。

登記簿謄本には、その法人の商号や目的、本店所在地など、さまざまな重要事項が記載されています。

金融機関などとの契約ややり取りで自社の登記簿謄本が必要になるほか、取引先の情報が欲しい場合などにも登記簿謄本を発行します。

法務局の窓口に登記事項証明書の交付申請書を提出あるいは郵送することで、登記簿謄本を発行できます。近年はオンラインでも請求が可能です。

登記事項証明書の交付申請書は記入すべき箇所も比較的少ないので、ぜひこの記事で紹介した見本を参考に作成してみてください。

法人の登記簿謄本に関して不安があれば税理士や司法書士に相談しよう

法人の登記簿謄本は、比較的簡単に、かつ安価で誰でも発行することができます。

しかし初めて申請書を書く際には、登記事項証明書の形式の多さに戸惑ってしまうこともあるでしょう。

また、せっかく取引先の登記簿謄本を取得したのに、記載内容からどのようなことが読み取れるのかがわからず、結局あまり役に立たなかったといったこともあります。

登記簿謄本の申請方法や見方について疑問や不安があるときは、会社設立を専門とする司法書士や税理士などに相談してみるのもいいでしょう。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。

税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。