最終更新日:2025/9/17

会社・法人の登記簿謄本とは?種類や取得方法・誰でも閲覧できるかなどを解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

法人の登記簿謄本は、会社を運営するうえで必ずと言っていいほど必要になる、重要な書類です。

登記簿謄本は法務局に請求することで取得できますが、種類や分類が多く、慣れないうちはどの登記簿謄本を取得すればいいのかわからず混乱してしまうこともあるでしょう。

この記事では法人の登記簿謄本について、種類と記載内容、取得する際に必要な申請書の書き方などを、画像を元に解説します。

登記事項証明書との違いや手数料、よくある質問など、登記簿謄本を発行するうえで疑問になりやすい点を詳しく解説しています。

会社設立や運営で登記簿謄本が必要になったという方は、ぜひ一度目を通してください。

目次

法人登記簿謄本とは

法人の登記簿謄本とは、法務局に登録されている、法人のさまざまな情報をまとめた登記簿のコピーのことです。

主に会社の運営において、その会社が法的に実在していることを証明し、資本金の額や役員構成などを公的に示すために使用されます。

具体的には、以下の場面などで使用します。

- 法人口座の開設や融資の申し込み

- 補助金や助成金の申請

- オフィスの賃貸借契約

- 登記内容の変更申請

登記簿謄本は、これら以外にもさまざまな場面で提出が求められます。

たとえば、他の法人と取引を行う際に、相手側の情報を確かめるために取得することもあります。

非常に重要かつ使用することの多い書類ですが、法務局に申請を出せば誰でも手軽に発行で

きる書類でもあります。

「法人の登記簿謄本」と「登記事項証明書」の違い

法人の登記簿謄本と登記事項証明書は、どちらも同じ書類を指します。

かつては登記簿が紙ベースで管理されており、そのコピーを登記簿謄本と呼んでいました。

1990年ごろから登記簿が順次オンライン化する中で、新たに「登記事項証明書」という呼び名が生まれ、現在はこちらが正式な名称になっています。

法人の登記簿謄本(登記事項証明書)の種類

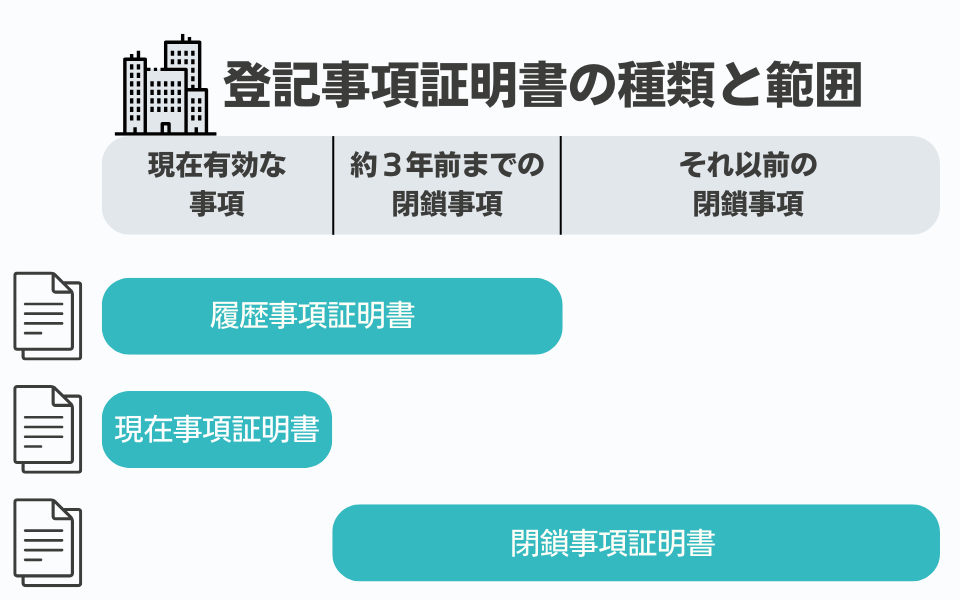

登記簿謄本は、登記事項のどの項目をまとめたかによって、複数の種類に分かれます。

主な登記簿謄本の種類は以下のとおりです。

- 履歴事項証明書

- 現在事項証明書

- 閉鎖事項証明書

それぞれの内容と、どのような場面で使用するのかについて解説します。

履歴事項証明書

履歴事項証明書とは、現在の会社情報と、請求日の3年前の年の1月1日以降に変更、抹消された会社情報の履歴が記載された書類です。

会社の直近の情報を確認できるので、登記簿謄本の種類の中では最も使用頻度が高いです。

多くの場合、法人の登記簿謄本とは、履歴事項証明書の完全なコピーである「履歴事項全部証明書」を指します。

現在事項証明書

現在事項証明書とは、請求日時点で有効な登記内容のみが記載された書類です。

記載される項目の種類は、履歴事項全部証明書と同じです。

主に、履歴事項全部証明書の枚数が多く、確認に手間取ってしまう場合に利用されます。

閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書とは、会社の倒産や本店移転などで閉鎖(変更)された登記内容をまとめた書類です。

履歴事項全部証明書では、閉鎖された事項は約3年分しか確認できません。

一方で、閉鎖事項証明書では閉鎖されてから20年以内の事項すべてを確認できます。

閉鎖事項証明書に関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。

法人の登記簿謄本(登記事項証明書)の取り方と必要なもの

法人の登記簿謄本は法務局に請求することで取得できますが、請求の仕方は主に3種類あります。

- 法務局の窓口で請求する

- 郵送で請求する

- オンラインで請求する

それぞれ必要なものは若干異なりますが、基本的には申請書を作成し、手数料を払うことで請求できます。

本人確認ができる証明書などは不要なため、気軽に発行できる書類といえるでしょう。

一部の記事では印鑑カードが必要と記載されることもありますが、これも登記簿謄本の請求には必要ありません。

具体的な手続きの方法と、書面での申請書の書き方について解説します。

法務局の窓口で請求する

法務局に直接赴き、登記事項証明書等交付窓口で請求する方法です。

備え付けの登記事項証明書の交付申請書(以下、申請書)に記入して提出するほか、法務局によっては証明書発行請求機からでも請求が可能です。

登記簿謄本の請求から発行までは、法務局の混雑具合にもよりますが、およそ20分前後です。

ただし、法務局の窓口対応時間である平日午前9時から午後5時までしか請求できない点に注意してください。

手数料は登記簿謄本1通につき、600円です。

ただし1社の登記簿謄本の枚数が50枚を超えている場合は、50枚ごとに100円の追加料金がかかります。

支払いは現金ではなく収入印紙で行う必要がありますが、法務局であればその場で収入印紙の購入が可能です。

申請書の書き方については、こちらの記事を参考にしてください。

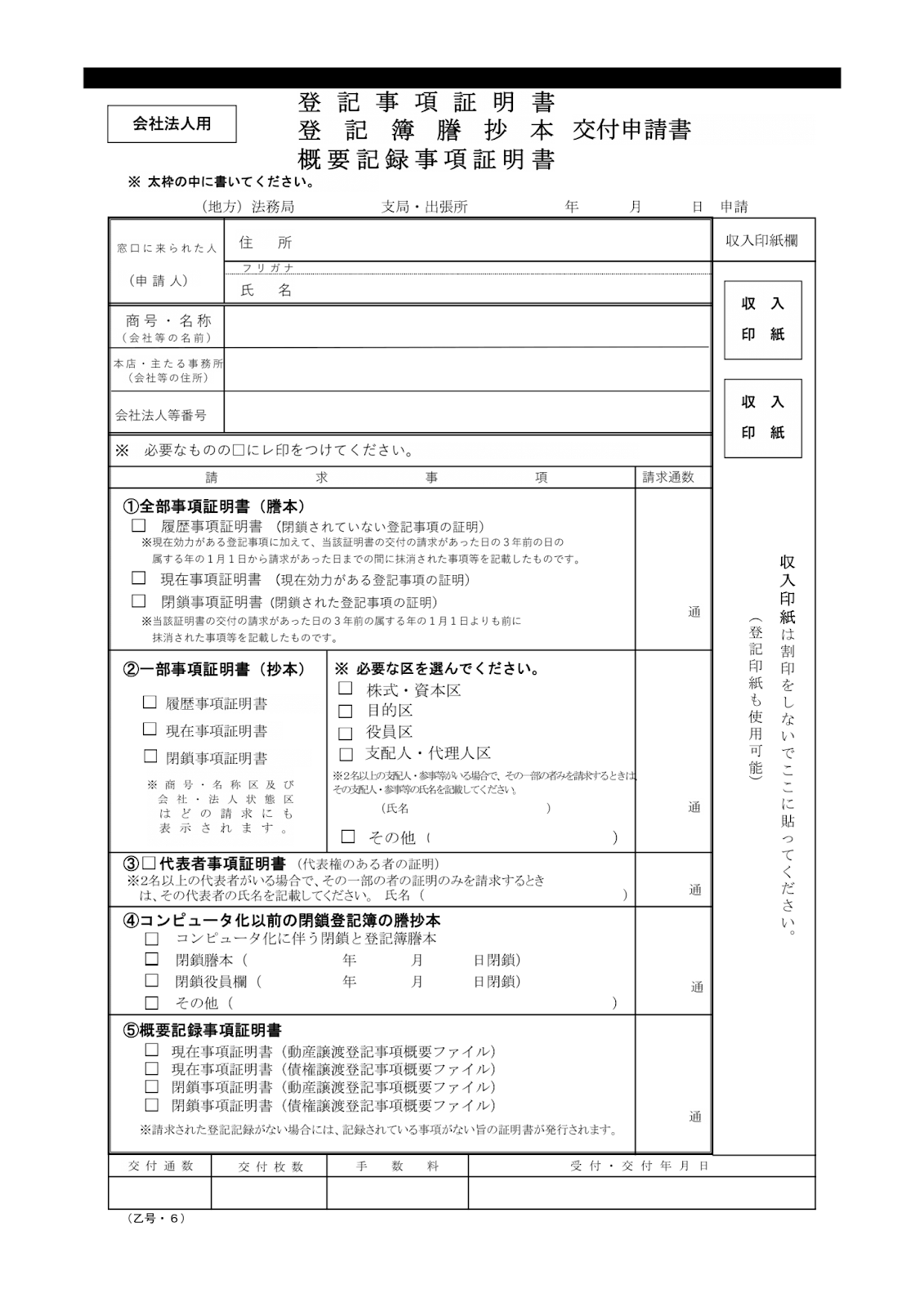

申請できる書類については、以下の実際の申請書の画像を元に解説します。

1.全部事項証明書(謄本)

全部事項証明書(謄本)とは、対象となる登記内容のすべてをコピーした書類のことです。

履歴事項証明書などの完全なコピーが欲しい場合は、この項目にチェックを入れ、必要な通数を記入します。

2.一部事項証明書(抄本)

一部事項証明書(抄本)とは、全部事項証明書(謄本)から一部を抜粋したものです。

全部事項証明書の枚数が膨大で、内容が確認しにくい場合などに利用されます。

履歴事項などの一部のコピーが必要な場合は、証明書の種類の項目にチェックを入れたうえで、その証明書のどの内容を抜粋するのかを選択し、必要な通数を記入します。

それぞれの区は、具体的に以下のような内容を指します。

- 株式・資本区:発行可能株式総数や資本金の額など

- 目的区:会社の事業目的

- 役員区:取締役などの役員の住所、氏名など

- 支配人・代理人区:支配人・代理人の氏名や置かれている営業所など

- その他:これらに当てはまらない記載内容

3.代表者事項証明書

代表者事項証明書とは、会社を代表する者(代表取締役や代表社員など)の情報を抜粋し、その資格を証明する書類のことです。

主に裁判や強制執行など、会社の代表者としての能力を行使するときに、その資格があることを証明するために使用します。

4.コンピュータ化以前の閉鎖登記簿の謄抄本

コンピュータ化以前の閉鎖登記簿の謄抄本とは、登記簿謄本のデジタル化が進められた1990年ごろの時点で、すでに閉鎖されていた登記簿のコピーのことです。

端的に言えば、非常に古い閉鎖事項について調べたい場合に利用するものです。

申請書の「コンピュータ化以前の閉鎖登記簿の謄抄本」欄には、以下の4項目があります。

- コンピュータ化に伴う閉鎖と登記簿謄本

- 閉鎖謄本

- 閉鎖役員欄

- その他

「コンピュータ化に伴う閉鎖と登記簿謄本」とは、登記簿謄本がオンライン化する際に閉鎖された紙媒体の登記簿のことを指します。

記載内容は、現在ではオンラインの登記簿に移行されているため、履歴事項証明書などを取得すれば全く同じ内容を確認できます。

「原本の筆跡・訂正印を確認したい」「PDFより紙で欲しい」といった場合にのみ利用します。

ただし、法人の登記簿謄本は閉鎖事項の保存期間が20年と定められています。

紙媒体からオンラインへの移行は1990年代に行われたため、紙媒体の登記簿謄本の多くはすでに保存期間を超過し、廃棄されている可能性があります。

また、コンピュータ化以前の閉鎖登記簿の謄抄本を請求する場合は、その法人の本店または支店の所在地を管轄する登記所でないと取得できません。

5.概要記録事項証明書

概要記録事項証明書とは、会社が持つ動産や債権などの「資産」が、担保として扱われているかを確認できる書類です。

現在事項証明書では、現在も有効あるいは請求日の3年前の1月1日以降に抹消された登記について確認できます。

閉鎖事項証明書では、3年前よりさらに前に抹消された登記を確認できます。

ただし、具体的な動産や債権の品名や金額などは書かれていません。これらを知りたい場合は、動産・債権譲渡登記の登記事項証明書などを取得する必要があります。

また、概要記録事項証明書の手数料は、書面での請求の場合は1通につき300円です。

登記簿謄本(登記事項証明書)とは値段が違うので、注意しましょう。

郵送で請求する

登記簿謄本は、上で解説した申請書を法務局に郵送することでも請求できます。

申請書に必要事項を記入し、返信用封筒に切手と宛名を付け、同封したうえで法務局に郵送します。

封筒には表に「登記事項証明書交付申請書在中」と書き、日中に連絡が取れる電話番号も追記しておきましょう。

普通郵便でも問題ありませんが、書留であれば補償がつくので、貼り付ける収入印紙の額が大きい場合は検討してください。

申請書を郵送してから手元に登記簿謄本が届くまでは、およそ2~3日ほどかかります。

また、申請した登記簿謄本を郵送による返送ではなく、法務局に直接赴いて受け取ることもできます。

その場合は、申請書の余白か別紙に「窓口受取希望」と注記して、返信用封筒を同封せずに送付します。

申請が受理され、登記簿謄本が発行されると、法務局から電話で連絡が来ます。

受け取りの際には、本人確認ができる証明書を持っていきましょう。

オンラインで請求する

「登記ねっと 供託ねっと」というサイトの「かんたん証明書請求」から、オンラインで登記簿謄本を請求することもできます。

参考:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと|法務省

オンラインで請求した場合も、受け取れる登記簿謄本は電子データではなく、紙媒体です。

登記簿謄本のオンライン申請は、書面での申請に比べて手数料が割安です。支払いはインターネットバンキングか、電子納付対応のATMで行います。

クレジットカードは使用できない点に注意してください。

また、システムの利用には初回に利用者登録が必要ですが、専用ソフトのインストールや電子証明書などは不要なため、比較的簡単に利用できます。

オンラインでの登記簿謄本の請求方法に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。

法人の登記簿謄本(登記事項証明書)のよくある質問

法人の登記簿謄本に関して、よくある質問をまとめました。

法人の登記簿謄本は誰でも取得できるのか

あらゆる法人の登記簿謄本は、誰でも申請して取得できます。

申請の際には、申請人の住所と氏名は申請書に記載しなくてはいけませんが、特にそれを裏付ける身分証明書などの提出は必要ありません。

また、法人側からは、どのような人物が自社の登記簿謄本を取得したかを確認することができません。

登記簿謄本には本店所在地や代表者の住所など、プライバシーに関わる内容も記載されています。

個人情報の流出が気になる人は、後述する「代表取締役等住所非表示措置」を利用したり、本店所在地を自宅以外の住所にするなどして対策しましょう。

登記簿謄本にはいろいろな種類があるが、結局どれを何枚くらい取得すればいいのか

法人の登記簿謄本の中で最も使用する頻度が多いのは、履歴事項全部証明書です。

金融機関などから登記簿謄本の提出を求められ、特に種類についての指定がない場合は、履歴事項全部証明書を取得すれば、ほとんどのケースで問題はないでしょう。

枚数に関しては、そのときに必要となる枚数を必要な分だけ取得しましょう。

登記簿謄本は内容が変わることもあるので、多くの場合で提出の際に「3カ月以内に取得したもの」などの期限が設定されています。

登記簿謄本の取得の際は、期限にも気をつけて、必要な枚数を申請しましょう。

法人登記簿謄本の内容を非公開にできないのか

基本的に法人登記簿謄本の内容は非公開にできません。

しかし代表取締役の住所に関しては、商業登記規則31条の3に基づく「代表取締役等住所非表示措置」を利用して、一部を隠すことができます。

この制度を利用することで「東京都◯◯区◯◯ ◯丁目◯番◯号」と表示されていたものを、「東京都◯◯区」のように、最小行政区画までの表示に留められます。

ただし、この制度を利用するためには、登記を行う段階で代表取締役等住所非表示措置の申請を行い、さらに非上場会社の場合は以下の書類を提出しなくてはいけません。

- 株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等

- 代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書

- 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面

また、この措置は現在は株式会社にのみ適用されており、合同会社は利用できない点にも注意してください。

登記簿謄本の手数料はいくらなのか

登記事項証明書の謄抄本は、書面で請求する場合は600円です。

オンライン請求の場合は受取方法によって手数料が変わります。郵送で受け取るなら520円、窓口で受け取るなら490円です。

2025年4月1日からオンライン申請での手数料が増額しているので、注意してください。

登記簿謄本の手数料に関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。

登記簿謄本の枚数が50枚を超えた場合の追加の手数料はどうやって支払えばいいのか

登記簿謄本の追加手数料は、収入印紙で支払わなければいけません。

通常、1社の登記簿謄本が50枚を超えることはほぼありません。ですが、もしそうした登記簿謄本を発行する場合は、50枚ごとに100円の手数料が加算されます。

とはいえ、申請する時点で登記簿謄本が何枚になるかを把握することは難しいでしょう。

法務局の窓口での申請であれば、その場で収入印紙を買い足し、追加で貼り付けることができます。

郵送での申請の場合は、まずは基本料金分の収入印紙を貼り付けて送付しましょう。

基本料金では足りない場合は、法務局から「◯円不足しています」といった補正通知が届くので、不足分の収入印紙を台紙などに貼って、改めて送付してください。

補正通知には納付期限となる日にちも記載されています。

オンライン申請であれば、システムが自動的に総額を出してくれるため、追加の手数料の納付方法で悩む心配はありません。

この記事のまとめ

法人の登記簿謄本とは、法務局に登録されている登記簿のコピーのことです。

法人の基本的な情報を確認、証明するために使用されます。

履歴事項証明書や閉鎖事項証明書などの登記簿謄本の種類は、どの範囲の登記事項をまとめるかで異なります。

さらに、登記内容を全てコピーするか、一部のみ抜粋するかで、全部事項証明書と一部事項証明書に分類されます。

代表者のみの登記事項をまとめた代表者事項証明書や、コンピュータ化以前の閉鎖登記簿についての登記簿謄本も取得が可能です。

しかし、実際は多くの場合で履歴事項全部証明書のみが利用されます。

請求は法務局の窓口で行うほか、申請書を郵送するか、オンラインからでも申請が可能です。

手数料はオンライン申請が若干リーズナブルですが、基本的にどの方法でも600円以内です。

窓口での支払いは、現金ではなく収入印紙で行う点に注意しましょう。

オンライン申請であれば、インターネットバンキングあるいは電子納付対応のATMからでも支払いができます。

法人の登記簿謄本について悩んだら税理士や司法書士に相談しよう

法人の登記簿謄本は、銀行での法人口座の開設や融資、補助金・助成金の申請など、会社にとって重要な場面で必要となる書類です。

請求自体は簡単に行えますが、窓口は平日しか利用できず、郵送やオンラインでの申請は手元に届くまでに数日かかってしまいます。

また、取引先の情報を得るために登記簿謄本を取得したとしても、記載内容からどのような情報を読み取ればいいのかについては専門的な知識と経験が必要になります。

登記簿謄本の申請方法や見方について疑問や不安があるときは、会社設立を専門とする司法書士や税理士などに相談してみるのもいいでしょう。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。

税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。