最終更新日:2025/9/18

法人登記簿謄本を取得するための値段や手数料とは?

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

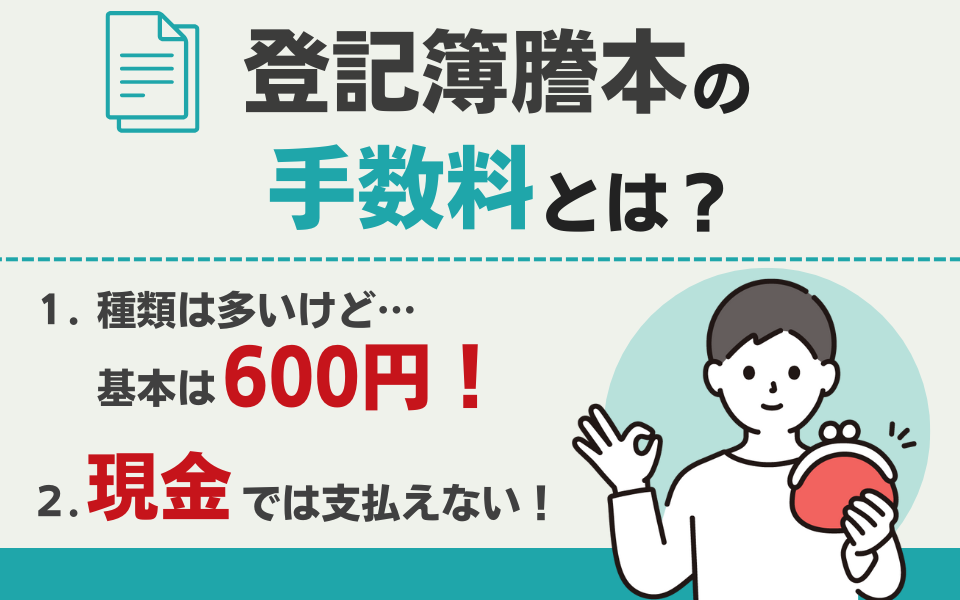

登記簿謄本を法務局に請求する際には、手数料が必要です。

しかし、登記簿謄本には履歴事項証明書や閉鎖事項証明書など、いくつか種類があります。記載されている内容はそれぞれ違いますが、手数料も違うのでしょうか?

この記事では、登記簿謄本の手数料について詳しく解説します。

実際の値段や支払い方法、さらに登記情報提供サービスの手数料についても解説するので、

登記簿謄本を請求する人はぜひ一度目を通してください。

目次

法人登記簿謄本の値段・手数料

登記簿謄本の交付にかかる手数料は、法務局の窓口あるいは郵送で請求する場合は600円です。

オンラインで請求し、発行された登記簿謄本を法務局の窓口まで受け取りに行く場合は490円、自宅などへ送付してもらう場合は520円です。

また、1通の枚数が50枚を超える場合は、50枚ごとに100円の手数料が加算されます。

手数料以外の費用にも注意

注意したいのが、郵送で申請書を送付し、登記簿謄本を返送してもらう場合と、オンラインで申請して郵送してもらう場合の違いです。

郵送で申請書を送る場合、収入印紙で支払う手数料のほかに、切手代がかかります。

さらに返信用封筒も同封する必要があり、この封筒にも切手を貼らなければいけません。

A4サイズの用紙が入る角2封筒で郵送する場合、切手代は片道120円です。

返信用封筒に貼る分も考えると、郵送で申請する場合のトータルの費用は「手数料600円+切手代240円(120円✕2枚)=840円」になります。

さらに封筒代や、書留やレターパックを使用する場合は追加の費用が発生します。

一方オンライン申請では、発行された登記簿謄本を郵送して貰う場合でも追加の費用などは発生しません。

額面どおり、520円がトータルの費用です。

数百円の違いではありますが、何度も登記簿謄本の請求を行う予定がある場合は、オンライン申請を行ったほうがコストを抑えられるでしょう。

登記情報提供サービスの値段・手数料

登記情報提供サービスでは、登記記録の閲覧に1件あたり331円の手数料がかかります。

また、サービスを利用するための登録費用として、個人が登録する場合は300円、法人が登録する場合は740円がかかります。

登記情報提供サービスはWeb上で登記簿謄本の記載内容を確認できる、一般財団法人民事法務協会が運営するサービスです。

手数料が割安ですが、あくまで閲覧のみのサービスであり、金融機関などとの取引では登記内容の証明として利用できないケースが多いので注意してください。

法人登記簿謄本の手数料についてのよくある質問

法人の登記簿謄本の手数料に関して、よくある質問をまとめました。

法人登記簿謄本と登記事項証明書は手数料が違うのか

法人の登記簿謄本と登記事項証明書は同じ書類のことを指すので、手数料も同じです。

登記簿はかつて紙ベースで管理、保管され、そのコピー(謄本)を登記簿謄本と呼んでいました。

1990年頃から登記簿が順次オンライン化されるにともない、新たに登記事項証明書という呼び名が生まれました。

現在の正式名称は登記事項証明書ですが、登記簿謄本と呼ばれる場面もまだまだ多いです。いずれにせよ、どちらも同じ書類である以上、手数料も同じという認識で問題ありません。

法人登記簿謄本の種類によって手数料は違うのか

法人の登記簿謄本には履歴事項証明書や閉鎖事項証明書などの種類がありますが、どれも手数料は同じです。

履歴事項証明書や閉鎖事項証明書は、記載される登記事項がそれぞれ異なります。

さらに、それらの事項のすべてをコピーしたものか、あるいは一部を抜粋したものかによって、全部事項証明書と一部事項証明書に分類されます。

どの形態の登記簿謄本であっても、交付手数料は先述したとおりの値段です。

登記情報提供サービスについても同様で、どの種類の登記簿謄本を閲覧したとしても1件あたりの手数料は変わりません。

法人の登記簿謄本の種類や申請方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

手数料の支払い方法はどのようなものがあるのか

登記簿謄本の手数料は、法務局の窓口あるいは郵送での請求の場合は収入印紙で支払います。

オンラインでの請求の場合はインターネットバンキングあるいは電子納付(Pay-easy)対応のATMでの支払いです。

収入印紙は、申請書に貼り付けて納付します。

この際、よかれと思って消印や割印を押してしまうと、その収入印紙は法務局に納付できなくなってしまうので注意しましょう。

インターネットバンキングから手数料を支払う場合は、利用する金融機関が電子納付に対応しているかを確認したうえで、事前に手続きをする必要があります。

また、ATMからの支払いでも、当該金融機関のATMが手数料の電子納付に対応していなければいけません。

登記簿謄本のオンラインでの請求や手数料の支払いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

収入印紙はどこで買えるのか

収入印紙は全国の法務局や郵便局で販売しています。

税務署では販売していないので注意してください。

また、コンビニエンスストアなどでも収入印紙を販売しています。

多くの店舗では200円の印紙しか取り扱っていませんが、登記簿謄本の手数料のために使用するのであれば、問題ないケースが多いでしょう。

登記簿謄本の手数料は経費になるのか

登記簿謄本の手数料を法人が支払う場合は、「業務遂行上の必要経費」として経費に算入できます。

勘定科目としては「租税公課」か「支払手数料」、あるいは「雑費」として扱います(租税公課として扱うのが最も一般的です)。

いずれの場合も税務上の扱いは同じですが、使用する科目は統一しておくと後々の決算や分析が楽になります。

また、登記簿謄本の手数料は国に納める公租公課の一種であるため、消費税が非課税となっています。

そのため、課税仕入ではなく非課税仕入として仕訳しましょう。

支払いを収入印紙で行った場合は貸方に「現金」、オンラインで行った場合は「普通預金」と記入します。

この記事のまとめ

登記簿謄本の手数料は、法務局の窓口で請求する場合は1通につき600円、郵送で請求する場合は600円+切手代などがかかります。

オンラインで請求する場合は、発行された登記簿謄本を法務局まで受け取りに行くのであれば490円、郵送してもらうのであれば520円です。

登記簿謄本には、履歴事項証明書や閉鎖事項証明書などの種類がありますが、どれも発行にかかる手数料は同じです。

支払いは、書面での請求なら収入印紙で、オンライン請求ならインターネットバンキングあるいは電子納付(Pay-easy)対応のATMから行います。

法人登記簿謄本について迷ったら税理士や司法書士に相談しよう

登記簿謄本の手数料は600円前後と、さほど高額なものではありません。

しかし、「登記簿謄本にはさまざまな種類があるが、どれを請求すればいいのか」や「取得した登記簿謄本からどのようなことが読み取れるのか」など、疑問に思うこともあるでしょう。

登記簿謄本の申請方法や見方について疑問や不安があるときは、会社設立を専門とする司法書士や税理士などに相談してみてください。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。

税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。