最終更新日:2025/9/17

法人の登記簿謄本(履歴事項証明書)はオンラインで申請・閲覧できる?

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

会社の設立や運営で必ず必要になる書類のひとつが、法人の登記簿謄本(履歴事項証明書)です。

登記簿謄本は、会社の商号や目的、役員構成などを確認できる公的な文書としてさまざまな場面で使用されます。取得する際には、法務局の窓口で直接申請する以外に、郵送やオンラインで申請することもできます。

また、オンラインでは登記簿謄本の申請だけではなく、内容を確認するだけのサービスも利用できます。

よりリーズナブルに、かつ発行を待たずに利用できるので、状況に合わせて使い分けると便利です。

この記事では、登記簿謄本のオンライン申請と閲覧の方法について、画像を交えて詳しく解説します。

システムの利用登録のやり方や、初めて利用する際によくある質問も解説しているので、オンラインで登記簿謄本を申請・閲覧したい人はぜひ一度確認してみてください。

目次

正式な登記簿謄本を申請できるサービスと、内容だけを閲覧できるサービスがある

オンラインからでも、さまざまな取引で使用する正式な謄本を申請することができます。

また、あくまで内容だけを確認したい場合は、ブラウザ上でよりリーズナブルかつ即座に確認できるサービスもあります。

申請に使うWebサイトや利用料金、支払い方法などがそれぞれ違うので、詳しく解説していきます。

「登記ねっと供託ねっと」はオンラインで正式な登記簿謄本を申請できる

登記ねっと供託ねっととは、法務省が運営している、登記や供託に関する手続きをオンラインで申請できるシステムです。

「かんたん証明書請求」というサービスを利用すれば、オンラインで登記簿謄本の請求ができます。

請求に電子証明書などの添付書類は不要で、利用者情報を入力するだけで即日申請が可能です。

請求した登記簿謄本は、郵送か法務局の窓口で受け取れます。

「登記情報提供サ-ビス」はオンラインで登記簿謄本の内容だけ確認したい場合に便利

登記情報提供サービスは、一般財団法人民事法務協会が運営する、Web上で日本国内の登記情報を即座に確認できるサービスです。

閲覧できる法人の登記情報は、現存会社の場合は履歴事項の全部、閉鎖会社の場合は閉鎖事項の全部です。

請求に特別な書類などは必要ありませんが、利用登録の審査に1週間ほどかかります。

ただし、初回登録した日に限り、利用登録なしに登記情報を申請・確認できる「一時利用サービス」もあります。

そのため、登記簿謄本の中身だけを急いで確認したいという場合には、非常に便利なサービスです。

登記ねっと供託ねっと・登記情報提供サービスの利用料金

登記ねっと供託ねっとのシステム自体は無料で利用可能です。

登記簿謄本のオンライン申請には、1通につき郵送受け取りで520円、窓口受け取りで490円の手数料がかかります。

支払いはインターネットバンキングかモバイルバンキング、Pay-easy(以下、ペイジーと記載)に対応したATMから行います。

登記情報提供サービスの商業・法人登記情報の閲覧の料金は、1件につき331円です。

また、利用登録時には、個人で登録した場合は300円、法人で登録した場合は740円の登録料が必要になります。

一時利用であれば登録料は発生しません。

支払いは、EMV3-Dセキュアによる本人認証の利用登録を行ったクレジットカードから行います。

また、初回登録時にクレジットカードの有効性確認のため100円の出金が行われますが、これは約60日後に返金されます。

登記簿謄本にかかる手数料については、以下の記事でより詳しく解説しています。

法人の登記簿謄本のオンライン申請方法:登記ねっと供託ねっと

登記ねっと供託ねっとを利用して登記簿謄本をオンラインで申請する手順を、実際の申請画面の画像とともに解説します。

オンライン申請は一見するとハードルが高く感じられますが、実際は「申請者情報登録」と「証明書請求」を行うだけで利用できます。

支払いに関しても、ネットバンキングを利用している人はそこから、利用していない人も多くの金融機関のATMから振込みが可能です。

ぜひこの記事を参考に、オンライン申請を試してみてください。

参考:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと|法務省

登記ねっと供託ねっとの申請者情報登録の流れ

登記ねっと供託ねっとから登記簿謄本のオンライン申請を行う場合は、最初に申請者情報を登録する必要があります。

トップページの「これからご利用を開始する方」にある「申請者情報登録」をクリックします。

利用規約が表示されるので、内容を確認してから「同意する」をクリックしましょう。

申請者情報を入力するページに移動するので、氏名や住所、職業、連絡先などを入力します。特に書類などが必要になるような難しい記入項目はありません。

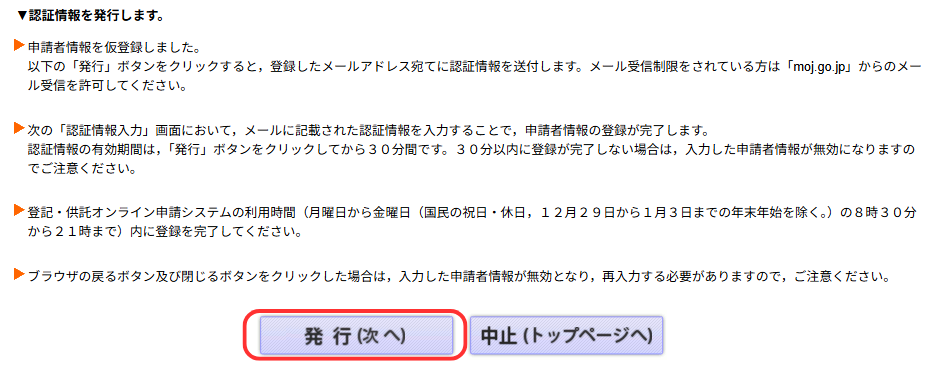

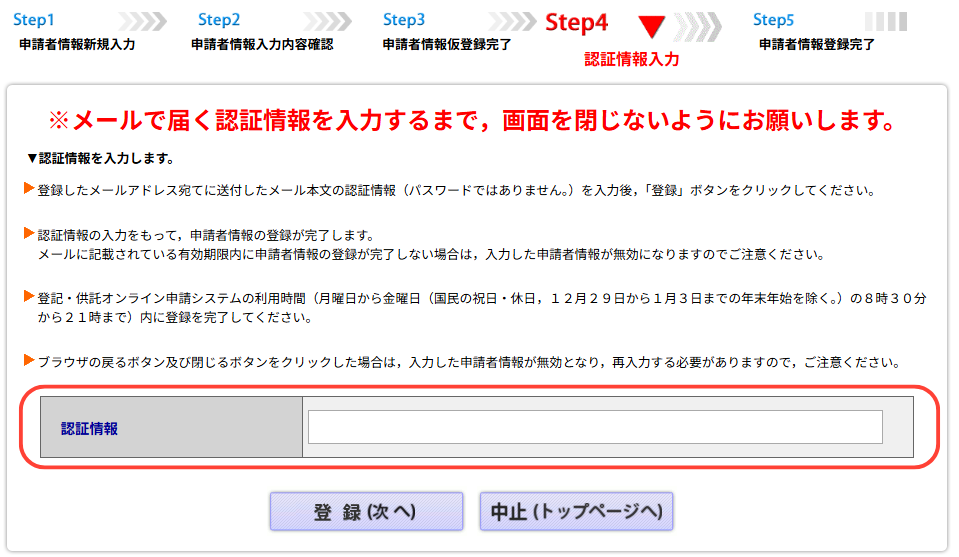

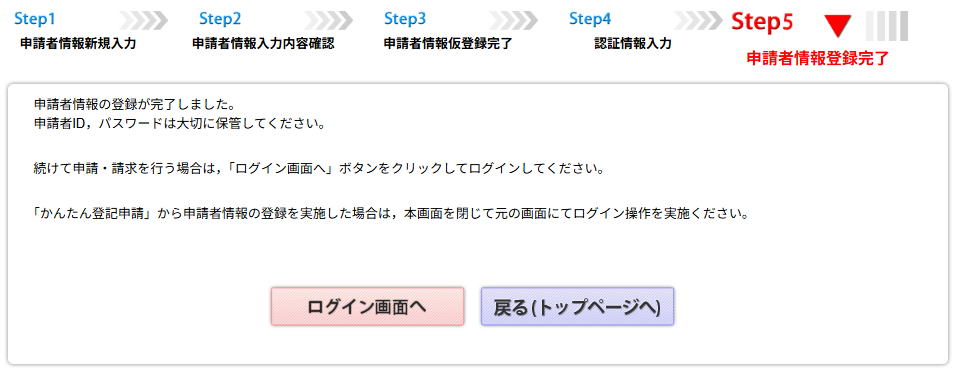

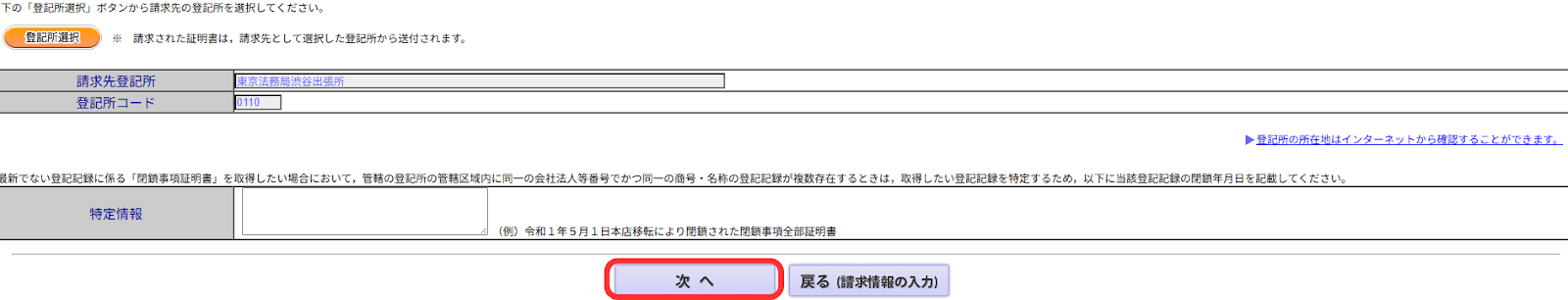

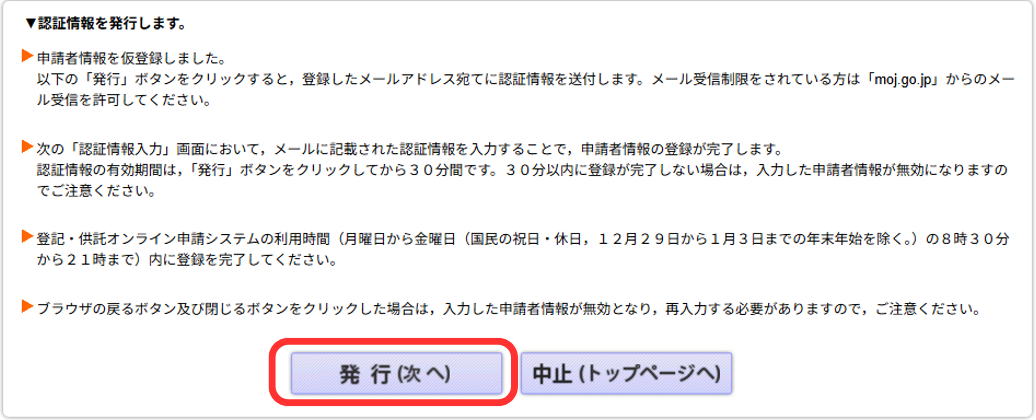

「申請者情報入力内容確認」を終え、認証情報発行画面の「発行(次へ)」をクリックしてください。

登録したメールアドレスに、「申請者情報登録用 認証情報のお知らせ」という表題のメールが届きます。

そのメールに記載された認証情報をコピーして、認証情報入力画面の入力欄に貼り付け、「登録(次へ)」をクリックします。

申請者情報登録完了画面になったら、「ログイン画面へ」をクリックしてログインしましょう。

登記ねっと供託ねっとのかんたん証明書請求の流れ

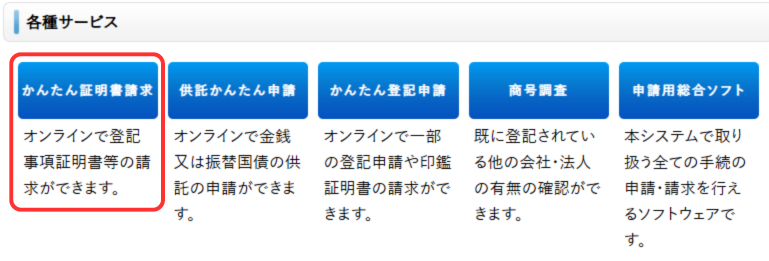

登記ねっと供託ねっとから法人の登記簿謄本をオンライン申請する際には、かんたん証明書請求というサービスを利用します。

トップページの左端にある「かんたん証明書請求」をクリックします。

ログインが切れていた場合は、ここで再びログイン操作を行いましょう。

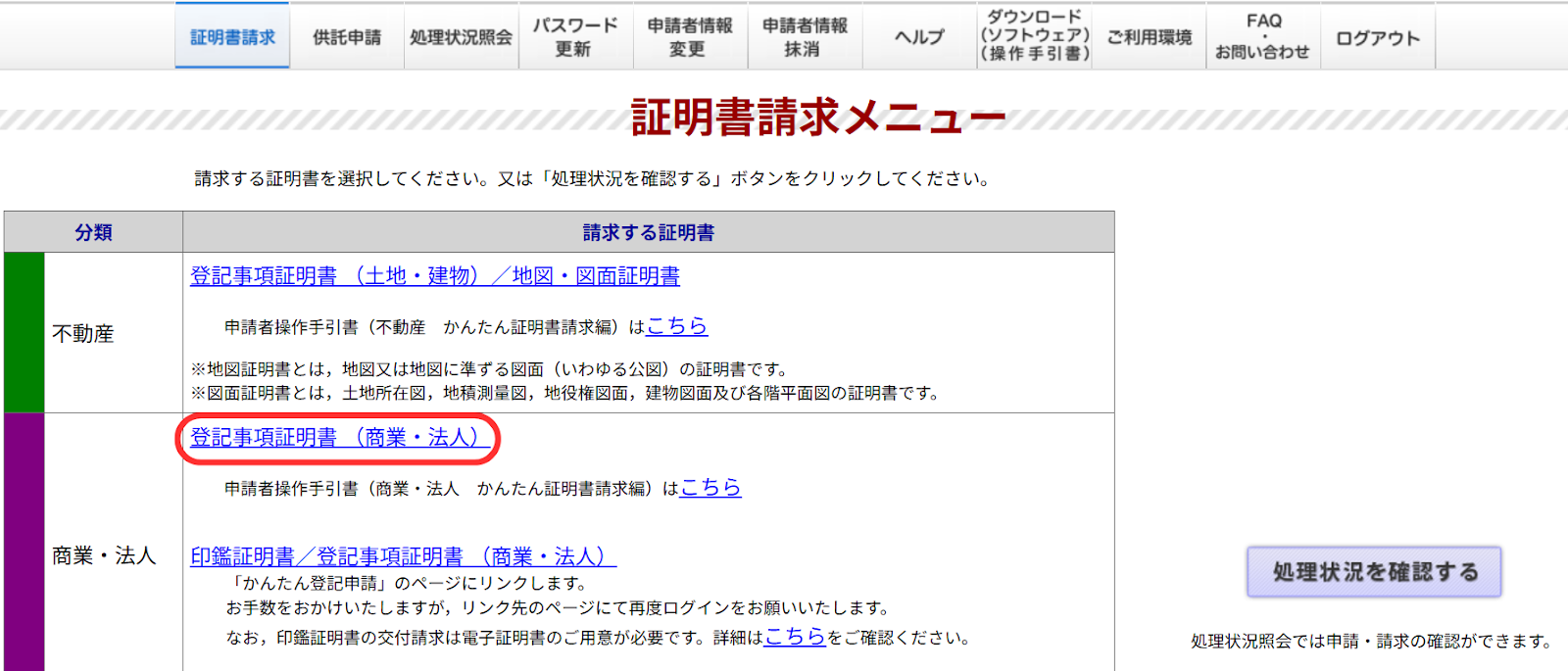

証明書請求メニューから、「登記事項証明書(商業・法人)」を選択します。

会社・法人指定方法の選択画面に移動します。

右の「会社・法人情報を直接入力する」では、会社法人等番号や管轄登記所の情報を入力しなければならず、少し難易度が高いです。

今回は左の「オンライン会社・法人検索を使う」をクリックします。

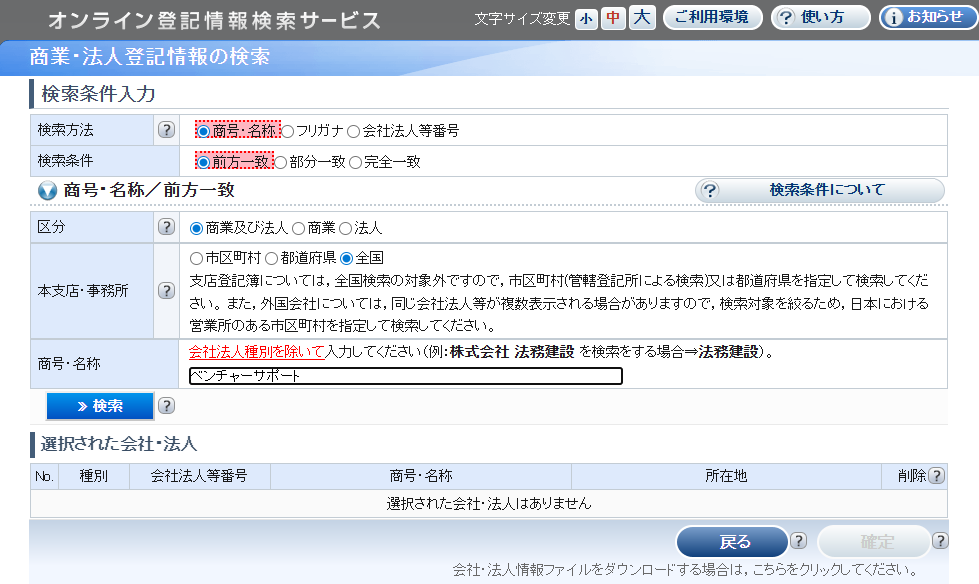

オンライン登記情報検索サービスを利用して、法人を絞り込むことができます。

今回は「ベンチャーサポート税理士法人の登記簿謄本を申請するケース」を想定して解説します。

検索方法に「商号・名称」、検索条件に「前方一致」、区分に「商業及び法人」、本支店・事務所に「全国」、商号・名称に「ベンチャーサポート」と入力します。

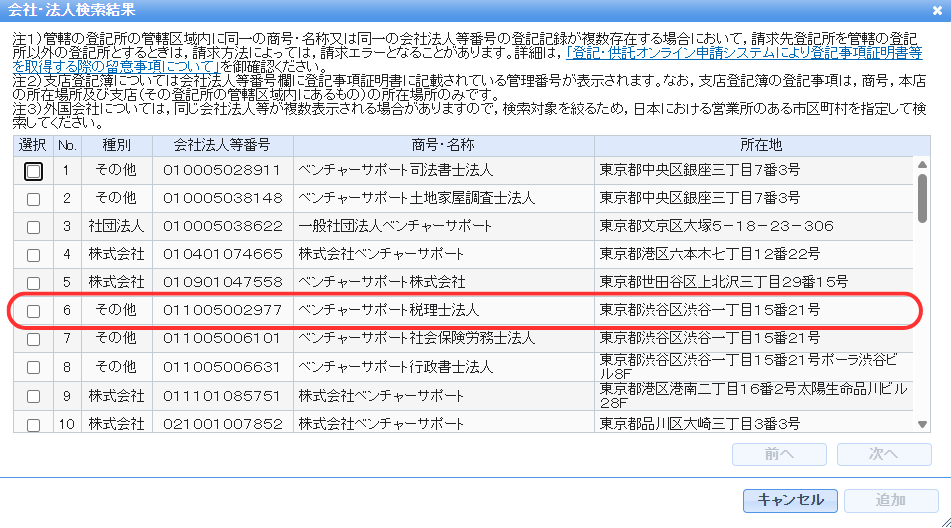

左下にある「検索」をクリックすると、条件をもとに検索された法人の一覧が出るので、申請する会社名を探し、左のチェックボックスを選択して「追加」をクリックします。

選択された会社・法人を確認し、問題がなければ「確定」をクリックします。

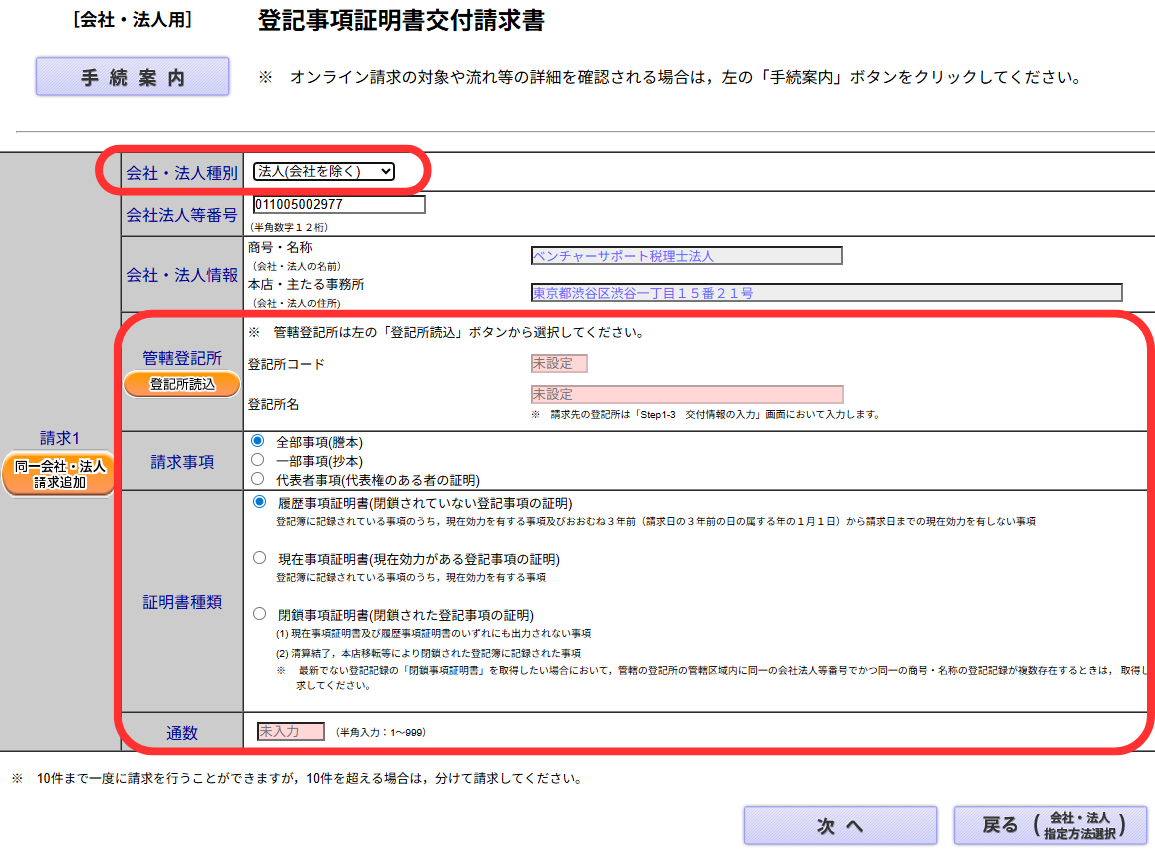

請求事項の入力画面に移行するので、「会社・法人種別」と「請求事項」、「証明書種類」、「通数」を選択します。

「管轄登記所」は、左のオレンジ色のボタンを押すと登記所選択画面が表示されるので、申請する企業の所在地を管轄する法務局を選択します。

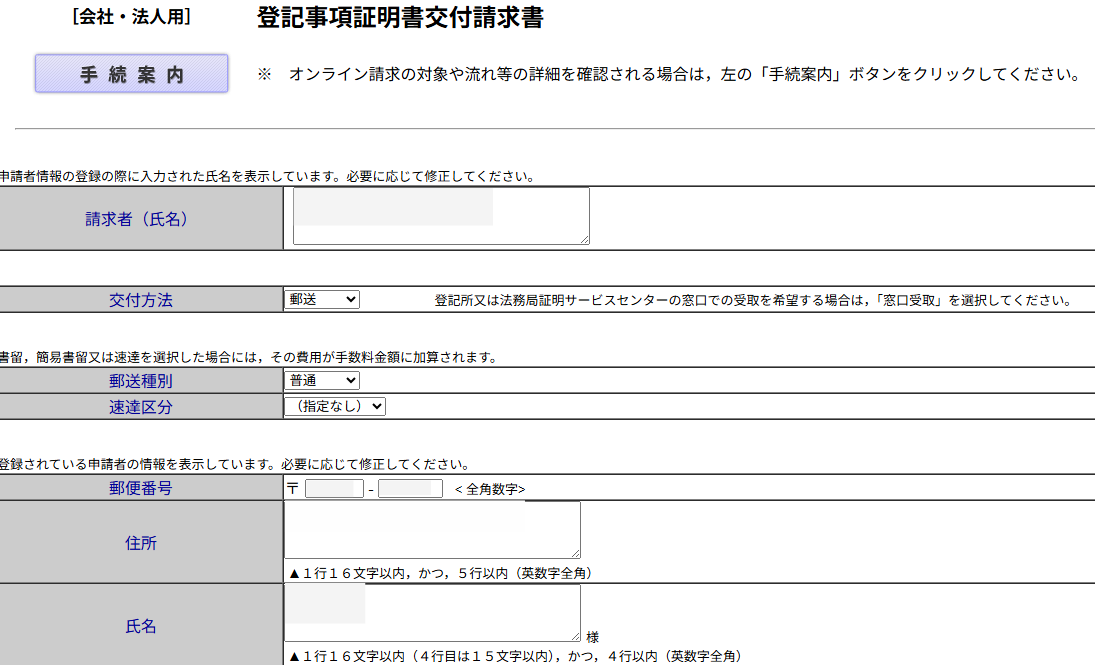

「次へ」をクリックすると、交付情報の入力画面に移行するので、請求者の氏名と郵便番号、住所などに間違いがないかを確認します(画像は一部に白塗り加工を施しています)。

また、交付方法から登記簿謄本を郵送で送ってもらうか、法務局の窓口で受け取るかを選択できます。

郵送の場合は、郵送種別から普通郵便、書留、簡易書留を選べます。

速達区分から、速達で送ってもらうかどうかも選択可能です。

次の画面では、「オンライン会社・法人検索を使う」を使用していた場合は、請求先登記所と登記所コードがすでに記入されています。

「特定情報」は、閉鎖事項証明書を取得する際に、管轄区域内に同一の会社法人等番号でかつ同一の商号・名称の登記記録が複数存在するときにのみ記入します。

通常は空欄で問題ありません。

入力が完了したら、「次へ」をクリックします。

入力内容の確認画面で、問題がなければ「確定」をクリックします(画像は一部に白塗り加工を施しています)。

電子納付を行うための情報を入力します。自分の氏名をカタカナで入力し、「発行(次へ)」をクリックします。

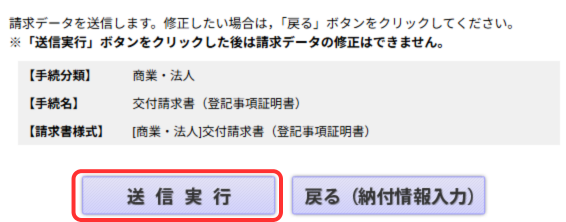

送信確認画面に移行するので、「送信実行」をクリックします。

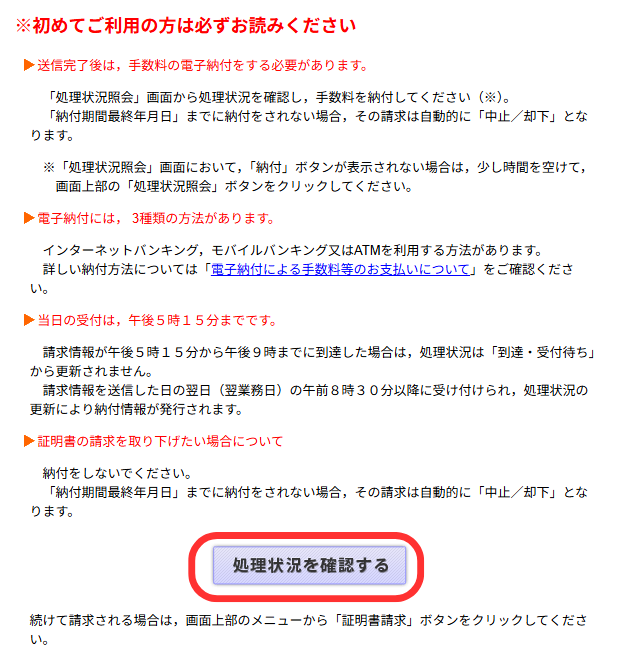

送信が完了すると、納付についての案内画面に移動します。

内容を確認してから、「処理状況を確認する」をクリックします。

処理状況照会ページに移動します。

処理状況が「到達・受付待ち」になっている場合は、まだ電子納付を行えません。

当日の受付は17時15分までになっており、これ以降の時間に請求を行った場合は、翌業務日の8時30分以降の受付になります。

念のため、申請番号を控えておきましょう。

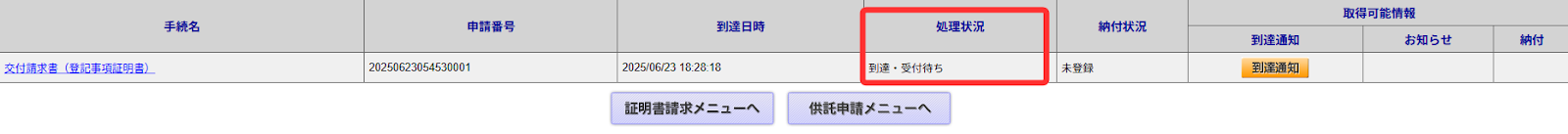

受付が完了すると、このように表示が変わります。

右端の「納付」をクリックして納付画面に移動します。

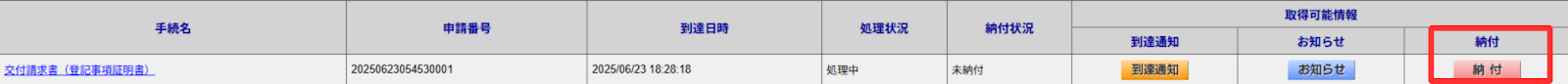

下の画像が納付画面です。インターネットバンキングから納付を行う場合は、右の「電子納付」をクリックして手続きを行います。

ただし、クリック後30分以内にインターネットバンキングへのログインを完了させる必要があります。

ペイジーを利用してATMなどから納付を行う場合は、オレンジの線で囲まれた収納機関番号などの支払い情報が必要になります。

この情報は、インターネットバンキングでの納付などでも使用することがあるので、あらかじめメモを取っておきましょう。

納付期間最終年月日が、電子納付を行う期限です。これを超過すると自動的に申請がキャンセルされます。

あまり期間が長くないので、電子納付は速やかに行いましょう。ただし、やっぱりキャンセルしたいという場合はこのまま放置しても大丈夫です。

電子納付後、郵送であればおよそ3日ほどで登記簿謄本を取得できます。

実際の登記簿謄本の見本や記載内容については、以下の記事で解説しています。

法人の登記簿謄本のオンライン閲覧方法:登記情報提供サービス

登記情報提供サービスは、利用する際に個人あるいは法人として利用登録を行う必要があります。

利用登録自体は特別な書類なども必要なく、簡単な入力で行うことができますが、審査が完了するまでには個人で1週間、法人で1カ月ほどかかります。

ただし、登記情報提供サービスは一時利用として、初回ログインをした当日中に限り、利用登録なしでサービスを利用できます。

手数料は個人利用と変わらず1件につき331円です。

また、一時利用の場合は利用登録費用は請求されません。

登記情報提供サービスの一時利用の流れ

登記情報提供サービスのトップページから、「一時利用」の利用申込をクリックします。

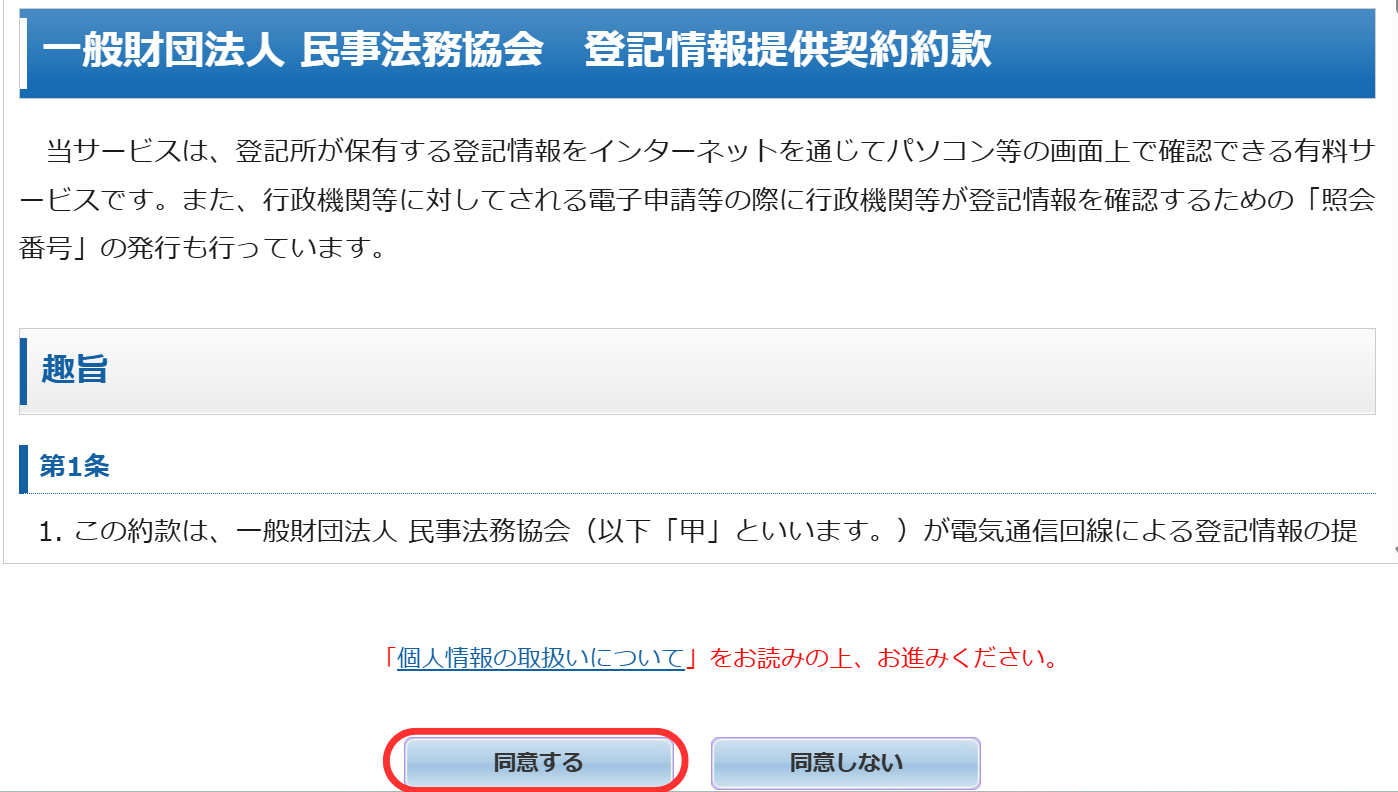

「登記情報提供契約約款の全ての条項及び個人情報の取扱い」を確認し、「同意する」をクリックしてください。

一時利用者登録の入力フォームに画面が切り替わります。

特に難しい項目はないので、説明に従って入力していきましょう。

入力が完了したら、最下部にある「次へ」をクリックします。

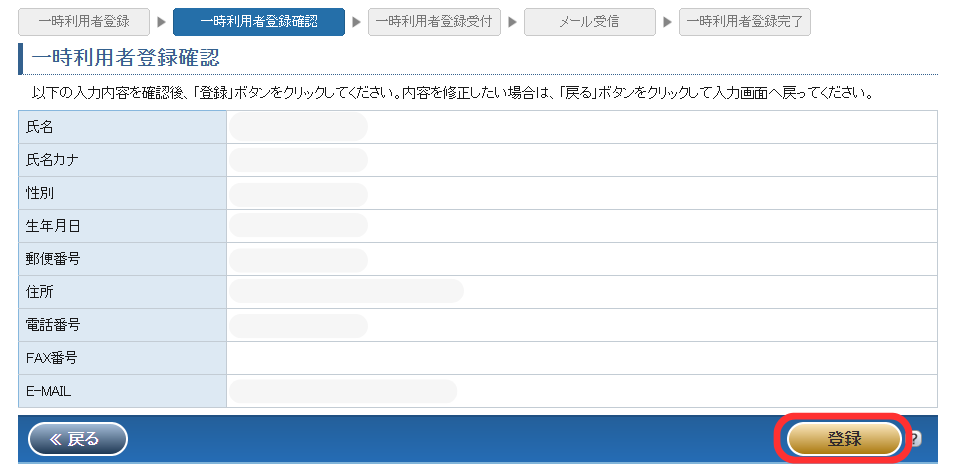

「一時利用者登録確認」画面になるので、修正がなければ「登録」をクリックします。

登録したメールアドレスに、「登記情報提供サービスの一時利用者登録の本登録のお願い」というメールが届くので、記載されている「お客様ID番号」を確認したうえでURLをクリックします。

「一時利用者登録完了」画面に移るので、「ログインへ」をクリックします。

ログイン画面ではID番号は初期表示されていますが、もしされていなかった場合はメールに記載されていたID番号を入力します。

登録したパスワードも入力して「ログイン」をクリックすると、マイページに移動します。

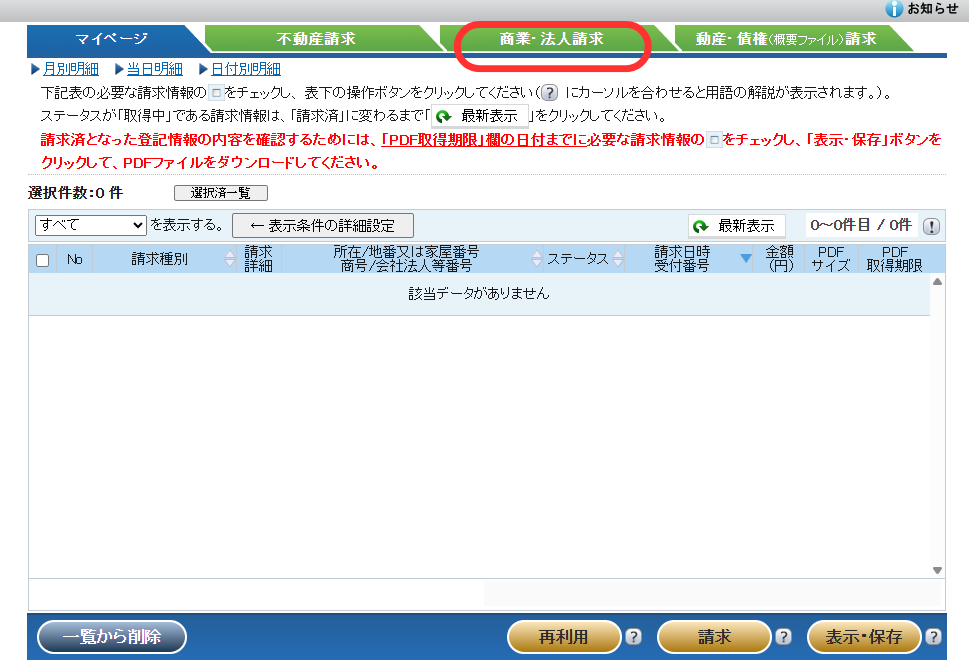

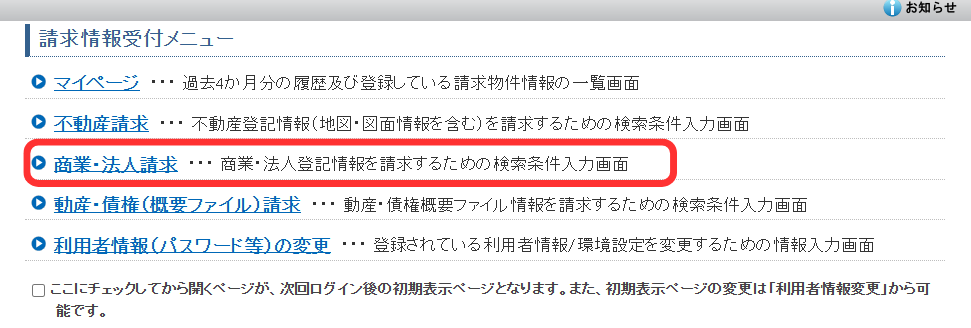

登記簿謄本をオンラインで閲覧する場合は、上の項目から「商業・法人請求」を選択します。

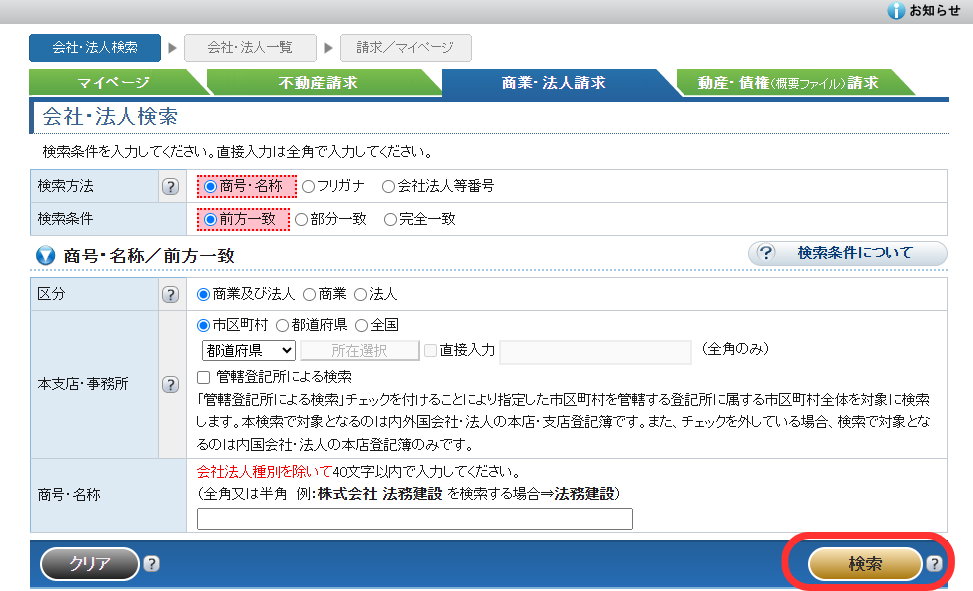

下記「商業・法人請求」の画面が表示されたら、検索方法や検索条件から、登記簿謄本を閲覧する法人の検索方法と条件を指定します。

法人の社名がわかる場合は「商号・名称」か「フリガナ」を選択しましょう。

今回は前方一致(社名の先頭からわかる範囲までで検索するパターン)を選択して、入力を進めます。

「区分」では、商業登記と法人登記のどちらから検索するかを選べます。わからない場合は商業及び法人を選択しましょう。

「本支店・事務所」では、調べたい法人の所在地によって、さらに細かく条件を付けられます。

所在地がわからない場合は、全国を選択しましょう。

「商号・名称」では、検索方法と条件での指定をもとに、調べたい法人の社名を入力します。

すべての項目の入力が完了したら、「検索」をクリックします。

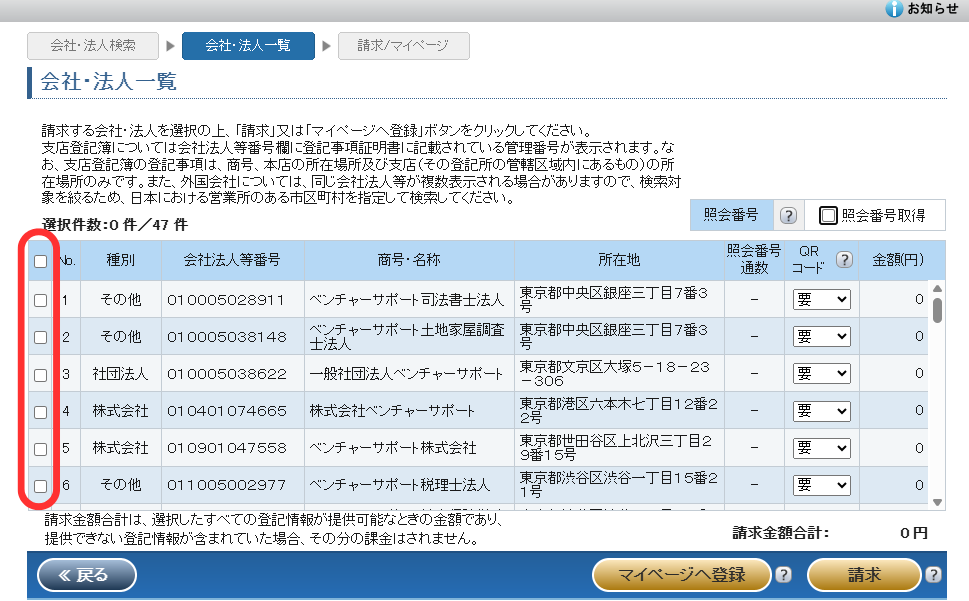

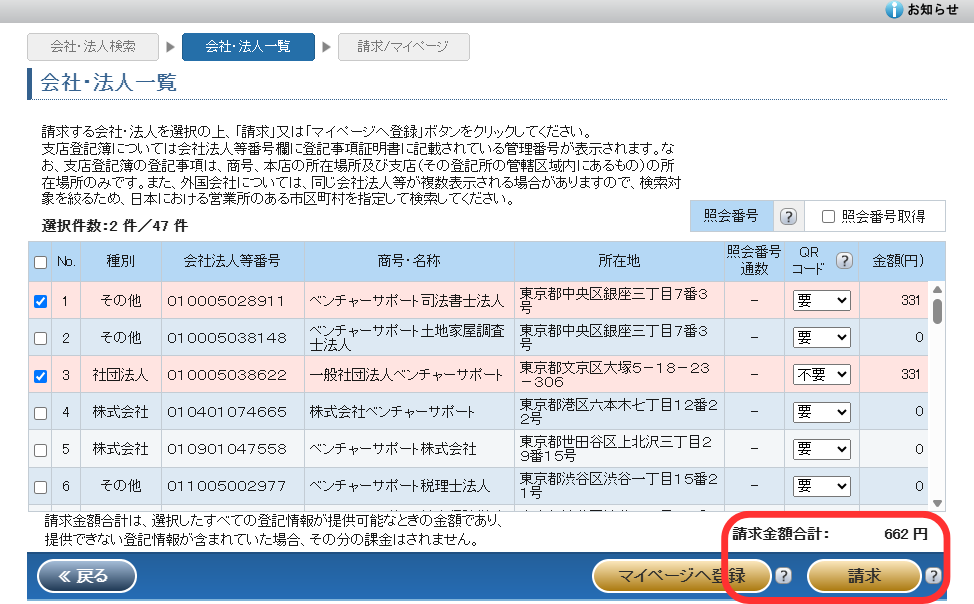

検索条件に合致する法人が一覧で表示されます。

登記簿謄本を閲覧したい会社を探し、左側のチェックボックスをクリックします。

チェックした数に応じて、右下の「請求金額合計」が増減します。

金額を確認したら、「請求」ボタンをクリックしましょう。

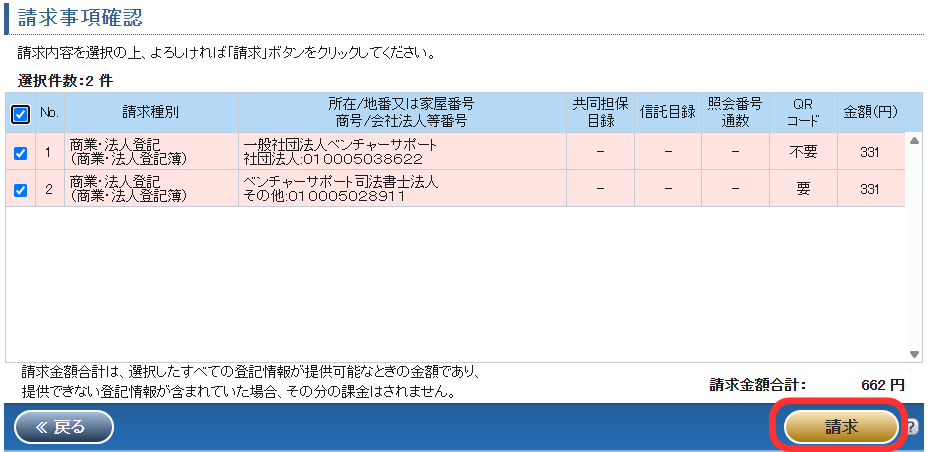

請求確認画面が出るので、「請求」をクリックします。

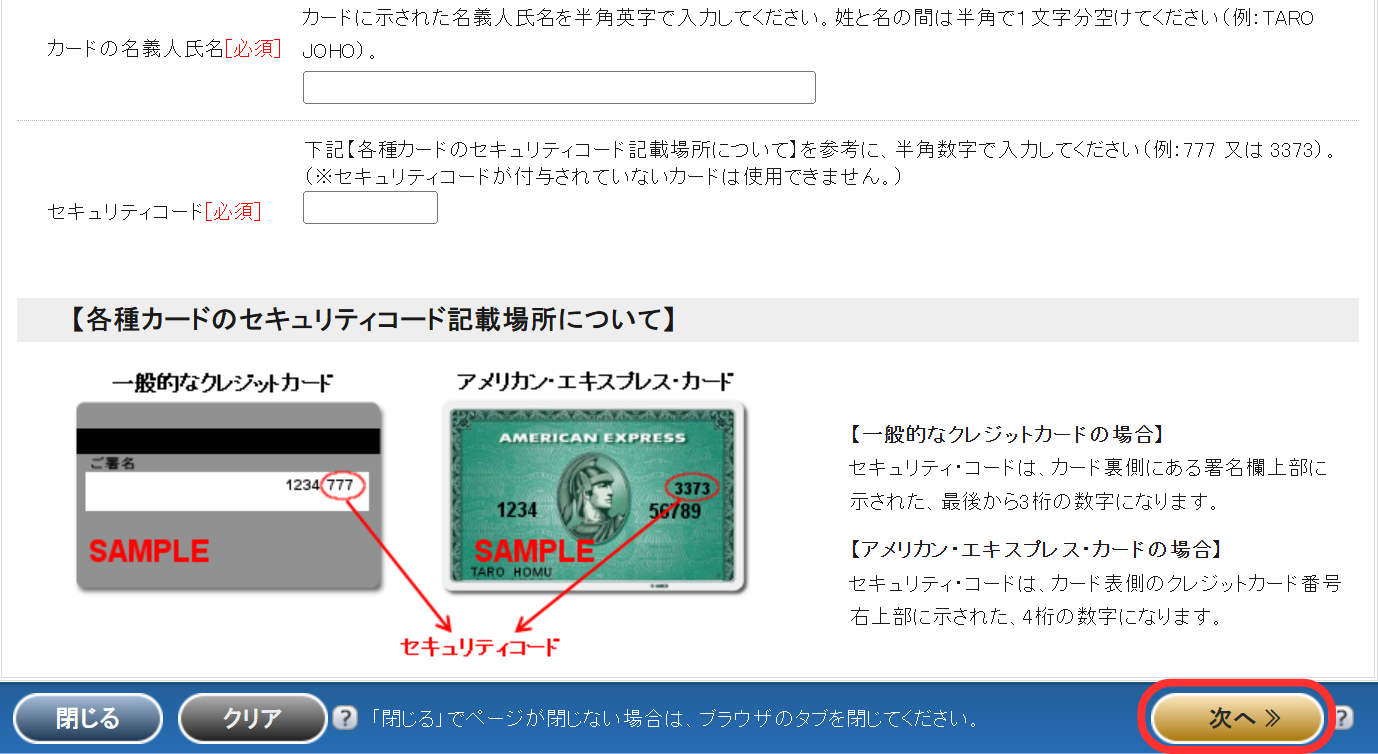

カード情報入力画面に移動するので、EMV3-Dセキュアによる本人認証の利用登録を行ったクレジットカードを用意し、必要事項を入力します。

確認画面で入力内容を確認し、問題がなければ「請求」ボタンをクリックしてください。

この時点で課金が行われ、請求した法人が自動でマイページに登録されます。

ステータスが取得中から請求済みになったら、左側のチェックボックスを選択して「表示・保存」をクリックしましょう。

以上により、法人の会社法人等番号や商号、目的、役員に関する事項などの登記情報を閲覧できます。

登記情報提供サービスの個人利用の流れ

一時利用は便利なサービスですが、初回ログインをした当日中しか登記情報を請求できません。

継続的に登記簿謄本を閲覧しなければならない予定がある場合は、個人利用登録を行うことで、いつでも即座に閲覧が可能になります。

ただし前述したとおり、個人利用登録には審査期間として1週間ほどを要します。

まずは登記情報提供サービスのトップページから、「個人利用」の利用申込をクリックします。

個人利用申込の「登記情報提供契約約款の全ての条項及び個人情報の取扱い」を確認したら、「同意する」をクリックしましょう。

個人利用者登録の利用者登録入力フォームに画面が変わります。

特に難しい項目はないので、案内に従って入力していきましょう。

パスワードは初回ログインのときにも使用するので、忘れずにメモを取ってください。

クレジットカードは、EMV3-Dセキュアによる本人認証の利用登録を行ったクレジットカードを使用しましょう。

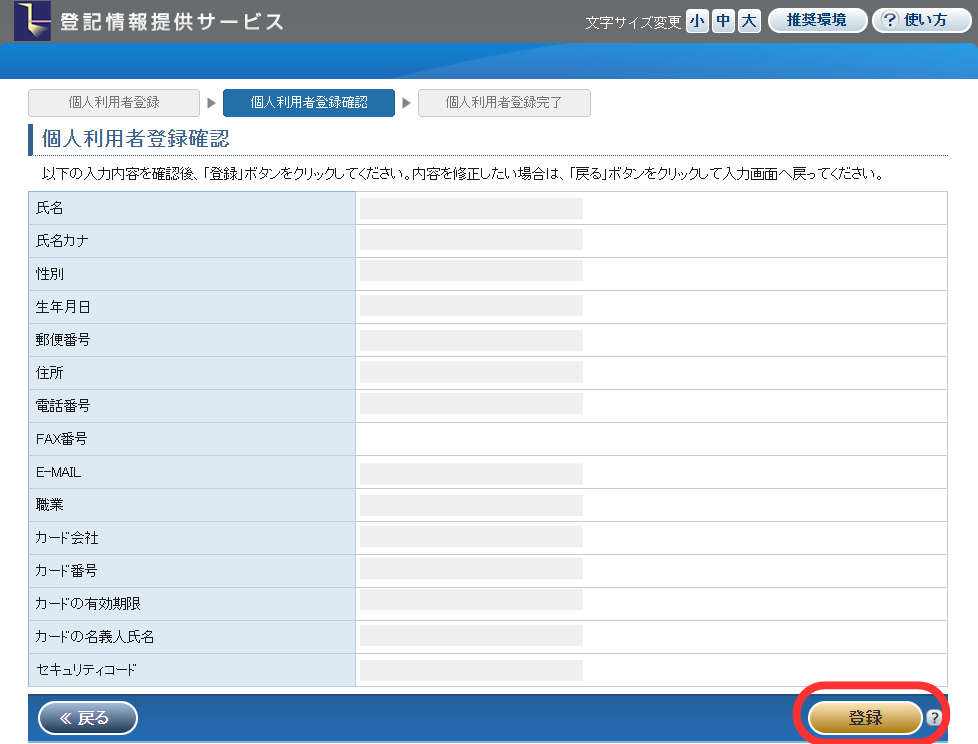

必要事項の入力が完了したら、最下部にある「次へ」をクリックします。

個人利用者登録確認の画面では、入力した内容のチェックが行えます。

修正がなければ、「登録」をクリックしましょう。

個人利用者登録完了のページになり、登録したメールアドレス宛に「登記情報提供サービスの個人利用者登録受付のご連絡」という表題のメールが届いたら、Web上での利用申込みは完了です。

利用申込みが済んだら、約1週間ほどで「登録完了通知書」が簡易書留で郵送されます。

登録完了通知書には、ID番号が記載されています。

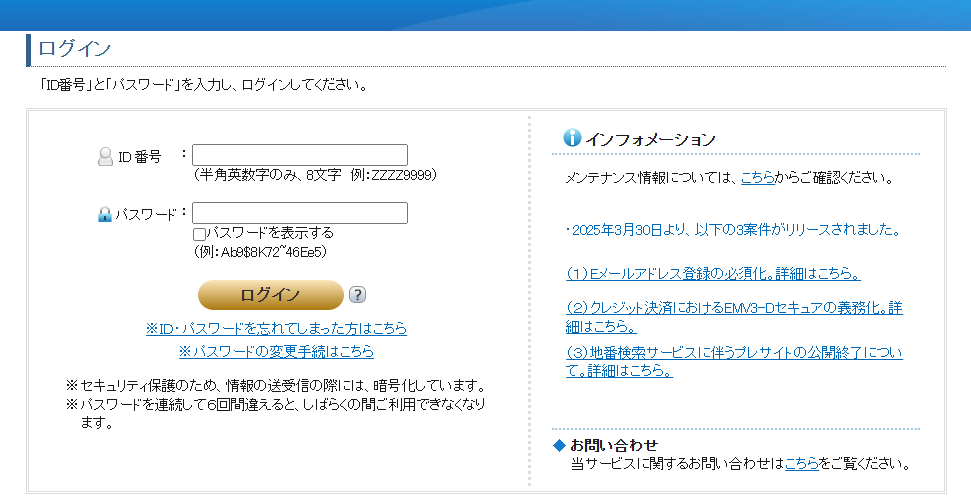

登記情報提供サービスのWebサイトのログイン画面から、登録完了通知書に記載されていたID番号を入力しましょう。

パスワードは個人利用者登録時に設定したものです。

「ログイン」を押すことで、登記情報提供サービスを正規利用できるようになります。

ただし、このタイミングで登録費用として、個人の場合は300円のクレジットカード支払いが発生します。

その際、特に注意などは表示されません。

法人の登記簿謄本を閲覧したい場合は、「商業・法人請求」をクリックします。

以後の操作は、一時利用の際の操作とほぼ同じです。

法人の登記簿謄本をオンラインで申請・閲覧するときのよくある質問

登記簿謄本をオンラインで申請・閲覧するときによくある質問をまとめました。

オンライン申請・閲覧は24時間できるのか

登記ねっと供託ねっとでオンライン申請を行えるのは、平日の8時30分から21時までです。また、17時15分以降に申請した場合は翌営業日以降に受理されます。

登記情報提供サービスは、平日は8時30分から23時まで、土日祝日は8時30分から18時までが、サービスの利用時間です。

また、年末年始(12月29日~1月3日)は休業日です。

どちらもメンテナンスなどで一時的に利用できないときもあるので注意しましょう。

オンライン申請・閲覧できる登記簿謄本の種類はどのようなものがあるのか

登記ねっと供託ねっとでは、履歴事項証明書・現在事項証明書・閉鎖事項証明書それぞれの全部事項や一部事項といった、ひと通りの種類の登記簿謄本を申請できます。

一方、登記情報提供サービスでは、基本的に現存会社の場合は履歴事項全部証明書、閉鎖会社の場合は閉鎖事項全部証明書のみの内容を確認できます。

とはいえ、実際の業務に必要な情報はおおよそ登記情報提供サービス確認が可能です。

オンライン申請した登記簿謄本はいつ受け取れるのか

登記ねっと供託ねっとで申請した登記簿謄本は、手数料を電子納付したあと、窓口で受け取る場合は最短で当日から翌日に受取可能です。

郵送の場合は3日ほど、繁忙期や土日を挟んだ場合は1週間ほどかかる場合もありますが、速達オプションを付けて到着を早めることもできます。

即日で登記簿謄本が必要という場合は、オンライン申請ではなく法務局の窓口で直接請求する方法がおすすめです。

申請や閲覧のキャンセルはできるのか

登記ねっと供託ねっとは、電子納付を行う前であれば、そのまま放置すると自動でキャンセルされます。しかし納付を行ったあとは、キャンセルできません。

登記情報提供サービスは、クレジットカードで支払いを行った時点でサービスが提供されるので、キャンセルは不可能です。

電子納付のやり方がわからない

電子納付に対応しているインターネットバンキングやATMなどを利用できる金融機関は、e-Gov電子納付のWebページから確認できます。

登記ねっとの「かんたん証明書請求」を利用した場合は、「処理状況照会」→「納付」→「電子納付」をクリックすることで、e-Gov電子納付の専用ページに移動して、使用する金融機関を選択できます。

電子納付の方法は金融機関ごとに違うので、利用する金融機関に問い合わせるなどして確認してください。

ペイジー対応のATMからの納付には、収納機関番号などの支払い情報が必要になります。

登記ねっとかんたん証明書請求の「処理状況照会」→「納付」から情報を確認できます。

ペイジーが利用できる金融機関・ATMは、以下のサイトから確認できます。現在は全国ほとんどの金融機関でペイジーが利用できますが、念のため確認しておきましょう。

参考:利用できる金融機関:日本マルチペイメントネットワーク推進協議会

ATMのメニューから、ペイジーマークが付いた「税金・各種料金払込み」などの項目を選択し、指示に従って支払い情報を入力すれば、納付を行えます。

EMV3-Dセキュアとは何か

EMV3-Dセキュアとは、クレジットカードの不正利用の防止のために提供されている、本人認証サービスの総称です。

デバイス情報などから得られるリスクベース認証により、不正利用リスクを判定し、必要に応じてパスワード確認などを行ってくれます。

登記情報提供サービスの支払いで使用するクレジットカードは、EMV3-Dセキュアが適用されていないと使用できません。

しかし現在、日本国内の主要国際クレジットカードブランド(Visa・Mastercard・JCB・Amex・Diners)はほぼすべてのカードにEMV3-Dセキュアを導入しています。

なので基本的には、普段利用しているカードをそのまま利用しても問題ありません。

万が一手持ちのカードがEMV3-Dセキュアに未対応だった場合は、カード会社のWebサイトなどから登録手続きを行いましょう。

参考:(重要)クレジット決済におけるEMV3-Dセキュアの義務化に伴う利用登録等のお願い|登記情報提供サービス

この記事のまとめ

法人の登記簿謄本は、オンラインで申請や閲覧が可能です。

紙の登記簿謄本が必要な場合は「登記ねっと供託ねっと」、内容の閲覧だけでいい場合は「登記情報提供サービス」を利用しましょう。

登記ねっと供託ねっとは、申請者登録さえ行えばいつでも登記簿謄本をオンライン申請できます。手数料も登記簿謄本の発行に必要な登記手数料だけで、1件につき500円前後で利用可能です。

ただし、手数料の支払いがインターネットバンキングやモバイルバンキング、あるいはペイジー対応のATMからのみなので、ネット口座を持っていない人には少し手間がかかるかもしれません。

登記情報提供サービスは、個人利用の登録に約1週間ほどかかりますが、登記ねっとなどで実際の登記簿謄本を取得するよりも安く、かつ即座に内容を確認できます。

また、一時利用であれば登録費用なしで、誰でも簡単に登記情報を確認できます。

支払いもクレジットカードなので、気軽に利用することができるでしょう。

法人登記簿謄本のオンライン申請で困ったら税理士や司法書士に相談しよう

登記ねっと供託ねっとや登記情報提供サービスはとても便利なサービスですが、記載内容からどのような情報を読み取れるのかについては、専門的な知識と経験が必要になります。

また、オンラインで即日で登記簿謄本を取得するのは難しいため、ときには窓口で申請しなければならないこともあるでしょう。

登記簿謄本の申請方法や見方について疑問や不安があるときは、会社設立を専門とする司法書士や税理士などに相談してみてください。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。

税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。