最終更新日:2025/11/28

定款の見本はココ!定款変更や定款作成の見本とポイントをご紹介します

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

- 定款の見本ダウンロード

- 定款の見本と作成時のポイント

- 定款の基礎知識

定款は、会社の基本ルールを明文化した大切な文書であり、会社設立の手続きのなかでも中心的な作業のひとつです。定款は、自分で作成することも可能ですが、記載方法や内容の整理で迷うことは少なくありません。

そうしたときに役立つのが定款の見本です。定款の見本は、日本公証人連合会や法務局の公式サイトで公開されています。これらは無料でダウンロード可能で、初めての方でも見本を参考にしながら作成を進めることができます。

この記事では、定款の見本を提供し、さらに定款を作成したり変更したりするときに意識したい重要なポイントを詳しく解説します。

目次

定款の見本のダウンロードページ

定款を自分で作成する場合、見本(サンプル)や記載例があるとイメージがつかみやすくなります。

定款の記載例は、日本公証人連合会のサイトで無料ダウンロードできます。また、ベンチャーサポートグループでも定款の見本をご覧いただけます。定款がどんなものなのか、まずイメージをつかみたいという人は活用してください。

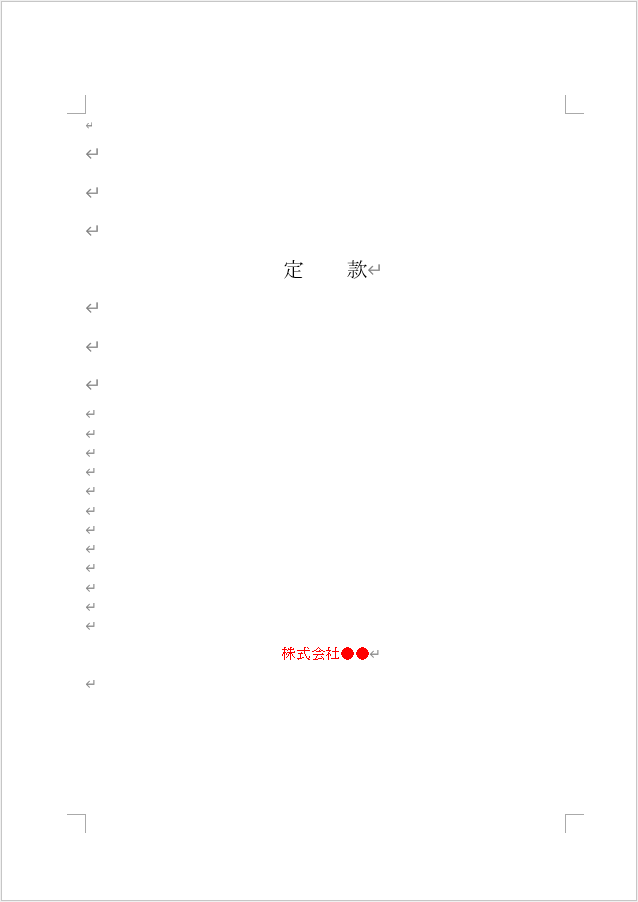

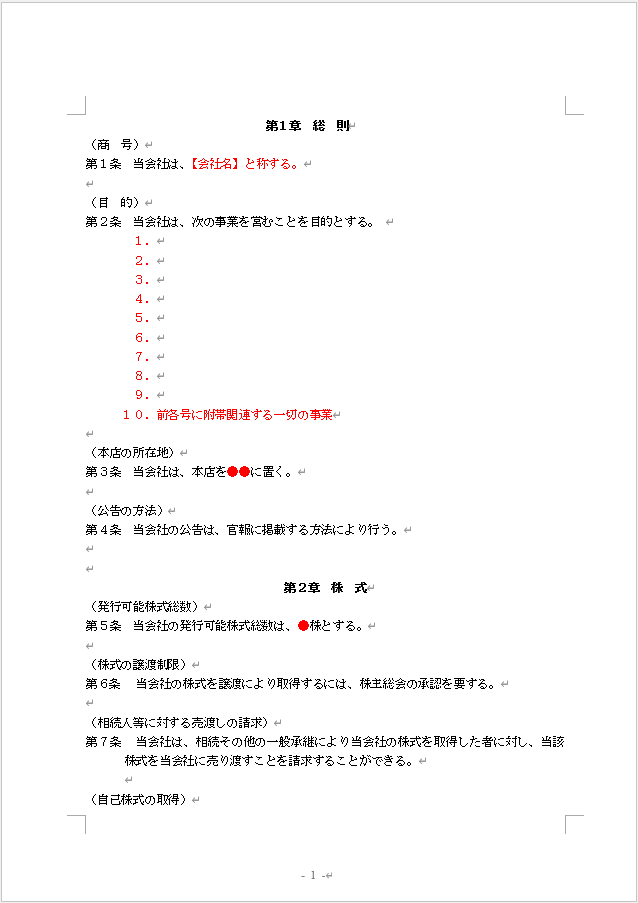

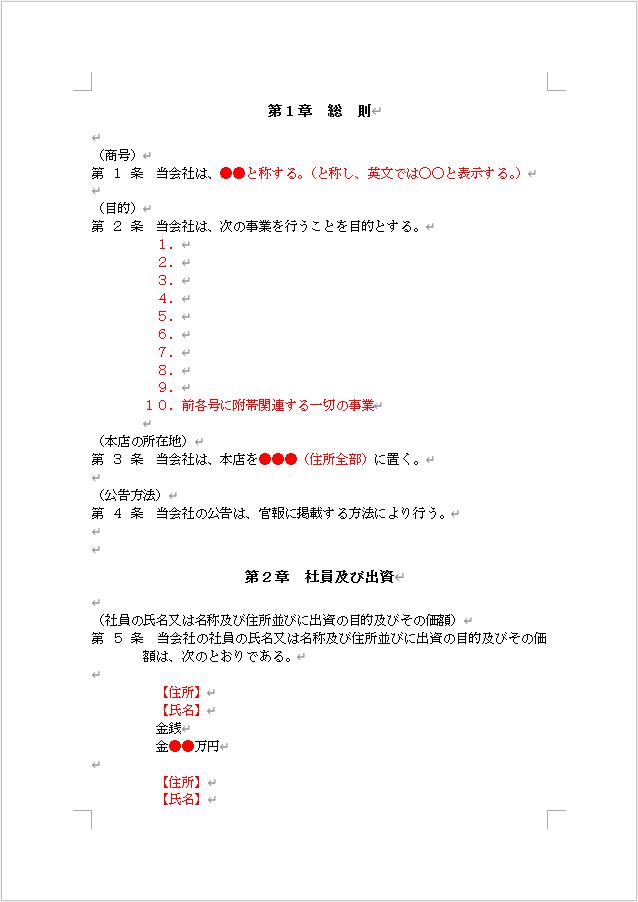

株式会社

株式会社を設立する場合の定款には、商号や目的、本店所在地などの絶対的記載事項に加え、株式の発行に関する取り決めや株主総会に関する規定が含まれます。

見本を確認することで、記載すべき要素の全体像がイメージできるため内容を理解しやすくなります。

テンプレート全文のダウンロードはこちら(無料)から

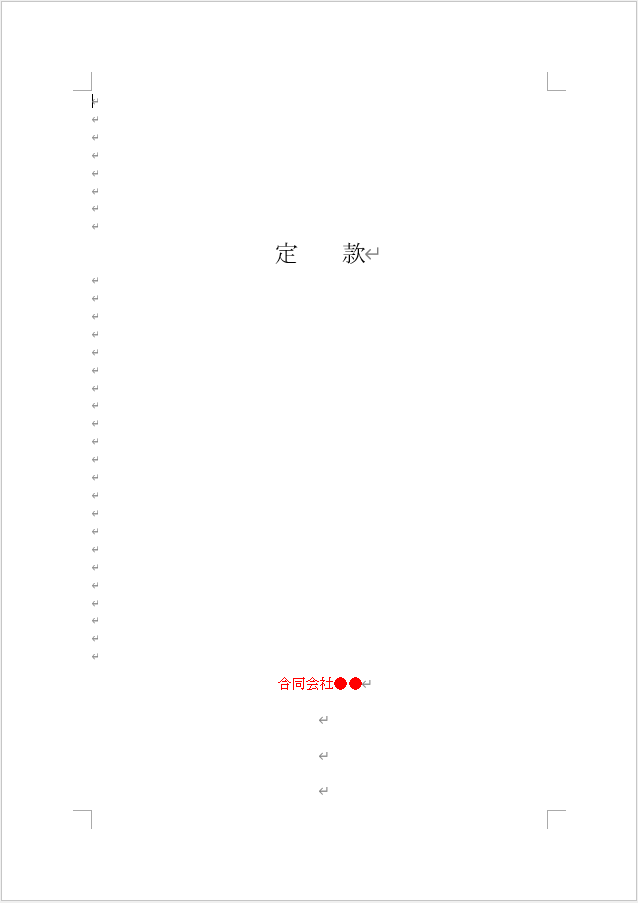

合同会社

合同会社の定款は、株式会社に比べてシンプルな内容となります。

社員(出資者)の氏名や出資の内容、業務執行に関する取り決めなどが中心で、株式に関する規定はありません。

見本を参照すれば、自分の事業に合わせた定款作成のイメージがつかみやすくなります。

テンプレート全文のダウンロードはこちら(無料)から

日本公証人連合会のサイトからもダウンロードできる

定款のサンプルは、日本公証人連合会のサイトからも無料でダウンロードできます。

公証人連合会の記載例なので信頼性が高く、定款の基本的な書き方を理解するのに役立ちます。初めて会社を設立する方にとって有益な資料です。

定款記載例:日本公証人連合会

日本公証人連合会のサイトでは、会社設立の際に必要となる定款の記載例が公開されています。

会社法のルールに沿った物で、定款に盛り込むべき項目が網羅されているため、初めて作成する方でも安心して利用できます。

登記申請書:法務局

会社を設立する際には、公証役場で認証してもらった定款を登記申請書などとあわせて法務局に提出する必要があります。

法務局のサイトでは登記申請書のテンプレートがダウンロードでき、そこでも定款の見本が確認できます。登記申請書などと一緒に確認することで、会社設立の手続きの全体像を理解しやすくなります。

定款の見方は?定款の記載事項の意味を解説

見本を見ると何となく定款がどんなものなのかイメージできますが、もちろん定款の見本の文言をそのままコピーするわけにはいきません。

定款の内容は会社ごとに異なるため、見本を参考にしつつ自社に合わせた内容に書き換える作業が必要です。

ここでは、これから設立する会社の定款を作るときに役立つポイントを解説します。

商号(社名)

商号は、会社の名前のことです。会社設立後の取引で必ず使用するもので、会社の印象にも大きく影響するため慎重に決めてください。

また、会社名に使用できる文字や記号には一定のルールがあるため、必ず確認しましょう。使用できない文字を使っている場合は修正する必要があります。

| 使える文字 | ひらがな カタカナ 漢字 ローマ字(大文字、小文字) アラビア数字 |

|---|---|

| 使える符号 | ローマ字(大文字及び小文字) アラビア数字 「&」(アンパサンド) 「’」(アポストロフィー) 「,」(コンマ) 「‐」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点) |

符号については、文字を区切るときにのみ使用できます。頭文字に符号は使用できません。ピリオドは末尾に使用可能です。

また、同じ住所に同じ社名を重複して登記することはできません。住所が違えば他社と同じ社名にできますが、全く同じ社名の別の会社があると混乱を招く可能性があるため、避けたほうが無難です。

目的

定款に記載する「目的」とは、会社の事業内容のことです。事業目的は、どのようなビジネスをするために作られた会社なのかを表します。

定款に記載する事業目的の数に上限はないため、たくさんの事業目的を指定しても法律的には問題はありません。

ただし、実際に行わない事業を指定しすぎると実務上のデメリットが発生する可能性があります。

たとえば、事業目的の幅が広すぎると、銀行口座の開設や銀行融資を受けるときに、銀行が難色を示すケースがあります。事業目的が多すぎると「何のために使う口座なのか」「融資したお金を目的以外の事業に使われるのではないか」という疑念が生じるためです。

事業目的は、実際に行う事業のみを指定するのが一般的です。事業目的については以下の記事でも詳しく解説しています。

本店所在地

本店所在地とは、会社の本社がある場所です。本店所在地は、番地まで指定することも、最小行政区画(東京の区やその他の市町村)で指定することもできます。

最小行政区画で指定した場合は、そのエリア内で移転を行っても定款の変更は必要ありません(ただし登記変更は必要です)。

発行可能株式総数

発行可能株式総数とは、株式会社が発行できる株式の総数のことです。

会社法では「発行可能株式総数の定めを設けなければならない」とされており、必ず定款で定める必要があります。

株式会社は、株式を発行して資金調達ができる法人形態です。これは合同会社ではできない株式会社の特権です。ただし、株式会社であれば株式を好きなだけ発行できるというものではなく、発行可能株式総数という上限を定款で定めなければならないのです。

つまり会社は、株主総会の決議と定款変更なしに発行可能株式総数を超える株式を発行できないということになります。もし発行可能株式総数を超える株式を発行する必要がある場合は、株主総会の特別決議を経て定款を変更しなければなりません。

会社法 第三十七条

第三十七条 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。

2 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、発行可能株式総数についての定款の変更をすることができる。

3 設立時発行株式の総数は、発行可能株式総数の四分の一を下ることができない。ただし、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。引用元 e-Gov 法令検索

取締役の任期

会社の取締役は、株主総会で選任された会社の経営判断を行う上層部のことです。会社との関係は雇用契約でなく委任契約であるため、任期が設定されています。

取締役の任期は、定款で定める事項です。任期の範囲は会社法で定められていて、最短で1年、最長で10年です。社外取締役については8年を上限の目安とするケースが多くなっています。

取締役の任期を短くすると、短期間のうちに取締役が変更されるため、そのたびに定款変更と登記変更の手間がかかるというデメリットがあります。

反対に、会社を運営するなかで人間関係に問題が生じた場合に、短い期間で取締役人事をリセットできるというメリットがあります。

取締役の任期については、会社の実情を考慮して慎重に決定しましょう。

事業年度

事業年度とは、会社の売上などを計算するための期間の区切りのことです。事業年度は、会社の設立日から1年以内であれば自由に設定できます。

事業年度は絶対的記載事項ではありませんが、定款に記載するケースがあります。

事業年度は取締役の任期とも関連する項目です。設立登記のタイミングによっては、最初の事業年度が短期間で終わることもあるため注意したいポイントです。

会社設立の時期や税務申告のスケジュールを踏まえ、適切な事業年度を設定しましょう。

最初の事業年度

最初の事業年度は、会社設立日から、指定した事業年度の末日までの期間となります。最初の事業年度は、1年を超えることができません。

事業年度を12月末日として会社の設立登記を2月1日に行うと、最初の事業年度は2月1日から同年の12月31日までとなります。

設立登記をする日付と事業年度が近いと、ごく短い期間で1期目が終わってしまうことになるため注意しましょう。

会社計算規則 第五十九条 第2項

2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。

引用元 e-Gov 法令検索

出資金

出資金とは、会社を作る発起人が事業のために支払うお金のことで、会社運営の元手となります。

出資金の金額に上限はありません。一般に、会社設立時の資本金は1,000万円以下が多いです。

設立時取締役

設立時取締役は、会社設立の前に発起人によって選任される取締役です。設立前に必要な調査を行い、会社設立後は、取締役となって会社の舵取りをすることになります。

設立時取締役については、以下の記事で詳しく解説しています。

発起人

発起人とは、会社を作る人や団体のことです。個人だけでなく法人も発起人になることができます。発起人は、会社設立の際に定款を作成し、出資金を支払い、設立時取締役を選任します。

そして発起人は、会社設立後は株主になるのが通常です。定款には、発起人の氏名や住所(法人の場合は商号と本店所在地)を記載する必要があります。

必ず守る定款のルール

定款には絶対的記載事項を必ず記載します。このルールは会社法で定められているため、絶対に守らなければなりません。

絶対的記載事項は必ず記載する

定款には「絶対的記載事項」という、必ず記載しなければならない項目があります。会社法で定められたルールであるため省略はできず、絶対的記載事項が書かれていない定款は成立しません。

絶対的記載事項は以下の項目です。

- 目的

- 商号

- 本店の所在地

- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額

- 発起人の氏名(法人の場合はその名称)と住所

会社法 第二十七条

第二十七条 株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店の所在地

四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

五 発起人の氏名又は名称及び住所引用元 e-Gov 法令検索

定款を作成する際には、まず絶対的記載事項が正しく書かれているか確認してください。

定款は作成時の実情に合わせる

定款は作成時の会社の実情に合わせたものにしましょう。

「もしもの時に備えてできるだけ多く事業目的を指定する」という方法をとると、銀行や取引先に「何をする会社なのかわからない」という印象を与えるケースもあります。

定款はあとで変更可能

定款は会社の重要文書であり、株式会社の場合は定款認証を受けなければなりません。とはいえ、定款は一度作成した後でも何度も変更できます。

そのため、まだ今は確定していない将来的な事業を意識しすぎる必要はなく、新しい事業目的が出てきた場合には追加すればよいということです。

定款の変更をする場面とは?

定款の変更は、定款の内容と会社の実態が合わなくなったときに行います。

たとえば、新規事業を始めるときに事業目的を追加する場合や、移転により本店所在地を変更する場合、役員人事によって取締役の変更がある場合などです。

変更の内容によっては、登記変更が必要になるケースもあります。

新しいビジネスを始めるとき

会社が事業を展開する場合、定款の「目的」にその事業が含まれていなければなりません。そのため、新しいビジネスを始めるときに、定款にその事業内容が含まれていない場合は定款を変更します。

定款の目的と実際の事業内容が合っていないと、契約や融資の際に不備を指摘されることがあります。

本店所在地の変更

会社の本店を移転する場合は、定款変更が必要です。

特に、定款に番地まで指定している場合、定款の変更は必須です。

定款の本店所在地を最小行政区画にとどめている場合は、そのエリア内の移転であれば定款変更は必要ありません。

取締役の変更

取締役などの会社の役員は、員数やどのような役員を置いているかを定款で定めているため、変更が発生した場合は定款を変更しなければなりません。

会社法 第三百二十六条

第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。

2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。引用元 e-Gov 法令検索

定款は会社の基本的なルール

ここまで、定款の見本や自分で作成するときのポイントなどを紹介してきましたが、そもそも定款とは何なのでしょうか?

定款は「会社の憲法」とも表現される、会社の最も基本的なルールブックです。取締役は定款の内容に従ってその範囲内で会社を運営します。

つまり、定款は会社の土台であり、会社ができることの範囲を定めたものなのです。

会社という法人を運営するための枠組み

定款は、会社という法人を動かすための基本的な枠組みです。

会社がどのような事業を行い、どこに本店を置き、誰が経営を担うのかといった会社の根幹に関わる事項を発起人が定めたものです。

つまり、定款は会社内部のルールとしてだけではなく、外部に対してもその会社がどのように運営されているのかを明らかにする役割を持っています。取引先や金融機関は定款の内容を確認することで、その会社の信頼性や事業の方向性を把握することができます。

さらに、定款は株主や取締役などの利害関係者の権利を守る機能も果たしています。役員は定款に従う必要があり、定款の変更には株主総会の決議が必要です。こうしたルールがあることはトラブルの回避につながります。

定款は見本を参考に自分で作ることができる

定款は見本を参考にして自分で作成できます。自分で作れば、コスト削減というメリットもあります。

一方、定款の見本を見て「自分で作るのは難しい」と感じたら、無理せず専門家に依頼しましょう。

会社設立では、定款だけ作ればいいというわけではありません。定款作成後には定款認証や会社の設立登記といった手続きもあります。専門家に依頼すれば、書類作成や手続きを代行してもらえるためスムーズに会社設立を進められます。

定款の作成は専門家に依頼することもできる

定款は自分で作成できますが、作成には法律の知識が必要になるためハードルが高いのも事実です。

定款の作成や変更を専門家に依頼する場合は「司法書士」か「行政書士」に相談します。費用はかかりますが、スムーズに手続きを進められます。

司法書士に依頼する

司法書士は、登記の専門家です。定款の作成だけでなく、その後の設立登記まで一括して依頼することができます。

会社設立後の登記手続きも含めて丸投げで依頼したいという場合は、司法書士に相談しましょう。

行政書士に依頼する

行政書士は、会社設立に必要な定款の作成や定款認証のサポートを行う専門家です。

登記業務はできませんが、定款の作成や認証手続きに関しては豊富な経験を持っています。コストを抑えつつ専門的なアドバイスを受けたい場合には、行政書士に相談しましょう。

定款は見本を参考に自分で作成できる

定款は会社の基本ルールを定めた重要文書です。定款を自分で作成する場合、まずは見本を参考にすると作成の流れや記載内容を具体的にイメージしやすくなります。

定款の見本は、弊社のものはもちろん、日本公証人連合会や法務局などの公的機関が提供するものもあります。ただし、定款は記載例をそのままコピーして使用するのではなく、自社の実情に合った内容にカスタマイズしなければなりません。

定款は、会社法で記載事項が決められているため、自分で作成する場合は法律の知識が必要です。会社設立では、定款作成のあとに定款認証や登記の手続きも必要です。

定款作成や設立登記が難しいと感じる場合や手続きに不安がある場合は、司法書士などの専門家に依頼するとスムーズに手続きを進められます。