最終更新日:2025/8/20

創業融資のサポート費用はいくら?手数料の目安と無料の相談先を解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

- 創業融資を専門家に依頼した場合の報酬体系と費用相場

- 創業融資の申請を自分で行う場合に利用できる無料の相談窓口

「創業融資を受けたいけれど、どこに相談すればよいかわからない」

「ネットで検索すると税理士やコンサルタントが代行サービスを提供しているが、任せて大丈夫だろうか」

「サポートを頼めばいくら費用がかかるか」

創業融資に関する情報を調べる中で、このような疑問を感じる人は少なくありません。

結論から言うと、創業融資のサポート費用は報酬体系や依頼内容により異なります。

ただし、融資実行額の5%を超える報酬を請求することは違法であると法律で定められています。

この記事では、創業融資をサポートしてくれる専門家や費用の相場、自力で申請する方法、無料で相談できる公的窓口まで幅広く紹介します。

どの方法が自分に合っているかを判断する参考にしていただければ幸いです。

創業融資にかかる費用とは

創業融資を申し込む際に気になるのが、「どれくらい費用がかかるのか」という点ではないでしょうか。

創業融資の申請そのものに、手数料や審査費用はかかりません。

費用の有無は、創業融資の申請を自力で行うか、専門家に依頼するかにより変わります。大きく分けて2つのパターンがあります。

- 自力で申請する

- 専門家にサポートを依頼する

順に見ていきましょう。

自力で申請すれば費用はゼロ円

創業融資の申請は、自分で手続きを行えば基本的に費用はかかりません。

申込書の作成や必要書類の提出をすべて自分で行うからです。

申込みのとき法人の登記簿謄本の取得費が必要ですが、数百円程度で済むでしょう。

専門家に依頼せず進めたい人やコストを抑えたい人には、自力での申請も十分可能な選択肢となります。

専門家にサポートを依頼する場合は費用がかかる

創業融資の申請を専門家に依頼すると、サポート内容や報酬体系に応じて費用がかかります。

税理士・中小企業診断士・経営コンサルタントなどに依頼するケースが多いです。

次に、一般的な報酬の体系を解説します。

創業融資サポートの報酬体系と費用相場

創業融資のサポートを専門家に依頼する場合、費用の支払い方法には主に3つのパターンがあります。ニーズや状況に応じて選ぶことが大切です。

- 成功報酬で支払う

- スポットで報酬を支払う

- 顧問契約をする

それぞれの特徴と料金の相場を順に解説します。

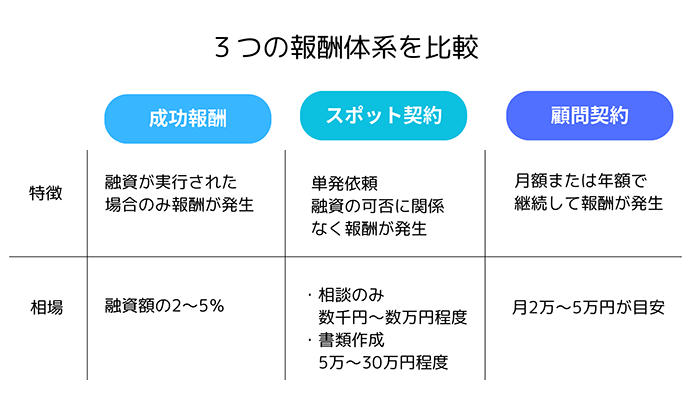

成功報酬で支払う

1つ目は、成功報酬で支払う方法です。

融資が実行された場合のみ報酬が発生するため、リスクが低いのが特徴です。

融資が成功しなければ、報酬はかかりません。

報酬の相場は、融資実行額の2~5%程度が一般的です。

たとえば500万円の融資を受けた場合、報酬は10万円から25万円となります。

ただし「成功報酬以外に別途費用がかからないか」「最低報酬額が設定されていないか」など、契約内容を事前に確認しておくことが大切です。

Q:よくある質問

金銭的な負担を軽減するため、事前に着手金として一部を受け取り、残りを融資実行後に受け取る報酬体系を採用しているケースもあります。

具体的な支払いのタイミングや方法は、契約内容により異なるため、契約を締結する前に必ず確認しておきましょう。

スポットで報酬を支払う

2つ目は、スポット契約で報酬を支払う方法です。

スポット契約とは、創業融資の申請サポートを単発で依頼する契約のことです。

この場合、融資の可否に関わらず報酬の支払いが発生します。

料金は、依頼する業務の内容や範囲により異なりますが、あらかじめ金額が明示されている点で安心です。

たとえば融資の相談のみであれば数千円から数万円程度、融資書類の作成を依頼する場合は、5万円から30万円程度が相場となっています。

融資の結果に関わらず費用はかかりますが、依頼する内容の範囲が明確なため、短期のサポートを希望する人にはメリットがあるでしょう。

顧問契約をする

3つ目は、顧問契約をしてサポートを受ける方法です。

顧問契約とは、毎月または年間で固定の金額を定期的に支払う契約のことです。

税金や経営、融資後の資金繰りの相談など、幅広い業務を継続して依頼できるのが特徴です。

料金は毎月の顧問料として支払うのが一般的です。

相場は事業規模や依頼内容により異なりますが、月2万円から5万円が目安となっています。

創業融資のサポートだけでなく、その後の経営も含めて長期的に相談したい人にとって心強いでしょう。

一方で、単発の融資サポートだけで十分な人や、経理業務や税務申告を自分で行える人にはあまり向いていません。

必要以上のサービスに毎月の顧問料を払い続けることになり、コスト面で割高になる可能性があります。

ここまで3つの報酬体系について解説しました。

実は、報酬額には法律で定められた上限があります。

知らずに契約すると、相場以上の金額を請求される恐れがあるため、理解しておく必要があります。

成功報酬は5%が上限である

創業融資のサポートを依頼する際、報酬の額は法律で上限が定められています。

出資法4条1項で、報酬の上限は融資実行額の5%とされています。

たとえば500万円の融資を受けた場合、請求できる報酬の上限は25万円となります。

上限を超えて報酬や手数料を請求することは、違法行為です。

また5%の上限は、着手金や事務手数料など、融資サポートにかかる合計の費用が対象となる点も理解しておきましょう。

少しでも料金体系が不明瞭な場合は、契約前に必ず説明を求めることが大切です。

参考:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第4条|e-Gov 法令検索

Q:よくある質問

次に、創業融資をサポートする代表的な専門家を紹介します。

創業融資をサポートする専門家とは

創業融資をサポートする専門家には、それぞれ得意分野やサポート内容に違いがあります。

- 中小企業診断士

- 税理士

- 行政書士

- 認定支援機関

- 民間のコンサルタント

順に見ていきましょう。

中小企業診断士

中小企業診断士は、中小企業の経営をサポートする国家資格を持つ専門家です。

創業融資では、金融機関に提出する事業計画書や資金繰り表の作成を得意としています。

経営戦略や売上アップのための提案まで幅広く相談できるため、融資後も見据えたサポートが可能です。

税理士

税理士は、税金や会計をサポートする国家資格を持つ専門家です。

税務申告や会計処理に加え、創業融資に必要な資金計画書や収支予測の作成支援を得意としています。

事業計画書の作成には、日々の会計や税務に関わる税理士の知識やノウハウが役に立ちます。

そのため、融資申請時から実行後の資金管理まで一貫してサポートを受けられます。

行政書士

行政書士は、許認可の申請や契約書の作成など幅広い手続きを行う国家資格を持つ専門家です。

創業融資では、申請書類の作成やチェックを得意としています。

定款の作成や許認可の申請にも対応ができるため、創業融資と事業開始の準備を並行して進められるのが特徴です。

認定支援機関

認定支援機関(認定経営革新等支援機関)とは、中小企業の経営を支援するため、国から認定を受けた機関や専門家を指します。

中小企業支援に関する実務経験が一定レベル以上であることが条件で、具体的には、金融機関・商工会議所・税理士・中小企業診断士などが該当します。

創業融資では、事業計画書の作成や金融機関の担当者との面談対策など、専門家の助言を受けられることが特徴です。

民間のコンサルタント

民間のコンサルタントは、これまでの支援実績や金融機関での勤務経験などを活かし、創業融資のサポートを行う専門家です。

創業融資では、必要な書類の準備や効果的な事業計画書の作成方法について、具体的なアドバイスを受けることが可能です。

ただし、民間のコンサルタントは特定の国家資格を必要とせず、誰でも名乗ることが可能です。依頼する際は、ネット広告やホームページの情報だけで判断せず、過去の実績や事例を確認しましょう。

もちろん、専門家のサポートを受ける方法だけでなく、自分で申請するという選択肢もあります。

創業融資は、必ずしも有料の専門家に依頼する必要はありません。

ここからは、費用を抑えながら申請準備を進められる「無料相談窓口」の活用方法を解説します。

専門家は必須?無料相談を活用する方法

創業融資の申請は、必ずしも専門家に依頼しなければならないわけではありません。

自力で申請を行えば、費用はかかりません。

初めての創業融資の申請に不安はあるが、費用はあまりかけたくないという人は、無料の相談窓口を利用しましょう。

ここからは、無料の相談窓口を紹介します。

日本政策金融公庫

創業融資の申込先がすでに決まっている場合、その金融機関の相談窓口を活用するのがおすすめです。

日本政策金融公庫では、全国152支店に「創業サポートデスク」を設置しており、創業計画書の作り方や融資の申込み手順を専任の担当者に直接相談できます。

相談方法は、来店・オンライン・電話から選択可能です。

また支店によって休日も予約制で対応しているため、利用しやすい方法と日時を事前に確認しておきましょう。

参考:創業サポートデスク │ START 政策金融公庫の創業支援

商工会議所

各地に設置されている商工会議所では、創業者に対するサポートを積極的に行なっています。

創業融資に関する相談も可能で、事業計画書の作成方法や必要書類の準備についてアドバイスを受けられます。

また、金融機関の紹介や補助金・助成金に関する情報提供も受けられる場合があります。

相談は無料で、電話・対面・オンラインに対応している場合が多いため、最寄りの商工会議所の相談窓口を確認するとよいでしょう。

よろず支援拠点

よろず支援拠点は、中小企業や小規模事業者のための無料の経営相談所で、中小企業庁が運営しています。

全国の都道府県に1カ所ずつ設置され、商工会議所や中小企業支援組織と連携しています。

コーディネーターに相談をし、相談内容に応じて適切な専門家や支援機関を紹介される流れになります。

創業融資の悩みについてアドバイスはもらえますが、事業計画書などの作成を相談窓口で依頼することはできないため、書類作成は自分で行う必要があります。

ホームページなどから最寄りのよろず支援拠点を確認し、電話やメールなどで相談予約をしましょう。

参考:よろず支援拠点全国本部

基本的に、実際の事業計画書の添削や面談対策などは、自身で行うことが前提となります。

ベンチャーサポート税理士法人では、創業融資のサポートを行なっています。

創業融資の複雑な手続きを一人で抱え込まず、事業の立ち上げに集中できるようサポート体制を整えています。

ベンチャーサポート税理士法人が行う創業融資サポート

ベンチャーサポート税理士法人では、顧問契約をいただいているお客様に起業時の資金繰りのサポートを行なっています。

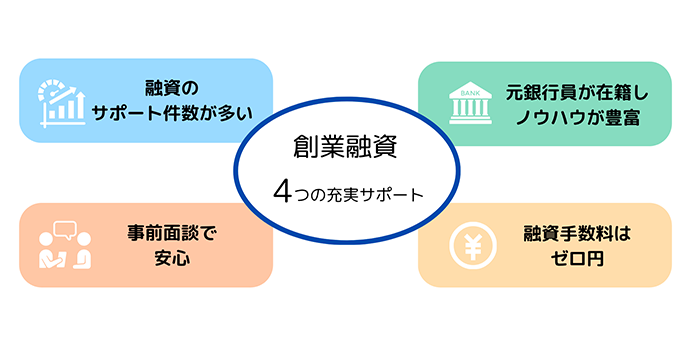

充実したサポート体制が整っており、融資の申込みが初めてでも安心です。

- 融資のサポート件数が多い

- 元銀行員が在籍し、ノウハウが豊富

- 日本政策金融公庫との面談も事前ロープレで安心

- 融資のサポート手数料はゼロ円

ポイント1:融資サポートの件数は1万件超え

創業融資のノウハウは、今までどれだけサポートをしてきたかの経験値で決まります。

ベンチャーサポート税理士法人がこれまでに創業融資をサポートした件数は、1万件を超えています。

融資サポートの件数が多くなることで、金融機関との関係性が強くなり、役立つ情報を提供できるというメリットがあります。

ポイント2:元銀行員が在籍しノウハウが豊富

銀行での勤務経験を持つスタッフが多数在籍しており、「貸す側の視点」から申請の戦略を立てられます。

元銀行員であれば金融機関の審査基準や申請手順を熟知しているため、審査に有利な創業計画書の作成のアドバイスが可能です。

ポイント3:日本政策公庫との面談も事前ロープレで安心

日本政策金融公庫の創業融資では、面談が重要なポイントとなります。

本番の面談前に、日本政策金融公庫との事前面談を定期的に設けており、想定される質問や流れを確認します。

現状のフィードバックや改善点のアドバイスを受けられるため、当日の緊張や不安が軽減し、自信を持って本番の面談に臨めます。

ポイント4:融資のサポート手数料はゼロ円

融資サポートは、顧問契約をいただいているお客様への顧問料に含まれたサービス内容となります。

融資手数料は一切いただきませんので、お気軽にご相談ください。

ベンチャーサポート税理士法人には、創業融資をはじめ各分野に精通したスタッフが多数在籍しています。

経営に関するさまざまな問題をワンストップで解決できるよう、税理士以外にも社会保険労務士・弁護士・行政書士・司法書士がそろっています。

1人の担当者を窓口にして、あらゆる専門家とつながれることが、私たちの強みです。

創業融資の費用は契約体系により異なる!無料の相談先も有効に活用しよう

専門家に依頼する場合、創業融資にかかる費用は、成功報酬やスポット契約、顧問契約などの報酬体系や依頼内容により異なります。

ただし、融資額の5%を超える報酬を請求することは違法と定められています。

創業融資は、事業計画書の作成や必要書類の準備など、初めての人にとって時間や労力がかかるものです。

一人で抱え込まず、無料の相談窓口を利用したり、創業融資に強い専門家に依頼するのも選択肢の1つです。