最終更新日:2025/12/25

起業相談はどこでする?あなたに合う相談先の見つけ方を解説!

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

起業を決意したものの、自分の事業アイデアを誰に相談すればよいのか、最初の一歩で迷ってはいませんか。

もしくはアイデアを固めたものの、実際の会社設立の手続きに戸惑い、どのように進めればいいのかという悩みを抱えてはいないでしょうか。

起業に関する相談相手の選択は、その後の資金調達や設立手続きの円滑さを大きく左右します。

事業のフェーズに合わない相手に相談すると、本来受けられるはずの公的支援を見逃したり、青色申告の承認申請のように期限が定められた重要な手続きを逸してしまったりする可能性もあります。

この記事では、無料で利用できる公的機関から税理士などの専門家まで、各相談先が持つ独自の強みと役割を比較・解説します。

起業したいものの、誰に相談すればいいかわからないという人は、ぜひこの記事を参考に相談先を探してみてください。

目次

起業相談はどこでできるのか

起業の相談先は、主に2種類に分かれます。

- 税理士などの専門家

- 商工会議所やよろず支援拠点などの公的機関の窓口

それぞれの特徴について解説します。

特に、同じ業種ですでに活動している経営者からは、その業種ならではの話を聞ける可能性もあります。

知り合いにそうした先輩経営者がいる場合は、ぜひ連絡してみましょう!

起業相談ができる主な専門家と得意分野

起業の場面で関わる専門家は複数いますが、それぞれ役割が異なります。

ここでは、起業相談で関係することが多い専門家を3つに絞り、得意分野を整理します。

| 専門家 | 主な相談内容 | 費用のイメージ(目安) |

|---|---|---|

| 税理士 | 会社設立、節税や資金繰り、融資や補助金、事業計画、税務手続きなど | 初回相談は無料が多い 顧問契約は月額3万円程度 設立支援は顧問契約を前提に0円で行うケースもある |

| 司法書士 | 設立登記、定款作成など | 会社設立一式で15万〜20万円前後 |

| 行政書士 | 許認可申請、定款作成、補助金申請書の作成支援など | 許可申請1件あたり10万〜30万円前後、内容や自治体によって変動 |

営む業種によって、どの専門家に相談が必要かは異なりますが、ほとんどの場合では税理士に起業について相談するのが最もスムーズです。

会社設立を専門とする税理士に相談すれば、会社をミスなく設立するよう支援してくれます。

それだけでなく、売上目標や経費の見込み、利用するべき融資、役員報酬額の設定など、個人では難しい判断にも専門家としての知見をもとにアドバイスを受けられます。

継続的なサポートは顧問契約が必要になりますが、初回相談は無料で受け付けている税理士も多いので、お気軽にご相談ください。

各専門家の特徴や、会社設立で任せられることなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。

無料で活用できる起業相談窓口と相談できること

「税理士などの専門家にいきなり相談するのはハードルが高い」と感じる際に利用したいのが、公的機関が運営する無料の起業相談窓口です。

費用をかけずに起業に関する情報収集や全体像の整理ができるため、起業を検討し始めた段階では有力な選択肢になります。

主な起業相談窓口は、以下のとおりです。

| 窓口・機関名 | 主な相談内容 | 得意な領域・特徴 |

|---|---|---|

| よろず支援拠点 | 創業計画、経営全般 | 経営上の複数の悩みを一度に相談できる ほかの機関や専門家への橋渡しも行う |

| 商工会・商工会議所 | 創業の進め方や経営全般、記帳の基礎など | 地域密着の経営支援 地元で店舗や事務所を構えて事業を続けたい人向け |

| 日本政策金融公庫の創業相談窓口 | 創業融資や創業計画書の考え方、借入額や返済期間の目安など融資全般 | 無担保・無保証人で利用できる公的融資が専門 審査側の視点からの助言が得られる |

| 信用金庫 | 創業融資や事業計画の相談、地域の取引先や支援制度の紹介 | 地域金融機関として、創業後も含めた長期的な取引前提で相談ができる |

こうした公的機関の窓口は、起業の情報や全体像を把握するには有効です。

ただし、起業の際は起業家それぞれの計画やビジョン、事情を踏まえた設計が必要になり、公的機関での相談だけではカバーしきれない部分もあります。

次の章では、これらの無料窓口をどの段階まで使い、その先をどのように税理士をはじめとする専門家に引き継いでいくとよいかを、相談内容ごとに整理していきます。

【相談内容別】無料の相談先と専門家(税理士など)の使い分け方

起業の相談先は、最初から1つに絞る必要はありません。

多くの起業家は、まずインターネットや書籍で情報を集め、次に公的機関の無料相談で全体像をつかみ、最後に税理士などの専門家と詳細を詰めるというステップを踏んでいます。

この章では

それぞれの最適な相談先を整理し、解説します。

その1| アイデア・方向性を固めたい人・起業について知りたい人

まだ事業内容がぼんやりしていて「自分が起業に向いているか知りたい」「アイデアをビジネスとして成立させられるか知りたい」という段階では、公的機関の無料相談やセミナーを積極的に利用しましょう。

この段階では、まずアイデアの整理と基礎知識のインプットが必要になるためです。

商工会議所の創業セミナーや、よろず支援拠点の創業相談では、起業の基礎を無料で学べます。

また、自分のアイデアを第三者に話す壁打ちの場としても最適です。

担当者と話すことで、ターゲットは誰か、どこで収益を上げるかといった「ビジネスの解像度」を一気に上げることができます。

その2| 事業計画・創業融資・お金の不安を解消したい人

事業のアイデアが固まり、売上のイメージや提供するサービスの内容が具体化してくると、次に生まれてくるのがお金に関する不安です。

開業時に自己資金でいくら用意すべきか、創業融資で何百万円まで借りるべきか、毎月の返済額をどこまで許容できるかといった悩みを放置したまま起業してしまうと、資金ショートに直結します。

日本政策金融公庫や信用金庫の創業支援窓口、商工会議所の融資相談を活用すれば、起業後の資金計画について相談できます。

自己資金だけでは資金が不足しそうな場合に、利用できる融資の種類や金利の幅、返済期間といった具体的な条件も確認できます。

しかし実際に融資を受ける段階では、審査のために「事業計画書(創業計画書)」の作成が必要になります。

この計画書では、いくらの融資を受け、その返済をどのような期間と金額で行うのかを、売上や利益の見通しとあわせて数字で示さなければいけません。

公的機関の窓口でも、事業計画書のひな形の使い方や書き方の説明、下書きに対する添削は行っています。

しかし、税金や社会保険、家計の状況まで踏み込んで相談し、融資審査の通過率と開業後の資金繰りの両方を安定させたい場合は、この段階から会社設立や創業融資に強い税理士に切り替えると安全です。

数字のプロと共に計画書を作り込むことで、融資の成功確率を格段に高めることができます。

事業計画書や創業計画書の概要と書き方については、以下の記事で解説しています。

その3| すぐに会社設立したい・手続きで失敗したくない人

起業する業種やサービス内容が固まり、設立時期も数か月以内に迫っている場合、資本金の額や役員構成、決算期といった具体的な項目を、ビジネスの実態に合わせて決めていく必要があります。

公的機関の窓口は、手続きの全体像や必要書類を確認する場としては有用です。

しかし、資本金をいくらにすれば消費税が得になるか、役員報酬をどう設定すれば社会保険料を最適化できるかといった、個別の税務戦略までは踏み込んでくれません。

これらの項目は設立後の税負担に直結するため、法人税や社会保険の実務に詳しい税理士にシミュレーションを依頼することをおすすめします。

また、実際の登記手続きは司法書士、飲食業や建設業などの許認可申請は行政書士の専門領域です。

これらの士業を個別に探すのは手間がかかりますが、創業支援に特化した税理士であれば、関連士業と提携しているケースが多いため、最短ルートで会社設立を進めることができます。

短期間で会社を立ち上げたい場合や、一度で手続きを完了させたい場合は、公的機関で全体像を確認したうえで、税理士を起点に必要な専門家へつないでもらいましょう。

「まずは自分の状況を整理したい」「誰に何を相談すればよいか分からない」という段階でも構いませんので、起業に関して不安があれば、お気軽に無料相談をご利用ください。

無料で使える起業相談窓口(公的機関)の特徴と選び方

無料で使える起業相談窓口は数多くありますが、それぞれの特徴を把握しておかないと「自分がどこに相談すればいいのか」で悩んでしまいます。

この章では、代表的な公的機関の窓口とその特徴を整理し、起業家それぞれのケースごとに相談するべき先がどこなのかについて解説します。

事業アイデアや資金計画、補助金といった複数の悩みを一度に整理してもらい、そのうえで次の相談先を考えてもらうこともできるため、最初の相談先として非常に便利です。

よろず支援拠点|複数の悩みをまとめて整理したい人向け

| 料金 | 無料 |

|---|---|

| 形式 | 対面・電話・オンライン |

| できること | 経営全般の壁打ち・機関連携の調整など |

| 在籍している専門家 | コーディネーター(中小企業診断士・税理士など) |

| 想定に合う人 | 起業に関する複数の悩みをまとめて整理したい人 |

| 参考 | よろず支援拠点|よろず支援拠点全国本部(独立行政法人中小企業基盤整備機構) |

よろず支援拠点は、国が全国47都道府県に設置した無料の経営相談所です。

その名のとおり、売上拡大、新商品開発、IT活用、人材育成といった、企業のあらゆる「よろず」の相談に対応しています。

起業のアイデア段階から、実際の手続き段階まで、さまざまな悩みや疑問を一貫して相談できる点が大きなメリットと言えます。

相談回数に制限はなく、成果が出るまで何度でも無料で相談できます。

必要に応じて外部機関や専門家に繋いでくれる「ハブ」としての役割も担うため、「何から手をつけていいか分からないので、全体を一緒に整理してほしい」というときに非常に相性がいい相談先です。

商工会・商工会議所|地元で長く事業を続けたい人向け

| 料金 | 無料 |

|---|---|

| 形式 | 対面・オンライン |

| できること | 起業全般の相談 |

| 在籍している専門家 | 専門相談員(日程により税理士・社労士・弁護士など)※地域で異なる |

| 想定に合う人 | 地域に根ざした起業を考えている人 |

| 参考 | 経営相談|日本商工会議所 |

商工会・商工会議所とは、地域の中小企業や個人事業主を支える経済団体です。

商工会と商工会議所の担当エリアは分かれていますが、相談できる内容はほぼ共通です。

起業相談では、法人設立の流れや起業時に必要な資金の考え方といった基本的な部分から、記帳や会計ソフトの基礎、地域の家賃相場といった内容まで、幅広く相談が可能です。

ほかの支援機関と比較した際の商工会議所の本質的な強みは、その地域に深く根差したネットワークと、特定の融資制度への推薦機能にあります。

具体的には、地域ごとの税理士や弁護士といった専門家の紹介だけでなく、その地域の金融機関や協力企業との橋渡しなどについても相談が可能です。

これは、事業をその地域に根付かせ、継続的に成長させていくうえで非常に大きなアドバンテージとなります。

日本政策金融公庫|公庫の融資を利用したい人向け

| 料金 | 無料 |

|---|---|

| 形式 | 対面・オンライン |

| できること | 創業融資の相談など |

| 在籍している専門家 | 融資担当者・創業支援相談員 |

| 想定に合う人 | 公庫の融資について具体的に検討している人 |

| 参考 | 創業サポートデスク|日本政策金融公庫 |

日本政策金融公庫は、全国152箇所にある「創業サポートデスク」という支店で、起業についての相談を行っています。

創業サポートデスクの最大の価値は、日々何件もの事業計画書に目を通している担当者から、融資や事業計画書に関するアドバイスを受けられる点です。

「その計画では3年後のキャッシュフローが厳しくなる可能性がある」「この市場データでは売上予測の根拠として弱い」といった、具体的かつ客観的なフィードバックを得ることができます。

起業相談ができる公的機関の中でも、日本政策金融公庫の役割は「事業計画の実現可能性を金融機関の視点で評価する」ことに特化しているといえるでしょう。

信用金庫|地域の金融機関とつながりを持ちたい人向け

| 料金 | 無料 |

|---|---|

| 形式 | 対面・オンライン(地域による) |

| できること | 創業計画の壁打ち・事業計画作成・資金調達の相談・補助金や助成金の案内など |

| 在籍している専門家 | 各信用金庫の創業担当者・連携士業(税理士・診断士など)※地域で異なる |

| 想定に合う人 | 地元の金融機関とつながりたい人 |

| 参考 | しんきん創業の扉|信金中央金庫 |

信用金庫は、その成り立ちから地域社会の発展を第一の目的としており、創業支援においてもその地域に根差した視点でのサポートを期待できます 。

信用金庫の独自性は、地域経済を知り尽くした金融機関であるという点です。

第一に、地域の特性を反映した事業計画の相談が可能です。

画一的なサポートではなく、地域の人口動態や競合店の状況を熟知した職員から、「この地域でその事業を成功させるには」という観点で、より現実的なアドバイスを得られます。

第二に、自治体と連携した創業融資制度の活用と、その後の継続的な経営サポートに強みがあります。

たとえば、都内の信用金庫と東京都、信用保証協会が連携して提供する「創業融資制度」では、最大3,500万円まで融資を受けることが可能です 。

さらに、信用金庫の支援は融資実行後も一貫して行われます。

単に資金を供給するだけでなく、事業が軌道に乗るまで継続的に関与し、経営課題の解決を手助けしてくれます 。

このように、信用金庫はお金を貸し出す「金融機関としての審査機能」と、事業の成長を長期的に支える「地域支援機関としての育成機能」を併せ持っています 。

事業を行う地域に寄り添った、息の長いパートナーシップを求める創業者にとって、心強い相談相手となるでしょう。

信用金庫での相談を検討する場合は、相談先やセミナー・イベント情報をまとめて調べられる「しんきん創業の扉」を利用しましょう。

J-Net21|全国の起業相談窓口を探したい人向け

「どこに相談すればいいか」を自分で調べたい場合は、J-Net21を利用しましょう。

参考:支援情報ヘッドライン|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

J-Net21は、公的支援情報を横断して探せる中小企業向けの情報ポータルです。

「支援情報ヘッドライン」では、国・都道府県などが提供する補助金・助成金、セミナー・イベントなどを地域・分野・キーワードでまとめて検索できます。

支援情報に加えて、課題別の解説、ビジネスQ&A、起業・創業の基礎情報(業種別開業ガイドや市場データなど)も提供されており、「どの制度が自分に当てはまるか」を素早く把握する入口として活用できます。

J-Net21では、起業に関する業種別のガイドやマニュアル、市場調査データなども公開されているので、起業について理解を深めたい場合にも、ぜひ一度確認してみましょう。

こうした支援拠点は、創業準備から資金調達、創業後のフォローまでを一連の流れとしてサポートする色合いが強いため、特定の地域で本格的に起業したい人は、一度チェックしておく価値があります。

起業相談に行く前に準備しておきたいこと

起業相談は誰でも気軽に利用できますが、相談できる時間は1時間までなど、あらかじめ決まっていることも少なくありません。

限られた時間で、実のある相談を受けるためには、事前に「相談したいこと」と「自分の事業の概要」を把握しておきましょう。

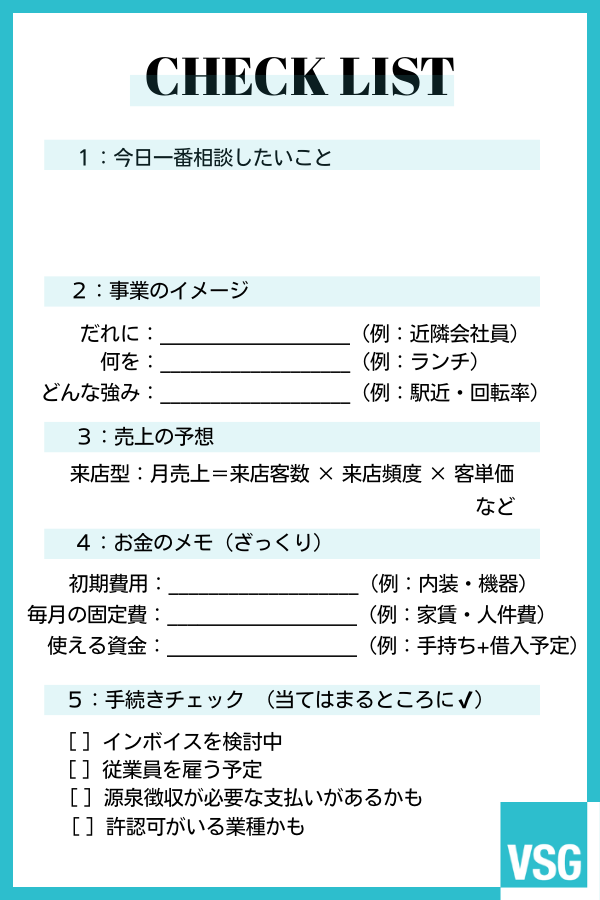

はじめての起業相談チェックシート

はじめて起業について相談する際に準備不足だと、限られた相談時間が漠然とした話だけで終わってしまう可能性があります。

相談の効果を最大限に引き出すために、以下のチェックシートをあらかじめ自分で埋めてみましょう。

このチェックリストは、起業する前に最低限押さえておくべき「事業モデル」と「お金」の骨組みです。

リストを作成するなかで、想定していなかった項目や埋められなかった部分、内容が不安な部分があれば、そこを相談で伝えることで事業計画を前に進めやすくなります。

すべて書けたという場合でも、このリストを相談相手に見せ、内容をチェックしてもらうことで、よりクオリティの高い事業計画を作成する手がかりとなります。

ぜひご活用ください。

起業の相談についてよくある質問

起業相談を受ける際に、多くの人が疑問に思う点について解説します。

Q1・ ビジネスアイデアがあいまいな段階でも相談してよいですか?

ほぼすべての相談先は、アイデアが固まっていない段階からの相談を受け付けています。

アイデアが固まり切る前に相談することで、ムダな投資を減らしやすくなるため、起業を考えている場合は早めに専門家や公的機関での相談を検討しましょう。

ただし「起業はしたいけどアイデアが思い浮かばないので、なにかアドバイスが欲しい」といった段階であれば、個別相談よりも起業セミナーやイベントなどに参加した方がいいでしょう。

「誰に」「どんなサービスや商品を提供したいか」が固まった段階であれば、公的機関の個別相談を活用して、アイデアをより具体化させていきましょう。

Q2・無料の公的機関の相談だけで起業できるでしょうか?

小さく始める起業であれば、公的機関の相談だけでも十分にスタートすることは可能です。

ただし、自己資金と借入金を合わせて数百万円単位の資金を動かす場合や、開業後数年間の税金・社会保険の負担も含めて事業計画のシミュレーションをしたい場合は、公的機関の一般的な説明だけでは踏み込みきれません。

無料相談は「制度と全体像を理解する場」として活用しつつ、判断を間違えたくないテーマが出てきた段階で、税理士などの専門家に相談すると考えておくと、バランスよくリスクを抑えられます。

Q3・どのタイミングで税理士に起業について相談するべきですか?

税理士への起業相談は、事業の方向性が固まり、判断ミスによる影響額が大きくなってきた段階で行うと考えておくとよいでしょう。

目安としては、次の条件のうち1つでも当てはまった段階で、会社設立を専門とする税理士の無料相談を利用しましょう。

- 開業準備や設備投資、運転資金として、合計で100万円以上を投じる予定が現実味を帯びてきた

- 日本政策金融公庫や信用金庫からの創業融資を前提に、具体的な借入額や返済期間を決める必要が出てきた

- 半年から3カ月以内に専業で起業する意思が固まった

このタイミングで税理士に相談すれば、具体的な事業計画や起業の手続き全般をまとめて確認できます。

起業の具体的な相談は税理士へ

起業相談の窓口はいくつもありますが、事業計画の数字や創業融資、会社設立後の税金・社会保険まで含めて整理したい段階では、税理士にまとめて相談しておくと安心です。

事業のフェーズや資金計画に応じて、公的機関や金融機関、他士業のどこに何を相談すべきかも含めて一緒に整理できます。

税理士や司法書士への相談に興味があれば、ぜひベンチャーサポート税理士法人にご連絡ください。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する相談を無料で何回でも実施しています。

対面だけでなくWebでの相談にも対応しているほか、実際に無料相談に来られた方のうち、相談だけで契約は行わないケースも4割ほどあるため、気軽にご利用いただけます。

そうした場合であっても、創業以来20年以上、3万7,000社以上の会社設立をサポートしてきた経験と実績から、起業を成功させるノウハウをお伝えします。

また、「士業はサービス業」という共通理念のもと、起業家の方々の悩みや不安に即レス、即対応できる体制も整えています。

税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているため、ワンストップで相談が可能です。

初めての会社設立に疑問や不安がある方や、できるだけミスなく設立を行いたい方、そして税理士との会社設立に興味を持っていただけた方は、ぜひお気軽にご相談ください。