最終更新日:2026/2/2

登記すべき事項とは?会社設立での記載例・別紙の書き方を解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

会社設立のために登記申請を行うとき、添付書類として必要になる書類のひとつが「登記すべき事項」です。

登記すべき事項は、本来であれば登記申請書に記載する内容ですが、申請書の文章量が多くなりすぎないよう、別紙や電磁的記録媒体にまとめたものです。

すでに作成した定款などをもとに記載する書類であり、作り方さえわかれば個人で用意することも可能です。

しかし、書き方を間違ったり不備があった場合は、登記申請がストップしてしまう原因にもなります。

この記事では、登記すべき事項の書き方や提出方法、注意点について詳しく解説します。

実際の記載例なども画像を交えて紹介しますので、会社設立を考えている人はぜひ一度目を通してください。

目次

登記すべき事項とは

会社設立の際の登記すべき事項とは、登記申請書に記載するべき事項を別紙などにまとめたものです。

基本的には定款の内容を、一言一句違わずに記載すればいいのですが、項目によってはより細かい部分や、定款にない内容まで記載する必要があります。

これらの内容にミスや不備があった場合、訂正(補正)が必要になります。

この補正を期限内に行わないでいると申請が却下される可能性があり、会社設立日が想定していた日よりも遅れてしまう原因にもなるため、注意しましょう。

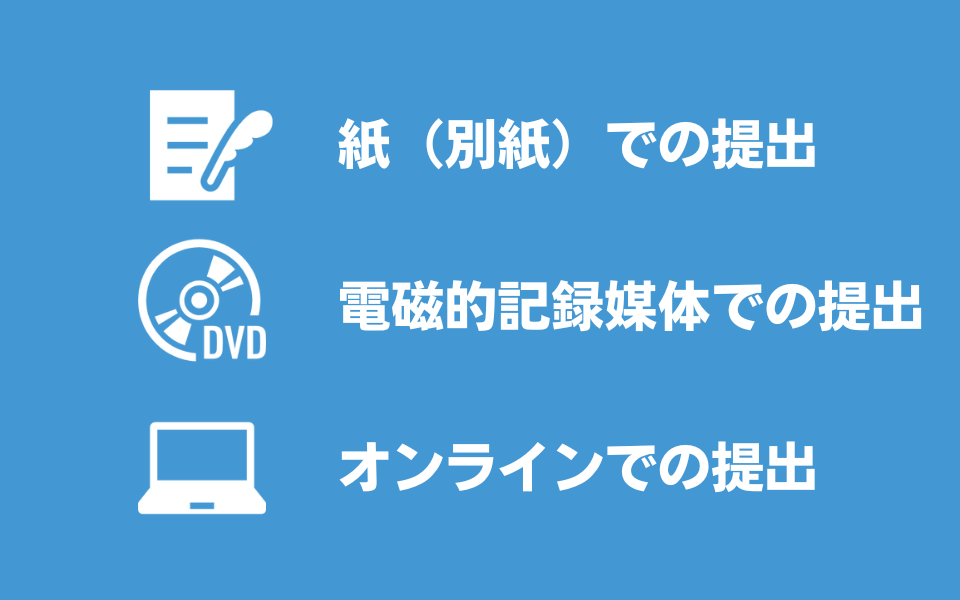

登記すべき事項の提出方法

登記すべき事項は、設立登記申請書に直接書くこともできます。

しかし、内容が長くなることが多いため、別紙に記入して提出するのが一般的です。

また、紙ではなく電磁的記録媒体やオンラインでの提出も可能です。

記載内容自体は変わりませんが、作成にあたってはそれぞれに細かい指定があります。

それぞれの特徴を理解し、自分が提出しやすい方法を選択しましょう。

紙(別紙)での提出

登記すべき事項は、紙(設立登記申請書とは別の紙)での提出が最も一般的に行われています。

A4の紙を使用すること以外には特別な指定がなく、実際に法務局の相談窓口などでアドバイスを受けながら作成できる点などが大きなメリットです。

ただし提出の際には、右下に代表者印の押印が必須なので、忘れないようにしましょう。

電磁的記録媒体での提出

登記すべき事項は、電磁的記録媒体、(CDやDVD)で提出することもできます。

電磁記録媒体そのものが申請書の一部として扱われるので、別途その内容を印刷して添付する必要はありません。

文字コードの指定やファイルサイズ容量の制限などがあるので、作成の際は法務局のWebページを確認してください。

参考:法務省|商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について

オンラインでの提出

法務省の提供している「登記・供託オンライン申請システム」を利用すれば、登記すべき事項を含む登記申請書類を、オンラインで提出できます。

窓口で提出する場合、登記が完了したかどうかは、法務局がWebで公開している「完了予定日」以降に直接問い合わせるか、登記事項証明書を取得して確かめる必要がありました。

しかしオンラインでの提出であれば、登記完了のお知らせが届く機能があるため、簡単に確認できます。

また、登記申請をすべてオンラインで行う場合、代表者印の印鑑届書の提出が任意となるので、代表者印が用意できていなくても手続きを進められます。

ただし、システムを利用するためには申請者情報登録を行ったうえで、専用のソフトをダウンロードする必要があります。

また、登記すべき事項だけでなく定款などもオンラインで提出する場合には、公証人の認証を受けた電子定款を作らなければいけません。

添付書類には、申請人の電子署名や電子証明書も必要になります。

さらに電子データ化できなかった書類は、法務局に持参もしくは郵送しなければならないなど、オンラインでの提出は結果的に手間と時間がかかってしまうことも少なくありません。

参考:法務省|登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出について

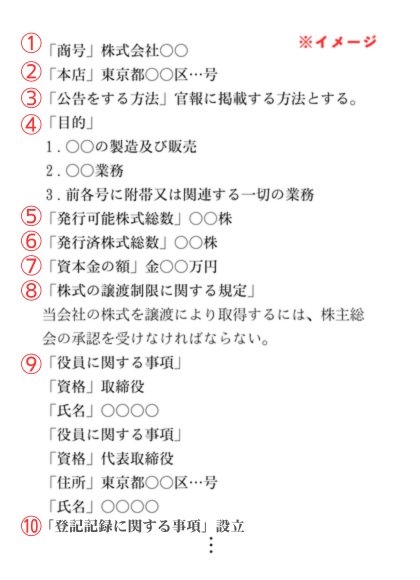

会社設立の登記すべき事項の記載例

会社設立の際の、登記すべき事項の作成方法を、画像を交えて解説します。

なお、今回の画像は、登記すべき事項の冒頭部分をイメージ化したものです。

会社によってはこれらに加えて、記載しなければならない項目が増えることもあるので注意してください。

1.商号

記載例:株式会社~

社名のことです。定款に記載した通りに写します。

株式会社の部分を「K.K.」などの略称にしてしまうと、登記官から補正を指示されるので注意しましょう。

2.本店

記載例:東京都~区~丁目~番~号(マンション名や部屋番号も記載)

本店所在地のことです。定款には市区町村までしか記載していない場合も、ここでは番地までを正確に書きましょう。

ハイフンは用いず「~丁目~番~号」と表記してください。

建物名や部屋番号に関しては任意記載ですが、記載しない場合は法務局からの郵便物が届かなくなる可能性があります。

3.公告をする方法

記載例:官報に掲載する方法とする。

公告は会社の重要事項を、すべての利害関係者に対して広く告知することです。

決算公告は、すべての株式会社が行わなくてはいけません。また合併公告や解散公告などは、合同会社にも公告の義務があります。

官報公告、新聞公告、電子公告の3種類から、公告方法を定めます。

定款ですでに公告方法を定めているのであればその通りに、新たに決定した場合は「~に掲載する方法とする」と記載します。

4.目的

記載例:

1.~の製造及び販売

2.~業務

3.前各号に附帯又は関連する一切の業務

事業目的のことです。

定款に記載した通りに写します。

5.発行可能株式総数

記載例:~株

公開会社が発行できる株式数のことです。

設立時の発行株式数の4倍までが、発行可能株式総数の限度となります(非公開会社の場合、発行可能株式総数に限度がなく、自由に設定できます)。

発行可能株式総数は、定款に必ず書かなくてはならない内容(絶対的記載事項)ではありません。

しかし、登記すべき事項においてこの項目が空欄だと、ほとんどの場合で法務局から記入を求められます。

登記申請を行うまでには、発行可能株式総数はあらかじめ決定しておきましょう。

一般的には発行済株式総数の10倍程度が目安とされていますが、将来的に上場を考えている場合などは税理士と相談することをおすすめします。

6.発行済株式の総数

記載例:~株

すでに発行している株式の数です。

複数の株式の種類を発行している場合は、併せて記載します。

株式の種類には主に普通株式と種類株式がありますが、ほとんどの会社は普通株式のみを発行します。

発行した株式が普通株式のみの場合は、種類に関する記載は不要です。

7.資本金の額

記載例:金~万円

会社設立にあたり、用意した資本金の額のことです。

定款に記載した通りに写します。

8.株式の譲渡制限に関する規定

記載例:当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。

株式の譲渡をすべて制限する(非公開会社)か、一部だけ制限する、あるいは制限しない(公開会社)かについてです。

この規定が定款に未記載だと、自動的に譲渡を制限しない公開会社であるとみなされます。

現在はほとんどの企業が、定款に譲渡制限に関する規定を定め、株式の譲渡を制限しています。

登記すべき事項においても、定款に記載がある場合にはその通りに写します。

9.役員に関する事項

記載例:

「役員に関する事項」

「資格」取締役

「氏名」~

「役員に関する事項」

「資格」代表取締役

「住所」東京都~区~丁目~番~号(マンション名や部屋番号も記載)

「氏名」~

代表取締役や取締役、監査役などについての情報です。

「資格」には役職名を、「氏名」にはその役職につく人物の名前を記載します。

代表取締役のみ、「住所」も併せて記載します。

10.登記記録に関する事項

記載例:「登記記録に関する事項」設立

登記記録(登記簿)に、どのような変更があったかを記載します。

設立登記の場合は、「設立」とだけ記載すれば大丈夫です。

本来はその事由が発生した年月日も記載しますが、設立登記に関しては、登記申請日が自動的に設立日となるので、年月日の記載は不要です。

11.会社設立の年月日|土日祝日を会社設立日にしたい場合

記載例:「会社設立の年月日」令和◯年◯月◯日

以前は登記申請書類を法務局が受理した日が、その会社の設立日となる関係で、法務局が休みの土日祝日などは会社設立日にすることができませんでした。

しかし2026年2月2日より、法務局が休みの日であっても、その直前の開庁日に申請を行うことで、休日を会社設立日にできるように法改正が行われました。

この場合「登記すべき事項」には、会社設立の年月日という項目を追加し、指定する登記日を記載する必要があります。

また、登記申請書の方にも「登記の年月日は登記すべき事項に記載した日付のとおりにする」と記載しなければいけません。

参考:休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました|法務省

株式会社と合同会社の登記すべき事項の違い

株式会社と合同会社で、登記すべき事項に記載する内容は異なります。

前の章で挙げた、「5.発行可能株式総数」「6.発行済株式の総数」「8.株式の譲渡制限に関する規定」などの株式に関わる事項が、合同会社の場合は不要になります。

また、「9.役員に関する事項」が、役員でなく社員になる点にも注意してください。

登記すべき事項を作成するときの注意点

登記すべき事項は、基本的に定款とフォーマットに従えば、問題なく作成できます。

しかし、いくつか注意点もあるので紹介します。

会社設立のとき以外でも作成することがある

登記すべき事項は、会社設立のときだけではなく、その内容に変更があったときにも作成して提出する必要があります。

具体的には、代表者や役員の変更、本店所在地の移転、支店の増設や株式の発行数の増加などです。

その場合、変更事由が発生してから、原則として2週間以内に登記変更を行わなくてはいけません。

期限を超過したり、登記変更を行わなかった場合は、「登記懈怠」として100万円以下の過料を払うケースもあるので注意しましょう。

提出先の法務局の管轄に注意する

登記すべき事項などの登記申請書類は、法務局へ提出します。

しかし、必ずしも本店所在地の最寄りの法務局が管轄とは限りません。

各都道府県には法務局の本局に加え、支局または出張所があります。

しかし、支局や出張所では商業登記の申請を受け付けていないところも多く、本局でないと手続きを進められないことがあります。

登記申請の際は、事前に本店所在地を管轄する法務局を、ホームページなどで確認しておきましょう。

参考:管轄のご案内|法務局

紙での提出の場合は代表者印を押印する

登記すべき事項を紙で作成した場合、代表者印の押印が必要です。

押印する箇所は、書類の右下になります。また、登記申請書類をまとめて綴じるときは、ページの継ぎ目にも契印を忘れずに押しましょう。

まとめ

登記すべき事項は、登記申請書の添付書類のうちの1つです。

紙か電磁的記録媒体、あるいはオンラインで法務局に提出します。

内容は、ほとんどの項目は定款を参照することで記載できます。

しかし一部、定款よりも詳しく書く項目や、場合によっては定款では定めていなかった内容も記載する必要があります。

株式会社と合同会社で、登記すべき事項の内容に違いがある点にも注意しましょう。

また、提出の際には管轄の法務局がどこなのかをあらかじめ確認しておきましょう。

登記すべき事項などの登記申請書類で困ったときは税理士や司法書士に相談しよう

登記申請書類は、登記すべき事項だけではなく、発起人決定書や就任承諾書、資本金の払込証明書など、さまざまな添付書類を用意しなくてはいけません。

それらにミスがあった場合は、法務局でのチェックを通過できず、訂正を求められます。

初めて会社を設立する場合、これらすべての書類を揃えるには大変な手間と労力がかかります。

「書類作成の手間を省いて、自分が行う事業の準備に専念したい」「ミスで事業開始が遅れることのないように、確実に書類を作成したい」と考える人も多いでしょう。

登記すべき事項など、会社設立で必要な書類に関して困ったときは、会社設立を専門とする税理士や司法書士に相談してみてください。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。

税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。