最終更新日:2025/5/12

会社名の決め方や基本ルールは?アイデアが沸くネーミング事例をご紹介

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

- 会社名の決め方のステップ

- 会社名のネーミングルール

- 会社名を決めるネーミングポイント

- 会社名のアイデア・ネーミング事例

会社設立や起業を決めて最初に悩むのは、「会社名(商号)をなににしようか」ということではないでしょうか。

会社名は会社の顔であり、会社のイメージそのものです。大きな宣伝効果を持ち、ひいては業績を左右することもあります。

長い付き合いになる会社名ですから、すばらしい名前をつけたいですよね。

あなたの会社にピッタリの会社名(商号)を決めるネーミングのポイントやコツ、アイデアをまとめてご紹介します。

あわせて、会社名を決めるにあたって守るべきルールも解説します。

目次

会社名とは

「会社名」とは、その名の通り会社の名前のことで、「商号」ともいいます。

現在の会社法では、社会的な信用を守るため、会社名は必ず登記簿に記載しなくてはならないと定められています。

また、会社名を決めるにあたって注意しなければいけないルールがあります。この記事で解説する項目をよく確認して決定するようにしましょう。

法人が使っている屋号の例

・無印良品(株式会社良品計画 の店舗名・ブランド名)

・ニトリ(株式会社ニトリホールディングス の店舗名・ブランド名)

会社名を決めるステップ

会社名を決める際は、次の順序で決めていくとよいでしょう。

- キーワードの洗い出し

- アイデア出し

- 候補の絞り込み

- 法的調査

- 最終決定

1.キーワードの洗い出し

作りたい会社の事業内容、商品・サービス、理念、地域、創業者の名前など、会社に関連するキーワードを自由に書き出します。

2.アイデア出し

洗い出したキーワードから連想される言葉を挙げてみたり、それらの言葉を組み合わせたり外国語にしてみたりして、意味合いや響きを検討してみましょう。

3.候補の絞り込み

アイデアの中から、良さそうな候補をリストアップします。覚えやすさや発音のしやすさ、意味合い、競合との差別化など、多角的に考えることが必要です。

4.法的調査

同業他社に同じ名前がないか、リストアップした会社名やロゴがすでに商標登録されていないかを確認します。

5.最終決定

総合的な評価と商標調査の結果から、最終的な会社名を決定します。

これらのステップを踏まえて、効果的な会社名を生み出すためのネーミングルールやポイントを詳しく見ていきましょう!

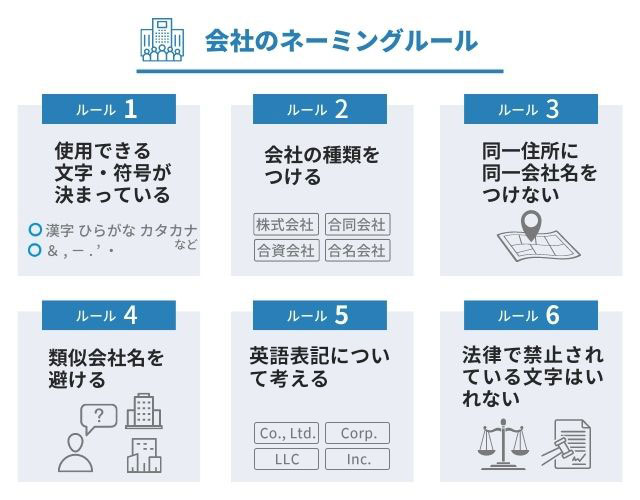

会社名を決める前に知っておきたいネーミングルール

基本的に、会社名は自由にネーミングできますが、一定のルールを守る必要があるので確認しましょう。

ルール1.会社名に使用できる文字・符号が決まっている

会社名に使うことができる文字と符号は以下の通りです。

| 文字 |

|

|---|---|

| 符号 |

|

符号は会社名の先頭や末尾に使うことはできません。

また、ギリシア文字(αやβなど)や@(アットマーク)などは使用できません。

空白はローマ字を使った単語と単語の間を区切る場合に限り、使うことができます。

たとえば「株式会社 しゃめい きめるぞ」はだめですが、「株式会社SHAMEI KIMEUZO」は登記可能です。

ルール2.会社名の前後に会社の種類を付ける

会社名の前か後のどちらかに、会社の種類を付けなくてはいけません。

具体的には、株式会社であれば「株式会社〇〇」と「〇〇株式会社」のどちらかを選びます。前者は「前株(まえかぶ)」、後者は「後株(あとかぶ)」と呼ばれる会社名の付け方です。合同会社も同様に「合同会社〇〇」と「〇〇合同会社」から選びます。

選び方にルールはなく、実際に発音してみて語呂が良いほうから選ぶとよいでしょう。

参考として、大手企業の事例を見てみます。

比較的設立年数の浅い新しい会社や、アルファベットやカタカナの会社名は前株が多くなっています。

- 株式会社サイバーエージェント

- 株式会社ZOZO

- 株式会社メルカリ

- 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

逆に歴史のある会社は、後株が多くなっている傾向にあります。

- 伊藤忠商事株式会社

- 味の素株式会社

- トヨタ自動車株式会社

- 旭化成株式会社

このように「前株=先進的で勢いのある会社」「後株=歴史があり安定感のある会社」というイメージを与えることも考えられます。

合同会社については、歴史そのものが浅いこともあり、前と後でイメージの違いは無いようです。

- Apple Japan合同会社

- Google合同会社

- アマゾンジャパン合同会社

- 合同会社ユー・エス・ジェイ

- 合同会社DMM.com

外国資本の会社が、社名の後ろに「合同会社」を付けるケースが多いのは、英語表記では必ず「会社名+合同会社」の順番になるためです。

本国の会社名の並びに準じていると思われます。

ルール3.同一住所に同一会社名を付けない

同じ住所に同じ名前の会社があると登記できません。

法務局のオンライン登記情報検索サービスや会社の本店を管轄する法務局で、同じ会社名の会社が同じ住所にないかを事前に調査しておきましょう。

調査は無料でできます。

バーチャルオフィスやシェアオフィスは利用している会社の住所が同一である場合があるため、特に注意が必要です。

ルール4.類似の会社名を避ける

1文字でも違えば、似た会社名でも登記は可能です。

しかし会社法は、不正の目的で他の会社と誤認される恐れのある会社名を使用してはならないと規定しており、これに反すると差止請求などを受けることもあります。

また、全国規模で展開する有名企業や、一定の地域の人なら誰でも知っているような会社と類似した会社名を使うと、不正競争防止法に抵触する可能性もあります。

使用差止や損害賠償請求を受ける場合もあるので、注意しましょう。

また、他の会社が商標登録しているものの名前を会社名にしてしまうと、商標権に基づく使用差止や損害賠償請求を受ける恐れもあります。

近年は、取引をする前にインターネットで会社名を検索する人も増えています。

自分が付けようとしている社名を実際にインターネットで検索してみて、どんな会社がヒットするかも試してみることをおすすめします。

ルール5.英語表記が必要かを検討する

業種によっては、日本語の会社名に加えて、英語表記を検討しておく必要があります。

たとえば、下記のような業種の方は英語表記を検討するとよいでしょう。これらのビジネスでは、名刺やWEBサイト、メール、請求書などに会社名を英語表記するケースがあるからです。

- 輸出入を行う貿易業の方

- IT関係の方

- コンテンツの制作や配信をする方

- 旅行関連業の方

- その他外国人を対象とするビジネスをする方 など

こういったビジネスでは、名刺やWEBサイト、メール、請求書などに会社名を英語表記するケースがあるからです。

株式会社であれば、「Co., Ltd.」「Inc.」「Corp.」「K.K」から任意に選択できます。

合同会社であれば、「LLC」「Inc.」「G.K」から選択することが一般的です。

会社名の英語表記は登記をする必要はありませんが、社名を決めるときに一緒に考えておけばスムーズに使うことができるでしょう。

ルール6.法律で禁止されている文字はいれない

一部の業種では、営業にあたって官公庁の許認可が必要とされており、許認可を受けていない会社がその業種を示す言葉を会社名に使用できない決まりがある場合もあります。

たとえば「銀行」「信託」などは、許認可を得て営業を行っている会社しか会社名に含めることができないので注意しましょう。

他にも「サービサー」「バンク」なども使用できません。

会社の一部門を示すような、「支社」「支店」「〇〇部」なども使用できません。

また、「詐欺株式会社」「空き巣合同会社」といった公序良俗に反する文字や文言なども会社名に使用できません。

以上6つのルールを守っていれば、会社名はあなたのセンスとアイデア次第で自由にネーミングできます。

会社名を決める7つのネーミングポイント

会社名には、初めて見た人でも記憶に残るようなインパクトが必要です。

かつ、何をやっている会社なのかがわかりやすく、良いイメージを持ってもらえるような名前を付けたいところです。

しかし、すべての要素を満たすような素晴らしいネーミングをすぐに思いつく人はなかなかいないでしょう。

ここでは、会社名を決めるときに役立つネーミングポイントを7つご紹介します。

ポイント1.会社名に由来をもたせる

会社のイメージや企業理念が固まったら、それらを由来にした言葉を会社名にしてはいかがでしょうか。

起業したばかりの頃は特に会社名の由来について聞かれることも多いですが、イメージや企業理念からふくらませた会社名はおのずと由来と意味を持つため、営業のつかみにもなります。

また、企業理念を由来にした会社名にすると、消費者や顧客に訴えやすくなり、理念に共感するクライアントが増えるというメリットもあります。

Googleの会社名の由来は、数学用語の「googol(グーゴル)」です。「googol」とは、10の100乗を意味する言葉で、とてつもなく大きな数字です。これは、Googleが莫大なデータ量を提供するという思いが込められています。

「googol」にならなかったのは、グーグルの創業者であるラリー・ペイジ氏が、「グーゴル」(googol.com)をグーグル(google.com)と綴り間違えたからという噂話もあります。

Amazon

Amazonの会社名の由来は、創業者のジェフ・ベゾスが、誰もが知っている大河であるアマゾン川にちなんで「世界最大の書店になる」という思いを込めたそうです。また、「A」から始まる社名にすることで、電話帳やいろいろなリストの上位に登録されることを狙ったとも言われています。

キヤノン株式会社

キヤノンの公式ページには、以下のように書かれています。

Canonの語源には、「聖典」「規範」「標準」という意味があります。そこにはキヤノンが先進の技術とサービス活動において世界の標準となり、また業界の規範として活動していくという企業精神が込められています。

セイコー株式会社

時計のメーカーとして有名なSEIKOですが、「精工舎」という名前の製造工場にちなんで「セイコー」という会社名が名付けられました。

その後、「SEIKO」というブランドが確立されたという流れです。

株式会社ディーエイチシー

化粧品や健康食品の通販で大手のDHCです。

「DHC」の由来は「大学翻訳センター(Daigaku Honyaku Center)」の頭文字を取ったものとなっています。

創業者の吉田嘉明氏が当初、大学の研究室を対象として海外書籍を翻訳する委託業を営んでいたことから名付けています。

株式会社ミクシィ

SNSで有名なmixiですが、会社名の由来は「mix(交流)」と「i(人)」を組み合わせたものです。

人と人とが交流し、友情を深めたり、新たな友達を見つけたりしてほしいというコンセプトが込められています。

ポイント2.わかりやすく覚えやすい名前にする

会社名を決める際に、その裏に隠れた意味を持たせることも大切ですが、それと同時にわかりやすく覚えやすいことも重要です。

インパクトのある名称や個性的な会社名は、他社と似た名前にならず、唯一無二になります。

その反面、聞きなじみのない言葉を会社名にすると覚えてもらいにくく、会社名としてなかなか定着しません。

そのため、会社名を覚えてもらうことができずに、かえってライバル企業との競争に敗れる原因となってしまうこともあるのです。

特に会社名の持つ意味や由来は、認知されるようになって初めて意味を持つものであるため、まずは覚えてもらいやすい会社名にすることを重視するといいでしょう。

エースコック株式会社

「エース」の「コック」で料理がとても上手なコックという意味のネーミングです。

ポイント3.造語で個性をだす

個性的な会社名を希望するなら、オリジナルの造語を作るのがおすすめです。

事業内容を表す言葉や創業者の名前などを組み合わせて作ることがコツです。

マイクロソフト

「マイクロコンピューター」と「ソフトウェア」を組み合わせた造語です。

オリジナルの造語は、最初は聞きなれませんが、会社の成長とともにみんなが当たり前に知っている言葉になります。

カルビー株式会社

カルシウムの「カル」とビタミンBの「ビー」を組み合わせた造語です。

創業当時の日本人に不足していた2つの栄養素を含んだ商品を扱い、「みんなを健康にしたい」という企業理念も込められた会社名となっています。

セコム株式会社

創業当時は「日本警備保障株式会社」という会社名でしたが、やがて「セキュリティ・コミュニケーション(Security Communication)」を略した「セコム」という造語がブランドとして定着しました。

この造語を会社名として改めたのが「セコム株式会社」です。

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャームの「ユニ」には「universal(世界的)」、「unique(ユニーク)」、「united(結合)」などさまざまな意味が込められていると言われています。

そして、女性にはチャーミングになってほしいというコンセプトから「チャーム」を取り、「ユニ」と合わせて「ユニ・チャーム」と命名されました。

ポイント4.縁起の良い会社名にする

縁起の良い会社名にすることによって、顧客や取引先にポジティブな印象を与えることができます。

円滑な取引と持続的な成長を実現する上で、ポジティブな印象を作り出すことは重要な戦略となります。

富士フイルムホールディングス株式会社

富士フイルムホールディングスには、「富」という縁起の良い漢字が入っています。また、東海道から見える富士山を社名に取り入れたいという初代社長淺野修一氏の思いと、フィルムの国産化への決意を込めて名付けられました。

キッコーマン株式会社

キッコーマンを漢字で表記した場合、「亀甲萬」となります。「亀甲」は文字通り亀の甲羅に関係しており、古来から長寿の象徴として縁起が良い動物とされている亀に関係しています。また、「萬」は「鶴は千年、亀は万年」に由来しており、大変縁起が良い会社名となっています。

コクヨ株式会社

漢字で書くと「国誉」となり、創業者の「国の誉れとなりたい」という願いを込めて名付けられた名前で、会社の理念や文化を反映しつつ、縁起の良さを取り入れた会社名となっています。

ソニー株式会社

ソニーは5画となり、画数の面で縁起の良い会社名です。ソニーは、ラテン語の「sonus(音)」と当時流行していた「sonny boy」の「sonny(坊や)」という2つを合わせた造語です。また、響きにもこだわり、簡単な名前でどこの国の言葉でも同じように発音できることが重要ということで決定されました。

ポイント5.海外での意味や発音を考慮する

海外進出も視野に入れている場合は、海外での意味や発音を考慮する必要があります。

日本では問題がなくても、海外では文化の違いから、意図せずネガティブな印象を与える表現になってしまうケースがあります。海外でも問題ない言葉かどうかを確認して決定する必要があります。

また、英語表記の略称を会社名に付ける際は、国際的な組織の略称との重複に注意が必要です。

例えば、「株式会社FAO」という社名にした場合、国連食糧農業機関(FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations)という著名な国際機関と略称が一致してしまいます。

その結果、インターネットで「FAO」と検索した際に、ほとんどが国際機関のFAOに関するもので埋め尽くされ、自社のサイトは検索結果の上位に表示されにくくなります。

インターネット検索において自社の情報が埋もれてしまうことは、認知度の向上や情報発信において大きな問題となるので、よく確認しましょう。

ポイント6.ドメインが取れるか確認する

IT企業だけでなく、最近では、多くの会社が広報のために自社のホームページを持っています。

会社のホームページのアドレスが無料レンタルのものというのは、少し格好が悪いですし初見の顧客や取引先からの信用が落ちます。

会社名の入った有料のドメインを取得するのがおすすめです。

すでに使われているドメインが使用できないので、使いたい会社名のドメインが使用可能か、事前に確認しておきましょう。

ドメインが使用可能かどうかは、インターネットで簡単に調べることができます。

ポイント7.プロに相談する

いい会社名が浮かばない、あるいは自分のネーミングセンスに自信がない場合は、プロに相談しましょう。

プロのデザイナーに相談すれば、会社名だけでなくロゴや名刺まで、全体的にデザインしてくれます。

デザイナーの報酬は人によって大きく違うので、相見積もりを取ることがおすすめです。

また、クラウドワークスなどのサービスを使えば、個人のデザイナーを探すことも可能です。

会社名のアイデア・ネーミング事例を一挙公開

会社名(商号)を決めるためのルールやポイントを知っても、起業していざ会社に名前をつけようと思うとネーミングがなかなか思い浮かばない方も多いのではないでしょうか。

そんなときは、ほかの会社名を見本にたくさん見てみるのがおすすめです。

ここからは、さまざまな会社のネーミング事例を数多くご紹介していきます。

ネーミングのパターンやコツなどさまざまなものがありますので、きっとヒントが見つかるでしょう。

創業者の名前をいれる

創業者の名前を会社名にいれるのもよくある方法です。

個人事業から会社になった場合(「法人成り」といいます)や家族経営の場合によく使われる手法です。

トヨタ自動車株式会社

いまや世界的な大企業トヨタですが、この社名は創業者である豊田佐吉にちなんで名付けられました。

株式会社そごう

大手百貨店「そごう」は、創業者である十合(そごう)伊兵衛の名字に由来して名付けられました。

現在は株式会社そごう・西武という名称でセブン&アイ・ホールディングスの傘下の企業となっています。

主な商品やサービスをそのまま会社名にする

主に扱う商品やサービスをそのまま会社名にすることも多くあります。

何をしている会社なのか会社名をみればすぐにわかるため、消費者や取引先に覚えてもらいやすい方法です。

味の素株式会社

設立当時は創業者の名前から合資会社鈴木製薬所という会社名でしたが、幾度かの変更を経て、現在は主力商品「味の素」から「味の素株式会社」になりました。

花王株式会社

「花王」の会社名は自社が発売した化粧石鹸の「花王石鹸」に由来しています。

発売当時、洗濯用石鹸は「洗い石鹸」、化粧石鹸は「顔洗い」と呼ばれるのが一般的だったため、「顔(カオ)」洗い用の石鹸として「花王(カオウ)石鹸」と名付けられました。

フジッコ株式会社

旧会社名は「株式会社富士昆布」でしたが、同社が発売した「ふじっ子」という商品がヒットしたことから「フジッコ株式会社」に改められました。

「富士昆布」の子どもという意味を兼ねているとも言われています。

テルモ株式会社

医療や健康に関する事業を営む会社ですが、体温計を製造している会社として有名です。

「テルモ」とは、ドイツ語で体温計「thermometer(テルモメーター)」を意味しています。

キーワードの一部を変化させる

会社名に使いたいキーワードがあるけれど、そのままでは会社名にしにくい場合があります。

キーワードとしてのインパクトが弱かったり、発音しにくかったり、なんとなく名前としてすわりが悪いような場合です。

そんなときは、キーワードの一部を変化させることで会社名を生み出すことができます。

いすゞ自動車株式会社

伊勢神宮の境内に流れている五十鈴川(いすゞがわ)にちなんで「いすゞ」と名付けられました。

オムロン株式会社

本社があった京都市右京区御室(おむろ)という地名にちなんで名付けられました。

キーワードの先頭または末尾にほかの単語を加える

メインとなるキーワードだけでは会社名として使いにくい場合は、その先頭か末尾に他の単語を加えることで印象の良い会社名を生み出すことができます。

この方法を使えば、メインのキーワードをそのまま使えるので、コンセプトを直接伝えながらも親しみやすく、インパクトのあるネーミングが可能となります。

ウインテスト株式会社

半導体検査装置の開発・設計・製造・販売を行っている会社ですが、Test(検査)というメインのキーワードの先頭にWind(爽やかな風の吹く)というほかの単語を加えて名付けられました。

逆さ読みをしてみる

キーワードを逆さ読みしてみることでユニークな会社名が生み出されることもあります。

ポンテリカ

仮店舗(かりてんぽ)の逆さ読みです。

兵庫県西宮市のショッピングモール「アクタ西宮」が阪神大震災で被害を受けた後、復旧するまでの仮店舗に名付けた店名です。

バソキヤ

会社名ではありませんが、サンヨー食品が販売しているカップ焼きそばの商品名です。

「焼きそば」の逆さ読みとなっています。なお、福岡県に「バソキ屋」という焼きそば店もあります。

語呂合わせをする

語呂合わせをした造語を考えることで、親しみやすくユニークなネーミングが可能になります。

ただし、この方法を使うと軽い印象の会社名になってしまったり、ダジャレのようなふざけた印象になってしまう可能性があるので注意も必要です。

株式会社オリバー

社長の姓である「大川」の「大」をオー、「川」をリバーと読み、語呂合わせで「オリバー」と名付けられました。

シナネン株式会社

品川で燃料の製造・販売をしていた会社です。「品川」のシナと「燃料」のネンを合わせて「シナネン」と名付けられました。

会社名はあとから変更できる?

会社名はあとから変更することもできます。

しかし、会社名は登記簿に必ず記載されているので、変更手続きは大変です。

株式会社の場合なら、まず定款の会社名を変更するために株主総会を開催しなくてはいけません。さらに株主総会で出席者の議決権の3分の2以上の賛成を得て、法務局に必要書類を添えて変更を申請し、登録免許税3万円を支払います。

そのほか税務署など各省庁への変更届や、銀行や保険の名義変更も必要です。

もちろん、業務改革や事業変更などで会社名を変更する場合もあり、それによって経営が上向くこともあります。

会社名を変更して成功してる例には下記があります。

株式会社IHI(旧:石川島播磨重工業株式会社)

「IHI」という長年使われてきた略称が、世界に浸透していたこともあり、よりグローバルブランドを強化するために社名変更されました。

株式会社 ニップン(旧:日本製粉株式会社)

消費者にとっては非常に馴染みのある小麦粉のブランド名「ニップン」を社名に変更することで、BtoC事業を強化し、より身近な存在となることを目指しました。

株式会社メルカリ(旧:株式会社コウゾウ)

フリマアプリ「メルカリ」のサービスが成功したのにあわせて、サービスと会社名を統一し、企業イメージをより強固なものにしました。

このように途中で会社名を変更した企業の多くは、確立されたブランドイメージや浸透したサービス名を、会社名と一体化させる流れになっています。

少なくとも、後になって「やっぱり…」となったり、似た会社名による不利益を被ったなどの理由で面倒な手続きを強いられることがないようにしましょう。

会社名を最終決定する前にもう一度ルールを見直し、本当にこの会社名と一緒に頑張っていけるか確認しましょう。

会社名はルールやポイントをおさえてしっかり考えてから決めましょう!

会社名は会社の顔であり、それだけで大きな宣伝効果を持ちます。

あとから変更することも可能ですが、変更登記の手続きには手間も費用もかかるので、初めによく考えて会社名を決めることが重要です。

決め方のポイントやコツ、ルールなどを押さえつつ、みんなに覚えてもらいやすく、あなたの会社にぴったりな会社名を付けましょう。

よくある質問にお答えします

会社名を決めるときは、誰に相談したらいいですか?

会社名を決める7つのポイント「プロに相談する」でもお伝えしたように、プロのデザイナーに相談すれば、会社名だけでなくロゴや名刺まで、全体的にデザインしてくれます。

また、ネーミングジェネレーターやアプリを活用するのも有効です。自分では発想のなかったアイデアを得られる可能性もあります。人に相談するより気軽にできるのも良い点です。

信頼できる占い師であれば、相談してアドバイスをもらうのも1つの方法です。

ただし、あくまでも占いは運気やモチベーションを上げるためのものなので、鑑定結果に振り回されたり、依存しすぎないようにしましょう!

英語で会社名を登記しましたが、日本語読みにすると同じ会社があります。クレームになりますか?

会社名のネーミングルール「同一住所に同一会社名を付けない」に記載しているとおり、「同一住所」に「同一会社名」で登記しようとしていない限り、登記は問題ありません。

ただ、同業他社に同じ読みの会社があったり、商標登録されていた場合はクレームや訴訟のリスクがあります。

心配な場合は、専門家(税理士、司法書士、弁理士、弁護士など)に相談することをおすすめします。