東京弁護士会所属。新潟県出身。

交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。

慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。

我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

慰謝料とは、事故による精神的苦痛を和らげるために支払われるお金です。交通事故では、次の3つの慰謝料を加害者側に請求できる可能性があります。

| 慰謝料 | 慰謝料の目的 |

|---|---|

| 入通院慰慰謝料 | 事故のけがが原因で、入院や通院をしなくてはいけない精神的苦痛を和らげる |

| 後遺障害慰謝料 | 事故で後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛を和らげる |

| 死亡慰謝料 | 事故で被害者が亡くなったことによる精神的苦痛を和らげる |

慰謝料は人身事故の場合でなければ請求できませんが、2つ以上の慰謝料を合わせて請求できます。たとえば、けがの治療で通院したものの後遺症が残ってしまった場合には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を合わせて請求できます。

なお、後遺障害が残った場合、事故の被害者は、慰謝料以外にも治療費や車の修理費、事故により失ってしまった収入等(逸失利益)などを請求できます。請求漏れがないよう、しっかり請求内容を精査しましょう。

交通事故で慰謝料を計算するための基準は、主に次の3つです。

自賠責基準とは、主に自賠責保険会社が用いる算定基準です。自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的としています。そのため、3つの算定基準の中でもっとも低額になりやすいのが特徴です。

加害者が任意保険未加入だった場合、自賠責保険から補償を受けることになるでしょう。その場合、この自賠責基準で算定された慰謝料額を受け取ることになります。

被害者側から自賠責基準で算定された金額を主張することは、基本的にありません。ただし、自賠責基準の場合、被害者側に7割以上の重大な過失が認められない限り慰謝料を減額されることはありません。そのため、被害者の過失が大きい場合には、あえて自賠責基準で慰謝料を算定した方が、最大限の補償を受けられるケースもあります。

| 被害者の過失割合 | 減額割合 | |

|---|---|---|

| 後遺障害・死亡に関する項目 | 傷害に関する項目 | |

| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |

| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |

| 8割以上9割未満 | 3割減額 | |

| 9割以上10割未満 | 5割減額 | |

また、自賠責基準では請求できる金額に上限が定められているので、注意が必要です。

| 費目 | 上限金額 |

|---|---|

| 傷害分 | 120万円 |

| 後遺障害分 | 75万円~4,000万円 |

| 死亡分 | 3,000万円 |

表内における「傷害分」とは、けがの治療費や入通院慰謝料などを指します。たとえば、加害者が任意保険未加入で傷害分が120万円を超える場合には、超える部分につき加害者に直接請求する必要があります。

任意保険基準とは、任意保険会社がそれぞれ独自に用いる算定基準です。具体的な計算方法は非公表の場合が多いですが、一般的には自賠責基準と同等もしくはそれよりも少し高いくらいの金額になります。

過去に保険会社が統一的に使用していた基準(旧任意保険基準)を参考に金額が設定されているケースも多いので、保険会社が主張してくる金額を大まかに推測することは可能です。

弁護士基準とは、裁判で実際に認められた慰謝料額を基準に定められている基準です。裁判でも用いられる基準であることから、裁判基準とも呼ばれます。

弁護士基準は、3つの算定基準の中でもっとも高額になるケースが多いです。被害の実態に合わせて慰謝料額を算定できるので、交通事故被害者にとって適切な補償を実現できます。

3つの慰謝料それぞれについて、計算方法や相場を確認していきます。

| 自賠責基準の計算方法 |

|---|

| 4,300円( ※1 )× 対象日数( ※2 ) |

| 入通院慰謝料早見表 | ||

|---|---|---|

| 治療機関 | 実治療日数 | 入通院慰謝料 |

| 1ヵ月 | 5日 | 43,000円 |

| 10日 | 86,000円 | |

| 15日 | 129,000円 | |

| 2ヵ月 | 10日 | 86,000円 |

| 20日 | 172,000円 | |

| 30日 | 258,000円 | |

| 3ヵ月 | 20日 | 172,000円 |

| 40日 | 344,000円 | |

| 60日 | 516,000円 | |

任意保険会社は算定基準を公表していないことも多いので、ここでは旧任意保険基準の算定額を確認していきます。

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | 0 | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 95.8 | 113.4 | 128.5 |

| 1月 | 12.6 | 37.8 | 63 | 85.7 | 104.6 | 121 | 134.8 |

| 2月 | 25.2 | 50.4 | 73.1 | 94.5 | 112.2 | 127.3 | 141.1 |

| 3月 | 37.8 | 60.5 | 81.9 | 102.1 | 118.5 | 133.6 | 146.1 |

| 4月 | 47.9 | 69.3 | 89.5 | 108.4 | 124.8 | 138.6 | 151.1 |

| 5月 | 56.7 | 76.9 | 95.8 | 114.7 | 129.8 | 143.6 | 154.9 |

| 6月 | 64.3 | 83.2 | 102.1 | 119.7 | 134.8 | 147.4 | 157.4 |

| 7月 | 70.6 | 89.5 | 107.1 | 124.7 | 138.6 | 149.9 | 160 |

| 8月 | 76.9 | 94.5 | 112.1 | 128.5 | 141.1 | 152.5 | 162.5 |

| 9月 | 81.9 | 99.5 | 115.9 | 131 | 143.7 | 155 | 165 |

| 10月 | 86.9 | 103.3 | 118.4 | 133.6 | 146.2 | 157.5 | 167.5 |

| 11月 | 90.7 | 105.8 | 121 | 136.1 | 148.7 | 160 | 170 |

| 12月 | 93.2 | 108.4 | 123.5 | 138.6 | 151.2 | 162.5 | 172.5 |

(単位:万円)

縦列が通院期間、横列が入院期間に対応しています。たとえば、入院期間が1カ月、通院期間が2カ月だった場合には、縦列と横列が交わる50万4,000円が入通院慰謝料の相場となります。

弁護士基準の場合、けがの程度によって用いる算定表が異なります。

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | 0 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |

| 1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |

| 2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |

| 3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |

| 4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |

| 5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |

| 6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |

| 7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||

| 8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||

| 9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||

| 10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||

| 11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||

| 12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||

| 13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||

| 14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||

| 15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |

(単位:万円)

| 入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 通院 | 0 | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |

| 1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |

| 2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |

| 3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |

| 4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |

| 5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |

| 6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |

| 7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||

| 8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||

| 9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||

| 10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||

| 11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||

| 12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||

| 13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||

| 14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||

| 15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |

(単位:万円)

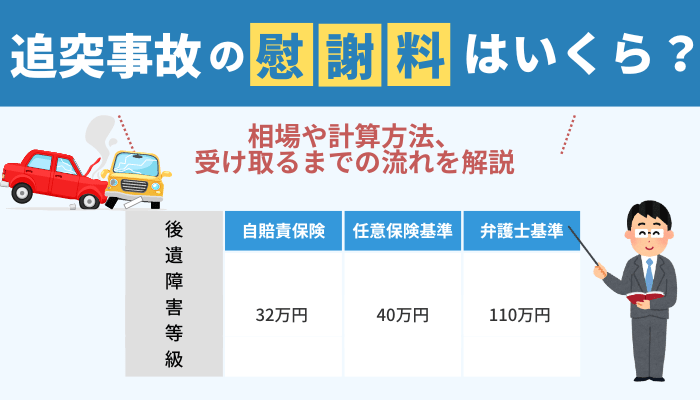

後遺障害慰謝料は、認定される後遺障害等級によって金額が異なります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 旧任意保険基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|---|---|

| 1級 | 要介護・被扶養者あり | 1850万円 (1800万円) | 1,600万円 | 2,800万円 |

| 要介護・被扶養者なし | 1650万円 (1600万円) | |||

| 被扶養者あり | 1350万円 (1300万円) | |||

| 被扶養者なし | 1150万円 (1100万円) | |||

| 2級 | 要介護・被扶養者あり | 1373万円 (1333万円) | 1,300万円 | 2,400万円 |

| 要介護・被扶養者なし | 1203万円 (1163万円) | |||

| 被扶養者あり | 1168万円 (1128万円) | |||

| 被扶養者なし | 998万円 (958万円) | |||

| 3級 | 被扶養者あり | 1005万円 (973万円) | 1,110万円 | 2,000万円 |

| 被扶養者なし | 861万円 (829万円) | |||

| 4級 | 737万円 (712万円) | 900万円 | 1,700万円 | |

| 5級 | 618万円 (599万円) | 750万円 | 1,440万円 | |

| 6級 | 512万円 (498万円) | 600万円 | 1,200万円 | |

| 7級 | 419万円 (409万円) | 500万円 | 1,030万円 | |

| 8級 | 331万円 (324万円) | 400万円 | 830万円 | |

| 9級 | 249万円 (245万円) | 300万円 | 670万円 | |

| 10級 | 190万円 (187万円) | 200万円 | 530万円 | |

| 11級 | 136万円 (135万円) | 150万円 | 400万円 | |

| 12級 | 94万円 (93万円) | 100万円 | 280万円 | |

| 13級 | 57万円 (57万円) | 60万円 | 180万円 | |

| 14級 | 32万円 (32万円) | 40万円 | 110万円 | |

交通事故で亡くなってしまった被害者の遺族は、「被害者本人に対する死亡慰謝料」と「遺族に対する死亡慰謝料(近親者慰謝料)」を請求できます。

| 弁護士基準 | 任意保険基準 | 自賠責基準 | |

|---|---|---|---|

| 一家の支柱 | 2,800万円 | 1,500〜2,000万円 | 【被害者本人に対する慰謝料】 一律 400万円 【遺族に対する慰謝料】 被害者に被扶養者がいる場合 |

| 母親・配偶者 | 2,500万円 | 1,300〜1,600万円 | |

| その他 | 2,000~2,500万円 | 1,100〜1,500万円 |

自賠責基準が少しわかりにくいですが、たとえば結婚して子どもが2人いる家庭で父親が亡くなった場合を想定してみましょう。この場合、請求権者である遺族は3人(全員被扶養者)なので、1350万円(400万円+750万円+200万円)を死亡慰謝料として請求できることになります。

慰謝料を増額したいなら、弁護士基準で請求するのが必須です。ここでは、慰謝料を増額するコツを3つご紹介します。

慰謝料を増額したいなら、保険会社の提示額に疑いを持つことが重要です。

営利企業である保険会社は、少しでも被害者に支払う賠償金を少なくしようと、低額な慰謝料額を提示してくるケースがほとんどです。けがの治療や日常生活への対応に追われてしまうと、保険会社の提示額で示談してしまう可能性もあるでしょう。妥協して交渉に応じると、適切な補償を受けられない可能性が高いです。

また、保険会社から治療費の打ち切りを宣告されるケースもあります。対応に慣れていないと、保険会社の言う通りに治療をストップしてしまい、最終的に慰謝料を減額されてしまう恐れもあります。

示談交渉の際は、この3点をしっかり頭に入れておきましょう。

弁護士基準で算定された金額を保険会社に認めさせるには、感情的ではなく、法律や裁判例などの根拠を持って主張することが大切です。

裁判例については、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」や「交通事故損害額算定基準(青本)」などを参照するのがよいでしょう。類似の交通事故で認められた慰謝料額を確認することで、慰謝料額の相場を確かめることができます。

示談交渉で損をしたくないのであれば、交通事故に精通している弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士なら、事故態様に合わせて柔軟に慰謝料額を算定できます。被害者の精神的苦痛が増大するような事情があれば、それを法的な主張として保険会社に主張できるでしょう。

また、弁護士が入ることで交渉がスムーズに進むケースも珍しくありません。裁判になることを恐れた保険会社が、すんなり被害者の主張に応じてくれるケースもあるでしょう。

『弁護士費用特約』を使えば、多くのケースで無料で弁護士に依頼できます。精神的負担を減らしてけがの治療に専念するためにも、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。

治療先によって計算方法が変わることがありません。ただし、整骨院や接骨院の場合、けがの治療に不必要だと主張され、慰謝料を減額される恐れがあります。

事故後の初診は必ず病院で診察を受けてください。どうしても整骨院や接骨院に通院したい場合には、医師の許可を取っておくことをおすすめします。

弁護士基準を被害者や遺族が主張することも可能ですが、保険会社が交渉に応じてくれるケースはほとんどありません。会社独自の算定基準を頑なに主張してくるケースがほとんどです。なかには高圧的な態度を取ったり、被害者や遺族に心無い言葉を投げかけてくるケースもあります。

専門的知識のない状態で適切な主張をするのは困難なので、交通事故にあったらまずは1度弁護士に相談してみましょう。

慰謝料を自動で計算してくれるツール(自動計算機)はこちらのページにあります。

登録不要、誰でも簡単10秒で慰謝料を計算できます。「弁護士に相談する前に大まかな慰謝料額を知りたい」「計算方法が複雑でよくわからない」など、お困りの方はぜひご活用ください。

交通事故の慰謝料算定基準は3つあり、それぞれ計算方法や相場が異なります。

示談交渉の際に、保険会社が提示してくる金額は基本的に任意保険基準です。もっとも高額になる基準は弁護士基準であり、保険会社の言いなりになって示談すると大きく損をすることになるでしょう。

けがの程度によっては数百万円単位で損をする可能性もあるので、自分1人で対応しようとせず、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

おすすめ交通事故で弁護士基準の慰謝料相場は?計算方法や増額のポイントを紹介

おすすめ交通事故で弁護士基準の慰謝料相場は?計算方法や増額のポイントを紹介  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料相場と3つの基準について【慰謝料アップを狙う方法とは】

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料相場と3つの基準について【慰謝料アップを狙う方法とは】  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料とは?種類や基準、計算方法をわかりやすく解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料とは?種類や基準、計算方法をわかりやすく解説  慰謝料・示談金・賠償金追突事故の慰謝料はいくら?相場や計算方法、受け取るまでの流れを解説

慰謝料・示談金・賠償金追突事故の慰謝料はいくら?相場や計算方法、受け取るまでの流れを解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求?やり方やデメリットを解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求?やり方やデメリットを解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故で慰謝料はいくらもらった?相場や増額方法を実例から解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故で慰謝料はいくらもらった?相場や増額方法を実例から解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料と示談金はどう違う?相場や増額のコツを解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料と示談金はどう違う?相場や増額のコツを解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の治療費は誰が支払う?立て替える必要は?保険会社への請求方法

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の治療費は誰が支払う?立て替える必要は?保険会社への請求方法  慰謝料・示談金・賠償金後遺障害逸失利益とは?早見表や職業ごとの計算方法をわかりやすく解説

慰謝料・示談金・賠償金後遺障害逸失利益とは?早見表や職業ごとの計算方法をわかりやすく解説