最終更新日:2025/5/27

取締役の任期が切れたらどうする?手続きをしないと罰則がある

この記事でわかること

- 取締役の任期が切れた場合の対応方法

- 再任・重任の違いとその手続き

- 任期前の辞任や定款変更

取締役の任期は、会社運営に関わる重要事項のひとつです。取締役には必ず任期が定められており、任期が切れたまま放置すると選任懈怠という違法な状態になり、過料が科される可能性があります。また、法人の信用を大きく損なうおそれもあります。

そして長期間登記を怠ると、国から実際には活動していないとされて「みなし解散」として扱われる可能性もあります。この記事では、任期切れの際に必要な再任や重任、辞任の手続き、登記のタイミングや注意点などをわかりやすく解説します。リスクを回避し、スムーズな経営を続けるためのポイントを押さえていきましょう。

目次

取締役の任期が切れたらどうなる

取締役の任期が満了したら、その立場や役職はどうなるのでしょうか。役員の任期が切れたままで放置しておくと法的なリスクが発生します。ここでは、取締役の任期が切れてしまった後にできる対応について見ていきます。

取締役は再任もしくは重任できる

取締役の任期が切れたときに、そのまま取締役が職を離れる場合は退任となります。ですが、継続して取締役の役職にとどまる場合は再任もしくは重任の手続きができます。

再任と重任の違い

再任も重任も、任期が切れた取締役が継続して役職にとどまるという点では同じです。

ただし、就任期間が連続している場合は重任、任期が一度終了した後で再度取締役になる場合は再任となります。

再任の場合、退任と就任の間にタイムラグがあります。そのタイムラグが1日でも5年でも再任となります。

みなし解散と取締役の任期について

取締役の任期が満了し、登記などの対応をしないまま放置すると、みなし解散となってしまいます。

みなし解散とは

みなし解散とは、一定の期間登記の変更を行なっていない法人を「事実上活動していない」ものとみなして国が解散させるというものです。

これは、外観だけの法人を悪用した犯罪を防止するための制度です。

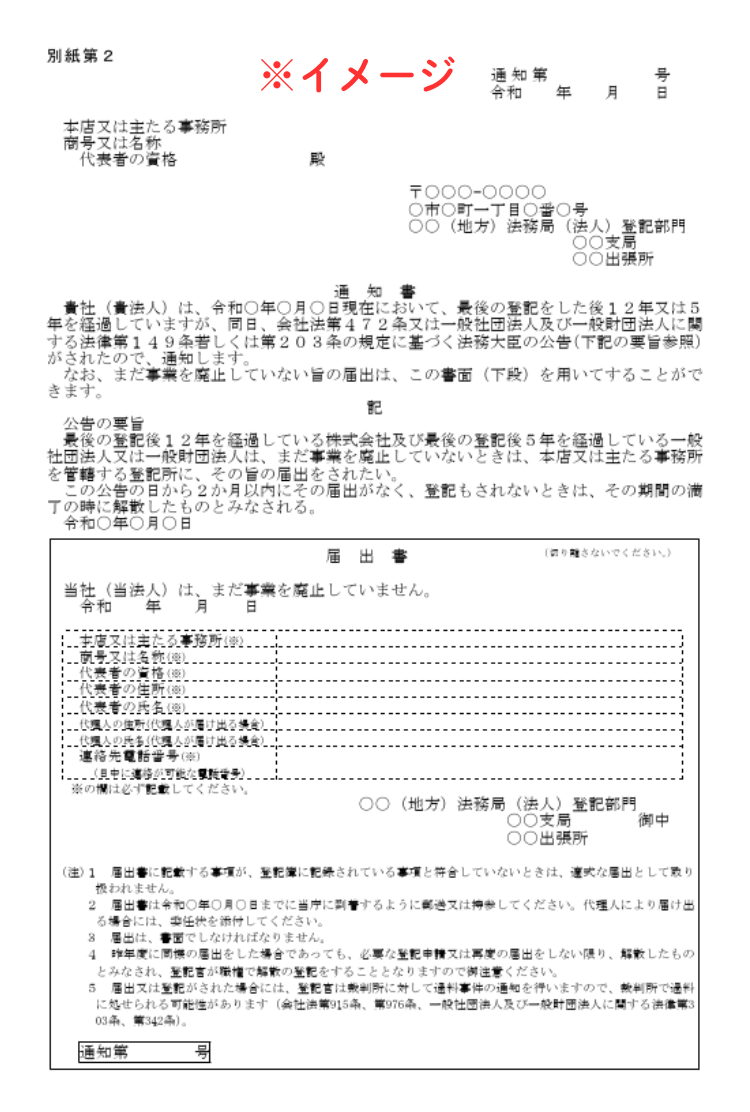

みなし解散になる前には、必ず法務局から通知が届きます。公告の日から2カ月以内に届出をしなければ、みなし解散として法人が解散されてしまいます。

登記の手間がかかる

株式会社の場合、最後の登記から12年間一度も変更登記がされていない場合、国から「実際には活動していない会社である」とみなされて法務大臣による公告と通知書の発送が行われます。この公告から2カ月以内に、登記もしくは「届出書」の提出をしなければ法人が解散となり、登記官が解散の登記をします。

ただし、みなし解散の登記から3年以内であれば、法人を復活させることができます。

みなし解散になった場合は、再度株主総会を開いて登記をやり直す必要があります。このときには定款変更と登記の手間が膨大な量になるケースがあるため事務作業に大きな手間がかかります。

参考:休眠会社・休眠一般法人の整理作業について|法務局

参考:令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について|法務局

専門家に依頼する

みなし解散となった場合は、取締役の任期も切れていることが想定されます。登記をやり直す場合には、株主総会の議事録をすべて用意して定款変更をした後に登記しなければなりません。

必要な書類の量が多くなるため、専門家に依頼するという選択肢もあります。

取締役の登記を忘れていたら?

役員の再任や重任の登記をうっかり忘れてしまうということもあるかもしれません。その場合には取締役の義務や権利はどうなるのでしょうか。

取締役の義務は継承されている

取締役は会社法上の役員であるため、会社法上の義務があります。

取締役は会社の重要な意思決定を行いますが、その際には「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」と「忠実義務」を守らなければなりません。

知らないうちに任期が切れていた取締役が業務を行なった場合でも、会社法上の義務は継承されていると考えられます。

取締役の退任や辞任の登記が行われていない以上、取締役としての義務があるということです。

選任懈怠とは?

選任懈怠という言葉をご存じでしょうか。読み方は「せんにんけたい」です。選任懈怠とはどのような状態なのかを解説します。

再任や退任などの手続きをしないこと

選任懈怠とは、取締役が任期満了となったにもかかわらず新しい取締役を選任していない状態のことです。選任をしていないということは登記もしていないということですから登記懈怠でもあります。役員の変更登記は義務であるため、登記をせずに放置していると違法な状態となります。場合によっては、過料の対象となることがあります。

まとめると、以下のような流れです。

任期満了 → 再任せず放置 → 選任懈怠 → 登記懈怠 → 過料の可能性

任期満了 → 12年間登記なの変更がない → 法務局から通知 → 2カ月以内未対応 → みなし解散

選任懈怠になった場合の対処方法

取締役の任期が満了しているにもかかわらず役員変更登記を行っていないことに気づいた場合は、できるだけ早く対処しましょう。

まずは、臨時株主総会を開催し、任期切れとなっている役員の再任もしくは新たな役員の選任の決議を行います。

このとき、株主総会の議事録を作成します。

続いて、株主総会の議事録と必要書類をそろえて法務局で変更登記を行います。すでに役員の任期が切れている状態であるため、できる限り早く手続きを行うことが大切です。

代表取締役個人に過料が科される可能性がある

登記懈怠は違法な状態であるため、罰則があります。最大で100万円の過料が代表取締役に科されることがあります。

法律上は最大で100万円ですが、実際には2万~5万円程度というケースがほとんどです。いずれにしても罰則の対象になるため登記懈怠は避けるべき事態です。

参考:会社法 第九百七十六条 一号|e-Gov 法令検索

参考:一般法人法 第三百四十二条 一号|e-Gov 法令検索

選任懈怠や登記懈怠のリスク

選任懈怠や登記懈怠は違法な状態であるため、放置すると前述した過料の対象になります。長期間放置すると、登記の際の手続きが複雑になるだけでなく、企業としての信頼低下につながるおそれもあります。

こうしたリスクを未然に防ぐためにも、取締役の任期管理の徹底と、登記の期限を把握しておくことが重要です。

登記申請の期限は?

取締役の変更登記(再任・重任も含めて)の期限は、変更が発生してから2週間以内です。

再任でも登記の変更が必要

再任や重任の場合は、今まで取締役だった人がそのまま同じ役職にとどまるため「登記の変更はいらない」と思われやすいですが、それは間違いです。

再任であっても役員の変更にあたるため、法務局で必ず変更登記を行う必要があります。期限は変更が発生してから2週間以内です。

法的な義務はなくならない

取締役の任期が切れていても、取締役である限り取締役としての権利義務は消滅しません。このような取締役を「権利義務取締役」といいます。

例えば、任期満了で退任するケースでも、退任によって取締役の定数が足りなくなる場合は、代わりの取締役が選任されるまでの間は「権利義務取締役」となります。

ビジネス上の義務だけでなく、会社法上の義務も継続します。

取締役の任期は?

取締役には任期が必ず定められています。ここでは、取締役の任期について解説します。

取締役の任期は最長10年まで延長できる

取締役の任期は通常2年です。ただし、非公開会社の場合は、任期を10年まで延長できます。任期を長く設定することで登記の手間を省くことができます。

また、任期が終了した後も、株主総会の決議があれば引き続き同じ人が取締役を続けられます。

社外取締役は8年

社外から招かれる社外取締役にも任期があります。社外取締役の任期は、株主総会で決定され、原則として4期(4年)が目安とされています。社外取締役の任期は最長でも8年と考えられています。

10年を超える任期の設定はできない

取締役の任期をできるだけ長くしたいというケースもあるでしょう。ですが、10年を超える任期の設定はできません。

仮に株主総会で10年を超える任期を定めたとしても、その決定は無効とされ、登記申請でも受理されません。取締役の任期の設定時には必ず10年以内の任期を設定する必要があります。

任期の変更は定款の変更と議事録の保管でよい

取締役の任期を途中で変更する場合は、定款の変更が必要です。定款変更をする場合は、株主総会を開催して決議を行います。

その株主総会の議事録を定款と一緒に保管することで任期の変更は完了します。この場合、法務局で登記の変更をする必要はありません。

取締役を任期前に辞任できるのか

取締役は会社の重要な役職ですが、任期満了前に辞任できるのでしょうか。

取締役は辞任できる

取締役は任期の途中であっても自らの意思で辞任できます。取締役の選任は株主総会で行われますが、辞任の際には株主総会の決議は必要ありません。辞任は本人の意思表示のみで可能で、会社は登記の変更を行わなければなりません。

また、株主総会の決議があれば任期の途中であっても取締役を解任できます。ただし、任期の途中で解任する場合は、在任期間相当分の報酬を支払わなければならないケースもあります。

参考:会社法339条2項の「正当な理由」に関する主張の整理|裁判所(PDF)

取締役の変更手続の流れ

ここからは取締役を変更する場合の手続きの流れを見ていきましょう。

株主総会の決議

取締役は新しく選任される場合でも、再任や重任の場合でも、株主総会の決議が必要になります。取締役は会社法上の役員だからです。

会社法上の役員は、会社の持ち主である株主から会社の経営を委任されています。

定款変更

取締役変更の決議を行なった株主総会の議事録を定款と一緒に保管します。定款変更では議事録の保管のみで、再度、定款認証を行う必要はありません。

法務局で登記

取締役の変更を行なった場合は、必ず法務局で登記変更をしなければなりません。登記変更は会社の義務であって、2週間以内に必ず必要書類をそろえて法務局で手続きをします。

取締役の任期が切れる前に手続きが必要

取締役の任期は切れてから対処するものではなく、切れる前に手続きをする必要があります。

自分でチェックする

取締役の任期が切れて再任や重任、退任する場合は、必ず法務局で変更登記を行う必要があります。ただし、法務局はひとつひとつの会社の取締役の任期について把握しているわけではありません。

そのため、取締役の任期が切れる前に法務局から通知が来ることはありません。また、登記懈怠の状態になっても、法務局からお知らせが来るということはありません。法務局から通知が来るのは、前述のみなし解散の通知のみです。

取締役の任期は自分たちで管理して把握しておく必要があります。定款を確認すれば取締役の任期が記載されていますので、選任懈怠にならないよう任期を把握しておきましょう。

特に、途中で取締役を増やした場合など、取締役ごとに任期が異なる場合は混乱してしまう可能性があるので、しっかり管理してください。

専門家に依頼できる

取締役の任期に関する手続きは場合によっては書類の量が多くなるケースもあります。また、任期の数え方や任期満了にともなう登記の知識も必要です。また、法律の専門用語も使用するため法律の知識がない人にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。

そのようなときには、司法書士に書類の作成や登記を依頼できます。専門家に依頼するためには費用がかかりますが、すべての手続きを任せられるため安心です。

役員の任期切れはすぐに対応しましょう

取締役の任期が切れたまま放置すると「選任懈怠」という違法な状態になり、最大で100万円の過料の対象になるリスクがあります。

取締役の任期満了後は、再任・重任・新任・退任いずれの場合でも株主総会での決議と登記が必要です。その期限は2週間以内と定められています。

登記をせずに放置すると「みなし解散」とされ、復活させるための手続きには多大な手間がかかることもあります。取締役の任期の管理は定款を確認しながら事前に行うことが大切で、必要に応じて司法書士などの専門家に依頼することも有効です。会社経営の信頼と法的安定のために、適切な手続きを怠らないようにしましょう。