記事の要約

- 親族が亡くなったら、まずは家でキャッシュカードを探して、持っていた口座を特定する

- 口座を特定できたら、金融機関で「残高証明書」を発行してもらう

- その後、遺産の分け方が決まったら、解約・払い戻しの手続きをする

「亡くなった家族の預貯金に関して、どのような手続きが必要かわからない……」

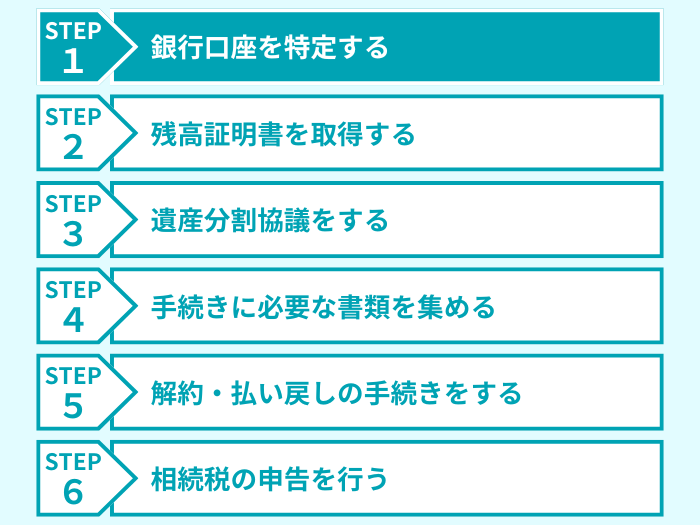

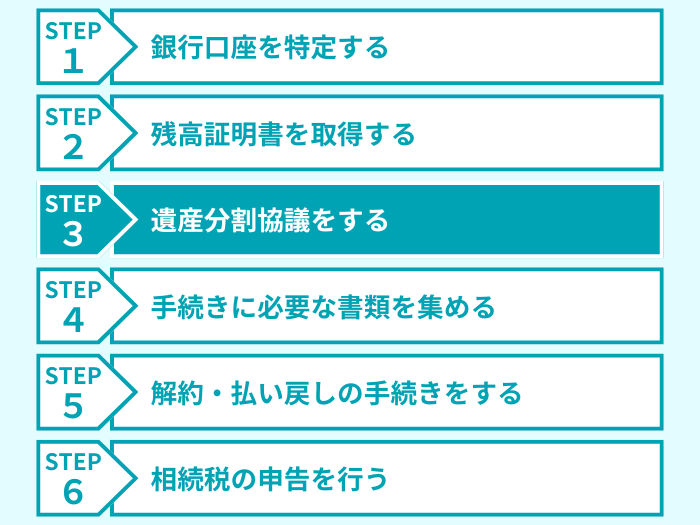

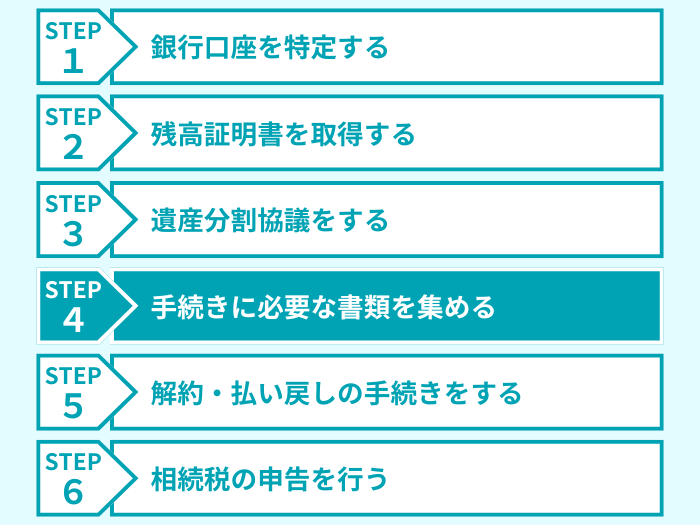

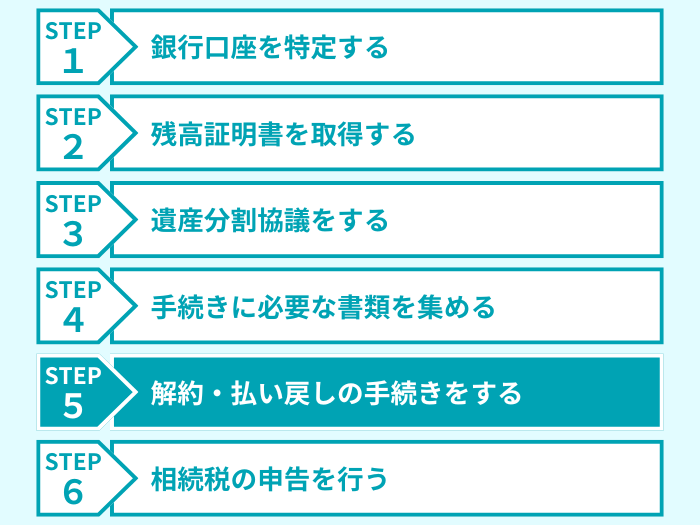

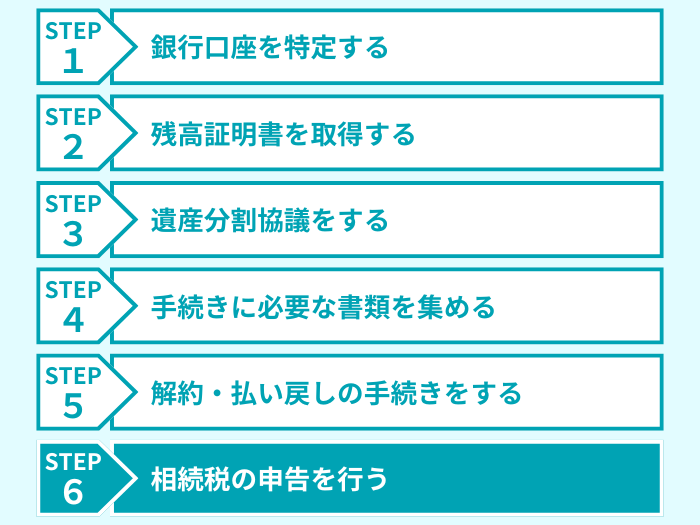

預貯金の相続手続きは、次の6ステップで進めれば、それほど難しいものではありません。

- 銀行口座を特定する

- 残高証明書を取得する

- 遺産分割協議をする

- 手続きに必要な書類を集める

- 解約・払い戻しの手続きをする

- 相続税の申告を行う

この記事では、それぞれのステップで行うことをわかりやすくお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、なにかご不安なことがあればお気軽にご連絡ください。

目次

預金の相続手続きの流れ

預貯金の相続手続きは、次の6つのステップで進めていきます。

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

ステップ1:銀行口座を特定する

手続きの第一歩として、故人が持っていた金融機関の口座を特定します。

まずは、故人の財布やカードケースに「キャッシュカード」が入っていないか確認しましょう。

それに加えて、下記の場所を探すことでも、キャッシュカードや通帳が見つかることがあります。

- 故人が愛用していたカバン

- タンスや机の引き出し

- 仏壇の引き出し

- 金庫の中

多くの場合、これだけで故人が利用していた金融機関は、ほぼ特定できます。

もし、「ほかにも口座があったはずなのに、キャッシュカードが見つからない」というときは、次のように探してみてください。

- 家に残っている郵便物やノベルティー(ボールペン・貯金箱など)に名前載っている金融機関に直接問い合わせる

- 故人のパソコン・スマートフォンに、銀行のアプリや金融機関からのメールがないか確認する

- 見つかった通帳の取引履歴に、ほかの故人の口座からの送金などがないか調べる

- 生前に故人と関係のあった弁護士や税理士がいれば、連絡を取ってみる

また、「ゆうちょ銀行」や「地元の有力地銀」などは、比較的多くの方が口座を持っているため、心当たりがあるのにカードや通帳が見つからない場合は、自宅近くの窓口に問い合わせてみるのも一手です。

なお、家の中でキャッシュカードと通帳を探していると、「遺言書」や「現金」が見つかることもあります。

この2つは、今後の相続手続きで重要になるため、それぞれ次のように対応しましょう。

| 見つかったもの | 対応 |

|---|---|

| 遺言書 |

・安易にその場で開封しない ・「公正証書遺言」ではない場合は、家庭裁判所で検認の手続きをする |

| 現金 |

・故人の遺産として扱う ・遺産分割や相続税申告をするときのために、見つけた場所と金額をメモして大切に保管する |

これらの対応については、下記の記事で詳しくお伝えしていますので、併せてご覧ください。

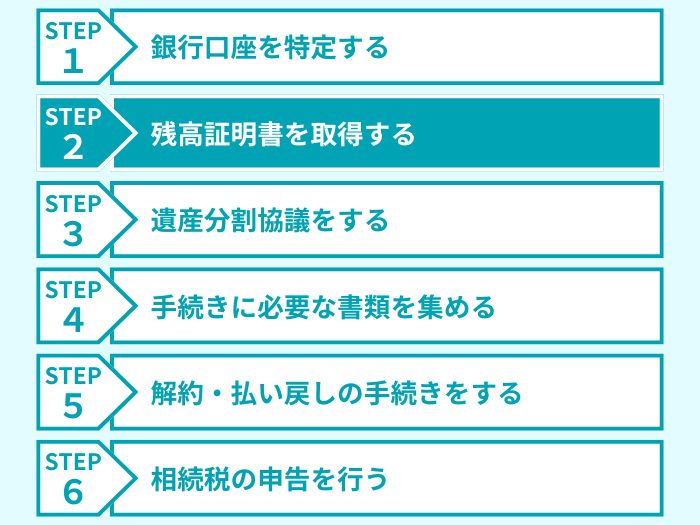

ステップ2:残高証明書を取得する

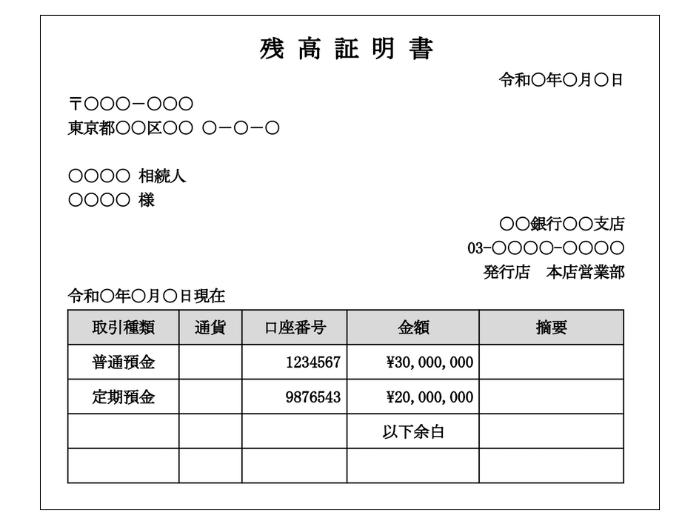

故人の口座を特定できたら、次はそれぞれの金融機関で「残高証明書」を取得します。

「残高証明書」とは、故人が亡くなった日(相続開始日)に、口座にいくら預金があったのかを、金融機関が証明してくれる書類です。

この書類は、後に行う「遺産分割協議」や「相続税の申告」で必要となります。

残高証明書を発行するための手続きは、金融機関によって異なるため、まずは電話などで問い合わせてみましょう。

発行手続きの詳細などは、下記の記事でお伝えしているので、併せてご参照ください。

ワンポイント

経過利息とは、故人が亡くなった日までに未払いだった利息のことです。

相続税の申告では、定期預金の経過利息は遺産に含めるため、経過利息計算書で金額を確認する必要があります。

【注意】銀行に連絡すると口座は凍結される

残高証明書の発行を依頼し、金融機関側が名義人の死亡を把握すると、その口座は凍結されます。

これにより、ATMや窓口での預金の引き出しはできなくなります。

「凍結されたら、葬儀費用などが払えなくて困る」と思われるかもしれませんが、故人の預金が一切使えなくなるわけではありません。

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度(通称:仮払い制度)」を利用すれば、相続人は下記のうち低い金額まで、預金を引き出せます。

- 相続開始時の預金残高 × 1/3 × 仮払いを受ける相続人の法定相続分

- 150万円

口座凍結については、下記の記事で詳しくお伝えしているので、気になる方は併せてご覧ください。

ステップ3:遺産分割協議をする

残高証明書を発行し、相続発生日の時点の金額が確定したら、預貯金を含めたすべての遺産を相続人でどう分けるのか、遺産分割協議(相続人同士の話し合い)で決めます。

無事に協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にしてください。

なお、故人が遺言書を残していた場合、基本的にはその内容のとおり遺産を分割するため、遺産分割協議は不要です※1。

ステップ4:手続きに必要な書類を集める

遺産分割協議が終わったら、故人の口座を解約し、預金を払い戻してもらう手続きに入ります。

まずは、下記の書類を集めましょう。

- ※1

- ホチキス止めを外した場合、受け付けてくれない金融機関もあるため、そのままの状態で提出すること

なお、故人が取引していた金融機関が複数ある場合には、事前に法務局で「法定相続情報一覧図」を発行しておくことをおすすめします。

法定相続情報一覧図は、分厚い束になりがちな「戸籍謄本一式」の代わりとして各金融機関で使えるため、手続きが格段にスムーズになります。

法定相続情報一覧図の発行方法などは、下記の記事をご参照ください。

ステップ5:解約・払い戻しの手続きをする

必要書類が集まったら、金融機関の窓口か郵送で提出します。

その後、金融機関側で書類の確認がされ、通常は1~2週間ほどで「依頼書に記入した代表者の口座」に、故人の預金が振り込まれます。

預金を受け取った方は、決まった遺産分割の内容に従って、ほかの相続人の口座にお金を分配しましょう。

ワンポイント

ただし、利率の良い定期預金などをそのまま引き継ぎたい場合は、「解約」ではなく「名義変更」を選択することもあります。

口座の名義変更をするときは、金融機関の窓口でその旨を伝えて、必要な手続きを案内してもらいましょう。

ステップ6:相続税の申告を行う

故人の遺産の総額によっては、相続人が「相続税の申告」をしなければなりません。

具体的には、「正味の遺産額※1」が、下記の「相続税の基礎控除額」を超える場合に申告が必要です。

計算式

相続税の計算をするにあたっては、「財産の評価額」を正確に把握しなければなりません。

金融機関の預貯金を評価する際のポイントは、次のとおりです。

| 種類 | 評価方法 |

|---|---|

| 普通預金 |

・故人が亡くなった日(相続開始日)時点での残高を採用する ・普通預金の「利息」に関しては、少額であれば考慮しなくてもよいことになっており、低金利の現在は課税対象に含めないケースがほとんど |

| 定期預金 | ・相続開始日時点での残高に、死亡日までに発生していたものの、まだ口座には入金されていない「既経過利息」を足した金額で評価する |

| 外貨預金 |

・相続開始日の相場で、日本円に換算して評価する ・為替レートは、相続人が取引している金融機関が公表している、相続開始日の最終の「対顧客直物電信買相場(TTB)※2」を用いる |

| 仮想通貨 (暗号資産) |

・相続人が利用する取引所が公表している、亡くなった日の最終価格をもとに、日本円に換算して評価する |

相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内」のため、必ず間に合うように手続きを進めましょう。

- ※1

- 預貯金・不動産などの「プラスの財産」から、借入金などの「マイナスの財産」を差し引いた金額

- ※2

- 金融機関が顧客から外貨を買い取る際に適用するレート

「名義預金」の申告漏れに注意

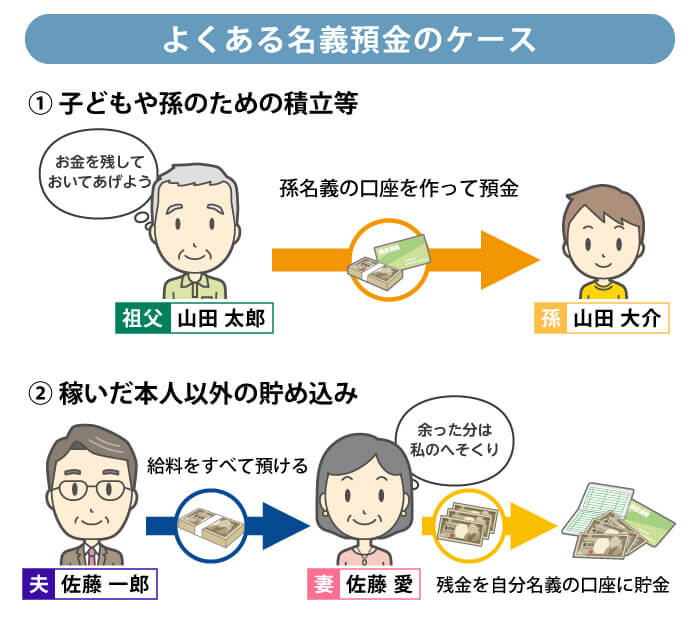

相続税の申告で、預貯金に関連してもっとも注意すべきことは「名義預金」の取り扱いです。

名義預金とは、「口座の名義人」と「実質的な所有者」が異なる預金口座のことを指します。

相続税の申告をする際、名義預金は「実質的な所有者」の財産として扱わなければなりません。

たとえば、祖父が孫のために作っていた名義預金は、通帳に書かれているのが「孫」の名前だとしても、孫の手元に渡っていないのであれば「祖父」の財産として扱います。

相続税の申告で名義預金が遺産に計上されておらず、後で税務署に指摘されると、「申告漏れ」としてペナルティを科されます。

実際、相続税の税務調査では、名義預金は多くの方が指摘を受けるポイントのため、必ず遺産に含めて申告するようにしましょう。

名義預金については、下記の記事でも詳しくお伝えしています。

以上、預貯金の相続手続きの流れを紹介しました。

もし、ご自身一人で手続きをするのが大変だと感じたら、専門家に依頼することを検討しましょう。

当事務所でも、手続きの代行を承っておりますので、ご興味のある方は下記からお気軽にご連絡ください。

預金の相続に関するよくある質問

最後に、預金の相続手続きに関して、よくある次の質問にお答えします。

Q1:故人の口座から、葬儀費用を引き出してもよい?

葬儀費用の引き出しであれば、凍結前に引き出しても、凍結後に「仮払い制度」で引き出しても、後で問題にはなりません。

ただし、無用なトラブルを避けるために、以下の2つの対応をしましょう。

| 対応 | 概要 |

|---|---|

| 用途の証拠を残す | ほかの相続人から「使い込み」を疑われないよう、何にいくら使ったのかがわかる領収書やメモを保管しておく |

| 相続財産として扱う | 引き出した現金は、あくまで故人の財産のため、遺産分割協議や相続税申告の際には「相続財産」に含める |

なお、相続税の申告では、支払った葬儀費用を相続財産から差し引くことが認められています。その詳細は、下記の記事をご参照ください。

Q2:故人の預貯金をそのまま放置するとどうなる?

10年以上、入出金などの取引がない預金は「休眠預金」となり、「預金保険機構」という機関に移管されます。

移管された後も引き出すことは可能ですが、手続きが通常よりも煩雑になります。

そのため、口座の存在を把握しているのであれば、早めに手続きを済ませておきましょう。

Q3:ほかの相続人へお金を分配するとき、贈与税はかかる?

金融機関から預金の払い戻しを受けた代表者が、ほかの相続人にお金を分配するときには「贈与税」は課されません。

これは、相続人がもともと受け取る権利のあった財産を分配することは、「贈与」にはあたらないためです。

相続手続きは、専門家に任せるのも一手

この記事では、故人から預貯金を相続したときに必要となる手続きをお伝えしました。

全体の流れを把握し、一つひとつ着実に進めていけば、手続き自体はそれほど難しくありません。

しかし、大量の書類を集めたり、複数の金融機関とやり取りをしたりするのは、時間も手間もかかります。

そこで、一人で手続きをするのが大変に感じられたら、相続の専門家に依頼することを検討しましょう。

当事務所でも、手続きの代行を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。初回の相談は無料で受け付けています。