東京弁護士会所属。新潟県出身。

交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。

慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。

我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

目次

交通事故の被害者が自分で示談交渉する必要があるケースは、次の2つです。

自賠責保険では示談代行サービスを使えません。つまり被害者が任意保険に加入していない場合には、示談交渉を代わりにおこなってくれる人はいないことになります。

また、被害者の過失割合が0だった場合でも、被害者自身で示談交渉をおこなう必要があります。

交通事故で被害者にも過失が認められる場合、被害者が加入している保険会社は加害者に対して損害を賠償する義務を負います。保険会社は自社の損失を最小限にするために、加害者側の保険会社と示談交渉をおこなうことができるのです。

一方で、信号待ちで停車している際にうしろから追突された場合など、被害者に事故の責任が一切認められない場合、被害者側の保険会社に支払いの負担は発生しません。この場合、被害者の保険会社が示談交渉をおこなうと、「報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁じている弁護士法」に違反することになります。

このように被害者の過失が0だった場合には、被害者の保険会社に示談交渉をする利害関係が認められないため、示談代行サービスを利用することができないのです。

もちろん弁護士に依頼すれば、これらのケースでも自分で交渉する必要はありません。示談代行サービスを使うか否かで迷う必要もありませんので、余計なストレスを感じることもないでしょう。

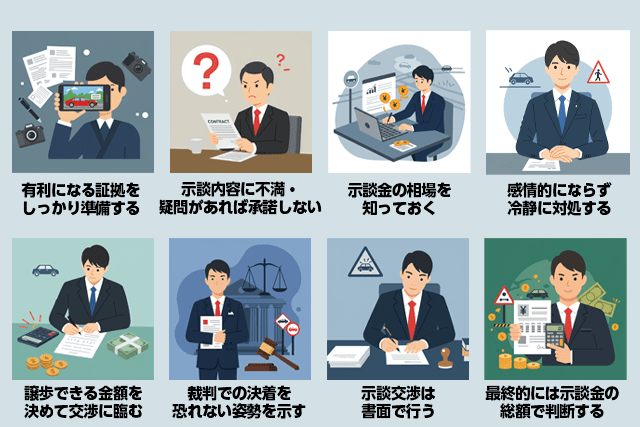

自分で示談交渉をおこなう際に使えるテクニックは、次の8つです。

自分で示談交渉をおこなう際に使えるテクニック8選

保険会社との示談交渉に臨む前に、自身が有利になる証拠をしっかり集めておいてください。

証拠による主張の裏付けがあれば、保険会社にこちらの主張を認めさせやすくなるでしょう。ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言など、客観的に事故状況を示す証拠の準備することが重要です。

示談交渉を優位に進められる証拠は、次のとおりです。

過失割合に関する証拠

賠償金に関する証拠

特にドライブレコーダーの映像は、事故当時の状況を示す有力な証拠となります。機種によっては一定期間の経過で映像が上書きされてしまうものもあるので、消えないように保存しておくのを忘れないようにしましょう。

保険会社との示談交渉で1度でも示談書にサインをしてしまうと、あとから「不満だった」と後悔しても、基本的に示談内容を変更することはできません。

提示された金額や過失割合など、内容に不満がある場合は安易に承諾しないよう注意が必要です。

示談内容や答えにくいこと、わからないことがあれば答えを一旦保留し、弁護士などの専門家に相談することも1つのテクニックです。

交通事故の示談金の相場をあらかじめ知っておくことも、示談交渉のテクニックの1つです。あらかじめ交通事故の示談金の相場を知っておけば、不当に低い額で示談交渉に応じるリスクがなくなります。

示談金の相場は、類似の事故における裁判例から調べます。「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:赤い本)」などの専門書籍なら、類似事故の裁判で認められた賠償金額を調べることができるでしょう。

また裁判例を調べる際には、過失割合についてもしっかり調べておきましょう。「この事故状況でなぜその過失割合になったのか」まで理解できれば、自分の事故状況に置き換えて適切な主張ができるでしょう。

理由もなく賠償金の増額を主張すると、専門的知識がないことが保険会社に伝わってしまい、相手方保険会社が交渉に応じてくれなくなる可能性が高いです。

過失割合や賠償金は事故状況や被害者・加害者の状況に応じて増減されるので、自分で相場がよくわからなければ、弁護士に示談金を試算してもらうことをおすすめします。

示談金計算の3基準を知る:弁護士基準の重要性

なお、交通事故の示談金の計算方法には3つの基準があり、保険会社と弁護士が使う計算方法は異なります。交通事故被害者の損害を適切に算出できるのは、弁護士が使う基準(弁護士基準)です。3つの基準の中で慰謝料額がもっとも高額になるので、保険会社に対しては弁護士基準で算定された金額を主張することが重要となります。

保険会社との示談交渉で、感情的になるのは禁物です。

事故の被害者になり怒りたい気持ちもわかりますが、主張に法的根拠が存在しない限り、保険会社から有利な示談条件を引き出すことは難しいでしょう。

保険会社は、交渉のテクニックとして次のような対応をとってくることがあります。

相手の主張にけんか腰になって対応すると、弁護士が出てくる可能性もあります。

不明点があるならわかるまで何度も質問し、相手の主張に論理的に反論できるようにしましょう。

示談に応じてもいい金額をあらかじめ決めておくと、示談交渉がスムーズに進みます。

事故状況ごとに賠償額が決まっているわけではないので、具体的な金額は交渉に応じて決定されます。保険会社の不当に低い示談金に応じる必要はありませんが、ある程度譲歩してもいい金額があれば、交渉を長引かせずにスムーズに進められるでしょう。

交渉が長引くと裁判になる可能性もあり、示談金の受け取りまでに時間がかかります。

どれくらい譲歩すべきかは、それぞれのケースごとに異なります。示談交渉で損をしないためにも、示談金の相場や譲歩してもいい金額については弁護士に確認してみることをおすすめします。

保険会社の提示したきた金額にどうしても納得できないのであれば、裁判での決着も恐れない強気の姿勢を見せることが重要です。

裁判になることを恐れていると足元を見られ、増額交渉に応じてくれません。裁判にまで発展すると手間も時間もかかりますが、裁判対応できる姿勢を見せておくことには重要な意味があるのです。

むしろこちらの主張に法的根拠があるのであれば、裁判にした方が賠償額が増額される可能性が高くなります。賠償金に留まらず、弁護士費用や遅延損害金まで認められる可能性のある裁判にしたくないのは、実は保険会社の方なのです。

ただし、実際に裁判にすべきかどうかは慎重に判断する必要があります。

裁判以外の解決策:交通事故ADRの活用法

裁判だけでなく、「ADR(裁判外紛争解決機関)に申立てする」と主張することも有効です。手間をかけたくない保険会社は、ADRをちらつかせることで増額交渉に応じてくれる場合があります。

交通事故のADRには、「交通事故紛争処理センター」や「日弁連交通事故相談センター」などがあります。

示談交渉は電話ではなく書面でおこない、交渉過程や合意内容を記録に残しておくようにしましょう。口頭で交渉を進めると、あとで言った言わない問題になる可能性があるからです。

もし電話で交渉をおこなうのであれば、通話記録を録音しておくことをおすすめします。

また、示談交渉で決まった合意内容は、「示談書」として書面に残しておくことも忘れないようにしましょう。

交渉が煮詰まってきたら、細かい部分ではなく示談金の総額で判断することも重要です。

過失割合や細かい賠償金の項目に納得できなくても、示談金総額が希望額に達しているのであれば、わざわざ裁判にまで発展させるメリットが少ない場合もあります。

裁判にしても賠償額が増額されない可能性もありますし、手間も時間もかかります。さまざまな事情を総合的に考慮すると、裁判にせずに交渉で終わらせた方がいいケースもあるでしょう。

交渉次第では、「過失割合は譲歩できないが、その分慰謝料を増額してもいい」などと保険会社の譲歩を引き出せる場合もあります。

自己交渉で保険会社から有利な示談条件を引き出すためには、次の4つの注意点を意識しておきましょう。

自分で示談交渉をするときの注意点

保険会社が嫌がる示談交渉のテクニックを使えば、有利な条件で示談できる可能性も高まります。しかし、交渉テクニックに固執しすぎて、保険会社との良好な関係を崩さないよう十分に注意しましょう。

保険会社の担当者も人間です。嫌がることばかりしていると、交渉に応じてくれなくなるばかりか、裁判を起こしてくる恐れもあります。

関係性を保ちつつ、かつ保険会社が嫌がることを随所に散りばめて交渉を進めるのも、重要なテクニックの1つといえるのです。

事故による損害が確定する前に、示談交渉を始めるのは避けてください。示談成立後に新たな損害が発覚しても、その損害については賠償してもらえない可能性があるからです。

損害が確定するタイミングは、以下のとおりです。

| 事故でけがを負った場合 | 治療終了後もしくは完治後 |

|---|---|

| 後遺症が残った場合 | 後遺障害等級認定後 |

| 死亡事故の場合 | 一般的には四十九日終了後 |

たとえば後遺症が残っているにもかかわらず、後遺障害等級に認定される前に示談をしてしまうと、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金が認められなくなる恐れがあります。

保険会社が示談を急かしてくるケースもありますが、全ての損害が確定するまでは交渉に応じないよう注意してください。

なお、示談は口頭でも成立します。うっかり保険会社の示談案に応じる発言をしないよう、くれぐれも注意してください。

交通事故の損害賠償請求には時効があります。交渉に力を入れて時間をかけすぎると、請求権が時効にかかり保険会社に賠償金を請求できなくなるので、注意が必要です。

交通事故における請求権の時効は、人身事故なら5年(ひき逃げの場合は20年)、物損事故なら3年です。

また、事故の種類によって時効のスタート地点が異なることにも、注意が必要です。

| 事故の種類 | 時効のスタート地点 |

|---|---|

| 死亡事故 | 交通事故の被害者が死亡した日の翌日 |

| 後遺障害 | 症状固定の翌日 |

| 人身事故 | 交通事故発生の翌日 |

| 物損 | 交通事故発生の翌日 |

時効が近い場合には、時効の延長措置を取ることもできます。時効期間の計算も含めて、対応は弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の示談交渉をする回数は10回、期間にして3~6カ月程度が目安です。

交渉期限や交渉回数の上限はありませんが、回数を重ねたからといって有利になるわけではありません

保険会社に法的に有効な主張ができない限り、保険会社が賠償金の増額に応じてくれることはないでしょう。

あらかじめ交渉期限を決めておき、それまでに交渉がまとまらなければ弁護士に対応を依頼するのがよいでしょう。

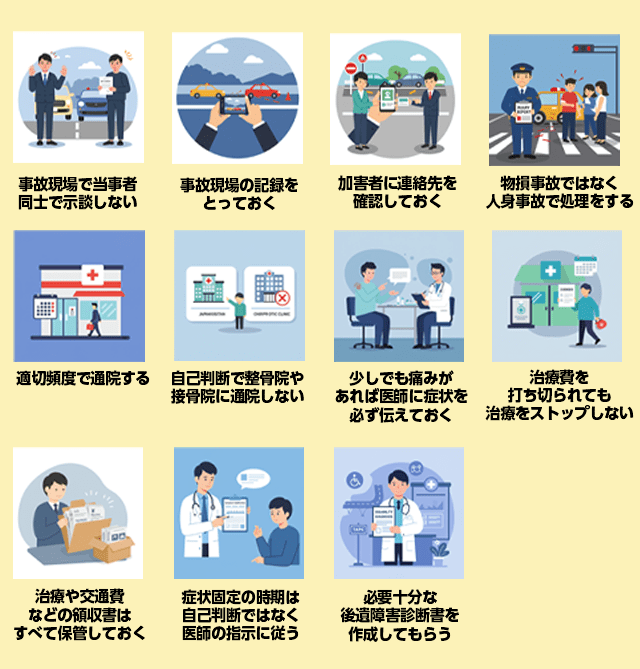

示談交渉の開始までに、交通事故の被害者が賠償金を増額するためにすべきポイントをまとめました。

やるべきことは多いですが、これらのポイントを押さえておけば、示談交渉が始まる前の準備はバッチリです。

不明点・不安な点があれば、交通事故の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故の示談交渉は、弁護士に任せるのがおすすめです。交通事故に強い弁護士であれば、こちらの望む結果を実現できる可能性が高いです。

弁護士の依頼する主なメリットは、次のとおりです。

賠償金を増額できる可能性が高いことはもちろん、示談交渉の精神的負担を軽減できることも弁護士に依頼する大きなメリットとなるでしょう。

なお、弁護士の依頼するメリット・デメリットについてくわしく知りたい方は、関連記事をご覧ください。

被害者やその家族などが加入する保険に”弁護士費用特約”が付帯していれば、一定額まで弁護士費用を負担してもらえます。

特約によって補償上限額は異なりますが、相談料で10万円、弁護士費用で300万円まで補償してくれるケースが多いです。

死亡事故や重度の後遺障害を負う事故では、報酬金が補償上限額を超える場合もあるでしょう。ただ、ほとんどの事故では補償上限の枠内で収まります。つまり、実質”タダ”で弁護士に依頼できることになるのです。

特約を使っても保険料が上がるなどのデメリットは一切ないので、利用できるのであれば積極的に利用しましょう。

交通事故の被害者自身が示談交渉しなければならないのは、被害者の過失割合が0だった場合や、被害者が任意保険に加入していない場合です。

被害者が加害者側の保険会社と示談交渉するときは、事前に証拠をしっかり集め、示談金の相場を把握しておくことが大切です。

また示談内容に不満や分からないことがあれば、その場で回答せずに答えを保留にすることも、示談金を増額させるテクニックの1つです。

しかし、示談交渉は精神的な負担も大きく、専門的な知識や交渉技術が必要になります。保険会社は交渉のプロなので、知識のない一般の方が交渉をしても不利になる可能性が高いです。

示談交渉は弁護士に任せれば、示談金の増額を望めるだけでなく、示談交渉の精神的負担からも解放されます。自力での示談交渉が不安という方は、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

おすすめ交通事故で弁護士基準の慰謝料相場は?計算方法や増額のポイントを紹介

おすすめ交通事故で弁護士基準の慰謝料相場は?計算方法や増額のポイントを紹介  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料相場と3つの基準について【慰謝料アップを狙う方法とは】

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料相場と3つの基準について【慰謝料アップを狙う方法とは】  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料とは?種類や基準、計算方法をわかりやすく解説

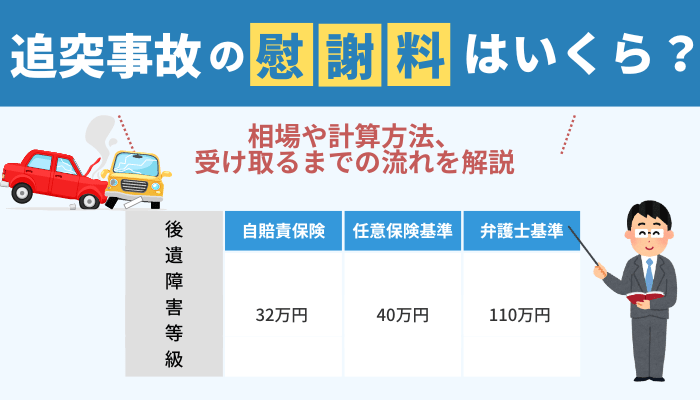

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料とは?種類や基準、計算方法をわかりやすく解説  慰謝料・示談金・賠償金追突事故の慰謝料はいくら?相場や計算方法、受け取るまでの流れを解説

慰謝料・示談金・賠償金追突事故の慰謝料はいくら?相場や計算方法、受け取るまでの流れを解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求?やり方やデメリットを解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の被害者請求とは?自賠責へ請求?やり方やデメリットを解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故で慰謝料はいくらもらった?相場や増額方法を実例から解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故で慰謝料はいくらもらった?相場や増額方法を実例から解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料と示談金はどう違う?相場や増額のコツを解説

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の慰謝料と示談金はどう違う?相場や増額のコツを解説  慰謝料・示談金・賠償金交通事故の治療費は誰が支払う?立て替える必要は?保険会社への請求方法

慰謝料・示談金・賠償金交通事故の治療費は誰が支払う?立て替える必要は?保険会社への請求方法  慰謝料・示談金・賠償金後遺障害逸失利益とは?早見表や職業ごとの計算方法をわかりやすく解説

慰謝料・示談金・賠償金後遺障害逸失利益とは?早見表や職業ごとの計算方法をわかりやすく解説