東京弁護士会所属。新潟県出身。

破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。

破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。

そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。

法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

倒産とは、会社の経営が破綻した状態の総称です。

一方で破産とは、倒産した会社を清算するための法的な手続きを言います。

倒産した会社は必ずしも破産するわけではなく、清算型・再建型・私的整理のいずれかで処理をします。

自社がどの処理方法に当てはまるかは、資金繰りや債務の状況、会社の継続価値の有無などにより判断が必要となるでしょう。

この記事では、倒産時の会社処理の選択方法から手続きの全体像まで解説します。

Contents

倒産は、資金繰りの悪化などで事業継続が困難な状態を言い、法律で定められた用語ではありません。

また、倒産により必ずしも会社が消滅するとは限りません。

倒産手続きの種類とそれぞれの違いは、表の通りです。

| 区分 | 目的 | 裁判所関与 | 会社の存続 | 代表者個人への影響 |

|---|---|---|---|---|

| 破産 | 清算 | あり | 消滅 | 個人保証があれば個人にも影響 |

| 特別清算 | 清算 | あり | 原則消滅 | 同左 |

| 民事再生 | 再建 | あり | 消滅 | 原則、個人は別途判断 |

| 会社更生 | 再建(大企業向け) | あり | 消滅 | 同左 |

| 私的整理 | 交渉 | 原則なし | 消滅 | 同左 |

一方で破産は、裁判所が関与する清算型の法的手続きを指します。

以下では、倒産と破産の違いをわかりやすく解説します。

倒産とは、資金繰りの悪化などで経営が行き詰った状態を指す広義的な言葉で、法律上の用語ではありません。

倒産した会社は、会社の状況に応じて以下のような手段を選択します。

清算型

会社の財産を清算し、会社を消滅させる破産や特別清算

再建型

事業を継続しながら立て直しをはかる民事再生や会社更生

私的整理

裁判所を通さず債権者と直接交渉し、債権や清算を目指す事業再生ADR

倒産=破産ではなく、会社をたたむのか再生させるのかによって判断は異なります。

倒産が会社が破綻した状態を指す言葉であるのに対し、破産は倒産した状態を法的に解決するための手段の一つです。

清算を目的とした手段であり、会社のすべての財産をお金に換え、債権者へ平等に分配したのち、会社を消滅させます。

法人は免責制度の対象外ですが、すべての債務を整理できなかった場合は、清算終結により残余債務は消滅します。

会社が倒産した場合は破産以外にも事業再生を目指す民事再生など、他の選択も可能です。

その中で破産は、倒産の大きな枠組み内にある、会社をたたむための最終的な手段といえます。

会社を破産させた場合、以下のメリットがあります。

破産手続きが開始されると、債権者の対応は破産管財人が行います。

会社の財産は債権の割合に応じて分配されるため、公平な配当枠組みが整うでしょう。

従業員は「未払賃金立替払制度」を利用できるため、会社に現金がなくても給与の一部を受け取れます。

なお、未払賃金立替払制度の利用には要件や立替額の上限があります。

会社の破産には、以下のデメリットもあります。

代表者の信用情報への影響は、会社の個人保証をしている場合や、個人の自己破産手続きを同時に行う場合に限られます。

手続きの費用には裁判所に納める予納金などが必要です。

詳細は以下をご覧ください。

資金繰りが急変したら、早期に専門家への相談をおすすめします。

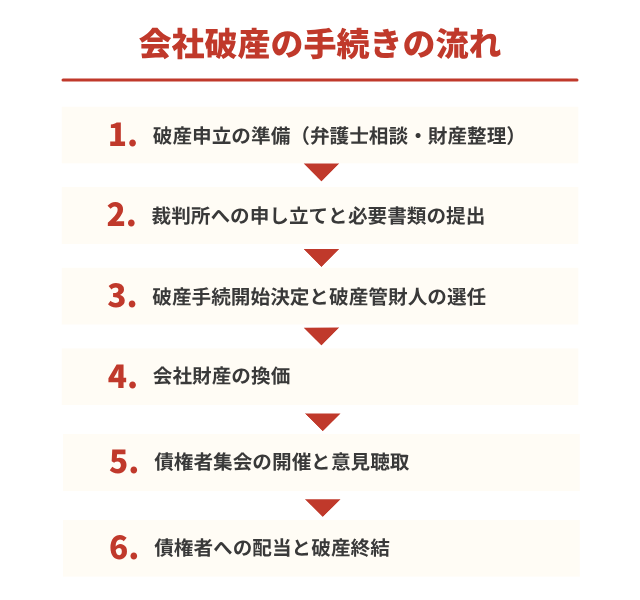

ここからは、破産を選択した際の流れを解説します。

会社の経営が苦しくなり破産するかどうか悩んだ場合、まず弁護士に相談しましょう。

破産すると判断した後に、申立の準備を行います。

申立の書類を弁護士に作成してもらうために、以下のような会社で保存されている資料をそろえましょう。

破産申立の準備に必要な書類

破産手続きを弁護士に依頼すると、弁護士から受任通知が債権者に送付され、債権者の連絡窓口を弁護士に一本化できます。

代表者が個人保証をしている場合や自己破産を行う場合は、会社の破産と同時に申し立てを行いましょう。

会社と代表者の連帯保証は密接に関係しているため、同じ裁判所で同時に手続きを行うのが合理的です。

詳細は以下の記事をご参照ください。

必要な書類をそろえて申立書を作成したら、裁判所に破産の申立を行います。

破産申立に必要な書類は、次の通りです。

破産申立に必要な書類

上記の書類のうち、ほとんどは依頼した弁護士が作成してくれます。

破産手続きの弁護士を探している方は、実績豊富なVSG弁護士法人の無料相談を活用ください。

破産申立を受けて、裁判所が破産を認めたら破産手続開始決定が行われ、破産管財人を選任されます。

破産管財人とは、破産者が保有している財産を管理・処分する権利を持つ人です。

破産管財人が中心となって、会社の財産をお金に換えていきます。

換価の対象となる財産は、不動産や売掛金、保険の解約返戻金、預貯金などです。

破産手続開始決定から2~3カ月後に、債権者集会が開催されます。

債権者集会とは、会社の債権者が参加して破産に至った経緯や今後の手続きについて確認する場です。

実際には、債権者集会には債権者が出席せず、裁判官や破産管財人と会社の代表者および会社の代理人弁護士で行うケースが大半です。

会社の財産をすべて換価したら、会社の債権者に対して債務の額に応じた配当を行います。

抵当権がついた債権を有している債権者に対して、優先的に配当が行われるため、配当がほとんどない債権者が現れるケースがあります。

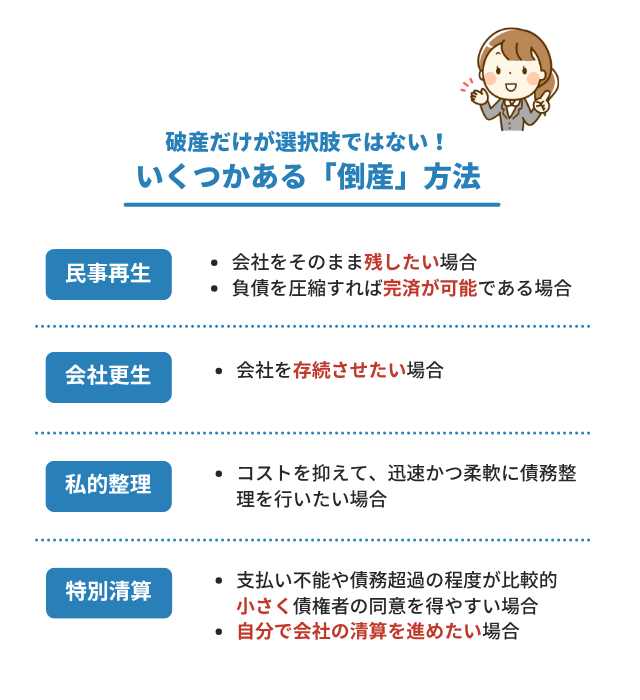

会社の経営が悪化し、事業継続ができなくなった場合、破産以外にも選択肢があります。

それぞれの違いを理解し、どの方法を選択するのか決定しましょう。

民事再生とは、裁判所の関与の下で債務を圧縮し、多くの場合はスポンサーの力を借りながら事業の立て直しを図る法的な手続きです。

会社を消滅させず、事業や雇用を守りながらの会社存続が前提です。

債務を大幅に圧縮した再生計画を策定し、計画の認可を得て完済を目指します。

会社更生とは、自力での再生が困難な大企業を対象とし、スポンサー主導で会社の根本的な立て直しを図る方法です。

会社は存続しますが、基本的に経営陣は退任し、株主もその権利を失います。

裁判所が選んだ管財人がスポンサーを選定し、資金や経営ノウハウの提供を受けながら更生計画を策定し実行します。

私的整理とは、債権者との交渉によって事業再建を目指す方法です。

裁判所を使わないため、非公開で迅速な手続きが可能です。

代表的な方法に事業再生ADRや、中小企業再生支援協議会の支援などがあります。

再建の可能性が高く、取引先との信頼維持が重要なケースで利用されます。

ただし1社の拒否で不成立となるリスクがあり、裁判所が関与しないため法的拘束力も限定的です。

VSG弁護士法人では初回無料相談を行っています。

私的整理を選択するかどうか迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。

特別清算とは、解散した株式会社が債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督下で行われる法的な清算手続きです。

この手続きの対象は株式会社のみです。

清算人は、定款の定めや株主総会の決議によって選定されます。

定めがない場合は裁判所の選任などにより、代表者が清算人となる場合があります。

また、手続きには債権者の同意が不可欠です。

清算人は弁済計画を作成し、債権者集会で可決を目指しますが、以下2つとも条件を満たす必要があります。

倒産は会社が経営破綻した状態の総称であり、破産は会社を清算するための法的手続きの一つです。

事業再建の可能性や債務状況などに応じて、民事再生などの再建型、あるいは破産などの清算型を選択します。

いずれの手続きでも、専門家への早期相談がコストや関係先へのダメージを最小にするポイントです。

資金繰りの見立てと、自社にとっての最適な手続きの選択を第一に行いましょう。

破産手続きでサポートが必要な場合は、VSG弁護士法人の無料相談をご活用ください。