東京弁護士会所属。新潟県出身。

破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。

破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。

そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。

法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

Contents

法人の破産には大きく分けて2つの種類があります。

法人破産の手続き期間を理解するうえで、法人破産の種類の違いは重要なポイントです。

法人破産の手続き期間について説明する前に、まずは法人の破産の種類について説明します。

法人の破産の種類は以下の2つです。

法人破産の種類

管財手続きとは、破産管財人を選任しておこなう法人破産手続きのことです。

管財手続きには、さらに「少額管財」と「普通管財手続き(特定管財)」という2種類があります。

法人破産の場合は、管財事件が主になっています。

管財手続きは、破産管財人を選任する必要があるため一定の期間を要します。

もうひとつの種類の法人破産は、同時廃止です。

同時廃止とは、法人破産手続の開始とともに破産手続が終了する法人破産のことで、手続きに期間を要することはありません。

開始と同時に終わるので同時廃止という手続き名だと考えれば、わかりやすいのではないでしょうか。

同時廃止では、破産管財人の選任はおこなわれません。

ただし、法人破産で同時廃止の手続きが使われることは、あまりありません。

管財手続きは「普通管財手続き(特定管財)」と「少額管財手続き」の2つに分かれます。

《管財手続きの種類》

| 管財手続きの種類 | 内容 |

|---|---|

| 普通管財手続き(特定管財) | 債権者が多い、債権者間に諍いがあるケースで行われる |

| 少額管財手続き | 予納金が少額で、迅速に法人破産手続を進められるようなケースで行われる |

管財手続きの2種類についても説明しておきます。

普通管財手続き(特定管財)とは、会社の債権者の数が多いケースや債権者間で争いがあるケース、特殊法人の破産やニュースになっているなど、社会的な関心が高いケースなどで使われる破産手続きです。

少額管財手続きと比較すると、破産が大事件になるようなケースや、複雑なケースで使われます。

なお、法律上では普通管財手続き(特定管財)などの呼称はなく、少額管財と区別するために使われているに過ぎません。

少額管財手続きは普通管財手続きより予納金が少額で、迅速に法人破産手続を進められるようなケースで使われる手続きです。

普通管財と同じく、法律上は少額管財という呼称はありません。

管財事件では、破産管財人が選任されます。

破産管財人は、法人破産する会社の資産状況や債務の状況を確認し、そのうえで換金できる資産などの換金をおこない、債権者に返済します。

また、配当などもおこないます。

破産管財人がすべきことが終わったときが、管財事件終結のときです。

よって、管財事件の終結要件は「破産管財人がおこなうべきことが終わったとき」または「廃止決定があったとき」になります。

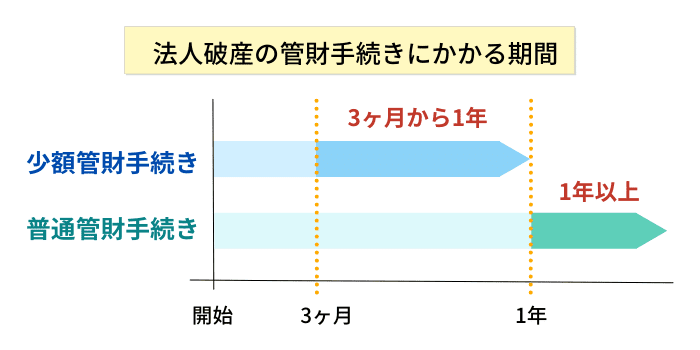

法人破産の管財手続きにかかる期間は次の通りです。

ここからはそれぞれの管財手続きを詳しくみてみましょう。

管財事件の場合は、法人破産する会社の資産状況や債務状況がケースによってかなり違うため、終結要件を満たすまでの期間も基本的にケースバイケースです。

ただ、今までの手続き状況や事例などから考えると、少額管財手続きの期間目安は3ヶ月~1年ほどです。

少額管財の債権者集会は、開始から3ヶ月ほどの期間で開催されます。

債権者集会までに法人破産の破産管財人は必要な管財業務を終わらせており、特に配当もなければ、開始から債権者集会が開かれる3ヶ月ほどの期間が、比較的短期間で終わる少額管財ケースの目安になります。

配当がある場合はさらに期間が2~3ヶ月ほど伸びるため、半年ほどが目安になります。

管財業務に時間がかかるようなケースでは、法人破産の手続きが終了するまでに1年ほどの期間が必要になることもあります。

ただし、少額管財による法人破産手続きに2年の期間を要するケースはほぼありません。

そのため、少額管財の場合の法人破産の期間目安は3ヶ月から1年ほどになっています。

少額管財による法人破産は、どのような流れでおこなわれるのでしょうか。

まずは図で少額管財手続きの基本的な流れを見てみましょう。

| (1)地裁への申立て | 代理人を介して裁判所へ少額管財で自己破産を申立てる。 申立書提出時に裁判官と代理人弁護士による面接が行われることもある。 |

|---|---|

| (2)破産管財人候補と面接 | 破産管財人候補の弁護士と面接をする。 破産管財人候補の弁護士、代理人弁護士、債務者本人の3名が参加する。 |

| (3)破産手続開始決定 | 申立て後に返済後不可能であることを裁判者から認めてもらうと、破産手続開始の決定がされる。 |

| (4)引継予納金 | 裁判所へ引継予納金を支払う(最低20万円、管財人候補との面接から数日後)。 |

| (5)債権者集会 | 裁判官と代理人弁護士と破産者に、破産管財人による財産・負債の状況と免責について説明をする。 |

| (6)免責許可決定 | 債権者集会終了から約1週間後に免責許可決定がされる。 官報公告として国が発行する「官報」に2週間ほどで掲載される。 |

| (7)免責確定 | 官報公告から2週間過ぎても債権者からの異議申立・抗告がない場合、免責が確定する。 免責確定後、債務の支払いの免除が決まる。 |

以上が少額管財手続きにより、法人破産するときの基本的な手続きの流れになります。

法人破産のための地裁への少額管財の申し立てからスタートし、少額管財の手続きの基本的な流れが終わるまでの目安期間が3ヶ月~1年ということです。

法人破産するときの少額管財手続きの流れについて、重要なポイントを説明します。

少額管財で法人破産する前に、手続きの準備をおこないます。

法人破産の必要書類

以上のような書類や資料を準備し、法人破産手続きに備えます。

法人破産で少額管財を進めるためには、裁判所に申立をしなければいけません。

申立には申立書が必要になりますので、弁護士などのサポートを受けつつ準備を進めます。

なお、この準備期間は少額管財による法人破産の手続き期間には含みません。

少額管財による法人破産に入ってからの期間が3ヶ月~1年で、準備期間は別と考える必要があります。

準備が整ったら、管轄の裁判所に少額管財による法人破産の申立をおこないます。

申立が適正におこなわれると、破産管財人候補などとの面接や、手続きの中で必要になる事項などの打ち合わせに進みます。

少額管財などの法人破産の申立をした後に、ごく稀にですが、裁判官が申立者の話を聞く機会が設けられることがあります。

この裁判官が申立者の話を聞く機会を「破産審尋(債務者審尋)」と呼びます。

申立により、少額管財が認められれば破産手続開始決定が下されます。

破産手続開始決定が下されると、破産管財人が同時に選任されます。

ここから少額管財による法人破産を流れに沿って進めることになります。

破産管財人が、少額管財による法人破産手続きに使う口座を開設します。

少額管財手続きを進めるための資産管理をするためには、口座が必要だからです。

少額管財で法人破産をするときは、破産管財人が作った預金口座に引継予納金を入金します。

引継予納金は最低20万円です。

東京地裁本庁などの場合は、20万円の引継予納金を5万円ずつの分割納付することも可能です。

分割納付については、管轄の裁判所などに確認してみるといいでしょう。

破産管財人が作成した口座には、残余の法人資産のうち現金の振り込みなども必要になります。

破産手続開始決定があると、破産管財人は速やかに破産管財業務に取り掛かります。

破産管財業務とは次のようなものです。

破産管財業務

法人破産をする会社の取締役などは、破産管財人の破産管財業務へ協力しなければいけません。

債権者集会は法人破産の申立から3ヶ月ほどで開かれます。

債権者集会では、破産管財人による破産管財業務の報告などがおこなわれ、この時点で破産管財業務が終了しており配当もなければ、少額管財による法人破産は終了となります。

配当が必要な場合はさらに期間を要し、配当手続きへと進みます。

配当など必要な手続きを終わらせてから、少額管財による法人破産の手続きが終了します。

普通管財手続き(特定管財)の方は、少額管財より期間が長くかかるのが基本です。

普通管財手続き(特定管財)にかかる期間の目安は1年以上で、中には終了まで数年かかるケースもあります。

普通管財手続き(特定管財)が少額管財より手続き期間が長くなる理由は、普通管財手続き(特定管財)になるケースは債権者が多かったり、複雑なケースだったりするからです。

また、少額管財の場合は債権者集会が3ヶ月に1度開催という流れですが、普通管財手続き(特定管財)の場合は1年に1度債権者集会を開催するケースも少なくありません。

そのため、少額管財よりも手続き期間が長くなってしまうのです。

破産管財業務自体も、少額管財より普通管財手続き(特定管財)の方が処理に長い期間を要します。

法人破産には種類があり、少額管財など、どの種類の法人破産手続きを進めるかは会社の状況次第です。

個人で法人破産手続きを進めようとしても、手続きで迷ってしまうケースは少なくありません。

また、裁判所で手続きを進める際のルールや書類の準備で困惑してしまうこともあるでしょう。

手続きで止まってしまうと、その分だけ法人破産が遅くなってしまいます。

法人破産は、専門知識を要します。

準備段階から法的な知識や実務経験を要するため、法人破産の知識と実績が豊富な専門家に相談することをおすすめします。

専門家に相談のうえで、スムーズに法人破産の手続きを進めましょう。