東京弁護士会所属。

破産するということは社会的な信用や財産を失うと恐れている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、早期的に適切な手段で破産を行えば、多くの場合、少ないダメージで済みます。

経営が悪化している状況の中で、交渉ごとを本人でまとめようとすることは非常に大変です。

誰にも相談できないと思わずに弁護士に破産手続きを依頼することで、心身の負担を減らすことができます。

一日でもはやく立ち直るためにも、お気軽に弁護士にご相談ください。

民事再生とは、経営不振に陥った会社が裁判所を通じた手続きで再生計画を認可してもらい、債務を大幅に減額してもらう手続きです。

民事再生の申立て後には債権者集会が開催され、可決されると裁判所が再生計画を認可します。

再生計画が認可された後は、事業を続けながら再生計画に従って返済を続けなければなりません。

債務超過や支払不能に陥った会社が債務整理をする方法として、民事再生のほかに破産手続きがあります。

破産手続きの場合、手続きが完了すると法人格は消滅するため事業を継続できません。

民事再生は、債務を大幅に軽減しつつ、会社や現職の役員などを継続できるのが大きなメリットでしょう。

ここでは、民事再生手続きの流れや破産との違いなどを解説します。

Contents

民事再生手続きは、債務者が債権者から多数の同意を得て再生計画を定め、経済生活の再生を図るための手続きです。

「民事再生法」により定められており、個人から法人まで幅広く対応しています。

一般的に、経営陣の人事を維持したまま破産や清算を回避し、会社の経営を立て直す目的で実施されます。

民事再生法の再生計画の種類は、以下の3つです。

| 再建型 | 本業により将来的に獲得することのできる収益で債務の弁済を行い、自力で再建を図る。 |

|---|---|

| スポンサー型 | スポンサーからの資金援助により債務の弁済を行うと同時に、事業の再建のための資金についても支援を受けて再建を図る。 |

| 清算型 | 営業譲渡などを行って、営業の全部または一部を受け皿となる会社に移す一方で、旧会社は事業を移管させた後に清算を行う。 |

民事再生手続きは経営を再建するための手続きである一方で、破産は財産を清算して事業を終了させる手続きです。

破産手続きをすると、原則としてすべての債務が免除されます。

一方で、個人の自己破産では生活必需品などを除くすべての財産が処分され、法人破産では法人格が消滅するため事業を継続できません。

破産は、債務を減額しても事業を再建できる見込みがなく、事業を完全に廃止して経営をリスタートする場合に適した方法です。

民事再生手続きと会社更生手続きの主な違いは、現在の経営者が再建を行うかどうかです。

民事再生は現在の経営者が手続きを行いますが、会社更生は裁判所が任命した管財人によって行われます。

民事再生の場合、担保を有する債権者は民事再生の手続きとは別に担保権を行使して債権を回収できます。

一方で、会社更生は担保を有する債権者であっても自ら競売などを実行できず、会社更生手続きに従って弁済を受けなければなりません。

株主構成については、両者に以下の違いもあります。

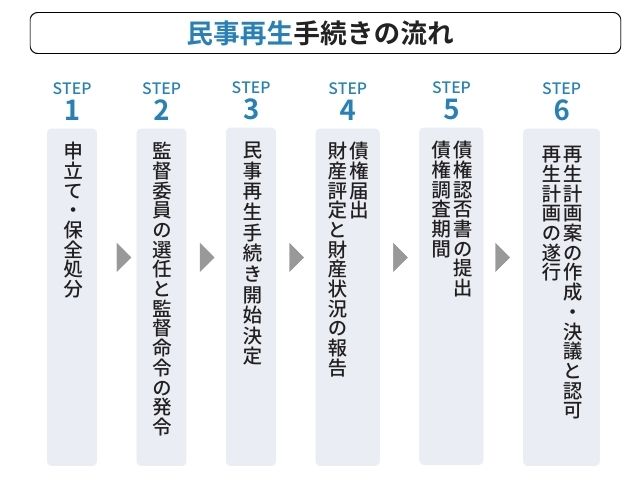

民事再生は裁判所を通じて行われる手続きであり、以下のように流れが細かく定められています。

民事再生をする場合は、通常、裁判所に再生手続き開始と保全処分の申立を同時に行います。

保全処分とは、申立前日までに発生した債務について、債務者からの弁済や債権者からの取立などを禁止し、財産を保全する処分です。

民事再生は、申立てから再生手続開始決定によって債務者の支払禁止の効力が発生するまでに約2週間かかります。

再生手続開始決定前に一部の債権者へ弁済が行われた場合、他の債権者へ不公平が生じるために保全処分で弁済が禁止されます。

民事再生手続きを行う場合、管財人は選任されないため、財産の管理や処分は現在の会社経営者が行います。

ただし、会社の財産を管理・処分するときは裁判所から選任された監督委員の監督を受けなければなりません。

監督委員は、通常、弁護士の中から1名あるいは複数名選任されます。

実際に会社の財産を処分するときは、事前に監督委員の同意を得てから行いましょう。

民事再生の申立てから約2週間後、正式に民事再生手続きの開始が決定されます。

一方で、すべての申立てについて民事再生手続きの開始決定が下されるとは限りません。

下記の場合には、民事再生手続きの開始決定が下されない可能性があります。

決定が下されないケース

債権者が民事再生手続きに参加し、意思表示するために債権届出が必要です。

民事再生を進める会社は、手続きの開始時点における保有財産の評定を行います。

債権者から届出のあった債権と財産評定の結果を踏まえた財産目録・貸借対照表を作成し、財産状況の報告書と一緒に裁判所へ提出します。

民事再生手続きを開始した会社は、債権者から提出された債権届出の内容について認否を行います。

認否を行った後、民事再生を行う会社はその結果を認否書にまとめて裁判所に提出します。

再生計画案とは、民事再生を行う会社による債務の返済期間や返済方法などの計画です。

債権者から債権届出の提出を受けた会社は、裁判所が定めた期間内に再生計画案を提出しなければなりません。

提出された再生計画案は、債権者集会で決議を受けます。

議決権を行使できる債権者のうち債権者集会に参加した債権者の過半数、かつ債権総額の1/2以上の賛成があると再生計画案が可決されます。

債権者集会で再生計画案が可決されれば、裁判所からの再生計画案の認可もすぐに行われるのが一般的です。

再生計画が認可後、最初の3年間は監督委員監督のもと、再生計画を遂行します。

民事再生手続きは、会社の事業を継続できるのが最大のメリットです。

破産手続きをすると会社の債務はなくなりますが、会社自体もなくなります。

破産手続き後に事業を行うのであれば、新たな会社を設立する必要がありますが、民事再生手続きでは設立する必要がありません。

民事再生の場合は、現職の経営陣が会社に残ります。

会社の事業内容に精通した人が退任してしまうと、その後の会社のかじ取りが難しくなるため大きなメリットでしょう。

さらに民事再生の申立ては金融機関にも通知されます。

通知された金融機関は口座に入金された債務者の預金を相殺できなくなるため、手元資金を確保できます。

民事再生をするデメリットは、会社の信用が大きく失墜する点です。

破産手続きとは違って会社は残りますが、民事再生手続きによるマイナスイメージが与えられます。

手続き前とまったく同じように取引を行うのは難しくなるでしょう。

経営陣が残ると、債権者から再生計画への同意が得られない事態も考えられます。

再生計画に再び経営危機に陥らないための方策が示されていなければ、債権者からの同意を得られない可能性が高くなります。

民事再生手続きの場合、担保付き債権を有する債権者はその担保権を行使できる点も会社にとってはデメリットでしょう。

会社の財産を担保に入れている場合、主要な財産を差し押さえられると再生計画が頓挫する可能性が高くなります。

債務が免除されるために、債務免除課税が発生するリスクもあります。

上記のデメリットは、再生計画を立てるときにしっかり計算に入れておきましょう。

民事再生手続きを成功させるために、以下のポイントを確認しましょう。

民事再生手続きは、債権者の同意がないと手続きを進められません。

「債権免除の割合・返済期間や回数」を計画した再生計画案を提出する必要があります。

再生計画案は債権者がチェックして、過半数以上の賛成が得られると採用されます。

経営者が一方的に「会社を存続したい」と主張するだけでは認められません。

再生計画案をしっかり作成して、事業の黒字化・債務の返済などをアピールしましょう。

民事再生手続きには、費用がかかります。

裁判所に支払う予納金は最低でも200万円かかり、さらに弁護士への依頼費用も必要です。

民事再生手続きの開始後は金融機関からの新規融資が受けられなくなるため、再生後の運転資金を自社で確保しておく必要があります。

民事再生手続きは費用面でのハードルが高いため、資金に余裕のあるうちに手続きを進めましょう。

民事再生手続きを進めるにあたって、裁判所に納める予納金と弁護士費用がかかります。

それぞれの費用について見ていきましょう。

民事再生手続きは、裁判所への申立て時に予納金を納めてから始まります。

予納金とは、民事再生手続きをする際に選任される監督委員などの費用に充てられる金銭です。

予納金の額は裁判所や債務の総額によって定められているため、一律ではありません。

たとえば、東京地方裁判所に民事再生を申し立てる場合の予納金の額は以下のように定められています。

| 負債総額 | 予納金基準額 |

|---|---|

| 5,000万円未満 | 200万円 |

| 5,000万円以上1億円未満 | 300万円 |

| 1億円以上5億円未満 | 400万円 |

| 5億円以上10億円未満 | 500万円 |

| 10億円以上50億円未満 | 600万円 |

| 50億円以上100億円未満 | 700万円 |

| 100億円以上250億円未満 | 900万円 |

| 250億円以上500億円未満 | 1,000万円 |

| 500億円以上1,000億円未満 | 1,200万円 |

| 1,000億円以上 | 1,300万円 |

この表からわかるように、民事再生手続きをする際には最低でも200万円を予納金として裁判所に納める必要があります。

予納金は申立て時に一括で納付すると定められており、分割で納められません。

民事再生手続きは弁護士の力を借りて進めるため、弁護士に支払う報酬が発生します。

弁護士報酬の計算方法は弁護士事務所によって異なり、計算根拠や金額は様々です。

一般的には「着手金」と「成功報酬」で報酬の額を計算します。

民事再生手続きの依頼をした場合は、まず弁護士に着手金を支払います。

着手金の目安は、裁判所に対する予納金の額と同額程度です。

手続きの煩雑さなどから債務総額、債権者数が多くなるほど成功報酬は高くなります。

成功報酬を支払うタイミングは、民事再生手続きの完了後です。

成功報酬の計算方法も弁護士事務所によって異なるため、事前に計算方法を確認しておきましょう。

民事再生手続きを進める過程で行う債権認否・債権調査や財産評定、あるいは再生計画案の策定は、会計士や税理士などの専門家に依頼します。

そのため、弁護士に対する報酬とは別に専門家に支払う報酬が必要です。

ここからは、民事再生手続きに関してよくある質問を紹介します。

個人再生の場合、再生計画はほとんどのケースで裁判所から認可されています。

会社の場合も、弁護士のアドバイスに基づいて再生計画を実施すれば一般的なケースでは再生計画の認可を得られるでしょう。

一方で、再生計画の認可を得られても事業を継続できずに廃止する場合もあります。

東京商工リサーチの調査によると、民事再生が認められた後、会社が事業を継続している生存率は約26.7%にとどまっています。

民事再生は債務が大幅に減額される一方で、取引先からは要注意先として取引が縮小されるケースが少なくありません。

民事再生を成功させるには、裁判所からの認可だけでなく、認可後に経営を再建するための施策が重要となるでしょう。

民事再生の再生計画案が可決されない場合でも、債権者集会を重ねると可決を目指せます。

次回の債権者集会までに各債権者と交渉し、可決されるような再生計画案を作成しましょう。

再生計画案が複数回にわたり否決された場合や期限内に可決されなかった場合、民事再生手続きは廃止となり、破産手続きに移行します。

民事再生は、会社が経営危機に陥ったときに裁判所の手続きを通じて債務残高を大幅に減額できる手続きです。

破産手続きと異なり、会社の法人格や現職の経営陣が継続できます。

一方で、社会的な繋がりや取引先との関係などに影響する可能性があるため、申立ては慎重に検討しなければなりません。

裁判所から民事再生手続きが認められた場合でも、再生計画を履行できずに破産に移行する会社は少なくないのが実情です。

民事再生や破産などの法的な手続きを検討する場合、できるだけ早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士事務所によっては初回無料相談を実施しているため、積極的に利用して制度の利用方法や手続きの流れを確認しておきましょう。