東京弁護士会所属。

弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。

お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。

お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

廃業は、経営者が自らの意思で事業を終了させ、会社をたたむ行為です。

債務超過などで経営の継続が難しくなる破産や倒産とは異なり、廃業は経営状況にかかわらず選択できます。

経営者の意思で事業を終えられる点はメリットですが、従業員の解雇や清算などのデメリットもあります。

法定費用や官報広告費を合わせると、少なくとも7~8万円程度の費用が必要です。

この記事では、廃業の具体的な手続き[注1][注2]の流れ、必要な費用や期間について詳しく解説します。

[注1]事業承継の支援策

[注2]商業・法人登記申請手続

Contents

廃業とは、経営者の意思で事業を停止させ、会社や事業をたたむ行為です。

法人の場合は会社法に則り、解散・清算手続きを経て、最終的に法人格を消滅させます。

個人事業主は、税務署へ廃業届などを提出して事業を終了させます。

債務超過などで事業継続が困難になる破産や倒産と異なり、廃業は経営者の判断で事業を終了させられる点が大きな違いです。

近年では、後継者不足などを背景にした黒字廃業も課題[注3]となっています。

[注3]中小企業白書

ここからは、廃業と類義語である倒産や破産などの違いを解説します。

会社の閉業・休業・休眠[注4]とは、会社を登記上存続させたままで、経営や事業活動を一時的に停止させる行為です。

事業再開の可能性を残した状態であるため、登記や廃業届の提出は不要です。

ただし、法人住民税などの納税義務は残ります。

一方で廃業は、事業を完全に終了させる行為です。

会社は廃業登記を行い、個人事業主は廃業届を提出して事業を終了させます。

廃業後は納税の義務はなくなります。

| 廃業 | 閉業・休業・休眠 | |

|---|---|---|

| 定義 | 事業を完全に終了 | 事業活動を一時的に停止 |

| 登録 | 解散・清算登記、廃業届が必要 | 登記、届出は不要 |

| 税務 | 納税の義務なし | 納税の義務あり |

[注4]会社の休眠

会社の倒産とは、債務超過などにより会社が経営破綻し、債務の支払いが困難となった状態です。

廃業との違いは、自らの意思とは関係なく、経営破綻により強制的に事業終了となる点です。

廃業は経営状態によらず、自らの意思で事業をたたむ選択が可能[注5]です。

[注5]休廃業・倒産動向調査

閉店は会社が運営する一部の店舗で、営業を終了する行為[注6]です。です。

事業自体は他の店舗等で継続します。

一方で廃業は、会社や個人事業主が事業を完全に辞める行為を言います。

すべての店舗を閉鎖し、会社自体をたたむ場合です。

[注6]商業動態統計

破産[注7]は、債務超過などで経営破綻に陥った場合に裁判所の指導の下、破産管財人が財産を債権者全員に公平に分配する、法的な手続きです。

一方で廃業は、経営状態に関わらず経営者が自らの意思で事業を終了させる行為です。

負債がある場合は、会社の資産での完済が前提です。

どちらの手続きも廃業後の再起は可能ですが、破産をした場合は信用情報への影響などから、事業活動に制約が生じる場合があります。

[注7]破産(自己破産)の手続について

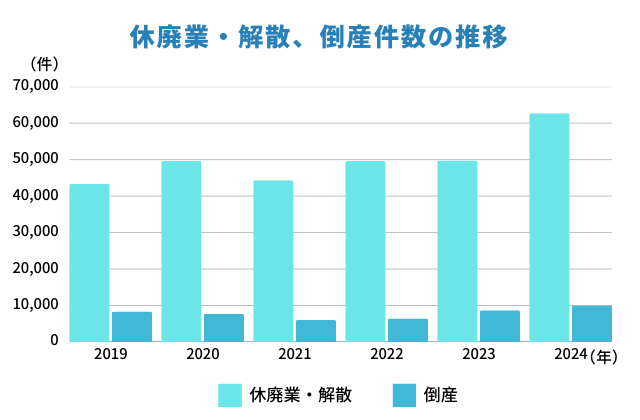

| 年 | 休廃業・解散 | 前年比 | 倒産 | 前年比 |

|---|---|---|---|---|

| 2016 | 60,168 | 9.63% | 8,446 | ▲4.15% |

| 2017 | 40,909 | ▲0.61% | 8,405 | ▲0.49% |

| 2018 | 46,724 | 14.21% | 8,235 | ▲2.02% |

| 2019 | 43,348 | ▲7.23% | 8,383 | 1.80% |

| 2020 | 49,698 | 14.65% | 7,773 | ▲7.28% |

| 2021 | 44,377 | ▲10.7% | 6,030 | ▲22.43% |

| 2024 | 62,695 | 25.9% | 10,006 | 65.93% |

2024年は、2021年のデータより休廃業・解散は25.9%増、倒産は65.93%増となり、休廃業・倒産を合わせて過去最多の69,000件となりました[注8]。

コロナ渦の資金繰り悪化に、物価高や人手不足も加わり、倒産件数は11年ぶりに1万件を超えています。

中小企業支援が事業再生へと移行する中で、余力のあるうちの前向きな廃業が促されているため、倒産より休廃業・解散の割合が多くなっています。

[注8]全国企業「休廃業・解散」動向調査(2024年)

廃業する主な理由は、以下の通りです。

それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。

中小企業では、経営者の高齢化による廃業が深刻な課題となっています。

後継者不足により、事業を引き継ぐ人材が見つからないまま引退を迎えるケースが増えています。

また、デジタル化などの環境の変化に対応できず、廃業を選択する経営者も少なくありません。

中小企業白書によると、休廃業した経営者の年齢は70代が最多[注9]となっており、事業承継が間に合っていない実態が浮き彫りとなりました。

[注9]中小企業・小規模事業者の現状

赤字が続き自己資本が減少すると、債務超過に陥るリスクが高まります。

金融機関からの信用が低下するため追加の資金調達が難しくなり、資金繰りの悪化へと繋がります。

こうなると事業継続をあきらめざるを得ない状況になるでしょう。

中小企業白書によると、休廃業企業の約半数は赤字状態[注9]です。

近年、物価高などの影響もあり、資金繰りの見通しが立たなくなった段階で廃業を選択するケースも増えています。

コロナ渦では飲食業や観光業など、消費者のライフスタイルの変化に対応できず、廃業に追い込まれるケースが相次ぎました[注9][注10]。

デジタル化や消費者のニーズの多様化が急速に進んだ結果、今までのビジネススタイルが通用しなくなるケースも少なくありません。

このような構造の変化に対応するための投資や事業転換は、中小企業にとって非常に大きな負担となります。

将来の成長が見込めないと判断し、廃業を選択する経営者が近年増加傾向にあります。

[注10]事業承継ガイドライン

会社を廃業すると、以下のメリットがあります。

それぞれのメリットについて見ていきましょう。

会社を廃業すると、日々の資金繰りの悩みや、業績悪化に対する精神的なストレスから解放されます。

借入金の返済や、従業員への支払いの重圧からの解放は大きなメリットです。

また、廃業は破綻する前の前向きな選択肢でもあります。

自らの意思で事業を清算し、新たなスタートを切るための賢明な判断ととらえるといいでしょう。

廃業の大きなメリットは、経営者の資産を守れる点です。

廃業は、負債があったとしても会社の資産で完済できる、いわゆる資産超過の状態が条件です。

事業の清算手続き後、残った資産は経営者に分配されます。

これは個人の財産となり、その後の生活資金や新たに事業を始める際の資金にも活用できます。

債務超過で財産が処分される前に、計画的な廃業を行えば資産を保全できるでしょう。

破産と異なり、廃業は会社の資産で債務を完済できる状態のため、取引先への支払いをすべて行ってから事業を停止できます。

事前に廃業を通知しておけば、段階的に取引を終了させられ、取引先も倒産する連鎖倒産など深刻な状況に陥らせずにすみます。

私的整理のように、関係者との合意形成を重視する円満な事業終了の方法[注11]と言えるでしょう。

[注11]中小企業活性化協議会実施基本要領 別冊4中小企業活性化協議会等の支援による経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務の整理手順Q&A

会社を廃業すると、以下のようなデメリットやリスクがあります。

詳しく解説していきます。

廃業に伴い、従業員は解雇しなければいけません。

会社が消滅すれば雇用契約を維持できないため、解雇せざるを得ないわけです。

解雇のタイミングは、法的には解雇日の30日前までに通知する、もしくは予告なく解雇する場合は解雇予告手当を支払う必要があります[注12]。

解雇すると、従業員やその家族への影響はもちろん、取引先が連鎖的に倒産するリスクや、地域雇用の喪失などのデメリットが考えられます。

[注12]労働契約の終了に関するルール

廃業を選択しても、債務を弁済できないリスクが考えられます。

廃業に伴い、資産を売却して債務を返済する必要がありますが、M&Aなど事業譲渡と異なり、廃業では事業の将来性が評価されません。

そのため個々の資産価値のみで判断され、売却額が想定より低くなりがちです。

資産をすべて現金化しても負債額に届かず、弁済できない可能性があります。

廃業により、製品やサービスの供給が停止するため、顧客に大きな影響を与えます。

顧客は購入した商品のアフターサービスや、サポートが受けられなくなる可能性があるでしょう。

長期的な保守契約などを結んでいる場合、一方的な廃業は債務不履行とみなされ、損害賠償請求など法的トラブルに発展する可能性もあります。

突然の事業停止は、築き上げてきた顧客との信頼関係を損ない、経営者として社会的信用を失うリスクがあるため注意が必要です。

会社の状況によって、廃業、休眠・休業、倒産を選択できる場合があります。

そのような中、廃業を選択したほうがよいケースについて紹介します。

事業活動を一旦停止する必要がある場合、休業期間が想定できないときは、廃業が妥当といえます。

たとえば約1年の入院・療養期間が必要になった場合、復帰して事業を再開するのであれば、休眠・休業を選択した方がいいでしょう。

しかし、事業不振が続き、事業の再開の目途が立たないなど休眠期間が長期に渡る可能性があるときや、再開しない恐れがある場合は、廃業が妥当といえます。

休眠会社であっても会社自体は存続するため、税務申告が毎年必要です。

さらに会社が不動産を所有している場合は、固定資産税も発生します。

つまり、休眠期間は費用がかかるため、再開の想定ができない場合は廃業によってリセットした方がいいでしょう。

経営者自身の健康状態の悪化や高齢化に伴い、事業承継を考えていても、すぐに後継者が事業承継できないケースがあります。

たとえば、経営者の子が学生である場合や、他企業に勤務していてすぐに経営交代が難しい場合などです。

上記の場合、事業承継が可能になるまで、会社を休眠させられます。

しかし、経営者の子が会社を継ぐ気がない場合や従業員も高齢で事業承継が難しい場合、休眠しても廃業となるケースもあります。

事業承継の予定を冷静に判断し、難しければ、廃業が妥当といえるでしょう。

廃業時期が遅れると、業績悪化などで資産価値が下落し負債が増加する可能性があります。

個人の資産にまで影響が出る可能性があるため、残したい資産がある場合は、早めの決断が重要です。

中小企業庁の再チャレンジ支援[注13]では、早期の事業転換や廃業が促されています。

早期の判断で、資産をより有利な条件で売却し負債を圧縮できる可能性があります。

早めの廃業を検討する場合は、弁護士への相談がおすすめです。

[注13]再チャレンジ支援

会社の廃業に関わる手続きには、以下のように複数の種類があります。

| 手続き | 概要 | 向いている人 |

|---|---|---|

| 私的整理 | 裁判所を通さず債権者との交渉により再建を目指す | 借入先が少なく債権者の協力が見込める企業 |

| 民事再生 | 裁判所の監督下で大幅に債務を圧縮して返済 現経営陣が事業を継続 | 自力で再建を目指す中小企業 |

| 会社更生 | 裁判所主導で返済計画を策定し事業継続 経営陣は退任 | 抜本的な改革が必要な大企業 |

| 破産 | 破産管財人により全財産を換金し全債権者へ配当 会社は消滅 | 経営破綻により再建の見込みがない企業 |

| 特別清算 | 裁判所の監督下で行う清算手続き 破産より簡易的 | 債権者の協力が得られ、円満に清算したい企業 |

それぞれの手続きの概要やかかる期間を見ていきましょう。

私的整理は裁判所を通さず、債権者と個別の交渉により再建を目指す手続きです。

手続きは非公開で行われるため、企業の信用低下や事業価値の毀損を最低限に抑えられる点が特徴です。

また、整理対象の債権者を限定できるなど、柔軟に対応できます。

例えば、事業継続に必要な取引先への支払いは続けながら、金融機関に対して返済猶予や免除の交渉が可能です。

手続きは、一般的に弁護士など専門家の支援の下、具体的な返済計画案を作成し、対象となる債権者へ提示し同意を求めます。

法的に決められた期間はありませんが、合意できるまで一般的に数カ月から1年程度の期間が必要です。

ただし、債権者の数や債務額、事業規模など、そして債権者の協力姿勢により期間は大きく変動します。

民事再生は、裁判所の監督下において、経営難に陥った企業が事業を継続しながら再建を目指す、再建型の法的手続きです。

原則として現経営陣がそのまま事業を継続し、主体となって再建を進められます。

地方裁判所に民事再生を申立て、専門家の支援の下、債務の免除や分割返済などを盛り込んだ再生計画案を作成します。

再生計画案は債権者集会に提出し、承認される必要があります。

可決されるためには、議決権者の過半数、かつ議決権総額の2分の1以上の同意が必要です。

申立てから再生案が認可されるまでの期間は、一般的に数カ月~半年程度が目安です。

ただし、負債額や事業規模、事案の複雑さにより期間は変動します。

会社更生は、主に大企業を対象とし、経営破綻に陥った企業が裁判所の監督下で事業再建を図る法的手続きです。

会社の経営権は裁判所が選任する更生管財人に移るため、現経営陣は退任する必要があります。

裁判所へ会社更生を申し立てると、更生管財人が選任されます。

管財人が会社の財産を調査・管理し、債務の返済計画を盛り込んだ更生計画案を作成した後、債権者集会に提出します。

計画案が認可されれば弁済を開始し、事業の立て直しのスタートです。

会社更生は利害関係が複雑になりやすく、時間がかかります。

申立てから計画認可までの目安は1~2年程度です。

更生計画の期間は原則10年以内と定められているため、申立てから終結まで数年~10年以上かかることも珍しくありません。

破産は、経営破綻した会社が、裁判所の下で全財産を換価、債権者へ公平に分配し、会社を消滅させる手続きです。

会社の債権が目的の民事再生や会社更生と異なり、会社の清算を目的とします。

会社の住所を管轄する地方裁判所へ、破産の申立てを行います。

申立てが受理されると、裁判所が破産管財人を選任し、会社の財産はすべて管財人の管理下に置かれます。

管財人は会社の資産をすべて現金化して債権の調査を行った後、債権者集会で状況を報告し、債権者へ公平に配当します。

配当が完了、もしくは配当する財産がない場合、手続きは終結し、会社の法人格は消滅します。

終結までは、手続きが簡略化された少額管財の場合は3カ月~1年程度が目安です。

それ以外の場合は事案によって異なりますが、半年~数年かかる場合もあります。

特別清算は、債務超過の疑いがある株式会社が、裁判所の監督下で清算を行う手続きです。

債権者との協定や和解に基づいて会社の財産で弁済し、会社の法人格を消滅させます。

手続きは、まず株主総会の特別決議で会社の解散を決定し、清算人を選任します。

清算人が裁判所へ特別清算開始の申立てを行い、手続きスタートです。

清算人は会社の財産を調査し、弁済案を盛り込んだ協定案を作成します。

この協定案が債権者集会で可決され、裁判所の認可が下りれば、協定通りに弁済し手続きは終結です。

手続きにかかる期間は、会社の規模や負債状況、債権者の協力度合いにより大きく異なります。

一般的に申立てから終結までは半年~1年程度が目安です。

債権者との和解で進む和解型であれば、2カ月程度~1年以内に終結するケースもあります。

会社の廃業手続きの流れを、簡単に説明します。

解散公告のために最低でも2カ月以上の期間が必要です。

費用は、廃業手続きによって異なります。

| 手続きの種類 | 費用 | 内訳 |

|---|---|---|

| 私的整理 | 100万円前後 | 弁護士報酬、郵便切手代など |

| 民事再生 | 約300万円~ | 弁護士報酬、申立手数料、予納金、官報公告費、郵便切手代など |

| 会社更生 | 数百万~数千万円 | 弁護士報酬、申立手数料、予納金、官報公告費、郵便切手代など |

| 破産 | 約75万円~ | 申立手数料、申立手数料、予納金、官報公告費、郵便切手代、登録免許税など |

| 特別清算 | 約100万円~ | 申立手数料、申立手数料、官報公告費、郵便切手代、登録免許税など |

弁護士報酬[注14]は事案により、また事務所により異なりますが、最も簡易な廃業手続きで3~30万円程度が目安です。

会社の資産状況や専門家によって報酬額は大きく変わるため、依頼前に確認しましょう。

[注14]弁護士費用(報酬)とは

弁護士に廃業を相談すると、会社の資産状況から廃業を選択する方が望ましいか、その最適なタイミングを専門家の目線で判断してもらえます。

事業譲渡や倒産など、廃業以外の選択肢を提案してもらえる可能性もあります。

複雑な手続きを一任でき、債権者との交渉など負担の大きい業務から解放される点も大きなメリットです。

ここでは弁護士の選び方や相談の流れを解説します。

廃業の手続きを依頼する弁護士は、倒産・廃業案件の実績があるかが重要です。

経験豊富なほど、複雑な手続きを円滑に進めてもらえます。

また、不安な気持ちに寄り添い、わかりやすく説明してもらえるかなど、丁寧かつ親身な対応も大切な判断基準です。

VSG弁護士法人では、廃業の実績豊富な弁護士が丁寧にサポートします。

安心してお任せください。

廃業を弁護士に依頼する流れは以下の通りです。

依頼する弁護士を決めるために、まずは相談に行きましょう。

無料相談などの活用がおすすめです。

弁護士と実際に話をしてみて、問題なければ委任契約を結びます。

契約後は廃業手続開始から廃業まで弁護士に任せましょう。

廃業は、経営者の意思で事業を停止させ、会社をたたむ行為です。

廃業するかどうか判断するポイントは以下の3つです。

廃業を検討する際は、早期に弁護士など専門家への相談が重要です。

VSG弁護士法人では、会社の廃業に精通した専任の弁護士が一貫してサポートします。

ご相談の際は無料相談をご活用ください。