東京弁護士会所属。

弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。

お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。

お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

Contents

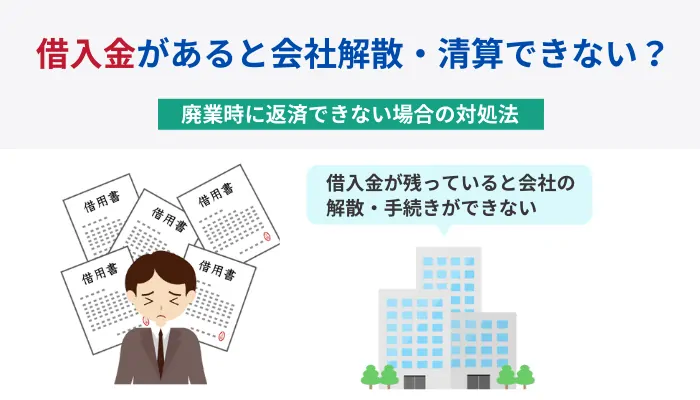

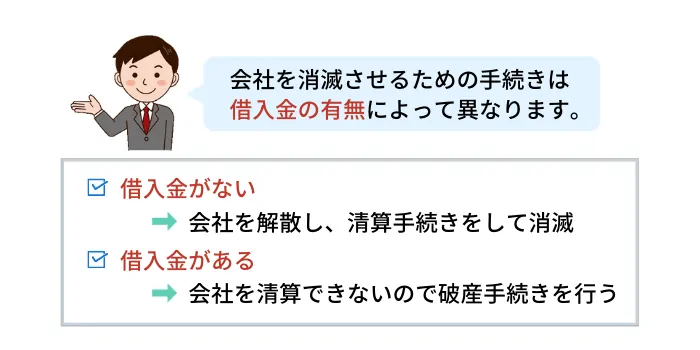

会社を消滅させるための手続きは、大きく分けて2種類あります。

会社を消滅させるための手続き

この2つの手続きの大きな違いは、会社が借入金などの債務をすべて返済できたかどうかです。

債務がすべてなくなった状態であれば、会社は解散・清算することができます。

一方、会社に借入金や債務が残った状態では、解散・清算することはできず、破産手続きを行う必要があります。

解散・清算をするか、あるいは破産をするかで、会社が行う手続きは大きく異なります。

まずは、どちらの手続きをする必要があるのか確認しましょう。

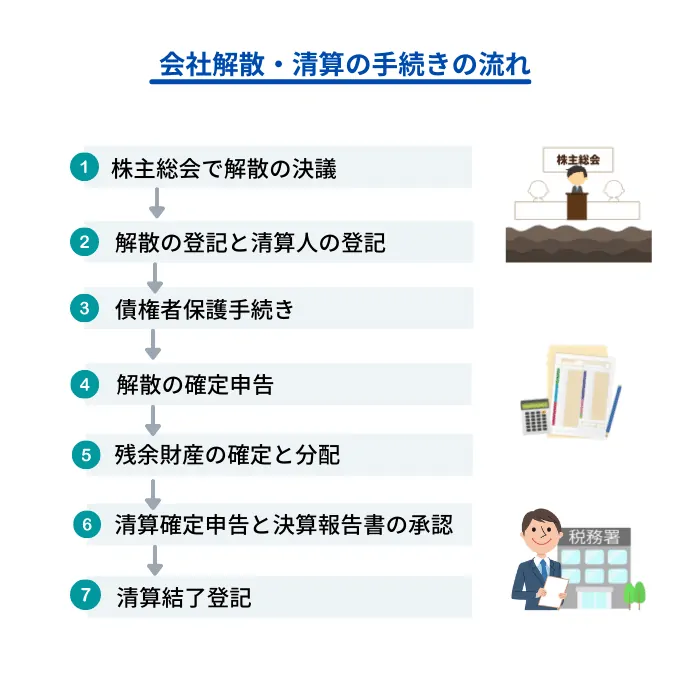

それでは、まずは会社が借入金をすべて返済した場合に行う解散・清算の手続きの流れを確認していきます。

多くの手順がありますが、順番に確実に行っていきましょう。

会社を解散・清算することを決めたら、株主総会で決議する必要があります。

株主総会では、発行済株式総数の過半数の株主が出席し、3分の2以上の多数による特別決議が必要です。

また、会社の解散が決議されたら、解散後の清算手続きを行う清算人も株主総会で選任します。

会社の解散が決議されたら、その日から2週間以内に、法務局で会社の解散の登記を行います。

ここで、会社が解散したことを登記簿に記載し、誰でも解散したという事実を知ることができる状態にしておくのです。

また、解散の決議と同時に清算人の選任を行っているため、その清算人もあわせて登記します。

登記が完了したら、登記事項証明書を取得することができます。

登記事項証明書を取得できるようになったら、解散したことを税務署や都道府県、市町村などに届け出ます。

会社が解散した事実を、会社に対して債権を有する人に知らせなければなりません。

そこで公告を行い、官報に会社が解散したことを掲載します。

また、会社に対して債権を有することを認識している債権者に対しては、個別に連絡を入れる必要があります。

金融機関や仕入先の会社などには、忘れずに連絡を入れるようにしましょう。

会社は解散した日をもって事業活動を終了し、その日以後は清算を行うだけとなります。

解散した日を事業年度終了の日として、法人税や地方税の計算を行う必要があります。

解散してから2か月以内に申告書を作成して提出し、納税を行います。

清算人は、会社に残された財産と債務の額を確認し、その明細を財産目録として作成します。

このうち、売掛金や未収入金などの債権については、その相手先から回収しなければなりません。

また、買掛金や未払金、借入金などの債務は、相手先に返済しなければなりません。

さらに、会社が有価証券や土地などの財産を保有している場合は、それらすべてを清算する際には現金化しなければなりません。

最終的に、清算人は会社の財産を現金に換え、債務をゼロにすることとなります。

すべての財産を現金に換え、債務の返済を行って残った金額がある場合、その現金は株主に分配します。

この時、金額によっては株主にみなし配当が発生することがあります。

会社の財産を清算する際に、有価証券や不動産の売却損益が発生します。

また、清算中にも会社で経費が発生するため、その金額も織り込んで、申告書を作成する必要があります。

残余財産の確定後、1か月以内に税務署に清算確定申告を行います。

算事務が終了したら決算報告書を作成し、株主総会を開催し、すべての清算事務の報告が終了します。

清算事務が終了となった株主総会から2週間以内に、清算結了登記を行います。

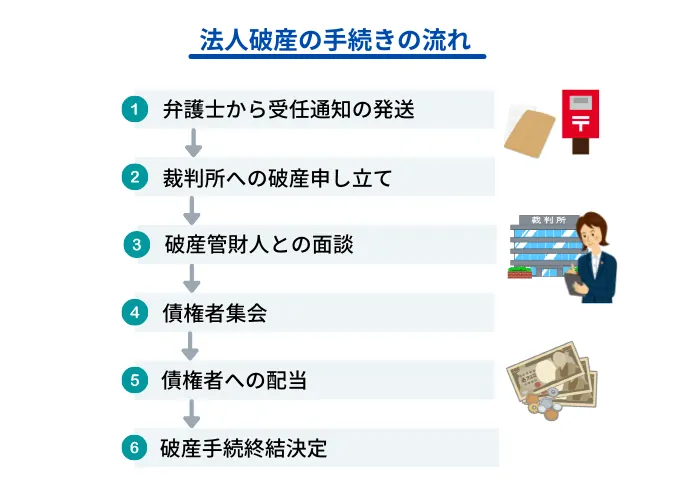

次に、会社が借入金を完済できない場合に行う、会社の破産手続きの流れについて解説していきます。

解散・清算の場合とは大きく異なるため、その流れを間違えないようにしておきましょう。

会社が破産手続きを行う場合、弁護士にその手続きを依頼するのが一般的です。

最初は、弁護士に会社の再建ができるかどうかを相談することとなります。

その結果、破産手続きを選択する場合は、債権者に対して弁護士の受任通知を発送します。

こうすることで、債権者からの取り立てはストップし、これ以後の債権者とのやり取りはすべて弁護士が行うこととなります。

会社の財産・債務を確認し、従業員の処遇や賃貸物件の明け渡しが完了したら、裁判所に破産申し立てを行います。

申立書のほか、債権者一覧表、債務者一覧表、財産目録などの書類も提出しなければなりません。

破産申し立てが受理され、破産手続きが開始されたら、裁判所により破産管財人が選任されます。

破産管財人は、会社の財産を売却し、債権者に分配するなどの手続きを行います。

破産管財人の選任後、その破産管財人と面談し、今後の手続きに関する打ち合わせを行うこととなります。

破産手続き開始決定から3か月程度経過したら、債権者集会が開催されます。

債権者に財産の調査結果や、財産の処分状況を説明するために行われますが、実際は債権者が参加することはほぼありません。

そのため、実際には裁判官と破産管財人、破産申立人とその弁護士で話し合いが行われます。

破産管財人は破産会社の財産を換価し、その現金を債権者に対して配当します。

ただし、債務の全額を支払うことはできないため、配当できなかった残額は切り捨てられます。

債権者への配当が終了したら、破産手続きは終了します。

破産手続きが終了したことは、裁判所により決定されます。

会社を消滅させるためには、解散・清算と破産の2つの方法があることがわかりました。

破産の手続きを行うためには、裁判所での手続きが必須となるため、費用や手続き面で大きな負担となります。

そのため、できれば破産ではなく解散・清算により消滅させたいと考える方が多いですが、その場合は借入金を全額返済しておかなければなりません。

どのようにしたら、会社の借入金を返済することができるのでしょうか。

会社清算時に借入れ金を返済する方法

それでは1つずつ詳しく見ていきましょう。

金融機関からの借入金は、すべて返済しない限り解散手続きに入ることはできません。

そのためどのような方法を使ってでも、借入金を返済しなければなりません。

もし、会社の役員などが個人的に資金を保有している場合は、個人のお金を会社に貸し付けて、会社の資金を増やします。

そして、その資金を使って金融機関の借入金を返済するのです。

個人的な資金を会社に貸し付けることができない場合は、会社が資金を増やすしかありません。

不要な資産を売却し、事業を継続しながら少しずつ返済していきます。

役員個人からの借入金がある場合は、その借入金を債務免除してもらうことができます。

ただしこの場合、会社に貸し付けをしている個人は、その資金を回収することができなくなります。

個人としての負担は、相当大きなものとなるため、注意が必要です。

なお、金融機関からの借入金を返済するために個人から貸し付けをした場合も、個人からの貸付金が残ってしまいます。

その貸付金は、最終的に会社から返済してもらうことができなくなる可能性が高いため、気をつけておきましょう。

会社を消滅させるための手続きとして、解散・清算を行う場合と、破産手続きによる場合があります。

この2つの手続きは、いずれかを選ぶというものではなく、借入金などの債務の有無によって強制的に決められるものです。

破産手続きはすべて裁判所での手続きとなり、費用も時間もかかるため大きな負担となります。

解散・清算手続きを選択できるように、あらかじめ借入金などの返済を計画的に行っておくようにしましょう。