東京弁護士会所属。

弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。

お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。

お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

Contents

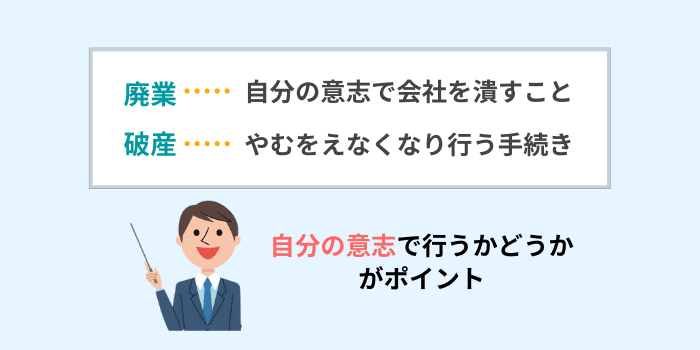

廃業とは、自分の意志で会社を潰すことです。

具体的には、法人格を消滅させる解散手続き、会社の資産・負債を整理する清算手続きを行います。

廃業と同じく「破産」も、法人格を消滅させて負債を整理する手続きですが、厳密には異なります。

廃業は自分の意志で行う手続きですが、破産はやむをえなくなり行う手続きです。

廃業と破産の違いのポイントは「自分の意志で行うかどうか?」です。

会社によっては「黒字だが後継者がいないため廃業を行う」といったケースもあります。

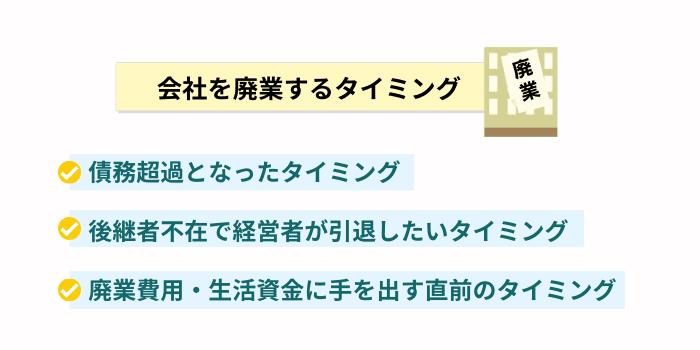

会社を廃業するタイミングを誤ると、急速に経営が悪化し、倒産という事態になる可能性もあります。

会社が倒産し、法人破産の手続きをする場合は、会社の連帯保証人になっている経営者も自己破産する必要があり、生活が激変してしまいます。

そのような事態を避けるためにも、廃業するタイミングは慎重に検討しましょう。

ここでは、廃業するのに最適なタイミングについて説明していきます。

債務超過とは、会社の負債総額が資産総額を上回った状態を指します。

会社が債務超過となっても即倒産というわけではありませんが、一旦債務超過となってしまうと、そこから業績を回復させていくのは非常に難しいものです。

債務超過の状態が悪化した後に廃業すると、経営者自身に借金が残ることもありますので、債務超過となったタイミングで、その会社の廃業を決めるというのも選択肢の一つです。

うまく廃業できれば、新たな事業を始めることも可能ですので、傷の浅いうちに廃業することも検討してみてください。

事業を承継できる後継者がいない場合、高齢でも体力の続く限り事業を続けていきたいと考える経営者も多いです。

しかしまだ経営者が元気なうちに廃業を選択することをおすすめします。

何人か事業の後継者を想定している場合でも、事業承継することができないと決まったときは、廃業のタイミングです。

会社の廃業には、資産などの整理費用に加えて手続きに関する費用がかかります。

また、廃業後も経営者とその家族が生活するための資金が必要です。

会社の経営状態が悪化し資金が少なくなったとき、廃業するための費用や生活資金を確保せずに、会社運営に資金を費やしてしまうと、廃業できない、廃業できても生活に困るといった事態に追い込まれます。

そのような事態に陥らないためにも、廃業費用や経営者の生活資金に手を出す前に廃業を決めましょう。

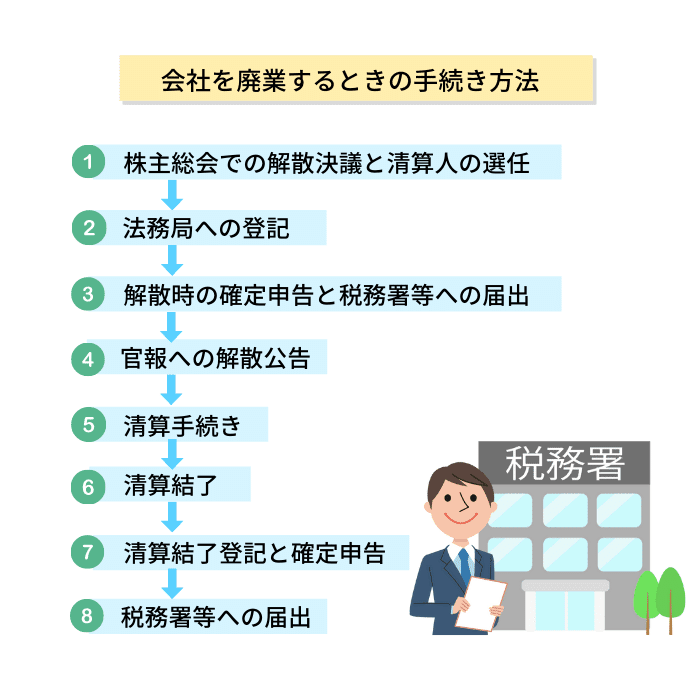

実際に会社を廃業する場合、どのような手続きが必要になるでしょうか。

ステップごとに説明していきます。

会社の廃業を決めたら、まず株主総会で解散決議を行います。

この解散決議は、特別決議が必要となります。

また、合わせて会社の清算手続きを行う「清算人」の選任決議を行います。

清算人には、小規模な会社では代表取締役が選任されることが多いですが、他の取締役でも、取締役以外から選任しても構いません。

会社の解散の日から2週間以内に、法務局に解散登記と清算人選任の登記を行います。

解散の日から2カ月以内に、解散事業年度の確定申告を税務署へ提出します。

また、確定申告とは別に、会社の廃業届(異動届出書)を、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場のそれぞれの窓口に提出します。

このとき、官公署から許認可を受けて事業を行っていた場合は、これらの官公署へも廃業届が必要となります。

会社が把握していない債権者を保護することを目的として、官報という国の新聞に解散公告を掲載しなければなりません。

この掲載期間は、2カ月を超えるものでなければなりませんので、ご注意ください。

この解散公告の掲載期間が終了しないと、廃業の手続きを進めることはできませんので、速やかに解散公告の掲載を申込みましょう。

選任された清算人が、会社の保有する資産を売却し現金化したり、売掛金などの債権を回収したりします。

そして、現金化した資産で、会社の債務をすべて弁済します。

このとき、すべての債務を弁済しても財産が残った場合は、残余財産として確定し、株主へ分配します。

残余財産を株主への分配した後、清算人が決算報告書を作成し、株主総会で承認を受けます。

この承認をもって、清算結了となります。

法務局へ清算結了登記を行います。

これで、登記上の会社も消滅します。

また、清算を行い残余財産の確定した年度分の確定申告を行います。

途中で廃業届を提出していますが、清算結了の届出をもう一度、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ提出し、完了となります。

会社の廃業の手続きで説明した通り、途中の官報への解散公告に最低2カ月の掲載期間がかかります。

そのため、会社の資産の換価、債務の弁済といった清算業務が少なくスムーズにいった場合でも、2カ月以上は必ずかかるということになります。

しかし実際は、会社が不動産などの固定資産を所有していて換価に時間がかかったり、債権者が多く弁済整理に時間を要したりすることがあります。

また、大規模な会社では数年単位で廃業を進めるといった場合もあります。

実際に廃業手続きを進める際には、期間も考慮した計画立案が必要です。

会社廃業の手続きのために必要な費用は、主に「登記費用」「官報の掲載料」「専門家への報酬」です。

これらの費用や相場について簡単に説明します。

廃業にあたっては、3つの登記が必要となり、登録免許税として印紙などで支払います。

登記費用

登記にかかる費用は合計で4万1千円です。

官報への解散公告の掲載料金は、1行当たりの価格で何行掲載するかで計算されます。

一般的な株式会社の解散公告の場合、1行22字×11行程度必要となります。

この料金には、原稿作成料と掲載された官報の代金とその送料が含まれています。

廃業手続きは、経営者自身で行うこともできますが、専門家へ依頼するのが一般的です。

登記は司法書士、確定申告などの清算業務は税理士に依頼できます。

依頼する事務所によって費用は異なりますし、依頼する会社の状況によっても金額が変わってきますが、相場としては、司法書士への報酬が5~10万円、税理士への報酬が15~30万円です。

また、債権者との交渉や、従業員との調整が必要な場合などは、弁護士への依頼を検討する必要がある場合もあります。

ここまで、会社の廃業を前提として、決断タイミングや手続き方法について説明してきましたが、廃業を決断する前に、検討しておくべき3つの方法を紹介しましょう。

一定期間だけ会社の事業活動を停止させたいという場合は、廃業せずに会社を休眠させるという方法もあります。

「会社休眠」とは、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場へ休業の届出を行うことで、会社の業務を一定期間停止できるものです。

廃業と異なり、手続きは届出を行うだけですので、手間も時間もかかりません。

廃業の決断ができない場合、一旦会社を休眠状態にしておき、後継者問題が解決したり、外部環境が変化した等、状況が変わった際に再び事業を始めるということも可能です。

会社の廃業を決断する前に、業界他社などに会社の事業を承継してもらえないか検討することをおすすめします。

このような事業承継は「M&A」と呼ばれ、一見ハードルが高いように感じますが、近年では政府や自治体なども後押ししている事業承継方法です。

会社には、保有している在庫や設備、備品といった目に見える資産だけではなく、専門知識を有する従業員や会社のブランドといった目に見えない資産もあります。

このような資産は、単純に現金化すると大した金額になりませんが、事業承継と捉えた場合、メリットを感じる企業もあります。

会社の資産価値によっては、一部の事業承継に限らず、負債を含めた全体を引き取ってもらえることもあります。

経営者自身で判断できない場合は、弁護士やM&Aを専門に扱っている会社などに相談してみてはどうでしょうか。

これは、廃業とは別の手段というわけではありませんが、会社廃業を決断する前に検討しておくべき内容です。

廃業には、専門家への依頼も含めると手続きだけで数十万円の費用が必要となります。

また、従業員を雇用している場合、退職金などのまとまったお金も必要です。

このような廃業に伴うお金は、見積りを取ったり、事前に計算したり、きちんと算段を付けてくことが重要です。

このような金銭の工面を考える際には、早い段階で税理士等の専門家に相談することも検討してください。

「廃業のときに借金が残ったら、どうすればいいのか?」と不安に思うかもしれません。

会社の負債が資金を上回っている場合は、負債が残ることもあるでしょう。

基本的に会社の借金が残っても、経営者が返済する必要はありません。

なぜなら法人と個人は別人格をして扱われるからです。

ただし経営者が会社の連帯保証人になっている場合は、会社の借金を個人の資産で返済しなければいけません。

会社の連帯保証人とは、会社の借金が返せなくなった場合に連帯保証で借金を返済しなければならない人を指します。

下記では、経営者が連帯保証人になっている場合の対応を2つ紹介します。

借金を返済する場合は、自分が支払えるように交渉しましょう。

例えば120万円の負債があった場合は、一括で払うのではなく月10万で1年間かけて返済するといった分割交渉ができます。

また分割で返済するのではなく、一括で払えるだけ返済して、残りの金額を放棄してもらう場合もあります。

金融機関にとっては、回収金額が減ってしまうことが一番の痛手になります。

「返済する」と意志を伝えて、自分に無理のないようなプランを組みましょう。

借金の金額・会社の状態によっては、金融機関が債権回収会社(サービサー)に債権を売っている場合もあります。

その場合は債権回収会社との交渉になるので、覚えておきましょう。

借金がどうしても返済できない場合は、自己破産を検討してください。

自己破産とは、自分の財産を返済に使い、残った借金を帳消しにする手続きです。

例えば借金が1000万円あり、自分の財産が400万円しかない場合は、600万円分の借金が残ります。

自己破産すると、600万円分の借金がなくなります。

ただし自己破産するには、自分の財産をすべて売り払う必要があるため、持っている財産はほぼなくなります。

特例で、99万円以下の財産などを保持できることもあります。

ただし裁判所との交渉が必要になるため、弁護士への依頼がおすすめです。

会社の廃業を検討するときには、手続内容、費用、期間について十分に理解し、適切なタイミングを見極めることが重要です。

また実際に廃業を検討する際には、手続きだけを税理士や司法書士、弁護士といった専門家に依頼することもできますが、廃業以外の方法はないかという検討も含めて、早い段階で専門家に相談することで、道が開けることもあります。

債務超過で倒産状態となる前に、計画的に会社の廃業を考えましょう。