この記事でわかること

- 高額療養費制度の概要が理解できる

- 亡くなった人の高額療養費の還付請求の手続きがわかる

- 高額療養費を受け取った場合の注意点がわかる

亡くなった人の医療費が自己負担限度額を超えていた場合、相続人は「高額療養費制度」を利用して、還付金を請求することができます。

医療費の一部を払い戻せる高額療養費制度ですが、相続人が還付金を受け取るときは、注意点を把握しておくことが大切です。

この記事では、高額療養費制度の仕組みや請求手続きの流れ、注意すべきポイントを紹介します。

目次

高額療養費制度とは

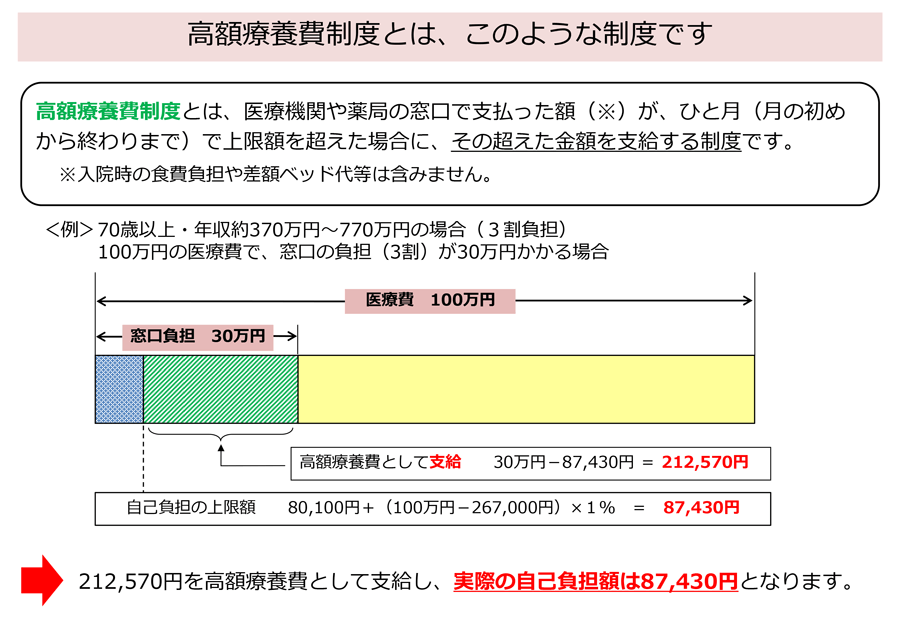

高額療養費制度とは、医療費の自己負担額が1カ月(月の初めから終わりの間)で上限額を超えた場合、超えた分の金額を払い戻しを請求できる制度です。

治療や投薬、長期入院をすると、患者の自己負担額が高額になってしまうことがあります。

その場合、1カ月の自己負担額が一定額を超えたときは、超えた分を請求すれば高額療養費として還付される仕組みになっています。

なお、高額療養費の対象者は、公的医療保険に加入しているすべての人です。

高額療養費制度を利用される皆さまへ

引用元 厚生労働省保険局

高額療養費の対象となる費用について

高額療養費の払い戻し(還付)対象となる費用は、健康保険が適用される医療費です。

通常の診察や投薬、入院費のほか、ギプスやコルセットなど保険適用の医療材料費も対象になります。

一方、入院時の食事代や差額ベッド代、先進医療にかかる費用、保険適用外診療(自由診療)などは対象外です。

自己負担限度額や還付金額は、年齢や収入により異なる

高額療養費の自己負担限度額は、診療等を受ける人の年齢や所得の状況により異なります。

そのため、払い戻される金額(還付金の額)も、負担した医療費によって異なります。

特に、70歳以上の人の自己負担限度額は低く設定されています。

また、高額療養費制度には医療費の負担がより軽くなる「世帯合算」や「多数回該当」といった仕組みがあります。

また、血友病や人工透析、HIVなどには、負担上限額が月額1万円となる特例があります。人工腎臓を実施している慢性腎不全で70歳未満の高所得者は、2万円が上限となります。

高額療養費制度の自己負担限度額は全国共通ですが、健康保険組合や自治体によっては、独自の付加給付制度や医療費助成制度を設けており、共通の基準よりもさらに低い限度額が設定されていることがあります。

自己負担限度額の内容は複雑ですので、「高額療養費制度が使えるのでは」と思われた場合は、協会けんぽや市区町村の担当窓口など、加入先の保険者に問い合わせることをおすすめします。

自己負担限度額の計算手順

自己負担限度額は、「月ごと」「医療機関ごと」「区分ごと」に分けて計算します。

例えば、4月10日から5月10日まで入院した場合は「4月10日から4月30日」と「5月1日から5月10日」に分け、それぞれの月で請求手続きをします。

また、同じ医療機関ごとに分け、さらに同じ医療機関であっても「医科入院」「医科外来」「歯科入院」「歯科外来」に分けて計算します。

同一月において、複数の医療機関を受診している場合は、各医療機関の自己負担額をさらに合算し、自己負担限度額を計算します。

なお、家族など、同じ世帯・同じ公的医療保険に加入している人の医療費も、合算することができます。70歳未満の人は2万1,000円を超えた自己負担額を、70歳以上の人は自己負担限度額のすべてが合算可能です。

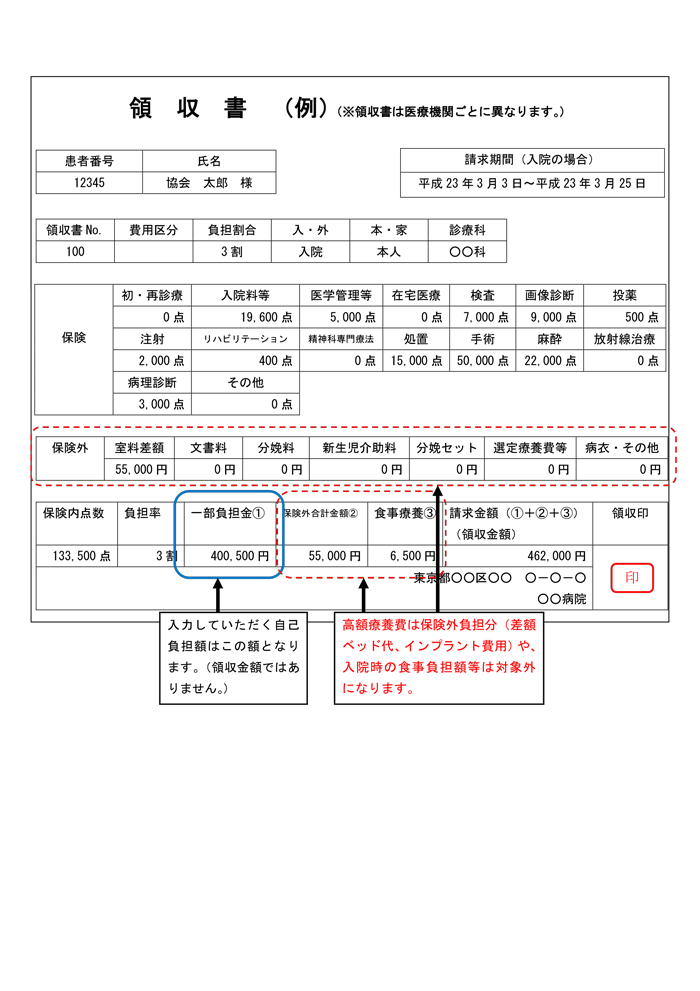

自己負担額を入力する際の領収書の見方

引用元 全国健康保険協会

高額療養費制度の見直しについて

高額療養費制度については、2025年8月から3年に分けて自己負担限度の上限が引き上げられる予定でした。

国民の世論や各患者団体からの意見などを受け、8月からの見直しは一旦見送られましたが、政府は今秋までに改めて方針を検討のうえ、決定すると表明しています。

高額療養費制度の見直しは、さらなる自助努力が求められる内容であり、今後の動向が注目されています。

亡くなった人の高額療養費も還付請求ができる

高額療養費は、被保険者本人が亡くなったあとも、手続きをすれば払い戻しを受けることができます。

生存中に請求手続きをしていなかった未支給の高額療養費についても、請求期限を過ぎていなければ、さかのぼって還付請求できます。

一部の健康保険組合では、特段の手続きをしなくても高額療養費が払い戻されることがありますが、口座凍結により振り込めない場合は請求手続きが必要です。

還付請求ができる人

被保険者の死亡後に高額療養費の還付請求ができる人は、法定相続人および遺言書で指定された受遺者です。

亡くなった人の高額療養費の請求手続きの流れ

ここからは、亡くなった人の高額療養費の払い戻しを受けるための、請求手続きについて紹介します。

高額療養費に該当すると「高額療養費支給申請書」が届く

通常、高額療養費の支給対象に該当すると、自治体の保険年金課や健康保険組合、後期高齢者医療広域連合などから「高額療養費支給申請書」や「支給の案内」が届きます。

一般的には、申請書は診療月の約2~4カ月後、亡くなった被保険者の保険証に登録されていた住所や扶養家族の住所まで発送されます。

ただし、必ずしも申請書が送られるとは限りません。また、退職などで加入している保険者が変わったことにより、申請書が届かない場合もあります。

もし、高額療養費に該当すると思われるのに申請書が届かない場合は、加入先の保険窓口に問い合わせることをおすすめします。

必要書類

亡くなった被保険者の高額療養費還付請求で、主に必要となる書類は以下のとおりです。

- 高額療養費支給申請書

- 医療費等の領収書

- 亡くなった被保険者との関係が分かる書類(戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写しなど)

- 委任状(代理人が申請する場合)

高額療養費支給申請書は、市区町村役場や健康保険組合の窓口で入手可能です。また、ホームページからダウンロードできる場合もあります。

戸籍謄本は、最寄りの市区町村役場の担当窓口で取り寄せることができます。なお、複数の自治体にある戸籍謄本も、1箇所の市区町村窓口でまとめて請求できます(広域交付制度)。

ほかには、請求者の本人確認書類や印鑑、通帳など振込口座がわかるもの、代行の場合は委任状が必要になる場合もあります。

請求先

高額療養費の請求先は、亡くなった被保険者が「診療時に加入していた保険者」(健康保険事業の運営主体)です。

「国民健康保険」や「後期高齢者医療制度」の加入者だった場合は、亡くなった人の最後の住所地の市区町村役場に対し請求します。

一方、「健康保険」の加入者だった場合は、加入先の健康保険組合に請求します(協会けんぽや組合健保)。

振り込みの時期

還付金は、書類提出後1~2か月程度で、請求者が指定した口座に振り込まれます。

医療機関からのレセプト提出や、審査支払機関での審査に時間がかかった場合、振込時期が遅れることもあります。

請求期限

高額療養費の請求期限は「診療を受けた月の翌月1日から2年以内」です。

2年を過ぎると時効により請求権は消滅しますので、期限以内に申請するようにしましょう。

高額療養費の還付に関する注意点

亡くなった人の高額療養費を受け取る場合は、以下の点に留意しましょう。

高額療養費は相続税の課税対象になる

亡くなった被保険者の高額療養費は、相続財産として相続税の課税対象となります。

本来、この高額療養費は本人が生前に受け取るべきお金だからです。

些少な金額だった場合でも、相続税の計算や申告、納付をするときは、高額療養費を含める必要があります。

また、遺言書に高額療養費の還付金に関する指定がない場合は、還付金についても相続人全員による遺産分割協議の対象になります。

高額療養費の還付を受けると相続放棄ができないことがある

相続人が還付金を受け取ると、亡くなった人の財産を引き継いだとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

家庭裁判所により相続放棄が認められた後であっても、還付金の受け取りにより、相続放棄が無効となることもあります。

また、単純相続とみなされた場合は、借入金などマイナスの財産も相続することになってしまいます。

相続放棄を検討している場合は、高額療養費の還付金を含め、被相続人に関わる財産の受け取りには十分な注意が必要です。

「被扶養者」の高額療養費を受け取る場合

この記事では、亡くなった人が「被保険者」のケースについて解説しています。

それでは、亡くなった人が「被扶養者」であり、その扶養者である「被保険者」が高額療養費の還付金を受け取る場合はどうなるでしょうか。

この場合、高額療養費の還付金は、被保険者(扶養者)自身の財産として扱われます。そのため、相続財産には含まれず、相続税もかかりません。

また、被扶養者の財産を相続放棄することもできます。

高額療養費のほかに受け取れるお金

亡くなった人や遺族が一定の要件を満たした場合、遺族年金や未支給年金が支給されます。

寡婦年金や死亡一時金を受給できる場合もありますので、最寄りの年金事務所や役場の年金窓口に問い合わせるとよいでしょう。

また、葬儀を行った人は、埋葬料(費)や葬祭費を受け取れることがあります。

いずれも、受給するには期限内に請求する必要があります。

これらの請求手続きも含め、漏れのないよう相続手続きを進めましょう。

高額療養費請求のほかにも、たくさんの相続手続きがある

高額療養費は、医療費の負担を軽減できる制度です。

還付の対象となる場合は、申請期限を過ぎないよう、早めに手続きを行いましょう。

また、身近な人が亡くなった際には、高額療養費のほかにも多くの相続手続きが発生します。

提出した書類や申請内容に不備があると、何度もやり取りをすることになり、さらに負担となってしまいます。

手続きでお困りの場合は、相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

VSG相続税理士法人では、相続専門の税理士をはじめ、グループ内の司法書士や行政書士などと連携し、相続手続きをワンストップでサポートいたします。

お客様のご状況を丁寧にヒアリングのうえ、必要な手続きや対応方法を提案いたします。

初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。