東京弁護士会所属。

弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。

お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。

お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

Contents

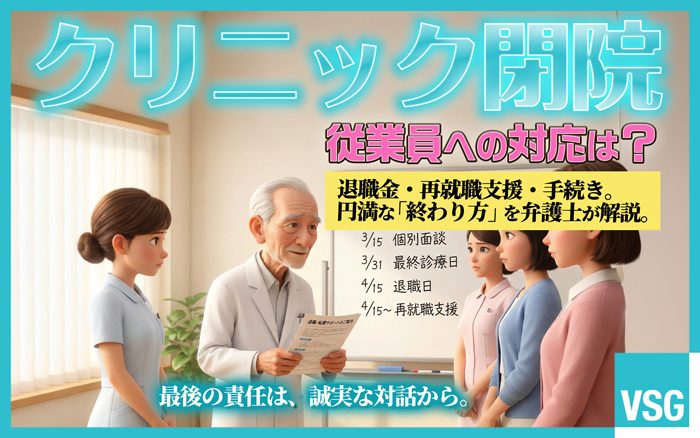

病院やクリニックを閉院する場合、最初に重要となるのが「従業員への対応」です。医療機関では、看護師、受付スタッフ、事務職員など多くの従業員が勤務しており、閉院の決定はそれぞれの生活や今後の就業にも大きな影響を与えます。そのため、労働基準法などの関連法令を守りながら、誠実で透明性のある対応を取ることが欠かせません。

クリニックの閉院を決めたら、まず従業員へ早めに伝えることが重要です。

法律上、解雇を伴う場合には少なくとも30日前までに予告を行う必要があります。これを「解雇予告義務」といいます。告知をせずに解雇を行う場合、閉院までの日数に応じた平均賃金(解雇予告手当)を支払う義務が生じます。

閉院は経営上の重大な判断であり、従業員にとっても将来設計を見直すきっかけとなるため、できるだけ早い段階で説明の場を設けることが望ましいです。また、告知の際は「閉院の時期」「退職予定日」「退職金の支払い方法」などを明確に伝え、質問を受け付ける機会を設けると安心です。

閉院により従業員が退職する場合、退職金の支払いも忘れてはなりません。退職金は法律で一律に義務付けられているわけではありませんが、就業規則や雇用契約書に支給基準が定められている場合には、その内容に沿って支払う義務があります。

退職金の原資を確保するためには、閉院を決断した段階で資金繰りの見通しを立てておくことが重要です。支払いが遅れると未払い賃金として請求される可能性もあるため、清算手続きの初期から弁護士や税理士に相談しておくと安心です。

また、社会保険・厚生年金・雇用保険などの各種資格喪失手続きも、退職と同時に行う必要があります。これらを怠ると、従業員が失業給付を受けられないなどの不利益が生じるおそれがあります。

閉院後も、従業員の再就職支援を行うことが望ましいとされています。法律上の義務はありませんが、長年勤務してきたスタッフに対して誠実に対応することで、円満な退職につながり、地域医療への信頼も保てます。

具体的な支援としては、以下のような方法があります。

院長が地域の医療ネットワークを活用して再就職先を紹介すれば、従業員の不安を和らげることができます。また、閉院理由を「経営不振」など正直に伝えつつ、従業員の勤務態度や実績を評価する姿勢を示すと、双方にとって良い形で関係を終えられます。

従業員の立場に寄り添った対応を取ることで、最後まで信頼されるクリニックとして地域に印象を残せるでしょう。

近年、日本の医療機関を取り巻く環境は大きく変化しています。帝国データバンクのデータによると、2024年における医療機関(病院、診療所、歯科医院)の倒産件数は64件、休廃業・解散は722件となっており、それぞれ過去最多を更新しています。

人口構造の変化、診療報酬改定、人材の確保困難、そして新型コロナウイルス感染症の影響などが重なり、個人開業のクリニックや小規模病院にとって「継続することの難しさ」が現実のものとなっています。

多くのクリニックでは、開業した医師(院長)が高齢になり、体力的・健康的に診療を続けることが難しくなるケースがあります。また、親族内で後を継ぐ医師がいない、あるいは承継を希望しない、という後継者の不在が深刻な問題です。 このため、院長の代替が見つからないまま閉院という選択を余儀なくされる施設も少なくありません。

経営面の課題も閉院の大きな背景となっています。たとえば、患者数の減少、競合医療機関の増加、診療報酬の減少や改定による影響、固定費(人件費・設備費・建物賃貸料等)の増加などが挙げられます。特に、小規模なクリニックでは管理体制や収益構造に脆さがあるケースも多く、資金繰りの悪化が閉院の引き金となっています。

クリニックを取り巻く環境も、年々変化しています。たとえば、2年に1回の診療報酬改定、医療制度の見直し、地域の人口減少・高齢化、患者ニーズの変化などです。 地域において若い世代が少ない、交通アクセスが悪化して通院が困難になるといった“立地・需要”の課題も、クリニックの存続に影響を与えています。

さらに、近年の感染症流行によって受診控えが起きたり、運営に必要な設備投資や働き方改革の対応が求められたりするなど、経営のハードルが上がっています。

医療現場では、看護師・受付スタッフ・診療補助などの人材確保が難しくなっています。特に地方やアクセスの悪い地域ではスタッフが定着しにくく、1〜2名の離職だけでも診療体制を維持できなくなるケースがあります。 また、スタッフの高齢化や働き方に対する意識の変化も運営上の課題となっており、現場が疲弊して経営に響くこともあります。

病院やクリニックの閉院は、単に診療をやめるだけでなく、従業員・患者・行政・取引先など多方面への連絡と、数多くの事務手続きが伴います。閉院までの準備期間を十分に取り、順序立てて進めることで、トラブルや混乱を防ぐことができます。

ここでは、閉院を進める際に必要な基本的な流れを5つのステップに分けて解説します。

閉院の決定を行ったら、まず最初に行うべきは「関係者への告知」です。少なくとも30日前には従業員に閉院を知らせてください。加えて、クリニック運営に関わる取引先や業者(医薬品卸、清掃業者、リース会社など)にも早めに連絡を行いましょう。

取引先への告知が遅れると、納品や請求のスケジュールに支障をきたしたり、トラブルが生じるおそれがあります。閉院日、取引終了日、未払い金や在庫品の処理方法を明確にし、書面で通知を行うのが望ましいです。

特に医療機器やリース契約を結んでいる場合は、契約期間や解約条件の確認を忘れずに行いましょう。

また、患者への周知も重要です。院内掲示や公式サイトで「閉院日」「診療最終日」「紹介先の医療機関」などを丁寧に告知し、安心して転院できるよう案内を行うことが大切です。

クリニックを閉院する際は、医療法や税法、社会保険関係法令に基づく複数の届出が必要です。以下は主な届出先と期限の目安です。

| 手続き内容 | 提出先 | 提出期限の目安 |

|---|---|---|

| 診療所廃止届出書 | 保健所 | 閉院後10日以内 |

| 保険医療機関廃止届 | 地方厚生局 | 閉院後速やかに提出 |

| 生活保護法指定医療機関廃止届 | 福祉事務所 | 閉院後速やかに提出 |

| 医師会の退会届 | 医師会 | 閉院後速やかに提出 |

| 医師国民健康資格喪失届 | 医師国民健康保険組合 | 閉院後速やかに提出 |

| 個人事業の廃業届出書 | 税務署 | 閉院後1カ月以内 |

| 雇用保険適用事業所廃止届 | ハローワーク | 閉院後10日以内 |

| 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 | 年金事務所 | 閉院後5日以内 |

| 被保険者資格喪失届 | 年金事務所 | 閉院後5日以内 |

| 雇用保険被保険者資格喪失届 | ハローワーク | 従業員退職後10日以内 |

| 労働保険確定保険料申告書 | 労働基準監督署 | 閉院後50日以内 |

| 青色申告取りやめ届出書 | 税務署 | 閉院後1カ月以内 |

医療法人の場合は、別途「法人解散登記」「清算人選任登記」「法人廃止届(都道府県)」などの手続きも必要になります。

また、以下のような設備・業務に関する届出も忘れずに行いましょう。

このように、閉院に際しては多くの書類が関係するため、「誰に」「いつ」「どの書類を」提出するのかを一覧で管理することが重要です。特に社会保険関係(健康保険・厚生年金)は閉院から5日以内と提出期限が短いため、事前に年金事務所へ相談しておくとスムーズです。

クリニックの閉院時には、院内の資産・負債の整理も欠かせません。ここでいう「資産」とは、医療機器、什器備品、建物、土地、現金、預金など、「負債」とは、未払金、リース債務、借入金などを指します。

資産については、売却可能なものは中古医療機器の買取業者などに相談すると、現金化できる可能性があります。また、売掛金・未収金(診療報酬など)は、閉院前に確実に回収しておくことが望ましいです。

負債が残る場合は、返済計画を立てたうえで、債権者(金融機関など)との協議を行う必要があります。資産と負債の整理を怠ると、閉院後にトラブルにつながるおそれがあります。不明点が多い場合は、弁護士や税理士に相談して精算書を作成するのが安全です。

医療機器や什器備品の処分も、閉院準備の重要なステップです。ただし、一般廃棄物と異なり、医療廃棄物(感染性廃棄物など)は特別な処理が求められます。これらは「廃棄物処理法」に基づき、許可を受けた業者に委託して処分する必要があります。

また、パソコン・サーバーなどに保存されている患者情報やカルテデータの取り扱いにも注意が必要です。個人情報保護法に基づき、データは完全に消去するか、一定期間保管後に適切に廃棄する義務があります。

使用可能な医療機器や家具類は、他院や中古市場への売却・寄贈も検討できます。

リユースを行うことで、廃棄コストを抑えながら社会的にも有意義な形で資産を整理できるでしょう。

クリニックを賃貸物件で運営していた場合、退去時には原状回復義務が発生します。原状回復とは、借りた当初の状態に戻して返すことを意味します。医療機関の場合、内装工事・配管・電気設備などを独自に改装していることが多いため、一般店舗よりも原状回復費用が高くなる傾向があります。

退去にあたっては、賃貸借契約書で定められた条件を必ず確認しましょう。設備を残して引き渡すことが認められているケースもありますが、勝手に判断するとトラブルになるおそれがあります。特に、医療ガス・配線・床下設備など専門工事が必要な箇所は、医療施設に対応できる業者へ依頼するのが安心です。

なお、建物オーナーとの交渉によっては、原状回復費用の一部負担を免除できる場合もあります。早めに交渉を始めることで、費用と工期の両面でスムーズな退去が可能になります。

規模や従業員数によって異なりますが、クリニックを閉院する際には数百万円から1,000万円前後の費用が必要になります。特に個人開業医の場合、自己資金での清算となるため、事前の資金計画が欠かせません。

主な費用項目は次のとおりです。

なかでも負担が大きいのは、退職金と原状回復工事費です。退職金は「基本給の半分 × 勤続年数」が一般的な目安で、勤続年数が長いスタッフが多いほど支出が膨らみます。

また、原状回復は坪単価3〜8万円が相場で、30坪規模なら100〜250万円程度かかることもあります。早めに見積もりを取り、医療機器を買取業者へ売却したり、医院継承を検討したりすることで、費用を抑えることが可能です。

クリニックを閉院する前に、医院継承(いわゆる事業承継)という選択肢を検討するのも有効です。

医院継承とは、別の医師や法人がクリニックの経営を引き継ぎ、診療所の名前・設備・患者・スタッフなどをそのまま活かす方法です。閉院すると、原状回復費用や医療機器の処分費、退職金などで多額のコストが発生しますが、医院継承であればそれらの支出を大幅に抑えながら地域医療を継続できるメリットがあります。

たとえば、建物や医療機器を譲渡すれば現金収入を得られるほか、従業員の雇用も守ることができます。また、患者も通い慣れた環境で診療を受け続けられるため、地域への貢献という点でも有意義な選択です。

後継者が見つからない場合でも、M&A仲介会社や医療専門コンサルタントに相談することで、引き継ぎ先を見つけられるケースも増えています。

医院継承は多くのメリットがある一方で、慎重な準備が必要です。特に注意したいポイントは次のとおりです。

閉院か継承かで迷う場合は、費用面・地域医療への影響・スタッフの雇用など、総合的な観点から判断することが大切です。

病院やクリニックの閉院には、多くの届出や契約精算が必要ですが、なかでも見落としやすいのが「医薬品関連の免許返納」と「データ管理」です。これらを怠ると、法令違反や個人情報の漏えいなど重大なトラブルにつながるおそれがあります。閉院の最終段階で慌てることがないよう、以下の2点は特に注意して対応しましょう。

クリニックを閉院する際に特に注意が必要なのが、麻薬取扱者免許の返納です。麻薬を取り扱っていた場合、この免許は閉院後も自動的に失効するわけではなく、閉院日から15日以内に返納しなければなりません。

麻薬取扱者が業務を廃止した場合は、免許証を添えて都道府県知事へ届け出る義務があります。この手続きを怠ると、法令違反として行政処分の対象になるおそれがあります。

また、未使用の麻薬が残っている場合には、定められた方法で譲渡または廃棄を行う必要があります。譲渡を行わない場合は、県職員の立ち会いのもとで廃棄を実施し、報告書を提出します。麻薬を閉院後50日以上保管したままだと不法所持とみなされることがあるため、閉院準備の早い段階から薬務課や保健所へ相談しておくことが重要です。

閉院したあとでも、医療機関として保管義務が残る書類やデータがあります。特に「診療録(カルテ)」や「レセプト(診療報酬明細書)」などは、医療法などで定められた期間、適切に保存しなければなりません。

規定のある保存義務期間の主な例は、次のとおりです。

| 書類・データ | 保管期間 |

|---|---|

| 診療録(カルテ) | 5年間 |

| 処方せん | 3年間 |

| レントゲンに関するデータ | 3年間 |

| 向精神薬処方の記録 | 2年間 |

保存期間中に患者や行政から開示請求があった場合、適正に対応できるよう管理責任者を明確にして保管場所を確保する必要があります。電子カルテを使用している場合は、データを削除せず、外付けハードディスクやクラウドサーバーにバックアップを取って保存するのが一般的です。

なお、保管義務が終了したデータを廃棄する際には、個人情報保護法に基づき、完全に復元できない方法で削除・破棄を行うことが求められます。廃棄を専門業者に依頼する場合は、廃棄証明書を発行してもらうと安心です。

病院やクリニックを閉院する際は、行政手続き、契約精算、従業員対応など多くの課題が重なります。特に医療機関は、一般事業と異なり保健所や厚生局への届出、医薬品の管理、カルテ保管義務など、法令遵守の範囲が広いため、専門知識を持つ弁護士のサポートが大きな助けとなります。

クリニックの閉院には、保健所への廃止届、税務署への廃業届、社会保険の資格喪失届など、多数の手続きが発生します。これらを一つでも忘れると、後日、行政からの指導や罰則の対象となるおそれがあります。

弁護士は、医療法や労働関係法令に基づいた正確なスケジュール管理と届出内容の確認を行うため、安心してすべての手続きを任せることができます。

閉院時には、従業員の退職条件や取引先との契約終了、未払い金の清算など、多くの法的リスクが潜んでいます。通知の仕方や書面の内容を誤ると、「不当解雇」や「契約不履行」として争いに発展することもあります。

弁護士に相談すれば、労務トラブルや契約問題のリスクを事前に洗い出し、適切な対応方法をアドバイスしてもらえるため、トラブルの予防につながります。

閉院以外にも、医院継承(M&A)や事業譲渡という選択肢があります。これにより、医療機器や不動産を譲渡して収益を得たり、従業員の雇用や患者の診療体制を維持したりすることが可能です。

弁護士は、譲渡契書の作成や相手方との交渉を代行し、法的に安全な形で事業を引き継ぐ手続きをサポートします。閉院にかかる費用を抑え、地域医療の継続にも貢献できる点が大きなメリットです。

閉院にあたって、リース契約や医療機器のローンなど、負債を抱えているケースも少なくありません。弁護士に依頼すれば、金融機関との交渉や債務整理の手続きを代行してもらうことができます。

また、個人保証を伴う借入金についても、法人破産や個人再生などの選択肢を含め、最も負担の少ない解決方法を提案してもらえます。こうした専門的なサポートによって、閉院後の生活再建も見通しやすくなります。

医療機関の経営者は、個人として債務保証や契約責任を負っていることがあります。閉院後に残債や未払金の請求が届くケースも少なくありません。弁護士に相談することで、責任範囲の整理や法的対応の準備を行い、個人財産や生活への影響を最小限に抑えることが可能です。

また、万一のトラブルに備えて、内容証明の送付や法的手続きへの移行も迅速に対応できます。

閉院を決定したら、少なくとも30日前までに従業員へ正式に通知する必要があります。とはいえ、実際には早めに伝えたほうが望ましく、2〜3カ月前を目安に説明会や個別面談を実施すると、従業員も今後の準備がしやすくなります。

退職金の支払いは法律上の義務ではありませんが、就業規則や雇用契約書で支給を定めている場合には必ず支払う必要があります。支払いが遅れたり未払いになった場合は、労働基準監督署への申告や訴訟に発展するおそれもあります。閉院時は資金繰りが厳しくなることが多いため、早い段階で退職金分の原資を確保しておくことが大切です。

法的に再就職支援の義務はありませんが、医療業界では誠実な対応として再就職先の紹介や推薦を行うケースが一般的です。近隣の病院や介護施設、調剤薬局などと連携し、スタッフがスムーズに次の職場へ移れるようサポートすると良いでしょう。再就職支援を行うことで、従業員との関係を円満に終えることができ、地域医療への信頼維持にもつながります。

閉院に伴って従業員が退職する場合、雇用保険と社会保険の資格喪失手続きを行う必要があります。雇用保険はハローワーク、健康保険・厚生年金は年金事務所が窓口です。いずれも退職日から5〜10日以内が提出期限の目安となるため、忘れずに届け出ましょう。

アルバイトやパートも労働基準法上の「労働者」に該当するため、基本的には正社員と同じように対応する必要があります。雇用期間の終了日を明示し、給与・未払い残業代などを確実に清算します。また、雇用保険や社会保険に加入していた場合は、同様に資格喪失手続きを行うことが求められます。

病院やクリニックの閉院には、行政手続きや従業員対応、契約の清算など多くの課題が伴います。特に、退職金の支払い、社会保険や雇用保険の手続き、医療機器の処分、カルテの保管など、細かい対応を怠ると後日トラブルに発展するおそれがあります。

このようなリスクを回避するためには、早い段階で弁護士に相談し、正しい手順で進めることが重要です。円満な閉院を実現し次のステップへ安心して進むためにも、まずは専門家の無料相談などを活用し、今後の見通しを立ててみてください。

相談先に迷ったら、法人の労務関係に精通している「VSG弁護士法人」までぜひお気軽にご相談ください。