東京弁護士会所属。

弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。

お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。

お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

会社を消滅させるためには、様々な手続きを行う必要があります。

会社の解散手続きを行う際に、清算人が行う清算の手続きもその1つです。

会社が解散すると取締役は退任し、取締役の代わりに清算人が清算業務を行います。

この記事では、清算人とは誰がなるのか、清算人の選任方法や役割について詳しく解説します。

会社の解散に不可欠な清算人と、その職務内容について確認しておきましょう。

Contents

会社をたたむ過程には、会社が事業活動をやめる「解散」と、会社の債権・債務を整理する「清算」の2段階があります。

株主総会で解散の決議を行うと、会社の営業活動は終了し、財産の整理を行うための清算会社となります。

会社の解散によって取締役は退任し、その後任として清算手続きを担うのが「清算人」です。

清算人は、会社の資産売却、債権回収、債務支払いなどを行い、最終的には残余財産を株主に分配して会社を完全に消滅させます。

会社の清算とは、すべての債権を回収し財産を売却したうえで、債務の返済を行う一連の手続きをいいます。

返済後、残った現預金がある場合には、株数に応じて株主に分配し、会社の財産はすべてなくなります。

すべての債権・債務を処理しなければ、会社の清算手続きは終わらず、会社を消滅させられません。

清算人は最低1人以上選任する必要があります。

複数の清算人がいる清算人会設置会社の場合は、清算人の中から必ず代表清算人を選任しなければなりません。

清算人会とは、清算会社の機関として、それまでの取締役会に代わって業務執行を決定し、清算人の職務の監督を行います。

清算人会を設置するかどうかは、定款に定める内容のほか、株主総会決議や裁判所の判断によって異なります。

定款で監査役会の設置を定めている場合、清算人会の設置は義務です。

株主総会決議や裁判所の判断により、3人以上の清算人が選任されたときは、任意で清算人会を設置できます。

清算人会を設置しない会社で清算人が複数いる場合は、定款の定めや、清算人または株主総会の決議により代表清算人を決めます。

代表清算人が定められていないときは、各清算人がそれぞれ代表権を持つ形となります。

清算人会の有無にかかわらず、裁判所が清算人を選任する場合は、裁判所が代表清算人を決定する仕組みです。

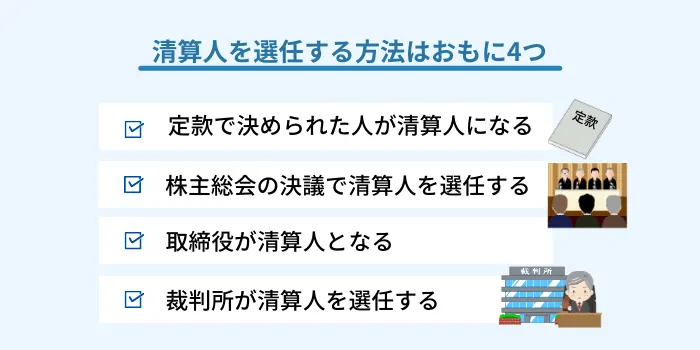

清算人を選任する方法はおもに4つあります。

この中には、実際に用いられないケースも含まれていますが、選任のパターンについて知っておきましょう。

会社の定款で清算人になる人が定められている場合は、定款に定められた人が清算人になります。

ただし、定款に解散した時の規定を設けている会社はほとんどないため、定款の規定によって清算人が選任されるケースは非常にまれです。

会社が取締役を選任するのと同じように、清算人を株主総会で選任できます。

会社が解散決議をする株主総会において、清算人の選任決議も同時に行うのが一般的です。

なお、会社の解散決議は株主総会の特別決議となりますが、清算人の選任は普通決議でよいとされています。

多くの場合、解散決議と清算人の選任決議は同時に行うため、混同しないようにしましょう。

定款に清算人についての規定がなく、株主総会でも選任できなかった場合、取締役が清算人になります。

このような決め方で決まった清算人を、法定清算人と呼びます。

実務では、解散前の取締役がそのまま清算人に就任するケースが大半です。

法定清算人を決める際に、取締役が死亡しており法定清算人がいない場合、裁判所が清算人を選任します。

実際にこのような形で清算人を決めるケースは、かなり少ないと考えられます。

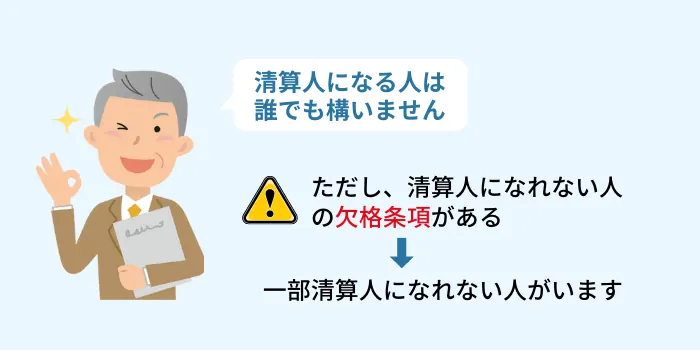

解散前の取締役が清算人になるケースが多いのですが、基本的に清算人になる人は誰でも構いません。

ただし、欠格条項が定められており以下に該当する場合、清算人になれないため注意が必要です。

清算人になれない人

(1)法人

(2)成年被後見人もしくは被保佐人または外国の法令上これらと同様に取り扱われている者

(3)会社法などの法律に定められた罪によって刑に処せられその執行を終えてから2年を経過していない者

(4)禁固以上の罪に処せられその執行を終えていない者

清算会社の監査役は、その会社の清算人を兼任できない決まりとなっています。

しかし、そもそも日本で監査役を設置している企業は少なく、兼任不可の対象となる会社は限定的です。

清算人に就任したときは、2週間以内に登記申請が必要です。

必要書類は以下のとおりです。

申請にかかる登録免許税は39,000円です。

申請方法は書面申請とオンライン申請の2つがあります。

書面申請(郵送・窓口)では、オンライン申請と同様のメリットのある、QRコード(二次元バーコード)付き書面申請が導入されています。

また、過料リスクがあるため、事実と異なる不実登記は行わないようにしましょう。

代表清算人の表示(肩書)を誤記しないようにも注意しましょう。

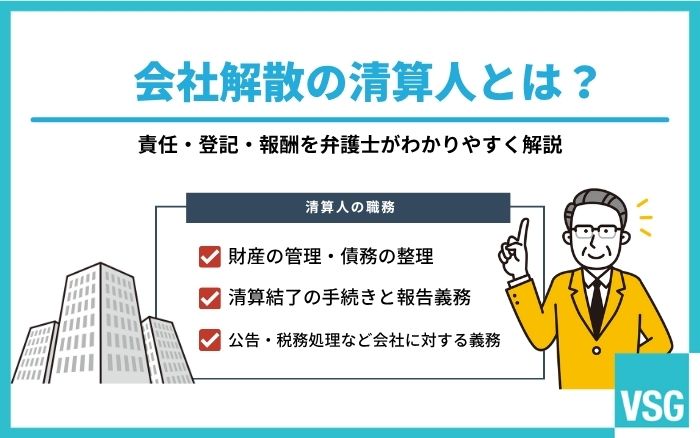

それでは、清算人は実際にどのような職務を行い、役割を果たすのでしょうか。

会社法には、清算人の職務として3つの項目が定められています。

清算人の最も重要な職務は、会社の財産を管理・換価し、債権者へ弁済する債務整理です。

会社の解散・清算では、すべての債権債務を清算しゼロにする必要があります。

会社は原則として、事業活動の継続はできません。

ただし、資産の売却や税理士など専門家への業務委託など、清算に関わる内容であれば、必要な範囲で新たな契約の締結は可能です。

清算の過程で税務の扱いに困ったときは、税理士や会計士などに相談しましょう。

債務の弁済とすべての財産の分配が完了したら、清算人は遅滞なく決算報告書を作成します。

清算人には清算結果の報告義務があり、株主総会に決算報告書を提出し、承認を得る必要があります。

承認後は、2週間以内に清算結了登記を申請しなければいけません。

清算事務が完了し、株主総会の承認を得ることで会社の清算結了となり、法人格は消滅します。

清算人は会社の解散後、債権者保護のため、2カ月以上の期間を定めて官報公告の掲載と個別催告を行う義務があります。

債権者への弁済は公平性を保ち、平等に行われる必要があるため慎重に行います。

また、清算人就任後に貸借対照表を作成し、清算事業年度ごとの税務申告も必要です。

帳簿類は10年間、保存する義務があり、清算業務は非常に複雑です。

弁済業務や税務に関してお困りの際は、早めに税理士に相談しましょう。

清算人が業務を怠り、会社や第三者に損害を与えると、損害賠償責任などを負う可能性があります。

ここでは清算人の法的責任について解説します。

「善管注意義務」とは、一般的な社会人として期待されるレベルの注意義務をもって職務にあたる義務です。

清算人は会社の財産を管理・換価し、債権債務の処理を行う立場にあるため、これに違反した場合には個別に責任を問われる立場となります。

清算人が会社に対する義務として定められているのは、以下のとおりです。

(1)忠実義務

会社に対して忠実に職務を行わなければなりません。

具体的には法令や会社の定款、株主総会の議決の遵守が求められます。

(2)競業避止義務

会社の業種と同様の取引をする際には、会社の承認を得なければなりません。

(3)利益相反取引の制限

会社と取引をする際には、会社の承認を受けなければなりません。

(4)報告義務

会社に著しい損害を及ぼすおそれを発見した時は、その事実を株主に報告する義務があります。

清算人は、会社法653条に基づいた善管注意義務を負っており、業務を怠り損害を与えた場合は、賠償責任を問われます。

損害を与える行為は、特定の債権者を優遇する偏波弁済や資産の不当売却、財産の私的流用などが該当します。

このようなリスクを避けるため、専門家による資産評価や、議事録・監督体制の整備が効果的です。

清算人の報酬はどのようにして決められるのでしょうか。

ここでは報酬の相場と決め方について解説します。

清算人の報酬は、取締役に対する報酬規定が準用されます。

定款に定めがある場合はそれに従い、定めのない場合は株主総会の決議で決定します。

なお、裁判所が清算人を選任した場合は、報酬も裁判所が決定します。

報酬に法的な決まりはなく、会社の規模や財産状況、清算事務の煩雑さなどを考慮して数万円~数十万円程度とするのが一般的です。

なお、弁護士や司法書士など専門家が清算人に就任する場合は、専門家の報酬規程に則って決まります。

数十万円~100万円程度かかる場合もあるでしょう。

清算人の報酬は定款や株主総会決議で決定しますが、無報酬としても問題ありません。

ただし、無報酬の合意があっても清算業務の善管注意義務は免れられません。

清算人は辞退も可能ですが、後任者が就任するまでは引き続き責任を負います。

業務の空白期間を避けるため、後任者を速やかに選任し、登記を完了させる必要があります。

清算人の報酬は、清算会社が会社の財産から支払います。

支払時期に法的な定めはなく、実務上は、債務の弁済などをすべて終えた清算結了時に一括で支払われるのが一般的です。

ただし、会社の財産状況や清算業務の進捗により、途中での支払いも可能です。

どのような場合でも、清算人への報酬より債権者への弁済が優先されます。

会社を解散・清算する場合、最低1人以上の清算人の設置が義務付けられています。

もし清算人を選任しなかった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。

清算人は会社清算を行う上で、法律で定められた必須機関です。

そのため清算人が就任していない状態は、違法であると言えます。

定款や株主総会決議で定めがない場合は、取締役が自動的に清算人に就任します。(法定清算人)

清算人が就任した後、2週間以内に就任登記を行う必要があります。

登記を怠ると、100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があります。

清算人は就任後、2カ月以上の期間を定めて官報公告と催告をする義務があります。

これは債権者保護の目的で、債権について申し出てもらい、会社が弁済する機会を設けるためです。

清算人がいない場合、公告ができず、債権者とのトラブルを引き起こす可能性があります。

また、会社法の規定で、官報公告や催告を行わなかった場合、100万円以下の過料に処すると定められています。

会社を解散した時点で、まず解散登記を行う必要があります。

解散登記では、選任した清算人を登記する必要があり、清算人が決まっていなければ手続きを進められません。

また、会社を消滅させるためには、清算結了の登記も行う必要があります。

清算人を選任しなければ、清算結了に必須である官報公告が行えず、いつまでも登記ができず会社も消滅させられません。

清算手続きの内容によっては、清算人では対応できない場合があります。

どのように対処すればいいのでしょうか。

ここでは、ケースごとの対処法を解説します。

通常清算は債務を完済し、すべての財産を平等に分配する手続きです。

しかし債務超過などの場合、公平性を保ちながら債権者へ平等に弁済を行うのは、清算人だけの判断では難しいでしょう。

裁判所の監督の下で行われる特別清算や、破産手続きを検討する必要があります。

債権者が多く複雑なケースや債務超過に陥っている場合は、早めに専門家に相談しましょう。

多くの場合、清算人には取締役が就任します。

会社が難解な税務問題を抱えていたり、専門知識が必要な事業譲渡などを検討している場合、清算人では対応しきれないケースもあるでしょう。

特に税務などの問題は複雑で、専門知識のないまま手続きを行うと、会社や債権者に不利益を与える可能性もあります。

最初から弁護士や税理士など、専門家に依頼したほうが良い場合もあります。

清算人は1人以上を置かなければならないとされていますが、清算人会設置会社では3人以上が必要です。

代表清算人を決定し、複数の共同清算人と清算業務を行います。

また、清算をめぐって、財産の処分方法や清算人の選任について、株主や債権者との間で深刻な紛争に発展するケースも考えられます。

その場合、最終的に裁判所の判断を仰ぐ必要があるでしょう。

会社の解散後、財産を整理し清算結了まで行うのが清算人の役割です。

債権者に対し債務の弁済や残余財産の分配を行い、解散や清算結了の登記手続きを行う義務があります。

抱えている債権債務や会社の状況により、清算人としての業務は多岐にわたるため、複雑になる場合もあります。

清算人がいなければ解散登記が進まず、会社を消滅させられません。

清算人の選任や官報公告など、法律で義務付けられている手続きを踏まなければ、過料などのペナルティが科されるリスクもあります。

会社の清算手続きを確実に、そして円滑に進めるためには専門的な知識が不可欠です。

清算手続きでお困りの場合は、実績豊富なVSG弁護士法人にご相談ください。