東京弁護士会所属。

弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。

お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。

お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。

まずは、会社の清算とは何かについて簡単にご説明します。

「清算」とは、会社が有するプラスの財産もマイナスの財産も全て処理することをいいます。

会社を閉じると、会社の財産を管理する人がいなくなります。

そのため、会社を閉じる際には財産の全てを処理しておく必要があるのです。

具体的には、資産や債権などのプラスの財産はお金に換えて、買掛金などの債務や借金などの負債は支払いを行って財産を全て消滅させることです。

プラスの財産が残った場合は、株主に分配します。

マイナスの財産が残る場合は、通常清算ではなく特別清算や破産手続によって負債や債務を処理する必要があります。

注意が必要なのは、会社の「解散」と「清算」は別ものだということです。

事業を終了して会社を閉じるときは、株主総会の決議によって「解散」します。

しかし、解散しただけではまだ会社は消滅しません。

会社に残ったプラスの財産やマイナスの財産を処理する必要があるからです。

それらの財産を処理するために、「清算」という手続きが必要になります。

つまり、会社を閉じる際にはまず解散を行い、それから清算を行って、プラスの財産もマイナスの財産も全て消滅してはじめて会社が消滅することになります。

会社を閉じる場合は通常清算が行われることが最も多いのですが、状況によっては特別清算や破産の手続によらなければならないこともあります。

ここでは、通常清算とは何かをご説明したうえで、特別清算や破産との違いについても解説します。

「通常清算」とは、会社に残ったプラスの財産を持って負債などの債務を全て支払うことが可能な場合に行われる清算方法のことです。

預貯金や不動産などの保有資産だけでは債務を支払いきれなくても、売掛金を回収したり在庫を換価処分するなどして債務の完済が可能な場合は通常清算が行われます。

通常清算は債務を完済する手続きなので、倒産手続きには含まれません。

そのため、裁判所による監督も受けることはありません。

会社の清算には、「通常清算」の他に「特別清算」という手続きもあります。

「特別清算」とは、会社に債務超過の疑いがある場合に行われる清算方法のことです。

会社に残っている資産をもって債務の完済が可能な場合は通常清算、完済できない可能性がある場合には特別清算が行われます。

特別清算を行う場合には裁判所の関与が必要であることも通常清算と異なる点です。

通常清算の手続きには裁判所は関与しませんが、特別清算を行う場合は裁判所への申し立てが必要であり、裁判所の監督のもとに会社の清算手続きを進めていくことになります。

会社に残っている資産をもっては債務の支払いが不能であり、特別清算の手続きによっても完済できない場合には破産手続をとることが必要です。

破産をすると、会社に残っている資産は換金されて債権者への配当に充てられますが、それでも残った債務については会社の消滅とともに支払い義務も消滅します。

破産手続を行うには、裁判所への申し立てが必要です。

つまり、通常清算は裁判所の関与なく債務を完済する手続きであるのに対して、破産は裁判所の関与により残債務を結果的に消滅させる手続きであるという違いがあります。

なお、特別清算の場合、債務の完済が難しい場合は債権者との協定または和解によって債務を減額したうえで完済することになります。

「清算人」とは、その名の通り会社の清算手続きを担当する人のことです。

一般的には会社の社長である代表取締役が清算人に就任します。

会社の解散を決議した後は代表取締役が「清算人」と名前を変えて、会社を閉じるまでの全ての手続きを担当することになります。

清算人が行うべき職務は数多くあります。

まず、会社が所有する不動産や備品、在庫などをすべて処分して換金する必要があります。

買掛金や貸付金などの債権があれば、それも取り立てて回収しなければなりません。

プラスの財産を全てお金に換えたら、未払いの債務を支払います。

債務を支払っても残った財産は、株主に分配します。

以上の手続きの全てを清算人が行う必要があります。

通常清算の場合は特別清算と異なり、清算人が裁判所の監督を受けることはありません。

しかし、それは職務が簡単であることを意味するわけではありません。

財産の換価、債務の支払い、残余財産の分配の全てを裁判所の監督なしに適切に行わなければならないため、むしろ責任は重いといえます。

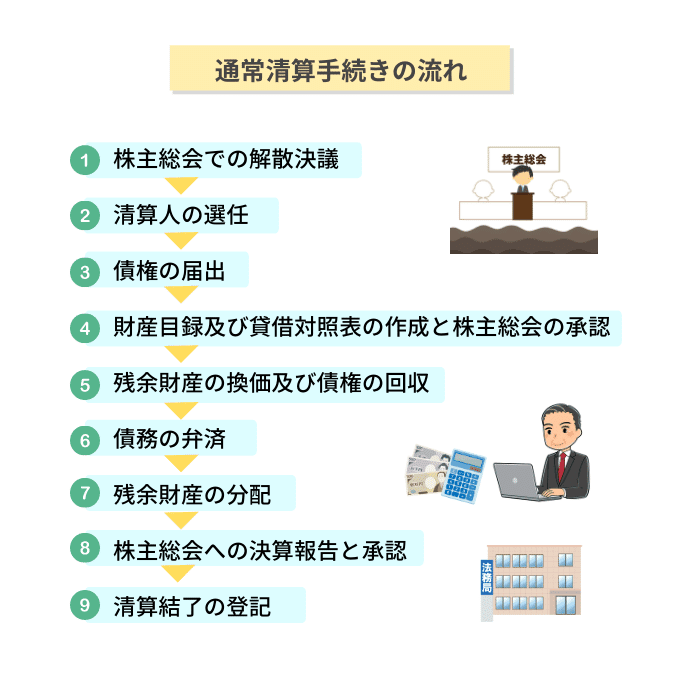

それでは、通常清算の手続きの流れをご説明します。

通常清算は会社の残余財産をもって債務を完済する手続きなので簡単に行えるように思われるかもしれませんが、以下のようにさまざまなルールが定められています。

裁判所の監督を受けないぶん、ルールをしっかりと守って手続きを進めることが重要です。

清算を行う前提として、会社の解散を決定する必要があります。

会社の解散を決めるためには、株主総会での特別決議が必要です。

「株主総会」とは、会社にとって重要な事柄を決定するための最高意思決定機関です。

会社を閉じる「解散」は特に重要な事項なので、株主総会の普通決議では足りず、特別決議によらなければなりません。

「特別決議」とは、議決権を行使しうる株主の議決権の過半数を有する株主が出席する株主総会において、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数により行われる決議のことです。

会社の解散とともに、清算人を選任します。

誰が清算人となるかについては、あらかじめ定款に定められている場合もあれば、株主総会の決議で決められることもあります。

特に決められない場合は、解散したときの代表取締役がそのまま清算人となります。

会社を解散し、清算人を選任したら、法務局でその旨の登記を行います。

清算人の職務としてはまず、債権者に対して債権の届出を求めます。

通常は官報に公告を出して、会社が解散したことを知らせるとともに一定期間内に債権の内容を届けるように呼びかけます。

会社が把握している債権者に対しては、官報公告とは別に個別に通知を送り、債権の届出を催告します。

残余財産の換価や債務の支払いを行う前提として、清算人は財産目録と貸借対照表を作成します。

財産目録には、現金や預貯金、不動産や有価証券、在庫などの資産、売掛金や貸付金などの債権はもちろん、借入金や買掛金などの債務も記載します。

貸借対照表には、財産目録に基づいて会社の資産と負債を表の形にまとめて記載します。

この財産目録と貸借対照表は、株主総会で承認を受ける必要があります。

財産目録及び貸借対照表について株主総会の承認を受けたら、清算人はプラスの財産をお金に換えます。

つまり、不動産や有価証券、在庫などの財産は売却してお金に換え、売掛金や貸付金などの債権は取り立ててお金を回収します。

なお、財産を低額で売却したり、債権を一部しか回収できなかったりすると債務を支払えなくなるおそれがあります。

そのため、換価・回収作業はしっかりと行う必要があります。

財産の換価処分や債権の回収で資金が集まったら、清算人は会社の債務の支払いを行います。

なお、債務の弁済を行う前には官報での公告と知れている債権者への催告によって全ての債務を把握している必要があります。

公告・催告の手続きが不十分である場合は、債権者間に不公平が生じるおそれがあるためです。

もし、清算人が換価・回収した資金で債務の全額を完済できない場合は、通常清算をそのまま進めることはできません。

債務を完済できない以上、倒産手続きとしての特別清算または破産手続に切り替える必要があります。

いずれにしても、裁判所への申し立てが必要になります。

全ての債務を支払った後に会社の財産が残っている場合は、清算人は株主に分配します。

なお、会社の借入金や買掛金などの負債だけでなく、税金や社会保険料といった公租公課も含めて債務を支払った後でなければ残余財産を株主に分配することはできません。

分配する際は、各株主の保有株式数に応じて按分します。

清算人の清算事務は、これにて終了です。

あとはまた、株主総会への報告が必要になります。

清算事務が終了したら、清算人は清算事務の内容をまとめた決算報告書を作成し、株主総会で報告します。

株主総会でこの決算報告書について承認が得られたら、その時点で会社の法人格が消滅し、清算結了となります。

清算が結了したら、法務局でその旨の登記を行います。

株主総会で決算報告の承認を受けた後、2週間以内に登記申請を行う必要があるので、速やかに申請を済ませましょう。

登記手続きを済ませたら、通常清算の手続きは全て終了です。

ここまで通常清算について詳しくご説明してきましたが、会社の債務を返済しきれない場合は通常清算では処理を終わらせることはできません。

通常清算は、債務の完済が可能だからこそ裁判所の関与なしに行える手続きなのです。

債務を完済できない場合は特別清算または破産といった倒産手続きが必要になります。

ただ、破産は手続きも複雑で、費用もかかってしまいます。

債権者の協力を得ることによって債務の完済が見込める場合は、特別清算を選択することが得策です。

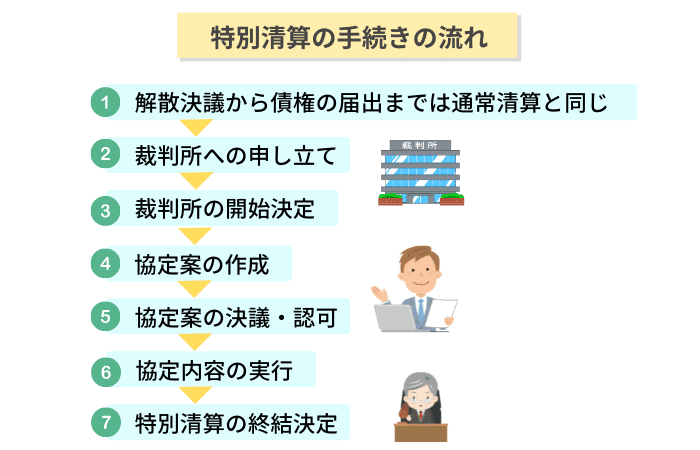

そこで、ここでは特別清算の流れもご紹介します。

特別清算の手続きの始め方は、通常清算の場合と同じです。

まずは株主総会の特別決議で会社の解散を決議し、清算人を選任します。

特別清算の場合は後で裁判所での手続きが必要になることもあり、弁護士が清算人に就任するのが一般的となっています。

清算人が選任されたら、官報での公告と把握している債権者への個別の催告によって債権の届出を求めることも、通常清算の場合と同じです。

債権の届出の公告・催告を行った段階で、裁判所へ特別清算の申し立てを行います。

清算人が申し立てるのが一般的ですが、債権者や株主、監査役にも申立権が認められています。

債務超過またはその疑いがあり、特別清算の要件を満たしている場合は、裁判所によって「特別清算開始決定」がなされます。

これ以降、裁判所の監督のもとに清算手続きが行われます。

清算人はまず、債権者からの届出に基づいて負債額を確定します。

負債額が確定したら、その負債についてどのように返済したいかを記載した協定案を作成し、裁判所へ提出します。

「協定」とは、債権者全員の同意がなくても一定の要件のもとに全ての債権者との集団的な和解が可能となる手続きのことです。

個々の債権者と個別に和解することもできますが、協定の方が一括で会社にとって有利な和解ができる可能性が高いといえます。

そのため、特別清算では個別の和解よりも協定が行われるケースが多いです。

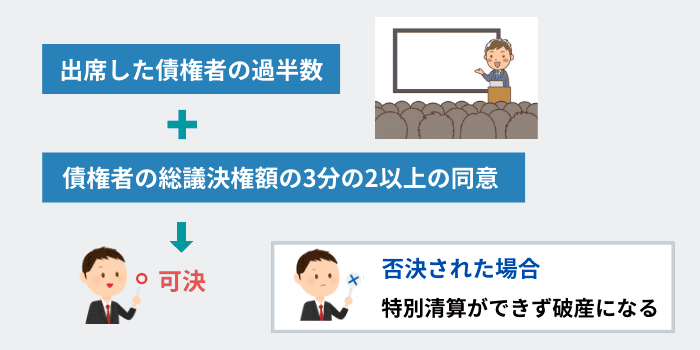

裁判所では、債権者集会が開かれます。

債権者集会では、会社が提出した協定案について債権者による決議が行われます。

この決議では、出席した債権者の過半数で、かつ、債権者の総議決権額の3分の2以上の同意があれば可決となります。

可決された協定案については、原則として裁判所による認可決定がなされます。

否決された場合は、特別清算ができずに破産になります。

協定案の認可決定が確定したら、清算人はその協定の内容を実行します。

この段階において清算人は財産の換価・回収を行います。

特別清算では特に換価・回収を適切に行う必要があるため、清算人の自由な裁量で行うことができません。

100万円を超える財産を処分する場合など、一定の事由に該当する場合には事前に裁判所の許可を得ることが必要になります。

清算人が財産の換価・回収を行い、協定の内容に従って債務の弁済を完了したら、裁判所によって特別清算の終結決定がなされます。

協定には残債務を免除する旨も定められているため、終結決定をもって債務も全てなくなります。

特別清算終結決定が確定すると、会社の法人格が消滅します。

その後、裁判所によって特別清算終結の登記も行われます。

特別清算と破産はよく比較されますが、どのような違いがあるのでしょうか。

2つの違いは、以下のようになっています。

| 特別清算 | 破産 | |

|---|---|---|

| 適用対象 | 株式会社 | 法人全般・個人 |

| 申立できる人 | 債権者・清算人・監査役・株主 | 債務者・債権者・取締役・清算人 |

| 株主の同意 | 一定の同意が必要 | 不要 |

| 財産管理処分権 | 清算人 | 破産管財人 |

| 否認権 | 無 | 有 |

| 債権者の同意 | 一定の同意が必要 | 不要 |

特別清算ができるのは株式会社のみですが、破産は法人の種類に関係なくすべての法人に適用されます。

特別清算と破産では、申立をできる人が異なります。

特別清算の場合に申立人になれるのは、債権者・清算人・監査役・株主です。

一方、株式会社の破産の場合は、債務者・債権者・取締役・清算人となっています。

特別清算は、会社を解散するために株主総会の特別決議が必要で、総議決権の過半数を有する株主が出席し、かつ出席した株主の議決権の3分の2以上の同意が必要です。

破産の申立ての場合は、株主の同意は不要となっています。

特別清算の場合では、会社の取締役等が清算人なり、財産の換価や債務の弁済などの手続きを進めます。

一方、破産の場合は、裁判所によって選出された破産管財人によって手続きが進められます。

会社の財産を不当に減らしたり、特定の債権者へ優先的に返済した場合は、破産管財人がその行為を否定してなかったことにできる制度を否認権といいます。

破産手続きでは、破産管財人に否認権がありますが、特別清算の場合は、否認権の制度はありません。

特別清算の場合、債務の返済条件について、債権者集会に出席した債権者の過半数かつ総債権額の3分の2以上の債権者の同意が必要です。

破産の場合は、債権者の同意は不要です。

通常清算は裁判所に申し立てる必要がないため簡単な手続きだと思われがちですが、この記事でご説明したようにさまざまな決まりがあります。

また、財産の換価・回収が適切に行えなければ手続きに失敗してしまい、特別清算の手続きが必要になってしまうこともあります。

会社を閉じる際、債務の返済に少しでも不安があるときは弁護士に相談のうえで手続きを進めた方がよいでしょう。