記事の要約

- 「おひとりさま」相続では、「遺産が国庫に帰属」などの心配事がある

- 「おひとりさま」相続の対策として、遺言書の作成が有効

- 「遺贈寄付」「負担付遺贈」「死後事務委任契約」などの選択肢もある

「自分が亡くなった後、財産はどうなるのだろう」このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

「配偶者や子どもがおらず、ご両親もすでに亡くなっている」という方の相続では、最終的に遺産が国庫に入る可能性などの心配事があります。

この記事では、「おひとりさまの相続」について、起こり得る心配事とその対応策を解説します。遺言書の作成方法を中心とした対応策を詳しく取り上げますので、ぜひ参考になさってください。

目次

「おひとりさま」相続で起こり得る心配事とは

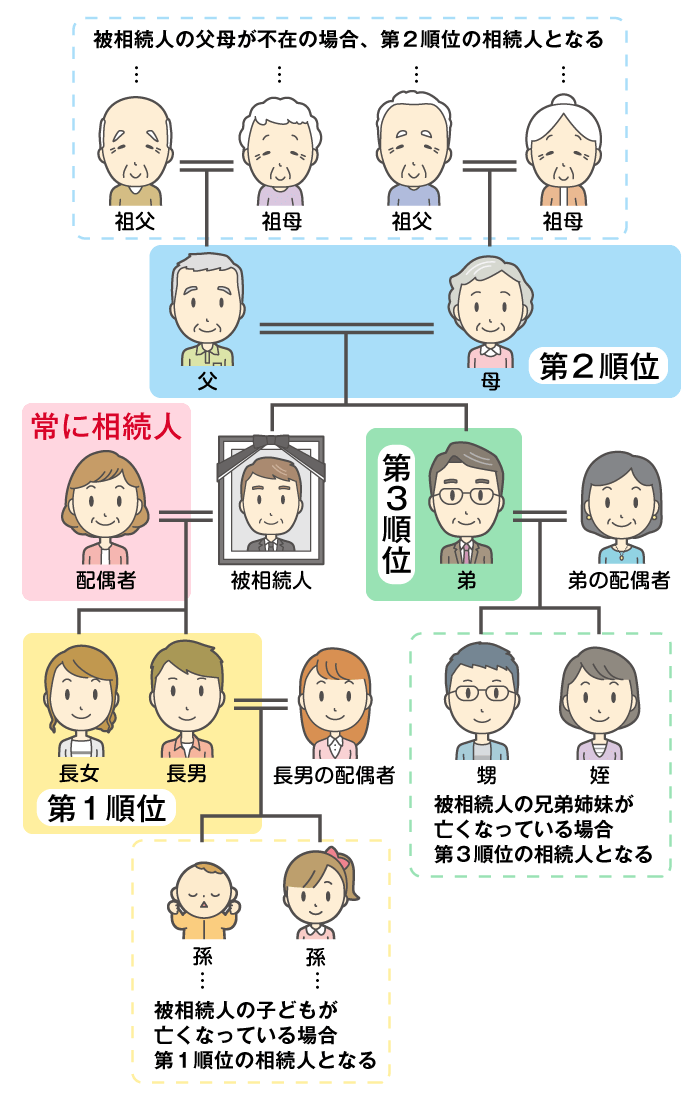

相続における「おひとりさま」にどのようなケースが該当するのか、一つの定義が決まっているわけではありませんが、主に配偶者や直系卑属(子や孫など)はおらず、直系尊属(両親や祖父母)も亡くなっている方が挙げられます。

「おひとりさま」相続で起こり得る心配事の一つが、疎遠な親族が相続したり、財産が国庫に納められたりするなど、意図しない形で財産が承継される恐れがある点です。

相続発生後に相続人に何らかの負担がかかる可能性もあるため、ここからは、「おひとりさま」相続で起こり得る心配事を詳しく解説していきます。

- 疎遠な親族が相続する可能性がある

- 身寄りがいない場合は最終的に財産が国のものに

- 相続発生後にトラブルが起きる可能性がある

疎遠な親族が相続する可能性がある

被相続人に配偶者や子どもがおらず、両親・祖父母もすでに亡くなっている場合の相続では、遺言書がなければ、兄弟姉妹が法定相続人になります。

被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合

このとき、兄弟姉妹がすでに亡くなっており、子どもがいる場合は被相続人から見て甥・姪が代わりに相続します(代襲相続)。

なお、兄弟姉妹や甥・姪が財産を受け取った場合、「相続税の2割加算」の適用対象となります。

この場合、たとえ長年疎遠であったり、ほとんど面識がなかったりする兄弟姉妹や甥・姪であっても、相続権は発生します。ご自身で「身寄りがない」と思っていても、実際には相続人が存在しているかもしれません。

これらのケースでは、ご自身の意思とは関係なく、疎遠な親族に財産が渡ってしまう可能性があるため、相続人が誰なのかを正確に把握することが大切です。

身寄りがいない場合は最終的に財産が国のものに

法定相続人が一人もいない場合、もしくは相続人全員が相続放棄をした場合、遺言書がなければ、残された財産は最終的に国庫に帰属します。

この場合、自動的に国庫に帰属するわけではありません。

まず、利害関係者(債権者など)や検察官の申し立てがあれば、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。相続財産清算人は選任後、亡くなった方の財産を調査・管理し、借金があれば返済するなどの清算手続きを行います。

この過程で、「特別縁故者」と認められた人がいれば、財産の一部または全部を受け取る可能性があります。

特別縁故者とは

こうした手続きを経てもなお残った財産が、最終的に国庫に納められます。国庫に入った財産は国の財源となりますが、その使い道を個人が指定することはできません。

相続発生後にトラブルが起きる可能性がある

おひとりさまの相続が発生した場合、前述のように被相続人と生前あまり交流のない親族が法定相続人となることがあります。

たとえば、突如相続人となった甥や姪同士が面識すらなかったり、長年会っていなかったりすると、話し合いの場を設けるのも難しく、遺産分割協議が難航する可能性があります。

また、疎遠な親族が法定相続人になった場合、被相続人が保有している財産の全容を把握しにくい点も挙げられます。

「どの金融機関に口座があるのか」、「どのような保険に加入しているのか」などの手がかりを、生前に関わりの薄かった人が調査するのは非常に困難です。

特に、ネット銀行口座などのデジタル遺産は、実体がないうえにIDやパスワードが本人でなければ分からないケースも多く、調査が難しくなります。

【対策その1】 遺言書の作成

おひとりさまの相続対策において、遺言書の作成は非常に有効な手段です。遺言書は法定相続のルールよりもその内容が優先されます。

たとえば、お世話になった知人など法定相続人以外の方に財産を渡したい場合、遺言書を作成することでその意思を実現できます。

遺留分について

この遺留分が認められている相続人は、被相続人の「配偶者」「直系卑属(子や孫など)」「直系尊属(両親・祖父母など)」に限られます。兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合は、遺留分はありません。

したがって、配偶者や子、両親(祖父母)が先に亡くなっているケースでは、遺留分を考慮せずに遺産配分を検討できます。

遺言書の作成にはいくつかの方法がありますが、「公正証書遺言」で作成することをおすすめします。この方法は、公証役場で公証人が作成に関与する遺言書で、以下のようなメリットがあります。

- 無効になるリスクが低い

- 公証人が内容や形式を確認しながら作成するため、法律上の要件を満たさず無効になるリスクが極めて低くなります。

- 紛失・改ざんの心配がない

- 原本が公証役場で保管されるため、紛失したり、誰かに改ざんされたりするリスクがありません。

- 検認手続きが不要

- 自筆の遺言書の場合、開封前に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要ですが、公正証書遺言では不要なため、財産を受け取る方の負担を軽減できます。

なお、おひとりさまの場合、遺言書を作成しても誰にも発見されない可能性がありますが、公正証書遺言であればそのリスクも軽減できます。

遺言書作成時に行いたい準備

遺言書をスムーズに作成するためには、事前の準備が欠かせません。以下の3つのステップで準備を進めましょう

- 準備1 法定相続人の確定(戸籍謄本の収集)

- 準備2 財産目録の作成

- 準備3 遺言執行者の指定

準備1 法定相続人の確定(戸籍謄本の収集)

まず大切なのが、「法定相続人が誰なのか」を正確に把握することです。

戸籍謄本を出生まで遡って収集することで、ご自身が認識していなかった相続人(たとえば異母兄弟など)が判明することもあります。

準備2 財産目録の作成

次に、ご自身が所有する財産をすべてリストアップした「財産目録」を作成します。

預貯金、不動産、株式、保険契約といったプラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産も正確に記載しましょう。

財産目録には、金融機関名や口座番号、不動産の所在地番など、第三者が財産を特定できる具体的な情報を記しておくことが大切です。

準備3 遺言執行者の指定

遺言書を作成する前に、その内容を実現する手続きを行う「遺言執行者」を指定しておくことをおすすめします。

遺言執行者が責任を持って預金の解約や不動産の名義変更といった相続手続きを進めてくれるため、ご自身の意思が確実に実行されます。

なお、遺言執行者は信頼できる友人などを指定することも可能ですが、手続きが複雑になることも多いため、弁護士、司法書士、税理士といった専門家に依頼することも検討しましょう。

社会貢献に繋げる「遺贈寄付」という選択肢もある

遺言によって特定の個人ではなく、NPO法人や公益法人など社会貢献活動を行う団体に寄付する「遺贈寄付」という選択肢もあります。

NPO法人などの団体に遺贈をするには、たとえ法定相続人がいない場合でも必ず遺言書の作成をしなければなりません。

加えて、NPO法人等が遺贈寄付の受け取りを拒否する可能性もあるため、特に現金以外の寄付を検討する際は、「寄付したい財産を受け入れているか」などを事前に寄付先の団体へ相談しておくことも重要です。

遺されたペットの将来を託す方法の一つ「負担付遺贈」

身寄りがおらず一人でペットを飼っている方の場合、ご自身が亡くなった後のペットの世話について不安に思う方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合にも、遺言書の作成は有効な手段となります。第三者に遺言によって財産を渡す代わりに、ペットの面倒を見てもらう「負担付遺贈(ふたんつきいぞう)」という方法です。

ただし、負担付遺贈は受遺者(財産を受け取る人)の事前の同意なしで有効となりますが、受遺者は遺贈を放棄することができます。

そのため、遺言書の作成前に受遺者にしたい人と、遺言書に記載する負担の内容などを話し合い、了解を得ておくことが大切です。

【対策その2】死後事務委任契約

ご自身が亡くなった後には、大きな課題として、ひとつはこれまでご説明した、ご自身の残した財産の行先がありますが、もうひとつ、葬儀・納骨の手配、医療費や公共料金の精算、役所への届け出など、多岐にわたる事務手続きがあります。

「近くに頼れる親族がいない場合、これらの手続きを誰が行うのか」という問題を解決するための契約が「死後事務委任契約」です。

「死後事務委任契約」は、生前のうちに信頼できる第三者(個人または法人)と契約を結び、死後に発生する様々な事務手続きを委任しておくものです。

この契約は締結することで法的効力が生じるため、「死後の葬儀や遺品整理など誰がしてくれるのか」という不安を解消できます。

「おひとりさま」相続に関する疑問は相続専門税理士へ

「おひとりさま」相続では、何も対策をしなければ、相続人となった人に面倒が生じたり、ご自身の意思とは無関係に財産が国庫に帰属したりする可能性があります。

しかしながら、生前に遺言書の作成や死後事務委任契約といった対策を講じることで、ご自身の財産の承継先を選択できたり、死後の手続きについても安心して備えることができます。

記事で取り上げた対策方法に関して、「何から手をつけて良いか分からない」、「一人で準備を進めるのは不安だ」という方は、相続専門の税理士や司法書士などに相談することをおすすめします。

専門家は、あなたの状況に合わせた最適な対策の提案や、円滑な手続きをサポートしてくれます。無料相談の場を設けている場合もあるので、ぜひご検討ください。