東京弁護士会所属。新潟県出身。

破産してしまうかもしれないという不安から、心身の健康を損ねてしまう場合があります。

破産は一般的にネガティブなイメージですが、次のステップへのスタート準備とも言えます。

そのためには、法律上の知識や、過去の法人破産がどのように解決されてきたかという知識が必要です。

法人破産分野を取り扱ってきた弁護士は、こういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって納得のいく措置をとることができます。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/

書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

自己破産・法人破産の手続きには、管財事件と同時廃止事件、異時廃止事件があります。

一般的に、破産手続きを申し立てた場合は管財事件となり、破産管財人が選任され、破産管財人が中心となって破産手続きを進行していくことになります。

この記事では、破産管財人の仕事内容や、破産管財人との面談について解説していきます。

面談の際に不誠実な対応をすると、悪質な免責不許可事由があると判断されて、免責が許可されないことがあります。

また、詐欺破産罪という犯罪に問われる可能性もありますので、十分注意して誠実に対応しましょう。

Contents

破産管財人とは、破産手続きにおいて、破産財団に属する財産の管理及び換価処分を行う人のことで、破産手続きを申し立てた裁判所が選任します。

破産管財人は、通例では、申し立てた裁判所の管轄地域にある法律事務所に所属する弁護士が選任されます。

換価処分によって得られた金銭は、破産管財人によって、各債権者に配当されます。

破算管財人は、各債権者に対して正当な配当を行わなければならないので、その配当の元となる破産者の財産状況を明らかにする必要があります。

破算管財人は、裁判所の監督のもと、破産財団の調査、管理、換価処分を行い、換価された金銭を各債権者に対して弁済または配当等を行います。

破産管財人が行う業務や仕事は、破産管財業務と呼ばれ、細かく見ると多岐に渡ります。

破産管財業務

破産管財業務の中でも、メインとなるのは「破産財団の調査、管理、換価処分」です。

この業務を行う上で最初にするのが、破産管財人と申立人および申立人の代理弁護士の三者で行われる面談です。

この面談には、法人の場合、申立人に加えて事情をよく知る代表者以外の取締役や、経理担当者等が出席する場合もあります。

破算管財人、申立人、申立人の代理弁護士の三者による面談は、破産手続きの開始決定及び破産管財人が選任された後、すぐに行われます。

特に法人破産の場合は、面談や調査が遅れることによって、資産が散逸したり、余分な費用が発生したりすることがあるため、早期に面談が行われます。

通常は、破産手続開始決定と破産管財人の選任は同時に行われますが、事案によっては手続開始決定前に破産管財人が選任され、面談が行われることもあります。

この時期については、申し立てを行った裁判所によって異なります。

たとえば、東京地方裁判所本庁の場合は、破産手続きの申し立てを行い、破産手続開始決定が下されるまでの間に、破産管財人の候補者と申立人、申立人の代理弁護士の三者で面談を行うことが原則となっています。

面談は、一般的には破産管財人に選任された弁護士の法律事務所で行われます。

ただし、面談場所についての規定はありませんので、申立人の代理弁護士の事務所で行われることもありますし、資料等が揃っているという理由で破産する会社の事務所等で面談が行われることもあります。

破算管財人との面談では、破産手続開始の申立書の記載事項を中心に、破産手続きを進める上で必要な情報について、破産管財人から質問を受けます。

破産法によって、破産する法人の代表者や役員、個人には説明義務が課されています。

また、質問を受けるだけではなく、重要財産開示義務も課せられていますので、重要な財産については必要書類の提示等が必要です。

破算管財人からの質問に対して、回答拒否や虚偽回答を行った場合は、詐欺破産罪という犯罪に問われる可能性もありますので、ご注意ください。

破算管財人から、裁判所へ提出された破産手続開始の申立書を元に、確認の意味も込めて順番に質問されます。

質問される主な内容としては以下の通りです。

また、会社の状況だけでなく、破産に至った原因や経緯、契約関係や税務関係の処理状況などについてもヒアリングされます。

ひと通り会社の状況について質問を受けた後は、すぐに取り掛からなければいけない管財業務の有無、今後の管財業務の進め方、破産者側の協力体制や方法などについて、打ち合わせを行います。

この打ち合わせでは、基本的に申立人の代理弁護士が助言、確認してくれますので、破産者がすべてを把握している必要はありません。

ただし、質問や打ち合わせの内容によっては、追加資料の提出などを求められることもあります。

面談の回数についての規定は、特にありません。

通常、最低1回は行われますが、特に法人破産の場合、会社の規模や状況によって複数回の面談、打ち合わせが行われることもあります。

破産管財人の役割は、破産者の財産をすべて換価処分し、少しでも多くのお金を債権者に配当することです。

実際の換価処分や配当業務に限らず、財産の調査や面談において、裁判所や破産管財人に不誠実な対応をとってしまうと、悪質な免責不許可事由があると判断されることがあります。

免責が許可されないということは、債務がゼロにならないということで、すなわち、破産手続きが失敗したということになります。

また、免責不許可となるだけでなく詐欺破産罪という犯罪に問われる可能性もありますので、対応には十分な注意が必要です。

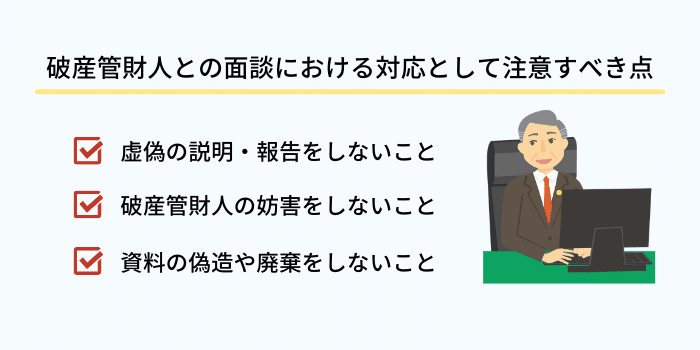

ここで、特に破産管財人との面談における対応として注意すべき点を説明しましょう。

破算管財人は、破産者に配当できる財産はあるのか、配当を行う債権者、債権者が持つ債権金額などを調査します。

破産管財人から財産の詳細や借金の状況について質問を受けたときに、虚偽の説明を行ったり、報告義務を果たさなかったりした場合、免責不許可事由があると判断されます。

たとえば、個人の自己破産において、金融機関や貸金業者からだけでなく、身近な友人から借金をしているとします。

そのような場合、破産者は身近な友人にだけは何とか返済したいと考え、債権者のリストから友人を外して申告することがあります。

しかし、裁判所に提出する債権者一覧表に虚偽の記載や報告を怠った場合は、免責不許可事由となります。

また、自己破産手続きでは、債権者が貸金業者であろうと身近な友人であろうと、債権者であれば平等に扱わなければなりません。

これを、「債権者平等の原則と言います。

債権者平等の原則に従い、たとえ友人であっても特別扱いせず、債権者として申告する必要があります。

また、破産管財人から面談で質問を受けた場合も、友人を債権者として報告しない、または友人は債権者ではないと虚偽の説明を行うことは、免責不許可事由と判断され、借金全体の免責を受けることができなくなってしまいますので、十分に注意しましょう。

破産者が、破産管財人の管財業務を不正な手段により妨害することも、免責不許可事由となります。

妨害とは、所有する財産の引き渡しを拒むとか、管財人の求める資料等の提出を拒むなど、悪質で非協力的な行為を指します。

しかし、このような分かりやすい妨害行為だけではなく、指示された資料の提出が遅い、設定された面談を無断欠席したというような、破産管財人からの協力依頼に対して真摯に対応していないという場合でも、「管財業務の妨害」をしたとみなされる可能性がありますので、注意しましょう。

また、免責不許可事由がある場合でも裁量免責を受けられることがありますが、裁量免責に関する意見を裁判所へ報告するのは破産管財人であることを忘れてはいけません。

破産管財人の協力依頼に誠意をもって応じていないとか、非協力的な態度が目立つなどの場合、反省の色が見られないとして、裁量免責すべきではないという報告を裁判所にされてしまう可能性があります。

破産管財人は、面談の前後で、状況によって追加資料の提出を求めることがあります。

特に法人破産の場合は、財産状況の調査や債権者の調査のために、会社の状況に合わせて求める資料が異なります。

個人の自己破産の場合、所有する財産が土地や建物などの不動産と預貯金、債権者は金融機関と貸金業者といった範囲内に収まることが多いですが、法人の場合は、所有する債権(売掛金)、事業所や設備といった資産、金融機関だけではなく取引先に対する債務(買掛金)など、種類も多く、求められる資料も多岐に渡ります。

そのため、破産者がわざと追加で求められた資料を廃棄したり、隠したりした場合、財産の内容が正確に分からなくなっていまします。

また、提出する書類の内容を偽造し、実際の財産を少なく見せたりすることも、不誠実な対応ということになります。

このような、資料の廃棄や偽造も、免責不許可事由に該当します。

裁判所と破産管財人は、破産者の免責不許可事由についての調査も行います。

この調査に対し、破産者は協力することが義務付けられています。

裁判所の裁判官は、破産手続きの申立て直後、または手続きが終了するまでの間に、破産者と面接して免責不許可事由に関する質問をすることがあります。

同じく、破産管財人も手続き開始直後(もしくは申し立て直後)に行われる面談、または管財業務を行いながら必要に応じて行われる面談の中で、免責不許可事由に関する質問をします。

裁判官もしくは破産管財人から免責不許可事由に関する質問を受けた場合、答えない、嘘をつく、偽造した資料を提出する、そもそも面接の場に出席しないといった対応は、その対応自体がまた別の免責不許可事由となります。

免責不許可事由があった場合、どんなに隠したり、嘘をついたりしても、最終的には発覚しますので、たとえどんなに悪質と受け取られる免責不許可事由があっても、誠意をもって対応しましょう。

真摯な対応と反省によって、免責不許可事由があっても、裁量免責としてもらえる可能性はあります。

しかし、裁判所や破産管財人の免責不許可事由の調査に対して、虚偽、偽造などを重ねれば、たとえささいな免責不許可事由であっても、反省が見られないという理由で裁量免責をしてもらえなくなります。

破産管財人との面談、その他裁判官との面接等の対応のポイントは、「誠意」という言葉に尽きます。

元々、破産手続きを申し立てたのは、債務をゼロにしてもらい、免責されることが目的ですから、対応を誤り、免責不許可と判断されては、元も子もありません。

裁量免責という受け皿もありますので、たとえ免責不許可事由に該当しても、免責を受けることは可能です。

この裁量免責は、その名の通り、裁判所の裁量によって免責を判断されますから、破産者の態度や言動が非常に重要視されます。

反省しているということを態度で示し、更生の意思を破産管財人や裁判所に見せれば、ほとんどの場合で、裁量免責を受けることが可能です。

たとえ、破産手続き申立て前に、財産隠しなど悪質とされる免責不許可事由に該当する行為を犯していても、正直に話し、修正手続きを行えば、裁量免責となる可能性は残ります。

ですから、隠したいことがあっても、正直に誠意をもって説明することが大切です。

破産手続きは、破産手続き申し立て後に行われる破産管財人、申立人、申立人の代理弁護士の三者面談から始まります。

この面談では、主に申立人の財産状況、債権者の種類や債権額、破産に至る原因・経緯について質問されます。

また、免責不許可事由の有無についても質問され、調査されます。

面談では、破産管財人に対する誠意ある対応を心がけることが重要です。

個人の自己破産手続の場合は、専門的な知識を持たない個人が対応することになりますので、誤解やすれ違いなど、対応を誤ってしまうことに不安を覚えるかもしれません。

破産手続きを弁護士へ依頼すれば、申請手続きだけでなく、面談においてもサポートしてくれますので、安心して面談に臨むことができるでしょう。