最終更新日:2025/7/23

会社設立に住民票は必要?印鑑証明は?必要書類について解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

会社設立にはさまざまな書類を、法務局などの役所に提出しなくてはいけません。

役所で求められる書類というと住民票を思い浮かべる人も多いでしょうが、会社設立にも必要なのでしょうか?

この記事では、会社設立に住民票が必要なのかについて解説します。

また、会社設立に必要となる書類の一覧や、住民票の代わりに必要となる印鑑証明書の発行方法などについても紹介しますので、ぜひ一度目を通してください。

目次

会社設立に住民票は必要なし

会社設立で住民票が必要な場面は、ほぼありません。

住民票は、引っ越しや賃貸契約、個人の銀行口座の開設の際などに求められる書類です。

そのため、会社設立でも住民票が必要なのではないかと考える人も多いですが、基本的に使用できる場面はなく、準備しなくてもいい書類となっています。

会社設立で必要な本人確認書類は「印鑑証明書」

会社設立の際には、印鑑証明書を添付すれば、住民票などの本人確認証明書は必要ありません。

この印鑑証明書は、会社設立のために用意した法人印のものではなく、設立者(発起人)や取締役の実印の印鑑証明書のことを指します。

印鑑証明書は公証役場での定款の認証や、法務局での設立登記申請のときに、添付書類として提出します。

会社設立の必要書類とは

会社設立に住民票は必要ありませんが、それ以外に準備するべき必要書類はいくつもあります。

準備に時間がかかるものもあるので、あらかじめ確認しておきましょう。

また、会社の形態や事情によって必要となる書類は変わります。

ここで紹介したもの以外の書類を要する場合もあるので注意してください。

1.登記申請書

法人登記の申請をするための書類です。会社の基本情報などを記載し、法務局へ提出します。

登記申請書が受理された日が、会社の設立日となります。

ただし内容に修正が必要な場合は、法務局から差し戻されることもあるので、登記申請書と添付書類の作成は慎重に行いましょう。

2.登録免許税の納付用台紙

登記申請に必要となる、登録免許税の支払いを証明する書類です。収入印紙を貼付して、登記申請書とともに提出します。

登録免許税の納付用台紙は必ずしも必要な書類ではなく、収入印紙を登記申請書に直接添付することも可能です。

しかし、株式会社設立の場合の登録免許税は、基本的に15万円と非常に高額です。

万が一、登記申請書を書き直さなくてはならなくなった場合、一度貼り付けた収入印紙を再使用するのが困難な場合もあります。

登録免許税の納付用台紙はそうした事態に備えるためのものなので、必ず用意しておきましょう。

3.登記すべき事項の別紙あるいは電磁的記録媒体

登記申請書に書き切れない内容を別紙あるいは電磁的記録媒体(CDやDVD)にまとめた書類です。

登記申請書の添付資料のひとつとして作成します。

4.定款

会社の基本的な情報やルールを記載した書類のことです。

作成後、公証役場に提出して認証を受ける必要があります。

5.発起人決定書

定款で定めた本店所在地が、発起人全員の合意のもとで決定されたことを証明する書類です。

定款では、本店所在地を最小行政区画までしか記載しないケースが多いですが、発起人決定書には具体的な所在地番までを記載します。

6.資本金の払込みを証明できる書類

定款に記載した資本金が、確かに払い込まれたことを証明する書類です。

資本金の払込みが記帳されている通帳欄と表紙、個人情報欄をそれぞれコピーして、製本します。

7.取締役の就任承諾書

設立される会社の取締役として就任する人が、それを承諾したことを証明する書類です。

取締役の実印の押印が必要になります。

8.代表取締役の就任承諾書

代表取締役に就任する人が、それを承諾したことを証明する書類です。

記載項目は「取締役の就任承諾書」と同じです。

取締役が1人で、設立時に代表取締役を兼ねている場合は、不要になります。

9.監査役の就任承諾書

監査役に就任する人が、それを承諾したことを証明する書類です。

監査役を設置しない場合は、不要になります。

10.印鑑証明書

書類に押印された実印が、本人のものであることを証明する書類です。

個人実印の証明書である点に注意してください。

会社設立の際には、発起人と取締役全員の印鑑証明書を、公証役場と法務局に提出しなければいけません。

ただし合同会社の場合、公証役場で定款の認証を受ける必要がないため、代表社員の1通のみを法務局に提出すれば大丈夫です。

11.印鑑届書・印鑑カード交付申請書

印鑑届書は、会社の実印(代表者印)として使用する印鑑を、法務局に登録するための書類です。

印鑑証明書は発起人や取締役の「個人実印」の証明書ですが、ここでいう印鑑届書は「会社・法人の実印」に関する届出書である点に注意しましょう。

印鑑カード交付申請書は、会社の実印を登録したあとに、その実印の正当な持ち主であることを証明する「印鑑カード」の交付を申請するためのものです。

会社設立で住民票が必要になる場面とは

基本的に、会社設立に住民票は必要ありません。

しかし非常に限定的ですが、取締役会を設置する、あるいは取締役会に新しく取締役が加わる際に、住民票が必要になることがあります。

取締役会に加わる取締役の印鑑証明書が準備できない場合

取締役会の設置には、法務局での登記申請あるいは変更登記を行います。

その際に、選任された取締役と監査役は、本人確認のために印鑑証明書が必要です。

しかし印鑑証明書が用意できないときには、住民票で本人確認を行うこともできます。

もっとも、この場合は住民票ではなく、運転免許証やマイナンバーカードでも対応可能です。

また、代表取締役が就任する際には、実印の押印と市区町村作成の印鑑証明書の添付が必要になります。

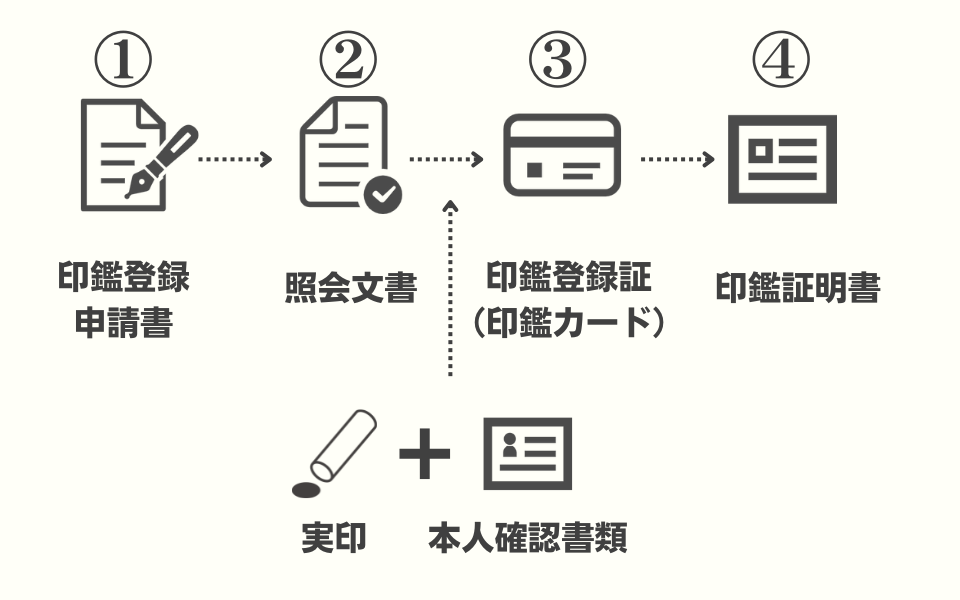

印鑑証明書の発行方法

個人の実印の印鑑証明書を発行するためには、まずは市区町村の窓口で印鑑を登録しなければいけません。

最初に、市区町村窓口で「印鑑登録申請書」を記入し、提出します。

後日送られてくる「照会文書」と実印、本人確認書類を持参して、もう一度市区町村窓口で手続きを行うことで印鑑の登録が完了し、その場で「印鑑登録証(印鑑カード)」を受け取れます。

しかし「印鑑登録証」は「印鑑証明書」ではないため、印鑑証明書を取得するには改めて発行手続きを行わなくてはいけません。

役所の窓口でも、そのまま印鑑証明書を発行できます。

しかしマイナンバーカードがあれば、コンビニのマルチコピー機から、いつでも発行が可能です。

印鑑証明書は、会社設立に使用する場合は発行から3カ月以内が有効期限となります。

早めに発行しておくことも重要ですが、期限にはくれぐれも注意してください。

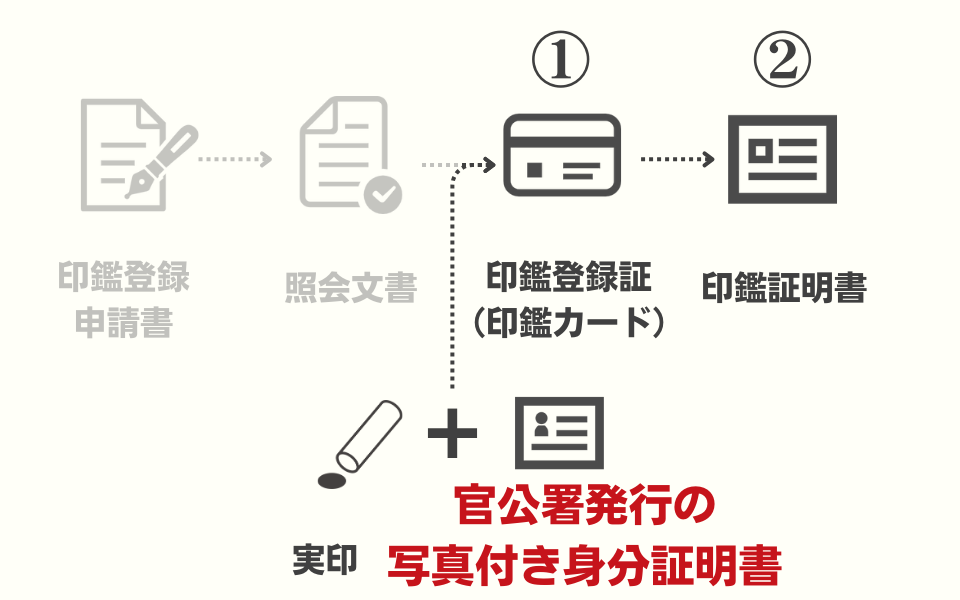

ちなみに、何度も市区町村窓口に訪れるのが面倒くさいという場合は、実印と官公署発行の写真付き身分証明書を持参すれば、その場で印鑑登録証を発行してもらえます。

官公署発行の写真付き身分証明書とは、運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証などです。

比較的用意しやすいので、すでにこれらを所持している場合は、こちらのルートでの印鑑登録がおすすめです。

印鑑証明書の具体的な発行方法についても解説します。

市区町村の役場窓口

役場で印鑑証明書を発行する場合は、印鑑登録証と手数料が必要です。

値段は市区町村によって異なりますが、およそ200~300円ほどです。

コンビニのマルチコピー機

マイナンバーカードがある場合は、コンビニのマルチコピー機でも印鑑証明書を発行できます。

その際、印鑑登録証は不要です。

ただし、マイナンバーカードの交付時に設定した、利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)が必要になります。

手数料は市区町村によって異なりますが、多くの場合で窓口よりも安く発行できます。

参考:コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付|地方公共団体情報システム機構

まとめ

ほとんどの場合、会社設立に住民票は必要ありません。

会社設立の必要書類は複数ありますが、発起人や取締役の本人確認は、基本的に印鑑証明書で行います。

取締役会を設置している企業が、新たに加わる取締役か監査役の印鑑証明書を用意できない場合にのみ、住民票で代用することも可能です。

印鑑証明書は、まず市区町村窓口で印鑑登録を行ったあとに、改めて発行する必要があります。

マイナンバーカードがあれば、全国のコンビニのマルチコピー機からでも発行できるので便利です。

会社設立の必要書類で困ったら税理士や司法書士に相談しよう

会社設立に住民票は必要ないものの、それ以外に必要となる書類は多く、内容も複雑です。

初めて会社を設立する人のなかには「必要書類に漏れがないか心配」「書類の正しい書き方がわからない…」といった不安を抱えている人も多いでしょう。

会社設立の必要書類について疑問や心配があるときは、会社設立を専門とする税理士や司法書士などに相談してみてください。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。

税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。