記事の要約

- 遺留分放棄は「遺言書の内容を確実に実現したいとき」に有効な手段

- 手続きは、放棄する人が家庭裁判所で行う

- 遺留分放棄をしても、ほかの相続人の遺留分には影響は及ばない

「自分の死後、残された家族が遺産争いをしてほしくない……」

このように考えたときに有効なのが、「遺言書」を書いて遺産の分割方法を指定することです。

しかし、相続人には「遺留分」という最低限の取り分が保証されていることから、遺言書の内容によっては100%実現するとは限りません。

そのようなとき、遺言を確実に実現させるためには、相続開始前の段階で、相続人に「遺留分放棄」をしてもらうことが有効なことがあります。

この記事では、遺留分放棄が有効になる具体的なケースを紹介したうえで、手続きの流れやポイントをお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。

ご自身の状況でどのように対応すべきか、少しでも不安を感じたら、お気軽にご連絡ください。

目次

遺留分放棄は、どのようなときに有効?

遺留分放棄は、一言でいうと「ご自身の想いを込めた遺言書の内容を確実に実現したいとき」に有効な手段です。

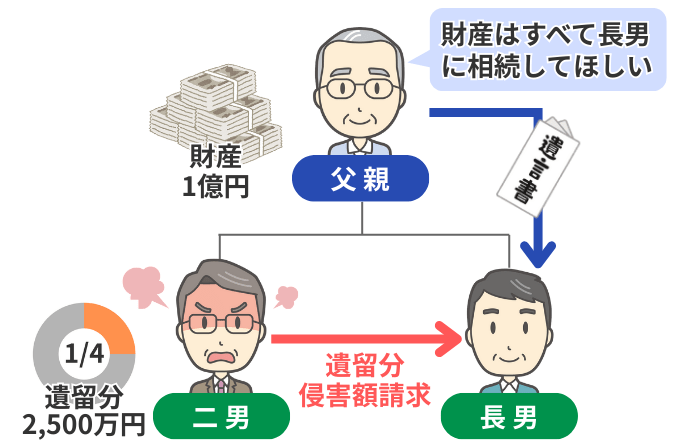

遺言書が残されていた場合、基本的には記載されている内容のとおり、遺産を分割することになります。

しかし、その分割方法が特定の人の「遺留分」を侵害していた場合、多めに財産を取得した人に対して「遺留分侵害額請求」がされるおそれがあります。

こうなると、遺言書に書いた内容は、完全には実現されません。

そこで検討したいのが、将来の相続人に「遺留分放棄」の手続きをしてもらうことです。

事前に遺留分を主張する権利を手放してもらうことで、ご自身が亡くなった後、残した遺言書の内容が確実に実行されます。

具体的に有効なケース

遺留分放棄がよく検討されるのは、「中小企業の事業承継」の場面です。

事業を承継する際は、会社の経営権そのものである「自社株式」を、後継者に集中して相続させる必要があります。

しかし、社長の財産の大部分が自社株式のケースでは、ほかの相続人の遺留分を侵害してしまい、トラブルに発展しかねません。

ここでは、遺留分放棄を活用することでトラブルを回避し、スムーズな事業承継を実現できるケースを見ていきます。

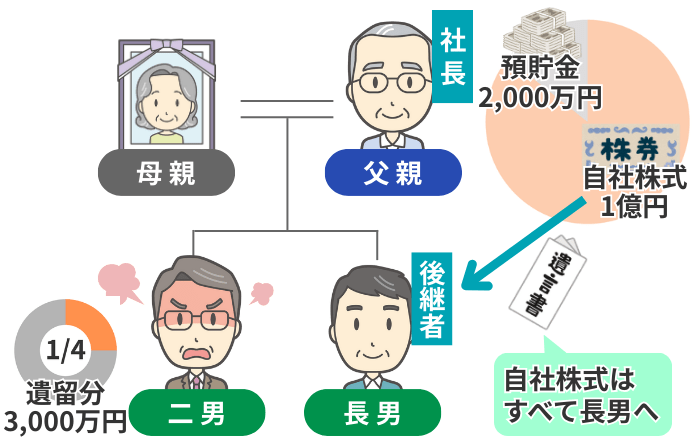

- 被相続人:父親(会社の社長)

- 相続人 :長男(後継者)、二男

- 相続財産:自社株式(1億円)、預貯金(2,000万円)

このケースで、社長の「父親」としては、遺言によって後継者である「長男」にすべての自社株式を渡したいと考えています。

そうなると二男が取得できるのは「預貯金(2,000万円)」のみで、遺留分の3,000万円には届きません。

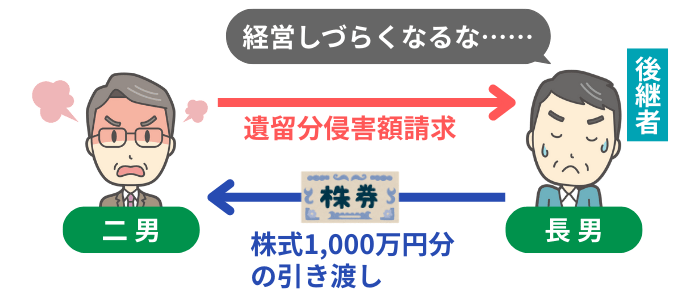

結果として、社長の死後に遺言書の内容を確認した二男が、長男に対して差額の1,000万円を請求をする可能性があります。

このとき、長男が自身の財産から1,000万円を払えないと、「自社株式」を手放すことにつながり、会社の経営に支障をきたします。

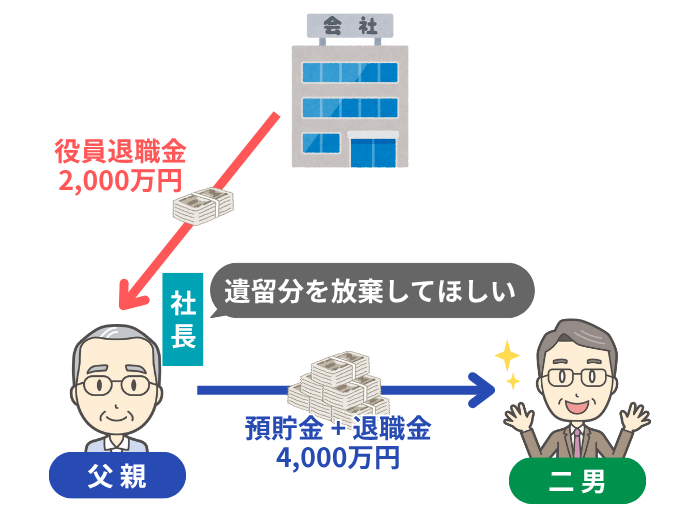

そこで有効になるのが、社長が元気なうちに、二男に対して「生前贈与」をしたうえで、「遺留分放棄」をお願いすることです。

まず、社長は役員退職金を前倒しで受け取るなどして、もともと持っていた預貯金と合わせて、4,000万円ほどの資金を用意します。

そのうえで二男に対し、「遺留分(3,000万円)を上回る4,000万円を贈与する代わりに、将来の遺留分は放棄してほしい」という提案をします。

これは、二男としても「遺留分以上のまとまったお金をすぐに受け取れる」というメリットがあることから、受け入れやすい提案です。

こうして、社長の死後は遺言によって、長男が自社株式のすべてを取得し、経営権の分散を心配することなく事業に専念できます。

以上のように、遺留分放棄は生前贈与と組み合わせることで、関係者全員が納得する円満な相続を実現しやすくなります。

遺留分放棄の手続きの流れ

遺留分放棄は、被相続人の生前・死後のどちらのタイミングでも行うことが可能です。

しかし、「遺言書の内容を確実に実現する」ためには、被相続人の生前に手続きを完了させておく必要があります。

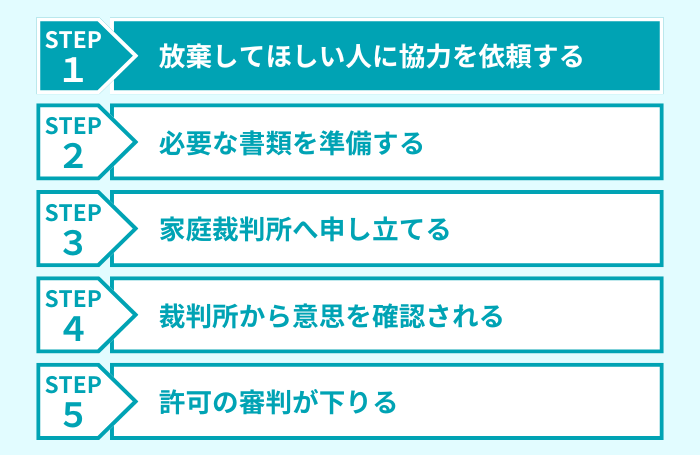

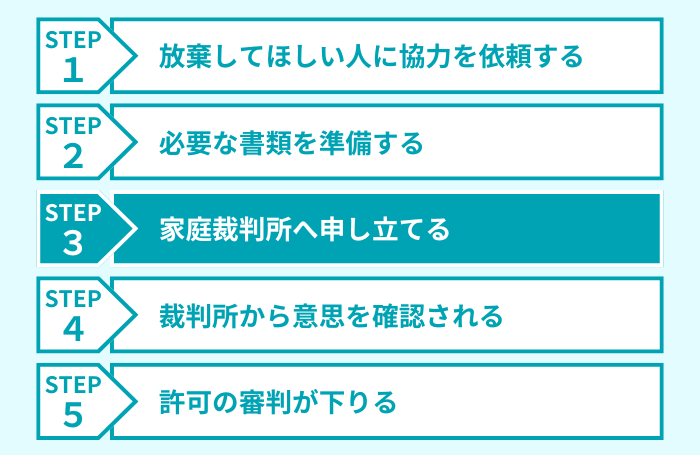

そこでここでは、被相続人の生前にする遺留分放棄の手続きを、次の5ステップで解説します。

それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

ステップ1:放棄してほしい人に協力を依頼する

この手続きでは、遺留分を放棄する人が、家庭裁判所に申立てをしなければならないことから本人の協力が不可欠です。

協力を得るためには、なぜ遺留分を放棄してほしいのか、あなたの真摯な想いを丁寧に伝えることから始めましょう。

その際には、単にお願いするだけではなく、「見返り」を提示することで納得してもらいやすくなります。

具体的には、「遺留分よりも多い金額を生前贈与する」ことを提案するケースが多いです。

この見返りの有無は、後のステップで裁判官が「遺留分放棄の許可」の判断をする際のポイントにもなります。

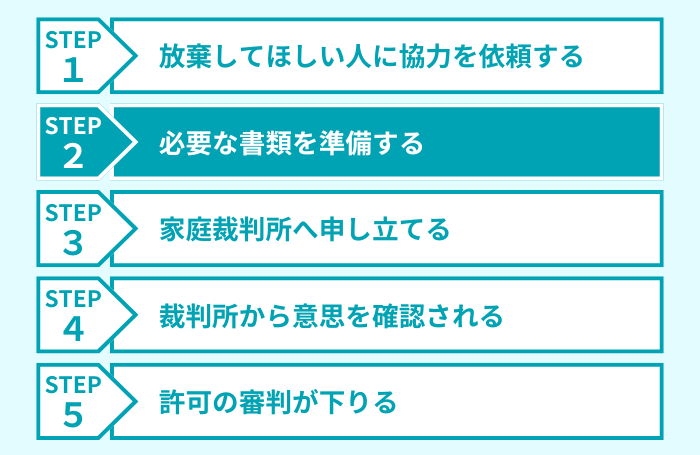

ステップ2:必要な書類を準備する

放棄する人の同意を得られたら、手続きに必要となる下記の書類を、本人と一緒に用意しましょう。

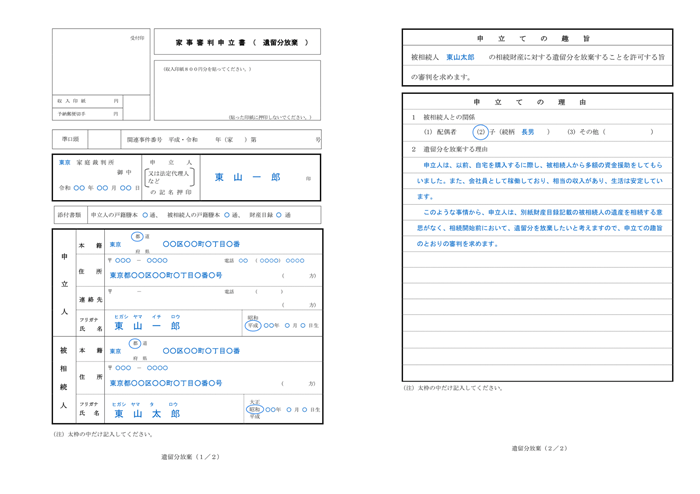

- 遺留分放棄の許可申立書

- 被相続人の戸籍謄本

- 放棄する人の戸籍謄本

- 被相続人の財産目録

このうち「遺留分放棄の許可申立書」は、裁判所のWebサイトに記載例が掲載されているので、それを参考にしながら作成してみてください。

申立書の記載例

引用元 裁判所Webサイト

「申立ての理由」の欄を記入する際は、以下の2つに答えることを意識しましょう。

- 遺留分を放棄する人は、被相続人から何か援助を受けたか?

- 遺留分を放棄しても、自身の生活に支障は出ないか?

ここで記載した内容は、後のステップで裁判官が「遺留分放棄を許可するかどうか」を判断するうえで重視されます。

ステップ3:家庭裁判所へ申し立てる

必要書類が揃ったら、「被相続人の住所地」を管轄する家庭裁判所に持参するか、郵送で提出しましょう。

各裁判所の所在地は、裁判所のWebサイトで確認できます。

なお、申立ての際には、以下の費用がかかるため、事前に準備しておいてください。

- 収入印紙:800円分

- 連絡用の郵便切手:数千円程度

収入印紙と郵便切手は「郵便局」のほか、「裁判所の売店」で購入できることもあります。

また、必要となる郵便切手の金額は、裁判所によって異なるため、購入する前に電話で確認することをおすすめします。

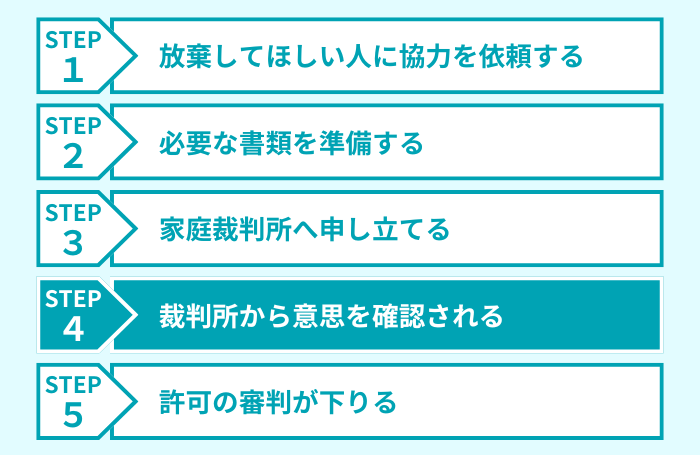

ステップ4:裁判所から意思を確認される

申立てをしてから2~4週間ほど経つと裁判所から連絡があり、「本当に本人の自由な意思で遺留分を放棄しようとしているか?」を確認されます。

この際の確認方法には、次の2つの形式があります。

| 形式 | 概要 |

|---|---|

| 文書 |

・裁判所から「照会書(または回答書)」というタイトルの質問状が届くので、回答を記入して返送する ・基本的には、この文書のやりとりだけで完結する |

| 面談 |

・書類だけでは判断が難しい場合は、追加で裁判官との面談(審問)が設定される ・担当の方と日程を調整して、裁判所に出向かなければならない |

いずれの形式でも、下記のポイントを確認されます。

- なぜ、遺留分を放棄しようと思ったのか?

- 放棄することの不利益(財産がもらえなくなること)を理解しているか?

- 誰かに無理やり言わされていないか?

- 放棄する見返りとして、被相続人から何か援助を受けたか?

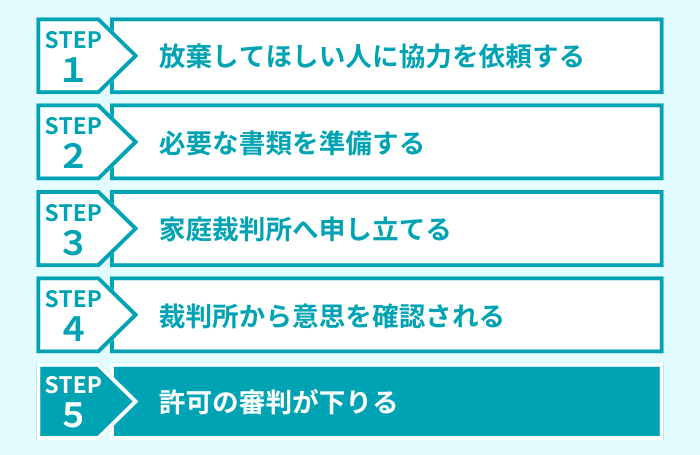

ステップ5:許可の審判が下りる

裁判所による意思確認を経て、「本人の自由な意思であり、放棄の理由も合理的である」と判断されれば、「許可の審判」が下りて手続きは完了です。

反対に「被相続人からの強要が疑われる」ケースなどでは、申立てが却下されることもあります。

その後、1〜2週間ほどで申立人に「審判書謄本」という書類が郵送されます。これが、手続きが正式に完了したことの証明です。

なお、この審判書は申立てをした本人にしか届きません。

そのため、被相続人の立場としては、手続きが無事に完了したことを確認するため、必ず本人から審判書のコピーをもらいましょう。

受け取ったコピーは、遺言書と一緒に大切に保管しておいてください。

【参考】被相続人の死後に遺留分放棄をする場合

ここまでは、被相続人が生きている間に手続きをする方法をお伝えしましたが、相続開始後に遺留分を放棄することも可能です。

生前の手続きと大きく異なるのは、「家庭裁判所の許可は不要」という点です。

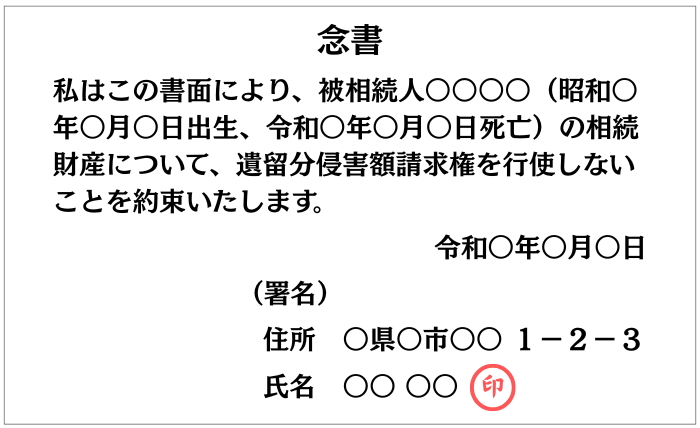

相続開始後に遺留分を放棄する場合は、ほかの相続人や受遺者に対して「私は遺留分を放棄します」という意思表示をするだけで効力が生じます。

この意思表示は「口頭」だけでも有効ですが、後々のトラブルを防ぐために、下記のような「念書」を作成しておくのが一般的です。

この念書は、「すべて手書き」でも「パソコンで作成して、署名だけ自筆」でも構いません。

ただし、ここでお伝えした方法は、あくまで相続発生後に「本人が自らの意思で判断して行うもの」です。

被相続人が「自分の死後、確実に遺言書どおりに相続させたい」と考える場合には、やはり生前のうちに手続きをしてもらう必要があります。

遺留分放棄する際に押さえておくべきポイント

遺留分放棄の手続きをするにあたっては、次の3つのポイントを押さえておきましょう。

以下では、それぞれのポイントについて詳しく見ていきます。

ポイント1:「相続放棄」との混同に注意

「遺留分放棄」と名前が似ている手続きに、「相続放棄」があります。

この2つは、ともに相続に関連して行う手続きですが、下記のようにまったく効力が異なります。

| 手続き | 効力 |

|---|---|

| 遺留分放棄 | あくまで「最低限の遺産を引き継ぐ権利(遺留分)」だけを放棄するもので、相続人としての立場は失わない |

| 相続放棄 | 被相続人の財産の「すべての相続権」を放棄し、はじめから相続人ではなかったことになる |

特に、被相続人に多額の借金がある場合、「遺留分放棄」をしただけでは、その返済義務を引き継ぐおそれがあります。

故人の借金を背負わないためには「相続放棄」をする必要があるので、確実に手続きをしましょう。

相続放棄の手続きの流れは、下記の記事で詳しくお伝えしています。

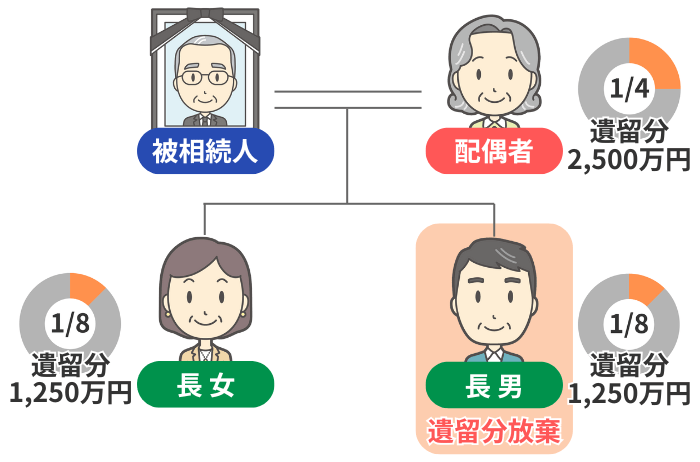

ポイント2:ほかの相続人の遺留分に影響はない

ある相続人が遺留分を放棄しても、ほかの相続人の遺留分には何の影響も及ぼしません。

たとえば、相続人が故人の配偶者・長男・長女の3人だったとします。

この状況で、長男が遺留分を放棄しても、配偶者と長女の遺留分が増えることはありません。

ポイント3:弁護士を雇うことも検討する

遺留分放棄の手続きは、弁護士に手続きを代行してもらうことも可能です。

「自分の遺言書を確実に実現するために、家族に複雑な手続きをさせるのは気が引ける」という場合には、依頼を検討してみてはいかがでしょうか。

弁護士に代行してもらうことで、遺留分放棄の手続きを確実かつスムーズに進めてもらえます。

実際の現場では、「遺留分放棄をお願いした人」が費用を負担し、手続きが必要な人のために弁護士を雇うケースもあります。

当グループにも、相続専門の弁護士が在籍しておりますので、依頼を検討される方は、下記からお気軽にご相談ください。

遺留分放棄に関するよくある質問

最後に、遺留分放棄に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

Q1:生前に遺留分放棄の念書を書いてもらえば有効?

生前に被相続人と相続人の間で「遺留分を放棄します」という念書を交わしたとしても、それだけでは効力はありません。

これは、生前に遺留分を放棄する際は「家庭裁判所の許可を受けなければならない」ことが法律で定められているからです。

根拠条文

(遺留分の放棄)

第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。引用元 民法|e-Govポータル

Q2:遺言書に「遺留分を放棄させる」と書けば有効?

遺留分は、遺言書の内容よりも優先される「相続人の権利」です。

このため、被相続人が遺言書で一方的に相続人の遺留分を奪うことはできません。

遺言書に「遺留分を放棄させる」と書かれていても無効で、相続人は通常どおり遺留分を請求できます。

Q3:遺留分放棄は後で撤回できる?

原則として、家庭裁判所での遺留分放棄の手続きが完了したら、後で撤回することはできません。

遺留分放棄は、「本人が熟慮のうえで自由な意思で判断した」ことを裁判所が認めたものです。

このことから、「やはり気が変わった」というような自己都合で覆すことは難しいです。

Q4:遺留分放棄の手続きにかかる期間は?

家庭裁判所に申立てを行ってから、最終的に許可の審判が下りるまで、おおよそ1~2カ月程度が目安です。

Q5:「放棄したくない」と言われたら、どうすればいい?

遺留分は、相続人に法律で認められた正当な権利です。

この権利を放棄するかどうかは、本人の自由な意思に委ねられており、他人が強制することは絶対にできません。

もし協力を得られない場合は、遺留分放棄に頼らない、次のような方法を検討しましょう。

- 生命保険を活用して代償金を準備しておく

- 遺留分を侵害しないよう、遺言の内容を再検討する

ご自身にとって最適な方法がわからなければ、弁護士などの専門家に相談するのも一手です。

遺留分放棄の手続きで迷ったら、専門家を頼ろう

遺留分放棄は、ご自身の想いを込めた遺言書の内容を、より確実に実現するために有効な手段です。

しかし、家庭裁判所での手続きは複雑で、ご家族同士の話し合いも非常に重要となります。

そこで、手続きに関して少しでも不安なことがあれば、ご自身だけで悩まずに専門家を頼るようにしましょう。

当グループでは、初回の相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。