この記事でわかること

- 生前整理と遺品整理、老前整理の違い

- 生前整理の進め方やコツ

- 生前整理は相続対策につながる

「生前整理、気にはなるけれど何から始めればいいの?」

この記事では、生前整理の基本から、進め方・タイミング・相続対策との関係まで詳しく解説します。

不用品処分のコツやエンディングノートの活用法、相続税や贈与税の対策まで網羅しています。

これから生前整理を始めたい方や、家族の負担を減らしたい、自分の人生を整えたいと考える方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

生前整理とは

生前整理とは、生きているうちに身の回りの持ち物や財産を整理する、終活の一環です。

断捨離にも似ていますが、生前整理は「捨てる」ことだけが目的ではありません。

物を「選ぶ」ことで、残された家族などに負担をかけないようにするという気持ちが根底にあります。

遺品整理、老前整理との違い

生前整理・遺品整理・老前整理は、「誰」が「いつ」「何の目的」で整理をするのか、それぞれ異なります。

| 項目 | 生前整理 | 遺品整理 | 老前整理 |

|---|---|---|---|

| 定義 | 生きているうちに身の回りの物や財産を整理すること | 亡くなった人の遺品や財産を整理すること | 老後に向けて体力・判断力があるうちに、身の回りの物や財産を整理すること |

| 目的 | 家族の負担軽減、今後の自分の人生を考える | 住居の明け渡しや相続手続きを進める | 老後の快適な暮らしの確保、介護・施設入居に備える |

| 実施時期 | 元気なうち (タイミングは自由) |

亡くなった後 (四十九日後・葬儀後など) |

老後を迎える前 |

| 実施する人 | 本人 | 遺族や業者 | 本人 |

相続対策としての生前整理

生前整理は、自身の財産の残し方を考えるきっかけにもなります。

自身の財産や身辺を整理することで、遺言書や生前贈与、生命保険の活用といった「相続対策」を検討するよい機会になるでしょう。

生前整理をするメリット・必要な理由

生前整理には、下記のメリットがあります。

残された家族の遺品整理の負担が軽くなる

相続発生後、遺族は所定の相続手続きを、時には決められた期間内で行わなければいけません。

生前整理で持ち物を整理しておくと、残された人は片付けに追われることもなくなり、負担軽減につながります。

なお、相続手続きの一連の流れは、以下の記事で詳しく紹介しています。

もしもの場合の判断に困らない

急な入院のとき、服用薬や通院先の情報があると、付き添う人も準備がしやすくなります。

また、重要な書類を整理しておくことで、万一のときの安心につながります。

財産を把握することで、相続をスムーズに進められる

整理がされていない状態では、遺族は財産を把握するのも一苦労です。

もし、遺産分割協議が終わったあとに財産が見つかった場合、相続人はもう一度遺産分割協議をすることになりかねません。

「相続財産隠しではないか」と、相続人間で疑いが生まれる可能性もあります。

相続人が知らなかった借金が見つかった場合も、トラブルの要因になります。

また、物が多いと、相続人が気づかずに処分してしまうことがあります。

どのような財産があるかまとめておくことで、相続をスムーズに進めることができ、大切な財産や思い出の品も未来に引き継ぐことができます。

部屋と気持ちがスッキリする

本当に大切な物だけに囲まれて暮らすことができ、部屋と心にゆとりが生まれます。

また、高齢になると物につまずくなどして、思わぬけがをしてしまうことがあります。

老前整理にも言えることですが、バリアフリーの観点からも、けがをしにくい環境づくりは有効です。

これからの人生を考えるきっかけになる

生前整理は、本当に大切な持ち物や、これからしたいことや人間関係を見つめ直すきっかけになります。

将来への漠然とした不安が減り、今後の人生の充実・QOLの向上につながります。

生前整理をする際のデメリット・注意点

一方、生前整理には時間・体力・費用がかかります。

相当の時間と労力がかかる

持ち物が多いと処分にも時間と手間がかかり、身体も疲れてしまいがちです。

また、一つ一つの思い出と向き合うことになりますので、処分がなかなか進まないことがあります。

不用品の処分に費用がかかる

自分で行うにせよ業者に依頼するにせよ、粗大ごみや家電製品などの不用品処分には費用がかかります。

価値のありそうな物であれば、譲り先を探すといった、処分費用を抑えるための工夫も必要でしょう。

生前整理はいつから始めるべき?

生前整理はどの年代から始めても構いませんが、あえてベストというなら「思い立った今」です。

定年退職や子どもの独立、引っ越しといったライフイベントを目安に始めるのも良いでしょう。

年齢を重ねるにつれ、生前整理が老前整理に、また急な逝去により遺品整理になることがあります。

判断能力と体力があるうちに、自分の意思で始めたいものです。

こんな人は早めに生前整理を始めよう

以下に該当する人は、早めの生前整理をおすすめします。

- 1人暮らしや、身寄りが少ない人

- 子どもが遠方に住んでいる人

- 家庭環境上、相続トラブルが起きる可能性のある人

- 家に物が多く、整理が大変な人

- 認知症リスクや病歴が気になる年代の人

生前整理は、自分のためだけでなく、残される家族のためにする整理でもあります。

「まだ早いかな?」と思った今が、生前整理を始めるタイミングと言えるでしょう。

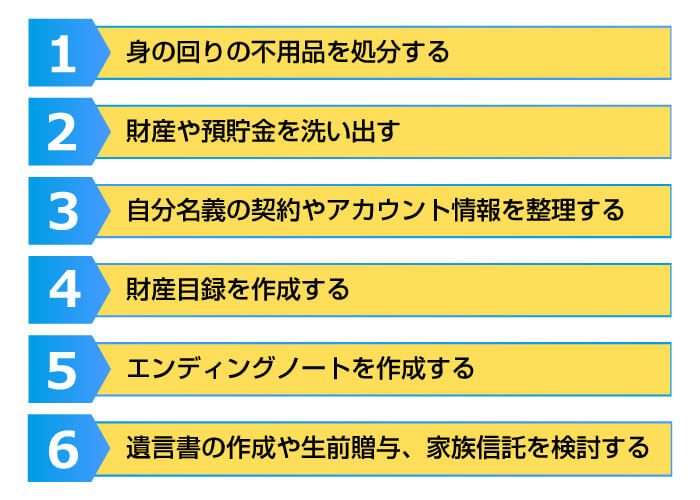

生前整理の流れ・進め方

生前整理は、以下の流れで進めるとはかどりやすいでしょう。

①身の回りの不用品を処分する

まずは、身の回り品を「必要な物」「不要な物」に仕分け、不用品を処分します。

「一定期間以上使っていない物は処分する」「思い入れの深いものは残す」など、ルールを決めて行うと、迷いが少なくなり仕分けがはかどります。

手紙や日記帳など、家族にも見せにくい物があれば、優先的に片付けましょう。

②財産や預貯金を洗い出す

預貯金や有価証券、不動産など、自身の財産を洗い出します。

銀行口座では、一定期間利用のない「未利用口座(休眠口座)」に対して、口座管理手数料が引き落とされることがあり、自分でも気づかない間にコストを支払っているケースがあります。

利用していない銀行口座やクレジットカードは解約しましょう。

また、洗い出した財産の情報は、相続手続きの際に非常に重要になります。

そのため、できれば財産情報は、家族が見つけやすいよう、1箇所に保管しておくことをおすすめします。

主に洗い出しが必要な財産は、以下のとおりです。

| 主な財産 | 必要な書類や情報 |

|---|---|

| 預貯金 | 通帳、銀行印 |

| 土地・建物 | 固定資産評価証明書、登記事項証明書(登記簿謄本)、名寄帳 |

| 株式・投資信託 | 証券会社名・口座情報、取引報告書 |

| 生命保険 | 保険証券、契約内容確認書 |

| 自動車 | 自動車検査証 |

| タンス預金 | 保管場所 |

| 貸金庫内の財産 | 貸金庫契約書 |

| 美術品、貴金属、ゴルフ会員権など | 購入時の領収書や証明書、鑑定書、預託金証書 |

| 借入金(住宅ローンなど) | 残高証明書、金銭消費貸借契約書 |

財産を洗い出すときは、プラスの財産だけではなく、ローンなどのマイナスの財産もまとめておきます。

相続が発生した場合、単純相続や相続放棄などの判断は「相続を知ったときから3カ月以内」に行います。

マイナスの財産の発覚が遅れると、残された家族が債務を抱えることになりかねません。

なお、貴金属や骨董品など評価額が5万円を超える財産は、相続人が相続税申告をする際に個別に査定をしてもらい、評価額を算定することになります。

査定をスムーズに進めるために、購入店の情報はわかるようにしておき、鑑定書は処分しないようにしましょう。

詳しくは、下記の記事をご参照ください。

③自分名義の契約やアカウント情報を整理する

財産の中には、解約申し込みをしない限りサービスが継続するものもあります。

詳しくは後述しますが、オンラインサービスの利用が増えている現在、把握しにくい相続財産が増えています。

特にサブスクリプションサービス(サブスク)は、本人も知らないまま料金が引き落とされているケースがあります。

デジタル終活も意識しながら、不要なサービスは解約しましょう。

「デジタル遺品」に注意する

近年は「デジタル遺品」が増えており、相続人が気づかないまま放置されることで、資産や情報が失われるリスクもあります。

- パソコンやスマートフォンに残されているデータ

- インターネット銀行、インターネット証券の口座

- 暗号資産(仮想通貨)

- 電子マネーの残高

- クラウドサービス(Googleドライブ・Dropbox・iCloudなど)

- SNSのアカウント

- メールアカウント

- サブスクリプションサービスのアカウント

パソコンやスマートフォンに入っているデータやインターネットサービスのアカウント」も「財産」です。

不要なデータや人に見られたくないデータは削除したり、大切なデータは別の記録媒体で保存したりしましょう。

スマートフォン等のID・パスワードは、適切な管理が重要な反面、遺族がログインできなくなる可能性があります。

遺族がスマホやパソコンのロック解除ができるよう、準備をしておきましょう。

また、電子マネーは相続不可なケースもありますが、暗号資産は相続税の課税対象です。

SNS情報の放置は、乗っ取りやなりすましのリスクがあります。

これらのサービスを利用している場合も、忘れずにIDやパスワードをまとめておきましょう。

④財産目録を作成する

一定の時点において、保有するすべての財産の内容をまとめたリストのことを「財産目録」と言います。

ステップ②で洗い出した財産の内容は、財産目録としてまとめておきましょう。

遺産分割や相続税額の試算がしやすくなり、相続手続きがスムーズに進みやすくなります。

財産目録の形式は特に定められていませんが、裁判所や国税庁のホームページにあるテンプレートが使いやすいです。

⑤エンディングノートを作成する

エンディングノートは、自身の死後の希望や持ち物の情報などを伝えるためのノートです。

法的な効力はありませんが、葬儀の希望やアカウント情報、家族へのメッセージなどを自由に書き残せます。

IDやパスワード、デジタル遺品の情報などは、エンディングノートに残しておくと便利です。

100円ショップでも簡易的なエンディングノートが売られていますが、より詳細な内容を残すなら「1冊のノートで網羅できるもの」をおすすめします。

弊社ではエンディングノートを無償提供しています

弊社に相談に来られる相続人の皆さまの多くが、慣れない手続きに困惑し、苦労しています。

もし、遺言書やエンディングノートがあれば、ご遺族の負担は軽くなったことでしょう。

「遺されたご家族が、少しでも楽に相続手続きを進められるように…」

弊社ではそのような思いから、エンディングノートを無償提供しています。

無料請求フォームよりご応募いただいた方へは、エンディングノートのほか、相続に役立つ書籍のプレゼントやニュースレターの配信も行っています。

エンディングノートを活用して、生前整理をスムーズに進めましょう。

⑥遺言書の作成や生前贈与、家族信託を検討する

確実に財産を引き継ぎたい相手がいるなら、遺言書の作成や、生前贈与を検討しましょう。

また、認知症になったときに家族に財産を管理してもらえるよう、家族信託を結ぶ方法もおすすめです。

これらの相続対策は、相続に詳しい専門家と相談したほうがスムーズに進みます。

詳細は、後述「生前整理で見えてきた「相続」の不安は、専門家に相談しよう」をご参照ください。

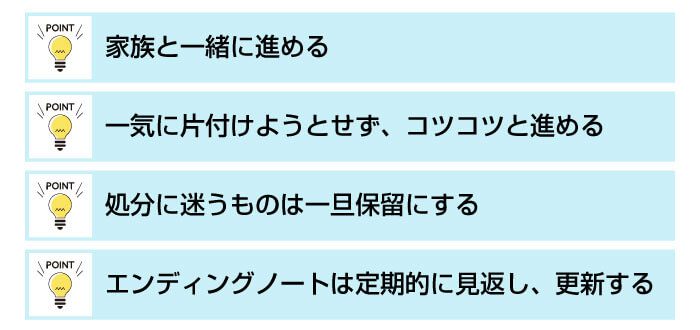

生前整理を進めるときのポイント

生前整理をスムーズに進めていくためには、いくつかのコツがあります。

家族と一緒に進める

家族と一緒に生前整理をすることで、「何を残したいか」がはっきりしてきます。

それぞれの品に思い出話が弾むこともありますし、終末期医療や葬儀といった、万一のときの要望も切り出しやすいかもしれません。

突然やってくるかもしれないその時への備えに、家族全員で向き合うことが大切です。

親の生前整理を手伝うときのポイント

もし、高齢の親の生前整理を手伝う場合は、「片付けを急かさない」ことと、「親の持ち物を勝手に処分しない」ことを意識しましょう。

相続の話を急に持ち出すと、気分を害する親もいます。

生前整理をするのは親自身です。親とのコミュニケーションを密にしながら、無理なく進めていきましょう。

一気に片付けようとせず、コツコツと進める

生前整理は取り組むべきことが多いので、張り切り過ぎて一度に全部をやろうとすると、途中で挫折してしまいかねません。

生きている「今」を大切にしながら、少しずつ進めていくのがよいでしょう。

処分に迷うものは一旦保留にする

処分するかどうか悩んだときは、判断を保留し、時間を置いてから改めて考えるようにします。

生前整理は、「捨てすぎない」ことも大切です。

エンディングノートは定期的に見返し、更新する

エンディングノートの情報が古いと、遺族が混乱したり、適切な対応が難しくなる場合があります。

特にパスワードは、時間の経過や状況の変化に合わせて、内容を最新の状態に保ちましょう。

生前整理を依頼できる業者やサービス

生前整理をスムーズに進めるために、専門業者やサービスの力を借りる方法もあります。

身の回り品の整理は「不用品回収・買取業者」へ依頼する

大型家具や大量の不用品があるときは、不用品の回収や買取を専門に行っている業者に、処分を依頼することをおすすめします。

不用品回収業者の場合、費用は発生しますが、手間と時間がかかりません。

買取業者の場合は、値段がつかなかった商品を処分してくれることもありますが、処分費用がかかる場合があります。

いずれの業者に依頼する場合も、複数の業者から見積りを取り、料金を比較すると良いでしょう。

地域の終活支援・行政サービスを活用する

近年は、自治体による終活支援の取り組みが活発化しており、終活支援アドバイザーや生前整理アドバイザーなどによるセミナーが、各地で開催されています。

また、一部の自治体では「終活支援条例」を制定し、高齢者の終活を支援する体制づくりを進めています。

1人暮らしの高齢者に向けた内容が多いため、該当する方は、お住まいの自治体の取り組みを確認してみることをおすすめします。

生前整理で見えてきた「相続」の不安は、専門家に相談しよう

生前整理を進めていくと、「相続」に関する不安や疑問が浮かび上がってくることがあります。

そのようなときは、1人で抱え込まず、相続や生前対策に詳しい専門家に相談することが大切です。

遺言書の作成

相続に備え、遺言書を残したいと考える人もいることでしょう。

遺言書には、いくつかの種類があります。

中でも「公正証書遺言」は、遺言書の方式の適法性を担保できる公証人が作成し、公証役場で保管します。

そのため、紛失や偽造を疑われる心配が少ないというメリットがあります。

また、士業の専門家に遺言書作成を依頼すると、法律や税務知識に基づいた、質の高い遺言書を作成することができます。

家族信託の活用

家族信託とは、財産を保有する人が、信頼できる家族に財産の管理や処分を託す契約です。

財産を保有している人が、認知症などのために判断能力が低下した場合でも、受託者である家族が、本人に代わり財産を管理・処分することができます。

また、家族信託では、柔軟な財産管理が可能です。

例えば遺言書では、一次相続(被相続人が亡くなった直後の相続)で、誰に何を相続させるかを指定できますが、二次相続(一次相続の相続人が亡くなった後の相続)以降の財産の行く末を指定することはできません。

また、「〇〇が亡くなった後に、△△に相続させる」といった、時期を指定した財産承継もできません。

一方、家族信託を利用すれば、二次相続以降の財産の承継先も指定できます。

相続税や贈与税の対策

生きているうちに自分の財産を家族や子どもに渡す「生前贈与」は、相続対策として有効な手段のひとつです。

例えば、生前贈与をしておくことで、相続税の課税対象となる相続財産の総額を減らすことができ、結果として相続税の軽減につながる可能性があります。

特に、不動産や株式など将来の値上がりが予想される資産は、早めに贈与しておくことで、贈与時、相続時の評価額上昇を回避できるため、節税効果が期待できます。

また、生前贈与には、贈与する時期や、贈与する財産の種類などを自分の意思で自由に決められるというメリットがあります。

生前贈与には、以下の2つの課税方式があります。

- 暦年課税制度

- 年間110万円までの贈与であれば非課税であり、110万円を超える金額に対して贈与税が課されます。

ただし、相続開始前7年以内に行った贈与の一部は、相続財産に持ち戻しされて相続税の課税対象になるという「生前贈与加算」の仕組みがあります。 - 相続時精算課税制度

- 年間110万円のほかに、累計2,500万円まで非課税で贈与することができます。

ただし、贈与した財産は相続発生時に相続財産に加算され、相続税の課税対象になります。

また、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与を選択することはできません。

2つの課税方式は、それぞれ、贈与できる相手や税率の計算方法が異なります。

どちらの贈与方法を選ぶべきかは、相続財産額や種類、贈与者の年齢、相続人の人数や関係性などによって異なります。

贈与税や相続税の負担を最小限に抑えるためには、相続に詳しい税理士などの専門家に、早めに相談することをおすすめします。

生前整理は、終活や相続対策の第一歩

生前整理は、自分のためであると同時に、残される人への思いやりです。

また、財産の全体像を把握したからこそ、相続についてより深く考えるきっかけになります。

1人では解決できない問題も、専門家に相談することで糸口が見つかるかもしれません。

VSG相続税理士法人では、相続や生前対策に詳しい税理士のほか、司法書士や行政書士などの専門家と連携し、グループ全体でお客様のご相談に対応しています。

生前整理で見えてきた相続のお悩みを軽くするために、精いっぱいサポートをさせていただきます。

初回の面談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。