この記事でわかること

- 名寄帳とはどのような書類なのか

- 名寄帳の見方や取得方法

- 名寄帳を取得したり利用したりする際の注意点

「名寄帳ってそもそも何だろう?」

「名寄帳って何のために必要なのだろう?」

相続の手続きを進めている中で、このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。

名寄帳とは、個人や法人が特定の市区町村内に保有している不動産(土地・建物)を、一覧で確認できる公的な書類のことです。市区町村ごとに発行されるもので、不動産の相続や売却、固定資産税の確認など、さまざまな場面で活用されています。

特に相続の場面では、亡くなった方がどの地域にどれだけの不動産を持っていたのかを把握するために、名寄帳の取得が大いに役立ちます。

この記事では、「名寄帳とは何か」という概要から、取得方法や必要書類、活用時の注意点までをわかりやすく解説します。

目次

名寄帳とは

名寄帳とは、特定の市区町村内に所在する、固定資産税や都市計画税の課税対象となっている土地や家屋について、所有者ごとにまとめた一覧表形式の台帳です。

固定資産税が課される土地や家屋については、各市町村が「固定資産課税台帳」として管理しており、その土地・家屋の所在地や面積、所有者、評価額などの情報がすべて記載されています。

固定資産課税台帳に記載されている情報を、所有者ごとに名寄せしてまとめたのが「名寄帳」です。

名寄帳と固定資産税課税台帳に大きな違いはない

名寄帳と固定資産税課税台帳の記載内容に大きな違いはなく、自治体によっては名寄帳と固定資産税課税台帳を同じ意味で使用している場合もあります。

名寄帳を相続税申告等で必要とする主なケース

相続税を正確に計算するには、被相続人(亡くなった人)が所有していた財産を全て把握していなければなりません。被相続人が所有していた不動産を確認する場合は、固定資産税の課税明細書や名寄帳を利用することとなります。

名寄帳は相続税申告や相続登記の際に提出が求められるわけではありませんが、財産調査の際に必要となる場合があります。

- 被相続人が所有していた土地や家屋が不明な場合

- 固定資産税の課税明細書が見つからない、あるいは紛失した場合

- 固定資産税の非課税財産がある場合

- 被相続人が共有名義の不動産を所有していた場合

ここからは、そのような名寄帳の取得が必要なケースをそれぞれ取り上げます。

被相続人が所有していた土地や家屋が不明な場合

土地や家屋をはじめ、被相続人が亡くなった時に所有していた全ての財産は、相続税の課税対象となります。

しかしながら、被相続人が実際にどれだけの財産を保有していたか、相続人が全て把握できていないというケースは珍しくありません。

そういった場合に、被相続人の保有財産を正確に確認するため、名寄帳を取得することがあります。

名寄帳には市町村内における被相続人名義の土地・家屋の情報が一覧で記載されていることから、相続人が把握しきれていない不動産の有無を確認でき、相続財産の把握漏れを防ぐことに繋がります。

固定資産税の課税明細書が見つからない、あるいは紛失した場合

被相続人が保有していた土地や家屋の状況は、各市町村から送られてくる固定資産税納税通知書に添付されている「課税明細書」で確認できます。

しかしながら、「被相続人の自宅から固定資産税の課税明細書が見つからない、あるいは紛失してしまった」というケースも起こり得ます。

この場合、役場で固定資産税課税明細書を再発行してもらう手段もありますが、被相続人が所有していた不動産を比較的容易に確認しやすいため、名寄帳を取得すると役立ちます。

固定資産税の非課税財産がある場合

固定資産税の課税明細書には、原則として固定資産税の課税対象となる不動産の情報のみが記載されています。

そのため、私道など固定資産税が非課税の不動産を被相続人が所有していた場合、これらの不動産の情報は課税明細書には記載されていない可能性があります。

一方、市区町村の中には、固定資産税が課税されない不動産も名寄帳に掲載されている場合があります。

固定資産税が非課税の財産であっても相続税の課税対象となるため、相続財産に含めなければなりません。これらの不動産を漏れなく把握するには、名寄帳を取得して詳細を確認するのが有効な手段です。

被相続人が共有名義の不動産を所有していた場合

共有名義で所有されている不動産の場合、固定資産税の課税明細書は共有者の代表者(持分の割合が最も大きい所有者など)宛てに送付されます。したがって、被相続人が代表者以外の共有者であった場合、課税明細書が手元に無い可能性があります。

一方、名寄帳には被相続人名義であれば、単独名義だけでなく共有名義の不動産も記載されるため、共有財産の状況を漏れなく把握するのに役立ちます。

ただし、単独名義と共有名義の台帳が別々の市区町村もあり、請求時に別々に証明発行しなければならないケースもある点に注意が必要です。

たとえば、名寄帳の取得時に単独名義のものと共有名義のものを一緒に依頼する場合、証明書ごとに手数料がかかります。

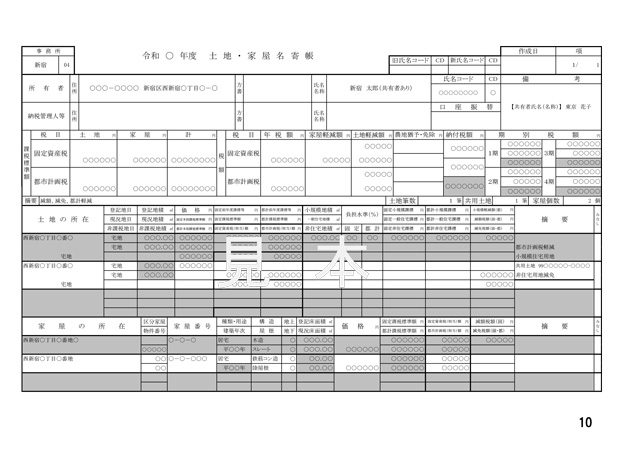

名寄帳の見方

ここからは、名寄帳の記載内容を紹介します。

名寄帳の冒頭には、その年度の1月1日時点の不動産所有者の住所と氏名が「納税義務者」として記載されます。

名寄帳の見本

引用元 東京都主税局

名寄帳には、納税義務者が所有する土地の状況に関して、以下の内容が記載されます。

- 所有形態

- 所有する土地が単独所有か複数人による共有か、あるいはマンションの敷地のような区分所有建物に係る敷地権の対象であるかが記載されます。

- 所在地

- 土地の所在地として、登記簿や固定資産課税台帳に記載された所在地・地番が記載されます。

- 地目・地積

- 土地の地目や地積が登記簿や固定資産課税台帳にもとづいて記載されます。地目とは、宅地・田・畑・雑種地などの土地の利用状況に応じた種類を表すものです。

なお、登記上の地目・地積と、固定資産税の課税上の地目・地積が異なる場合は、それぞれ「地目・地積 (登記)」および「地目・地積 (課税)」などと区別して記載されます。 - 固定資産価格(評価額)

- 土地の固定資産税評価額が記載されます。

- 負担水準

- 当該年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合が記載されます。

- 課税標準額

- 固定資産税や都市計画税を計算する際に用いる金額のことです。通常は固定資産税評価額と同額ですが、特例措置などにより税負担が調整されている場合は評価額より低く記載されます。

- 持分

- 共有となっている土地や区分所有建物の敷地権の場合、納税義務者の持分が「分子」と「分母」で記載されます。

また、納税義務者が所有する家屋の状況に関しても、名寄帳には以下の内容が記載されます。

- 所有形態

- 家屋が単独所有(単有)または共有(共有)であるかが記載されます。

- 所在地

- 登記簿または固定資産課税台帳に登録された家屋の所在地(通常は土地の地番)が記載されます。

- 家屋番号

- 登記簿や固定資産課税台帳に登録されている家屋番号が記載されます(未登記家屋の場合は、課税台帳独自の番号が付されていることがあります)。

- 種類

- 居宅、事務所、工場、倉庫など家屋の用途に応じた種類が記載されます。登記簿と固定資産課税台帳で異なる場合もあり、この場合はそれぞれの種類が記載されることがあります。

- 地上・地下

- 建物の地上階数と地下階数が記載されます。

名寄帳の取得方法・必要書類・取得費用

名寄帳の取得申請は、不動産の所在地を管轄する市区町村役場の資産税課等に行います。

名寄帳を取得できるのは原則として不動産の所有者本人ですが、相続が発生した場合、被相続人の相続人であれば請求が可能です。

相続人以外が名寄帳の取得を請求できるケースとは

相続人以外でも、遺言執行者や相続財産清算人、委任状を所持する代理人も名寄帳を請求できます。

また、法定相続人等が相続に係る手続きの代行を専門家に依頼している場合、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの士業が代理人として請求することもあります。

名寄帳の取得方法

申請は各役場の資産税課等の窓口で行うほか、郵送やオンラインでの申請が可能な市区町村もあります。

郵送で申請する場合は必要書類に加え、手数料と同額の定額小為替や返信用封筒などを別途用意する必要があります。

東京都など証明書のオンライン申請が可能な場合は、専用サイトにパソコンやスマートフォンからアクセスし、申し込みフォームに必要事項を入力します。

本人確認のためのマイナンバーカードの読み取りを行って申請を終えたあと、案内に従ってクレジットカードやアプリ決済で手数料を支払います。

名寄帳を取得する際の必要書類

相続人が名寄帳の取得を申請する際には、被相続人が亡くなっている事実や、申請者が相続人であることを証明するための書類が必要です。

必要な書類は市区町村によって異なる場合がありますが、一般的には以下の書類が求められます。

- 名寄帳の交付申請書(固定資産課税台帳閲覧等申請書など、自治体により名称が異なる場合があります)

- 市区町村所定の様式を使用します。市区町村役場の窓口で入手できるほか、自治体のホームページからダウンロードできる場合もあります。

- 申請者の本人確認書類

- 顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)が一般的です。

- 被相続人が亡くなった事実を証明できる書類

- 住民票の除票、除籍謄本、死亡届の写しなどが該当します。

- 申請者が相続人であることを証明する書類

- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本等、法定相続人の現在の戸籍謄本や抄本、法定相続情報一覧図の写し(登記官の認証文付き) などが必要です。被相続人と申請者の相続関係を示す戸籍関係書類が求められます。

- 委任状(代理人が申請する場合に必要)

- 委任者の氏名は自署が必要であり、法人の場合は法人の実印(代表者印)を押印します。委任状の有効期限が設定されている場合もあります(作成年月日から3ヶ月以内など)。

- 遺言書(受遺者が申請する場合に必要となることがあります)

- その他(自治体に応じて提出を求められる可能性がある書類)

- 申請者の住民票の写しなどの提出が求められる場合もあります。成年後見人等が申請する場合は、登記事項証明書などが必要となるケースもあります。

これらの書類を準備して、窓口に提出することで申請が可能です。郵送で申請する場合は、申請書や委任状は原本を、その他の必要書類は写し(コピー)を送付します。

名寄帳の取得にかかる費用

名寄帳の取得にかかる手数料は自治体によって異なります。無料で取得できる場合もありますが、一般的には1通あたり300円程度かかります。

なお、不動産の所有形態が異なる場合(単独名義と共有名義)や、共有名義で持分割合が異なる場合は、所有者が同じでも別名義として扱う自治体もあります。

窓口での申請では現金での支払いとなりますが、郵送で申請する場合の手数料は、郵便局で購入できる定額小為替で支払うのが一般的です。

この場合は手数料分の定額小為替を申請書類とともに同封しますが、定額小為替には有効期限があるため、注意が必要です。

名寄帳を取得・活用するときの注意点

ここからは、名寄帳を取得・活用するときの注意点を解説します。

- 年の途中での購入・売却は反映していない

- 自治体ごとに取得しなければならない

年の途中での購入・売却は反映していない

名寄帳に記載されている不動産の所有状況や評価額は、その年の1月1日現在のものです。

したがって、仮に被相続人が年の途中で不動産を取得したり、売却したりした場合、その年の名寄帳にはその変更が反映されていません。

年の途中での不動産取引については、別途、登記事項証明書(登記簿謄本)や売買契約書などを確認して正確な情報を把握する必要があります。

自治体ごとに取得しなければならない

名寄帳は市区町村ごとに作成されている書類のため、2つ以上の市町村で土地・家屋を所有している場合は、それぞれの市町村で名寄帳が管理されています。

そのため、所在地が異なる市区町村にある不動産の情報を、一度に得ることはできません。

名寄帳を使って被相続人の不動産を調査する際、被相続人が複数の市町村で不動産を取得しているケースでは、各市町村で名寄帳を取得しなければなりません。

相続手続きに不安がある場合は相続専門の税理士にご相談を

名寄帳は、被相続人が特定の市区町村内に所有していた不動産を一覧で把握できるため、相続人が把握しきれていない不動産まで細かく調査できるのがメリットと言えます。

ただし、名寄帳に記載されている情報は1月1日時点のものである点や、市区町村ごとに取得が必要である点など、注意すべきポイントもいくつかあるので、ぜひこの記事の内容を参考にしてください。

また、相続財産を正確に把握しないまま手続きを進めると、相続税の申告漏れにつながり、思わぬペナルティが課される可能性があります。

相続手続きに不安がある場合や、財産調査が難しい場合は、相続専門の税理士への相談を検討するのもおすすめです。相続専門の税理士は無料相談を受け付けているケースも多いため、ぜひご活用ください。