最終更新日:2025/10/14

合同会社に必要な印鑑とは?株式会社との違いや印鑑の種類について解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

合同会社を設立し、実際に運営する際には、会社の印鑑が必要になります。

しかし、株式会社と合同会社はそれぞれ会社形態が異なります。

必要となる印鑑やその使い道にも、違いがあるのでしょうか?

この記事では、合同会社に必要な印鑑の種類や株式会社の印鑑との違いを解説します。

さらに複数の代表社員がいる場合など、特殊なケースの合同会社での印鑑の取り扱いについても詳しく解説します。

合同会社の設立を考えている人は、ぜひ印鑑を作成する前に目を通してください。

目次

【要点まとめ】合同会社の印鑑の全体像

合同会社の印鑑は、用意するべき種類や素材、書体などは株式会社と基本的に同じです。>

使用する場面や管理方法、印鑑登録を行う場所なども、すべて株式会社と一緒です。

ただし、印面の役職名が、株式会社の場合は「代表取締役印」なのに対し、合同会社の場合は「代表社員之印」である点には注意が必要です。

代表社員がいない、あるいは複数名いる場合は、代表者印の取り扱いに関しても通常と異なる点があります。

法人が代表社員になる場合は、印字に関しては通常の合同会社と同じ「代表社員之印」か、「業務執行者之印」のどちらかになります。

合同会社と株式会社で作成する印鑑はほぼ同じ

合同会社の設立準備を進める中で、「株式会社とは違う、特別な印鑑が必要になるのだろうか?」という疑問を抱かれるかもしれません。

合同会社と株式会社で作成する印鑑の種類や役割に、実質的な違いはほとんどありません。

なぜなら、会社形態が異なっても、法人口座の開設や重要な契約の締結といった印鑑を必要とする事業活動の本質は変わらないためです。

これから解説する3種類の印鑑を用意すれば、合同会社の設立から事業運営まで、一通りの場面に対応が可能です。

合同会社の設立時に作成する印鑑の種類

合同会社にかぎらず、会社の印鑑(法人印)として用意するべき印鑑は以下の3本です。

| 印鑑の種類 | 用途 | 一般的なサイズ | 登録先 |

|---|---|---|---|

| 代表者印 | 会社の最終的な意思表示 | 18mm・21mm | 法務局 |

| 銀行印 | 会社の財産を管理する金融機関との取引 | 12mm・13.5mm | 法人口座を開設した金融機関 |

| 代表者印 | 会社の最終的な意思表示 | 18mm・21mm | 法務局 |

| 角印 | 請求書や領収書、社内文書など日常の業務 | 18mm・21mm・24mm | なし |

このように法人印はそれぞれ用途が異なりますが、実務上は法務局で登録を行う「代表者印」さえあれば、ほかの印鑑の使用場面でも兼用が可能です。

しかし、代表者印は会社の意思決定に関わる非常に重要な印鑑のため、ほかの印鑑を用意して使用する場面を限定し、盗難・紛失時のリスクを分散させる運用が推奨されます。

会社設立時に必要になる法人印については、こちらの記事でより詳しく解説しています。

合同会社の印鑑の素材や書体の選び方

合同会社の印鑑の素材は、押印のしやすさや耐久性に直結します。

代表的な素材の種類とそれぞれの特徴は、以下の表のとおりです。

| 素材の種類 | 特徴 |

|---|---|

| 柘(つげ) | 植物性の素材。安価かつ耐久性に優れる。 |

| 水牛角 | 水牛の角を加工した素材。平均的な値段ながらも見た目に高級感があり人気。 |

| チタン | 金属製の素材。高価だが耐久性が特に高く、丸洗いできるので管理も簡単。 |

印鑑の書体は、第三者が模倣しやすい一般的な書体(楷書体や行書体)は、あまり推奨されません。

篆書体(てんしょたい)や印相体(いんそうたい)などの可読性の低い書体が、会社の重要な印鑑でよく用いられます。

会社設立時に作成する、こうした印鑑の種類や素材の選び方などについては、以下の記事でより詳しく解説しています。

オンライン申請は代表者印の提出が任意

以前は、会社設立の際に、印鑑届書を提出して法務局に代表者印を実印登録しなければいけませんでした。

しかし2021年に商業登記規則が改正され、オンラインで登記申請を行う場合は印鑑届書がなくても手続きを行えるようになりました。

これにより、現在は合同会社か株式会社かにかかわらず、会社設立に代表者印は必ずしも必要ではなくなっています。>

参考:商業登記規則が改正され,オンライン申請がより便利になりました(令和3年2月15日から)

もっとも実際の業務では、重要な取引や金融機関での融資、法人口座の開設などで、代表者印の押印と印鑑証明書が求められるケースが大多数です。

会社設立では必須ではないとはいえ、代表者印などの会社の印鑑はあらかじめ作っておくべきでしょう。

代表者印の印面は合同会社と株式会社で役職名が異なる

左:株式会社の代表者印のサンプル(代表取締役印)

右:合同会社の代表者印のサンプル(代表社員之印)

合同会社と株式会社の印鑑の大きな違いは、印鑑の印面の役職名です。

株式会社の代表者は一般的に代表取締役なので、印面の役職名も「代表取締役印」になります。

一方で合同会社の代表者は、代表社員(代表業務執行社員)です。

そのため印面は「代表社員之印」になります(体制を可視化したい場合には「代表職務執行者之印」とすることもあります)。

業者によっては、注文時に指定がないと自動で「代表取締役印」になってしまうケースもあります。

合同会社の印鑑を作る際は、あらかじめ印面に刻印する役職名を業者に伝えておきましょう。

代表者印については、以下の記事でより詳しく解説しています。

銀行印や角印は合同会社と株式会社でほとんど変わらない

代表者印には役職名を彫るので、合同会社と株式会社で印面に違いがありました。

しかし銀行印や角印には、一般的に役職名は彫らないため、合同会社と株式会社で違いが出ません。

角印は社名を彫るので「株式会社」か「合同会社」かの違いはありますが、それ以外で特に注意する点はありません。

銀行印の金融機関での登録や、角印の使い方などに関しても、株式会社と同じ認識で大丈夫です。

特殊なケースの合同会社の印鑑について

合同会社のなかには、代表社員がいない、あるいは複数名いるケースがあります。

また、個人ではなく法人が代表社員に就任することもあります。そうした場合の印鑑の取り扱いがどうなるのかについて解説します。

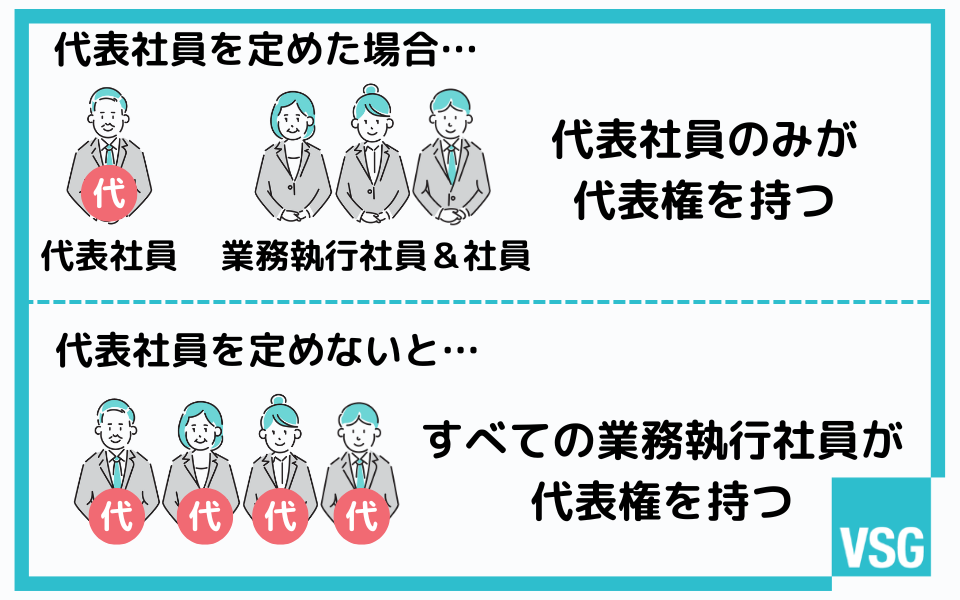

代表社員を定めていない合同会社は業務執行社員が代表者印を使える

合同会社では、原則として出資者であるすべての社員が会社の業務を行う「業務執行社員」となり、会社を代表する権限を持ちます。

多くの会社では、定款(ていかん)で特定の社員を「代表社員」として定めることで、代表権を持つ人を一人(または複数名)に絞ります。

この場合、代表者印を使用できるのは、その定められた代表社員のみです。

しかし、定款で特に代表社員を定めなかった場合、業務執行社員の全員がそれぞれ会社を代表する権限を持つことになります。>

これは、会社の最も重要な印鑑である「代表者印」の扱いにも影響します。

代表社員を一人に定めていない合同会社では、業務執行社員の全員が会社の代表者として代表者印を使用し、契約などの法律行為を行えることになります。

複数の社員が代表者印を使用できる状態は、機動的に業務を行えるメリットがある一方、誰がどのような契約を結んだかの管理が煩雑になり、思わぬトラブルにつながるリスクも内包しています。

そのため、たとえ代表社員を一人に定めない場合でも、代表者印の保管場所や使用時のルールを社内で明確に定めておくことが、健全な会社運営において非常に重要です。

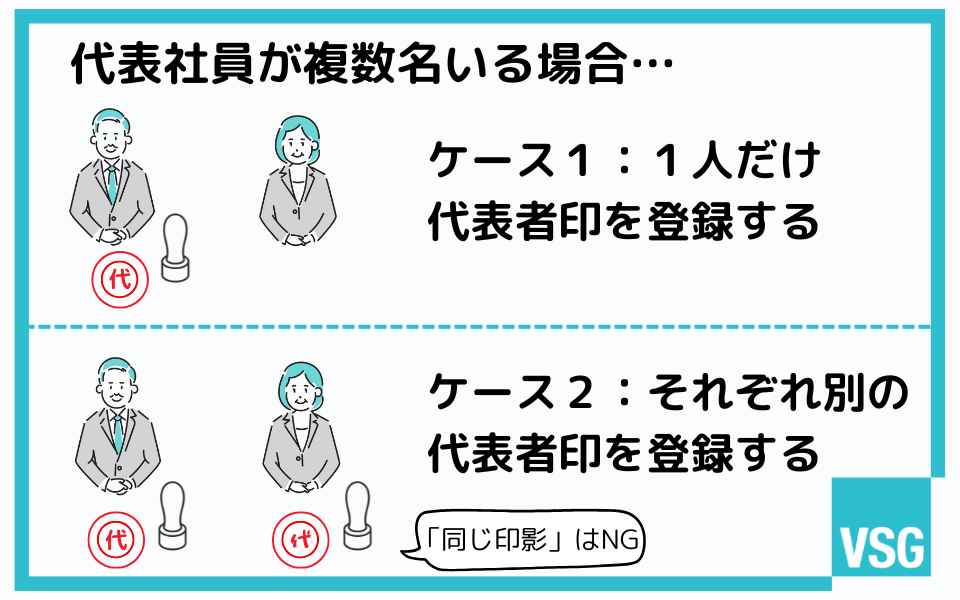

代表社員が複数名いる場合は代表者印を複数登録することもできる

代表社員が複数名いる場合、1つの代表者印を使い回すことはできません。

なぜなら代表社員は印鑑登録を行う際に、その印鑑を使用する代表者の氏名も登録し、印鑑証明書に記載されるためです。

代表者印を使う場面では、多くの場合で印鑑証明書も必要になります。

この際に、押印をする人物と印鑑証明書の氏名が一致しないと、契約が認められないなどの不都合が発生するリスクがあります。

そのため、代表社員が複数名いる場合は、以下の2つのケースのどちらかを選択します。

- 1名だけが代表者印を登録し、ほかの代表社員は代表者印を使用しない。

- 代表社員それぞれが異なる代表者印を登録し、個別に使用する。

1名だけが代表者印を登録する場合は、印鑑の管理や責任の所在が把握しやすくなります。しかし代表社印を使用できる人物が1名だけに限られるため、複数名の代表社員がいる必要性が薄くなります。

それぞれが代表者印を登録して個別に使用する場合は、各々が単独で印鑑証明書を取得できるため、実務がスムーズになります。

しかしいずれかの代表社員が、ほかの代表社員の知らない契約を勝手に結ぶなどのリスクもあるため、印鑑の管理や規程を厳格に決める必要があります。

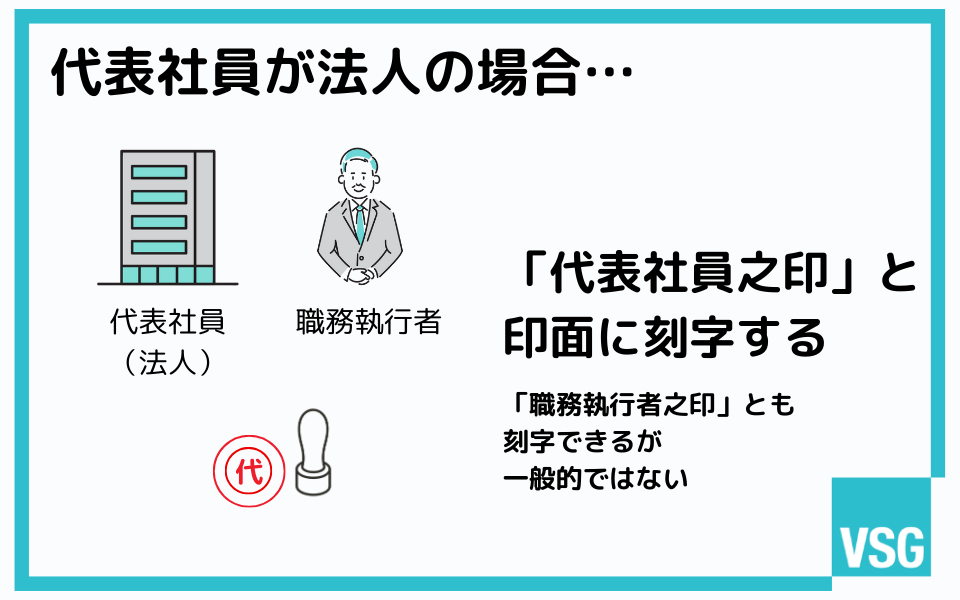

法人が代表社員の場合は通常どおりの代表者印でもかまわない

法人が代表社員になった場合、実際に職務を執り行う「職務執行者」が代表者印を使用することになります。

商業登記規則では代表者印に関して、サイズの要件が「辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであってはならない」と定められていますが、刻字の語句は規定されていません。

なので、印面の刻字は通常の合同会社と同じく「代表社員之印」で問題ありません。

「職務執行者之印」と刻字することも可能ですが、実務上可能というだけであり、一般的な運用ではありません。

代表者印は法務局での印鑑登録が必要

代表者印を作成したあとは、株式会社と同じく法務局での印鑑登録を行いましょう。

登録には印鑑(改印)届書を作成しますが、その際に提出者の個人実印の押印と、その印鑑証明書が必要になります。

作成した印鑑(改印)届書を法務局に提出することで印鑑登録ができますが、その際に印鑑カードの交付申請も行いましょう。

このカードは、重要な契約や法人口座を開設する際などに、代表者印の押印と共に提出を求められる「印鑑証明書」を発行するために必要になります。

代表者印を紛失した際にも使用するので、それぞれ別の場所に大切に保管してください。

合同会社の設立で悩んだら税理士や司法書士に相談しよう

合同会社の印鑑は、株式会社の印鑑とほとんど違いはありません。

しかし、会社の印鑑にとって本当に重要なことは、「その大切な印鑑をどのように管理し、会社の信用と財産を守るために運用していくか」という点にあります。

銀行印の管理が杜撰だった場合には、従業員による不正出金などが発生する可能性があります。

もし代表者印が安易に持ち出せる状態だった場合は、権限のない人物が重要な契約を結んでしまうことも有り得るでしょう。

印鑑の扱いによって、会社は深刻なリスクに晒されます。

「合同会社を設立するけど、どの法人印を作ればいいかわからない」「印鑑の管理って具体的にどうすればいいの?」という疑問や不安を抱えているのであれば、会社設立を専門とする税理士や司法書士に相談してください。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。

司法書士も在籍しているため、印鑑選びの基本から、作成後の法務局への印鑑登録、そして設立後の税務戦略まで、会社設立に関わるあらゆる疑問をワンストップでサポートします。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。

合同会社の印鑑について税理士に相談できることリスト

合同会社の印鑑について、税理士には主に以下のような内容について相談できます。

- 事業者ごとの事情を踏まえた、必要な印鑑の判断

- 印鑑購入費用の適切な会計処理

- 内部統制と不正防止のための「印章管理規程」の作成

- 税務調査で通用する証拠能力の高い書類作成

- 電子印鑑のしくみや導入方法

税理士はこれら以外にも、法人印の使い分けや注意点、印鑑紛失時の対応など、経営のパートナーとしてさまざまな悩みや疑問に対し、適切なアドバイスが可能です。

会社設立や運営でお困りの方は、ぜひお気軽にベンチャーサポートの無料相談までお電話ください。