最終更新日:2025/10/31

法人印とは?印鑑の種類や会社での使い分け・それぞれの役割の違いを解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。

近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)

1977年生まれ、奈良県奈良市出身。

起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori

YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】

書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

個人がそれぞれ自分の印鑑を持つように、株式会社や合同会社などの法人にも、その法人名義の印鑑が必要です。

しかし法人印は単一の印鑑を指すのではなく、それぞれ役割の違う印鑑の総称です。

なぜ複数の印鑑が必要なのか、それぞれの用途や法的効力にはどのような違いがあるのかを正確に理解しないでいると、思わぬ契約上のトラブルや、社内の管理体制の不備を招く可能性があります。

この記事では、法人印の種類やそれぞれの使い分けについて税理士が詳しく解説します。

電子印鑑が法人印の代わりになるのか、株式会社と合同会社の法人印の違いについてなど、法人印に関するさまざまな疑問に対応しているので、会社の経営者や企業を考えている人はぜひ一度ご覧ください。

目次

【要点まとめ】法人印鑑の全体像

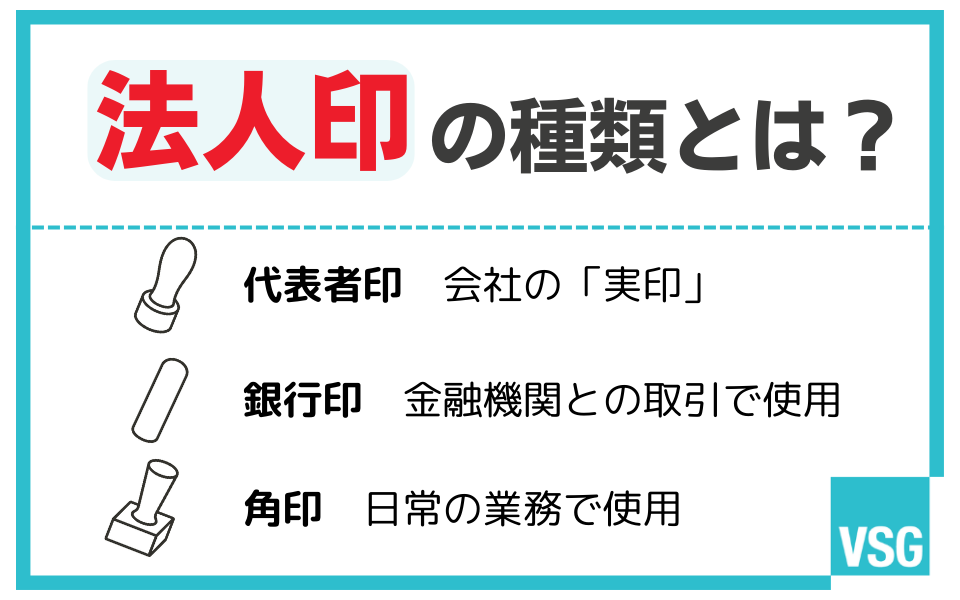

法人印鑑とは、代表者印・銀行印・角印などの役割の異なる印鑑の総称です。

法務局に登録され、法的な証明力が最も高い会社実印は、企業の重要な契約に限定して使用されます。

この使い分けは、健全な会社運営の基礎となります。

近年では、契約実務では会社実印と同等の法的効力を持つ電子署名の利用が普及しています。

しかし、銀行手続きなどでは依然として物理的な印鑑が求められるため、現状は両者を併用することが現実的な対応です。

法人印とは法人が使用する印鑑の総称のこと

法人印とは、株式会社や合同会社といった法人が、その事業活動において使用する印鑑の総称です。

個人が用途に応じて認印や実印を使い分けるように、法人も取引の重要度や性質に応じて、複数の印鑑を使い分けます。

会社設立時に準備すべき法人印には、主に会社実印、銀行印、角印の3種類が存在します。企業によっては、ゴム印などを作成することもあります。

これらはそれぞれ異なる役割を持ち、会社の信用と財産を守るために不可欠なツールとなります。

【種類別】法人印の役割と用途

法人が事業活動で使用する印鑑はいくつも種類がありますが、それぞれが異なる役割と法的効力を持ち、その用途に応じて厳密に使い分けられます。

この使い分けを正しく理解し実践することは、企業の円滑な運営とリスク管理の基礎となります。

法人が主に使用する印鑑は、会社実印、銀行印、角印の3種類に大別されます。

それぞれの役割と具体的な用途について、詳しく見ていきましょう。

代表者印(丸印・会社実印)

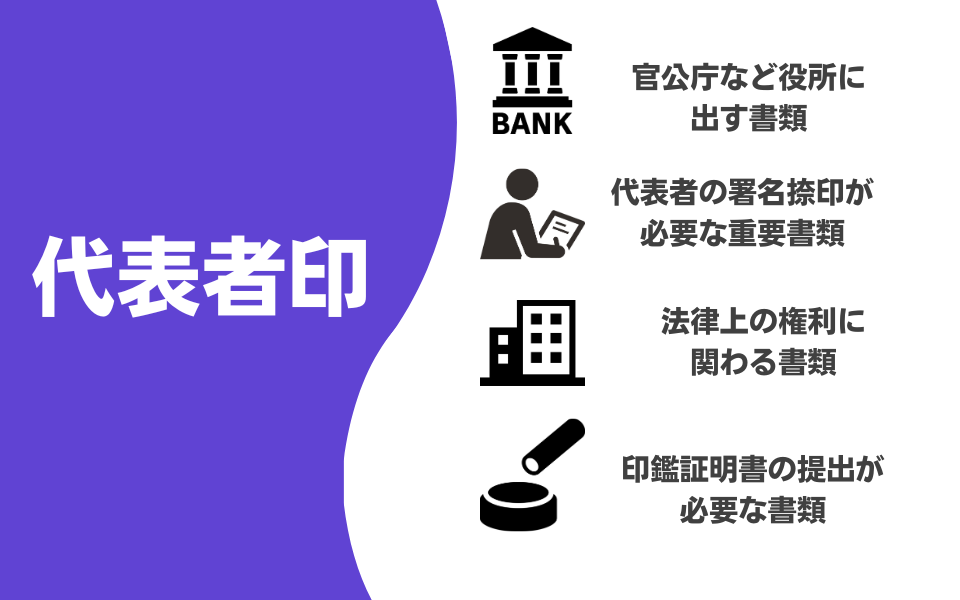

代表者印は、法務局に会社の印鑑として正式に登録された、法人にとって最も法的効力の強い印鑑です。

法人の実印としての法的効力を持つので「会社実印」や「法人実印」、またはその形から「丸印」と呼ばれることもあります。

代表者印の中心的な役割は、会社の公式な意思決定を法的に証明することにあります。

具体的には、会社の権利や義務に重大な影響を及ぼす手続きにおいて、会社の最終的な意思表示のために使用されます。

代表者印にはサイズに関しても明確な規定があり、「印影が1cmから3cmの正方形に収まる大きさであること」が求められます。

多くの場合、18mmあるいは21mmの丸形が、定番のサイズとして選ばれます。

代表者印については、以下の記事でより詳しく解説しています。

銀行印

銀行印は、会社の財産を管理する金融機関との取引に限定して使用される、専門性の高い印鑑です。

法人口座を開設するときに金融機関に登録する印鑑であり、1つの銀行口座につき1本が原則となります。

預金の引き出しや、小切手や手形の発行などを行うこともできる印鑑なので、代表者印(会社実印)の次に大切な印鑑ともいえます。

銀行印は代表者印で代用することも可能です。

しかし、万が一紛失したり盗難の被害にあった場合を考慮して、銀行印を作成してリスクを分散させておくのが一般的です。

サイズに関しては金融機関ごとに規定が違います。

多くの場合は12mmか13.5mmの、会社代表者印よりもひと回り小さいサイズを選んでおけば問題ありません。

しかし、地方銀行や信用金庫に口座を開く際は、あらかじめ規定のサイズについて窓口やウェブサイトで確認しておきましょう。

角印(会社印)

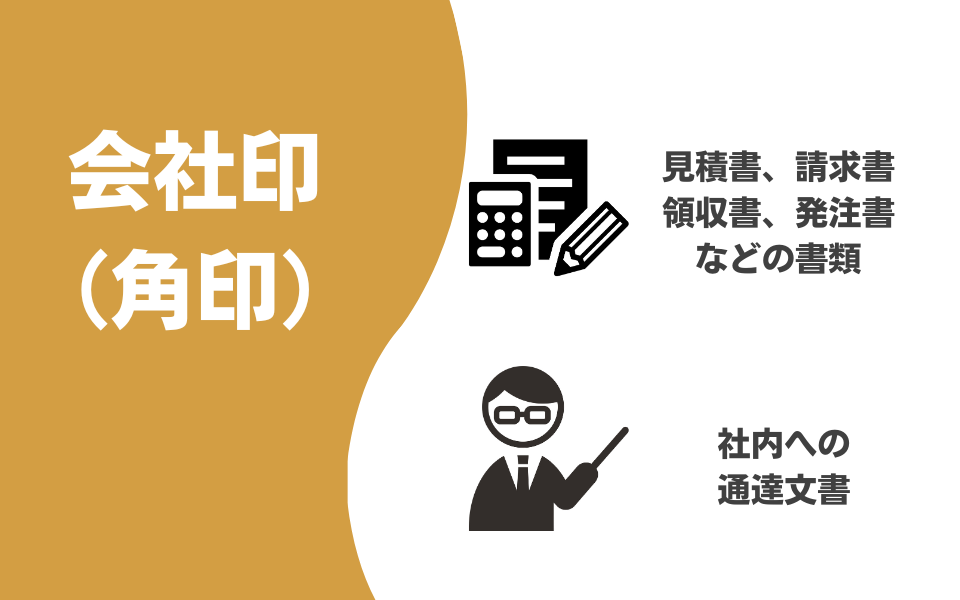

角印は、法務局や銀行には登録しない、会社の「認印」として機能する印鑑です。

その役割は、日常業務で発行する請求書や領収書、社内への通達書などに対して、会社がそれらを公式に発行・承認したことを慣習的に示すことにあります。

角印は法務局などへの登録は不要で、サイズや所持本数に制限もありません。そのため事業所ごとに1本ずつ用意しておくケースもあります。

印影が1cmから3cmの正方形に収まる大きさであれば、角印を代表者印(会社実印)として登録することも可能です。

もっとも、銀行印と同じくセキュリティの観点から、代表者印と角印はそれぞれ使い分けるのが一般的です。

なぜ法人には複数の印鑑が必要なのか

印鑑が複数本あると、そのぶん管理が面倒になります。

しかし「リスクの分散」と「業務の効率化」という観点から、ほとんどの法人は複数の法人印をそろえています。

リスクを分散させるため

複数の法人印を使い分ける最も大きな理由は、会社の命運を左右しかねない会社実印を、紛失や盗難、悪用といったリスクから守るためです。

会社実印は、法務局に登録された法的に最も効力の強い印鑑です。

この会社実印を銀行での手続きや日々の請求書発行にまで使っていると、そのぶん紛失や盗難に遭う可能性が高まります。

万が一、会社実印が第三者の手に渡り、会社に不利益な契約書に不正に押印されてしまった場合、会社はその契約に対して責任を問われる恐れがあります。

普段使いの角印や、金融機関専用の銀行印を別に用意することで、重要な会社実印の出番を限定し、日頃は金庫などで厳重に保管できるのです。

業務を効率化するため

用途の違う法人印をそろえるのは、業務を効率化するためという理由においても重要です。

会社の業務は、ひとつの流れで進むわけではありません。経理担当者が銀行で手続きをする一方で、営業担当者は取引先に見積書を提出するなど、複数の業務が同時に進行します。

もし印鑑がひとつしかなければ、誰かがそれを使っている間、ほかの担当者の業務は完全に止まってしまいます。

これでは、ビジネスのスピードが求められる現代において、大きな機会損失につながりかねません。

部署や用途ごとに印鑑を分けることで、業務が同時並行でスムーズに進みます。

経理部は銀行印、営業部は角印をそれぞれ管理・使用することで、組織全体の生産性は大きく向上するのです。

多くの従業員が法人印を使用するのであれば、作成を検討してみましょう。

法人印は「会社設立時」に準備しよう

法人印は会社の印鑑なので、まだ会社が存在していない設立段階では使用する機会はほとんどありません。

しかし、書面で登記申請を行う際には、登記申請書に「法務局で印鑑登録を行った代表者印」の押印が必要です。

法人印は、最短即日で受け取れるケースもありますが、業者や時期によっては作成に数日かかることも少なくありません。

登記申請のスケジュールに間に合うよう、余裕を持って印鑑作成を依頼しておきましょう。

会社設立で必要になる印鑑については、以下の記事で詳しく解説しています。

株式会社と合同会社の法人印の違い

株式会社と合同会社で使用する法人印の種類や法的な役割に、根本的な違いは一切ありません。

どちらの会社形態であっても、代表者印や銀行印、角印といった基本的な印鑑を準備するという点ではまったく同じです。

唯一異なる点が、代表者印に彫刻する役職名です。

株式会社の場合、代表者の役職名は代表取締役のため、代表者印には一般的に「代表取締役印」と刻まれます。

一方で合同会社の場合は、代表者の役職名が代表社員のため、代表者印の印面は「代表社員之印」となります。

ごくまれに、印鑑の注文時に設立する会社の形態を伝えなかったため、印面の役職名が実際と異なってしまうケースがあります。

代表者印の注文時には必ず、発注先に設立するのが株式会社なのか合同会社なのかを正確に伝え、間違いのないようにしましょう。

合同会社の印鑑については、以下の記事でも解説しています。

電子印鑑とは

電子印鑑とは、紙の書類に押す物理的な印鑑の代わりに、パソコンやスマートフォン上で作成・押印できるデジタルの印鑑のことです。

リモートワークの普及やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の流れを受け、多くの企業で導入が進んでいます。

ただし、一般的に電子印鑑と呼ばれるデジタル印鑑は、実際は以下の2つの種類に分けられます。

- 印影データ

- 電子署名付き電子印鑑

それぞれの特徴について、より詳しく解説します。

印鑑のイメージを画像化した「印影データ」

印影データとは、物理的な印鑑の印影をスキャナで取り込んだり、専用のソフトで作成したりして、単純に画像データ(JPEGやPNGなど)にしたものです。

このタイプの電子印鑑は、手軽に作成できる反面、簡単にコピーや偽造ができてしまいます。

「誰が」「いつ」押印したのかを客観的に証明するしくみを持たないため、法律上の証拠能力の立証が難しいとされます。

そのため、用途は社内文書の確認や回覧といった、認印のような役割に限定されます。

法的な効力を持つ「電子署名」

電子署名とは、誰が、いつ、何を承認したのかを証明するための識別情報(電子証明書やタイムスタンプ)のことです。

この電子署名には、電子署名法という法律に基づき、物理的な実印による押印に相当する、極めて強い法的効力が認められています。

参考:電子署名及び認証業務に関する法律 第三条|e-Gov 法令検索

法人印も電子化できるのか

代表者印などの重要な印鑑も、電子署名によって電子化することが可能です。

より正確に言えば、これまで代表者印の押印が必須だった取引や手続きが、電子署名を付与することで行えるケースが増えています。

請求書や見積書に使う角印は、認印として単なる印影データを利用したり、より信頼性が必要な場合には電子署名を用いたりといった使い分けも可能です。

しかし、実在する店舗を構える銀行での法人口座開設では、依然として物理的な銀行印を求められるケースが多いのが実情です。

代表者印や角印に関しても、自社だけでなく契約の相手方にも電子契約に応じてもらう必要があります。

事業用定期借地契約など、現在でも書面での契約書の作成・交付が義務付けられている契約も一部存在します。

こうした状況を考慮すると、実務上は物理的な法人印も用意し、状況によって電子署名などと使い分ける運用が必要でしょう。

法人印のよくある質問

法人印の使い分けや登録の必要性など、よくある質問に回答します。

法人印は種類が多く混乱しがちなので、ぜひ一度目を通してください。

法人印は必ず作らないといけないのか

2021年に商業登記規則が改正され、オンラインで登記申請をする場合は印鑑届書の提出が任意になりました。

これにより、代表者印を作らなくても会社設立は可能となっています。

しかし、実際に法人として業務を行ううえでは、最低でも代表者印は必須といえます。

余計なトラブルを回避するためにも、法人印は必ず作成しておきましょう。

登録が必要なのはどの法人印か

登録が必要なのは、代表者印と銀行印の2種類です。

代表者印は法務局で、銀行印は法人口座を開設した金融機関で登録を行います。

法務局での印鑑登録は、「印鑑(改印)届書」を提出して行います。

提出の際には、代表者印だけではなく「提出者の個人実印」と「3カ月以内に取得した個人実印の印鑑証明書」が必要になるので注意しましょう。

それぞれの法人印の持つ法的効力にはどのような違いがあるのか

契約の成立そのものは法人印の種類で左右されませんが、何らかのトラブルが合った際の訴訟上の証拠力(成立の真正の推定)には、契約で使用された印鑑によって差が出ます。

代表者印を使用していた場合、印鑑証明書で印影を照合できるため「その契約に確かに同意した」という立証が容易になります。

一方、銀行印は銀行との取引照合用の届出印であり、角印は会社名表示の性格が強く、重要契約には不向きです。

従って、重要度に応じた使い分け(代表者印/銀行印/角印)を押印規程で明確化することが法務リスクの低減につながります。

代表者印を個人印で代用できるのか

法律の条文上は、個人の印鑑を法人の代表者印として登録することを直接禁止する規定はありません。

そのため、サイズなどの要件を満たせば、手続き上は個人印を代表者印として印鑑登録することも可能です。

しかし、個人印と代表者印が同じ印鑑の場合、紛失や盗難、悪用時のリスクが非常に高いものとなってしまいます。

さらにその印鑑が押された契約書は、「代表者個人」が結んだものなのか、それとも「法人」として結んだものなのか、第三者には区別がつきません。

これにより「会社の債務を個人が負う」「個人の契約を会社が履行する」といった責任の混同が生じてしまいます。

こうした印鑑の運用は、金融機関や取引先からの信用を著しく損ねる原因にもなります。

会社を設立する際は、必ず法人専用の代表者印を新たに作成し、個人と法人を明確に区別して管理・運用してください。

法人印を紛失したらどうすればいいのか

どの法人印を紛失した場合でも、最初に行うべきは警察への届出です。

最寄りの警察署または交番に遺失届(盗難の場合は盗難届)を提出してください。

この届出により発行される受理番号は、後述する印鑑変更の手続きで必要になる場合があります。

また、いつ紛失・盗難にあったかを公的に記録することは、印鑑が不正利用された際に、自社の責任範囲を限定するうえで重要な証拠となります。

紛失した印鑑が代表者印の場合は、新しい代表者印を用意し、法務局へ「印鑑(改印)届書」を提出します。

これにより旧印は届出印としての効力を失い、新しい印影が照合対象として登録されます。

すぐに新しい代表者印を用意できないときは「印鑑・印鑑カード廃止届書」を提出することで、さしあたり旧印の効力を失効させられます。

この場合、速やかに新しい代表者印を用意し、改めて「印鑑(改印)届書」を提出しましょう。

銀行印を紛失した場合は、直ちに取引のある金融機関に連絡し、口座の支払い停止を依頼して、第三者による不正な出金を防ぎます。

そのあとに、新しい銀行印、通帳、代表者の本人確認書類など、金融機関が指定する持ち物を持参して、窓口で正式な改印手続きを行いましょう。

角印を紛失した場合は、もともと登録が必要な印鑑ではないため、法的な失効手続きも存在しません。

しかし、契約書や請求書などで同じ印影が継続して使用されていると、混乱が生じる可能性があります。

印影の異なる角印を新たに作成し、主要な取引先には、角印を紛失し新しいものに変更した旨を通知しておきましょう。

法人印の作成や使い方で困ったら税理士や司法書士に相談しよう

法人印は会社の意思決定にも関わる印鑑なので、適切に管理して運用しなくてはいけません。

代表者印や銀行印は、関係する機関に登録を行う必要もあります。

初めて会社を設立するときは「印鑑登録はどうやればいいのだろう」「自分の会社の規模や業務で必要になる法人印はどれなんだろう」といった疑問を持つこともあるでしょう。

法人印の作成や使い方で困ったときは、税理士などの会社設立の専門家に相談してみてください。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。

契約を結ぶかはお任せしており、実際にご相談いただいた方のうち4割ほどは、無料相談だけの利用となっております。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。

法人印について税理士に相談できることリスト

法人印について、税理士には主に以下のようなことを相談できます。

- 事業の種類や規模をふまえた、法人印作成の必要性

- 印鑑の管理や内部ルールについて

- それぞれの印鑑の使い道や書類ごとの押印の判断

- サイズや素材、書体の選び方

- 紛失時の対応

- 電子印鑑の導入

- 印鑑作成費用の経理処理

法人印の運用は、日々の会計や税務と密接に関わっています。

一方で、代表者印の法務局での登録は司法書士へ、印鑑による法的な紛争は弁護士へと、相談内容に応じて専門家を使い分けることが、健全な会社経営の鍵となります。

ベンチャーサポートグループでは税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士、弁護士などさまざまな士業が在籍しているため、ワンストップで相談が可能です。

ぜひお気軽に、無料相談までお電話ください。