記事の要約

- 相続財産清算人は、被相続人(故人)の遺産の管理・清算をするため、家庭裁判所に選任される

- 故人の生前の借金を回収したり、遺言の内容を実行するために重要な役割を果たす

- 相続財産清算人を選任する手続きは複雑なため、専門家にサポートしてもらうのがおすすめ

「亡くなった方(被相続人)に身寄りがない」「相続人全員が相続権を手放してしまった」などの状況では、残された財産を管理する人がいなくなります。

これによって生じる諸問題を解決するために設けられているのが、「相続財産清算人」の制度です。

本記事では、相続財産清算人の役割や必要となる場面、選任のための手続きなどをお伝えします。

なお、相続財産清算人の選任の手続きには専門的な知識が求められ、手間もかかります。

当グループでは、相続財産清算人に関する手続きのお手伝いをしておりますので、お困りのことがございましたら、下記からお気軽にご相談ください。

目次

相続財産清算人とは?

「相続人が誰もいない」「相続人全員が相続放棄をした」などの場合に、被相続人の遺産の管理・清算をするために選任されるのが「相続財産清算人」です。

相続財産清算人は、家庭裁判所によって選任され、主に以下の役割を担います。

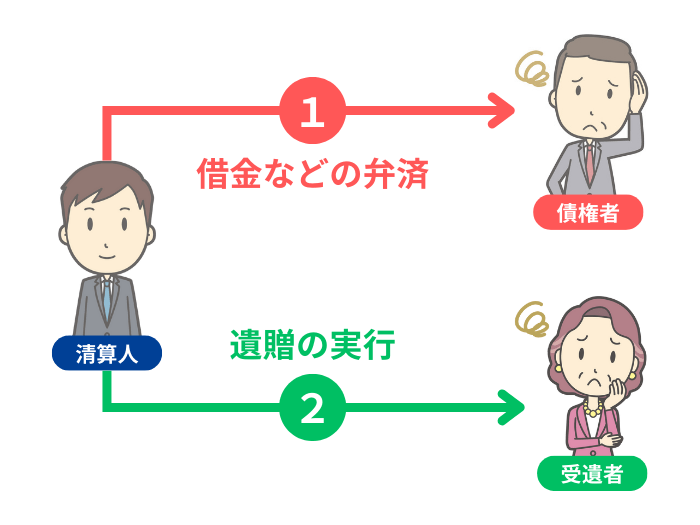

- 被相続人の財産の調査・管理

- 不動産などの相続財産の現金化

- 被相続人の債務(借金など)の弁済

- 遺言による遺贈の実行

- 最終的に残った財産の国庫への帰属

【参考】「相続財産管理人」との違い

2023年(令和5年)4月1日施行の民法改正により、従来の「相続財産管理人」に関する制度が見直されました。

この改正により、以下の2点が変更されています。

- 遺産の清算を主な目的として選任される者の名称が「相続財産管理人」から「相続財産清算人」に変更された

- 相続の承認や放棄がされるまでの間など、相続財産の保存を主な目的として選任される「相続財産管理人」(民法897条の2)の制度も新たに設けられた

このように改正後の民法では、目的に応じて「相続財産清算人」と「相続財産管理人」が区別されています。

本記事では、主に遺産の「清算」を目的として選任される「相続財産清算人」について解説しています。

相続財産清算人が問題を解決する場面3選

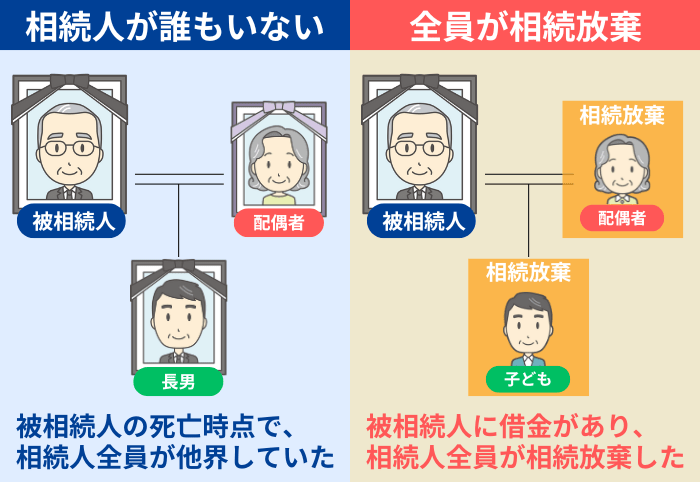

法律(民法)では、相続財産清算人を選定しなければならないのは、「相続人のあることが明らかでないとき」とされています。具体的には、以下の2つの場合が想定されます。

- 戸籍上の相続人が存在しない

- 相続人全員が相続放棄をした

そのうえで、主に次のような場面で、相続財産清算人は問題を解決してくれます。

- 故人の借金を回収する

- 故人の遺言で財産を受け取る

- 相続人以外の人が遺産を取得する

ここでは、それぞれのケースについて詳しく見ていきます。

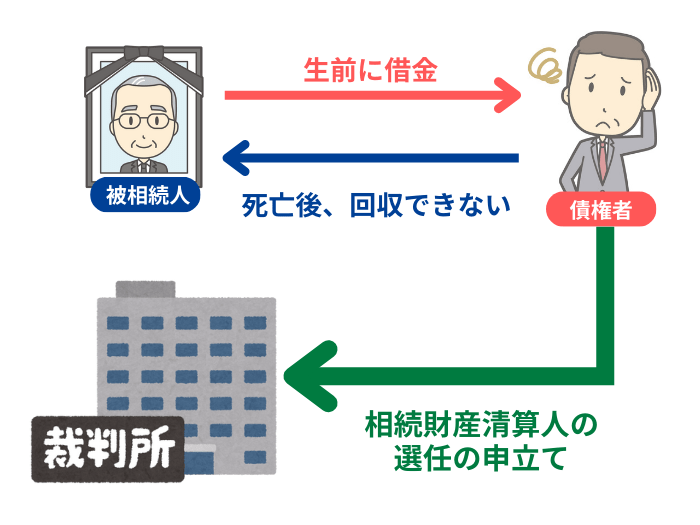

ケース1. 故人の借金を回収する【債権者】

被相続人に対してお金を貸していたり、未納のままの家賃などがあったりする「債権者」は、相続人がいないと貸したお金などを回収できません。

このような場合、債権者は家庭裁判所に「相続財産清算人の選任の申立て」をします。

その後、選任された相続財産清算人を通じて、債権者は被相続人の財産から借金を回収できます。

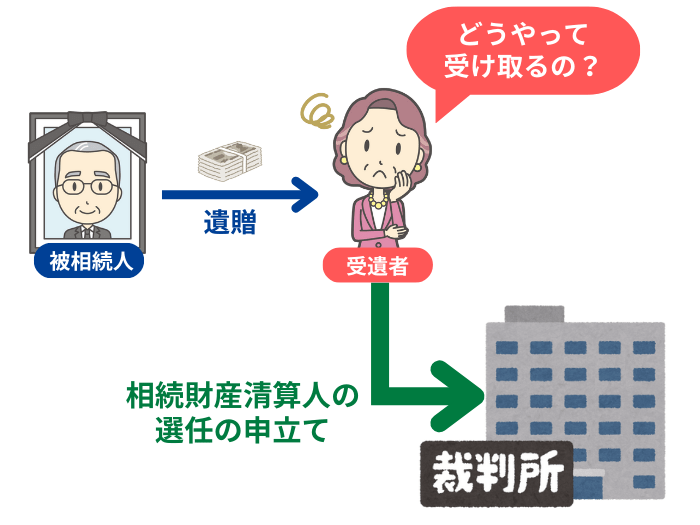

ケース2. 故人の遺言で財産を受け取る【受遺者】

被相続人が作成した遺言によって、財産を取得する人のことを「受遺者」といいます。

受遺者は、亡くなった人に相続人がいない場合、遺言の内容を実現するために相続財産清算人の選任を申し立てられます。

そこで選任された相続財産清算人が、遺言の内容に従って財産の引き渡しなどを行います。

ただし、自分に相続人がいないケースで誰かに遺贈したいときは、遺言で「遺言執行者」を指定しておくほうが、手続きはスムーズです。

遺言執行者については、下記の記事で詳しくお伝えしています。

ケース3. 相続人以外の人が遺産を取得する【特別縁故者】

被相続人に相続人がいなくても、下記に該当する人は「特別縁故者」として、財産の全部または一部を受け取れる可能性があります。

| 該当者 | 具体例 |

|---|---|

| 被相続人と生計を同じくしていた人 | 長年連れ添った内縁の妻・夫 |

| 被相続人の療養看護に努めた人 | 献身的に介護をしていた友人 |

| その他、被相続人と特別の縁故があった人 | 日常的に世話をしていた隣人 |

相続財産清算人を選任する手続きと費用

相続財産清算人は、家庭裁判所への申立てによって選任されます。ここでは、その手続きの概要をお伝えします。

申立人と申立先

相続財産清算人の選任を申し立てられるのは、以下のいずれかに該当する人です。

- 利害関係者(被相続人の債権者・受遺者・特別縁故者など)

- 検察官

これらの人が、申立先として「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」で手続きをします。

家庭裁判所の管轄は、裁判所のWebサイトで確認できます。

申立てに必要な主な書類

相続財産清算人の選任の申立ての際に必要となる主な書類は、下記のとおりです。

| 書類 | 概要 |

|---|---|

| 申立書 | ・様式は裁判所のWebサイトでダウンロードできる |

| 被相続人に関する書類 | ・出生から死亡までの連続するすべての戸籍謄本 ・住民票除票または戸籍附票 |

| 相続人の不在を明らかにする書類 | ・父母、子ども、兄弟姉妹などの戸籍謄本 ・具体的にどの書類が必要かは事案によって異なる |

| 財産を証明する資料 | ・不動産登記事項証明書、通帳のコピーなど |

なお、状況によっては、追加の書類が必要になることもあります。必要書類の詳細は、裁判所のWebサイトでご確認ください。

申立ての手続きの流れ

相続財産清算人が選任されるまでの一般的な流れは、以下の通りです。

| ステップ | 概要 |

|---|---|

| 1. 申立ての準備 | 必要書類の収集・作成をする |

| 2. 家庭裁判所への申立て | 管轄の家庭裁判所に申立書と添付書類を提出する |

| 3. 家庭裁判所による審理 | 裁判所が相続人の有無などを調査する |

| 4. 相続財産清算人の選任 | 地域の弁護士など、裁判所が適任と判断した人を選ぶ |

| 5. 相続財産清算人の選任公告 | 相続財産清算人が選任されたことが官報に掲載される |

選任手続きに必要な費用

相続財産清算人を選任する手続きには、主に以下の費用がかかります。

| 費用の種類 | 概要 |

|---|---|

| 書類の取得費 | ・申立ての必要書類を発行してもらうための手数料 ・1通あたり数百円ほど |

| 収入印紙 | ・申立ての際に800円分の収入印紙が必要 |

| 郵便切手 | ・申立人との連絡に必要な郵便切手の代金をあらかじめ裁判所に渡す ・2,000円程度になることが多い |

| 官報公告料 | ・相続財産清算人の選任公告の際、官報に掲載する費用として5,075円かかる |

| 相続財産清算人への報酬 | ・遺産額や業務内容によって変動し、数十万円以上になることもある ・基本的には、相続財産のなかから支払われる |

なお、上記の「相続財産清算人への報酬」など、相続財産を管理するための費用が不足することに備えて、多くの場合は「予納金」の納付を裁判所から求められます。

金額は「相続財産の価額」などから事案ごとに判断され、100万円ほどになるケースもあります。

以上でお伝えした「相続財産清算人の選任」の手続きについて、わからないことや不安なことがございましたら、下記から当グループにご相談ください。

相続財産清算人が選任された後の流れ

相続財産清算人が選任されると、遺産の管理・清算の手続きが始まります。その具体的な流れは、下記のとおりです。

- 公告で相続人・債権者・受遺者を捜索する

- 債務の弁済・遺贈を実行する

- 特別縁故者へ財産分与する

- 残りの財産を国庫へ帰属する

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

ステップ1. 公告で相続人・債権者・受遺者を捜索する

まずは、「相続人」と「債権者(故人がお金を借りていた人など)・受遺者(遺言で財産を渡される人)」を探し出す必要があります。

そのために行われるのが「公告」という手続きです。

公告とは、広く一般の人々に向けて、法的な手続きに関する重要なお知らせを公表することです。

新聞や官報(国が発行するお知らせのようなもの)などに掲載され、心当たりのある関係者に情報を届け、名乗り出てもらう機会を設けます。

相続財産清算人の選任の手続きでは、次の2つの公告がなされます。

| 公告の種類 | 主体 | 期間 |

|---|---|---|

| 相続人がいるならば、名乗り出ることを求める公告 | 家庭裁判所 | 6カ月以上の期間を定める |

| 被相続人の債権者や受遺者に申し出ることを求める公告 | 相続財産清算人 | 2カ月以上の期間を定める |

ステップ2. 債務の弁済・遺贈を実行する

相続財産清算人は、公告をしても相続人が現れなかった場合、債権者・受遺者からの申出期間の経過後に、相続財産から「債権者への弁済」や「受遺者への遺贈」を実行します。

このとき、「債権者への弁済」のほうが優先され、その後に「受遺者への遺贈」を行います。

なお、財産のなかに「不動産」など現金以外のものがある場合は、必要に応じて売却し、現金化してから支払いに充てます。

ステップ3. 特別縁故者へ財産分与する

特別縁故者は、ステップ2の「弁済」や「遺贈」を行っても相続財産が残っている場合に財産分与を受けられます。

その際に必要な「家庭裁判所への請求」は、相続人捜索の公告期間が満了してから3カ月以内に行わなければなりません。

家庭裁判所がこの請求を認めたとき、相続財産清算人は特別縁故者へ財産を分与します。

ステップ4. 残りの財産を国庫へ帰属する

ここまでのステップを踏んで、なお財産が残っている場合、その財産は最終的に国庫に帰属することになります。

この国庫帰属の手続きをもって、相続財産清算人の任務は終了となります。

相続財産清算人に関するよくある質問

最後に、相続財産清算人に関してよくある質問とその回答を紹介します。

Q1. 予納金は必ず支払わなければならない?

相続財産のなかに、相続財産清算人の報酬などを支払うための「現金・預貯金が十分にある」場合は、予納金が不要となることもあります。

なお、すべての手続きが完了した後、予納金に残額があれば、申立人に返還されます。

Q2. 相続財産清算人には、誰がなる?

多くの場合、家庭裁判所がその地域の弁護士を相続財産清算人として選任します。

相続財産清算人に関する悩みは専門家に相談!

この記事では、相続財産清算人の役割や選任の手続き、かかる費用などをお伝えしました。

相続財産清算人の選任の手続きには、専門的な知識が求められ、手間もかかります。

このため、「自分ひとりで手続きを進めるのは不安」と感じる方は、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

専門家にサポートしてもらうことで、以下のようなメリットを得られます。

- 複雑な申立て手続きや書類の作成を任せられる

- 法的な問題を適切に処理してもらえて、予期せぬトラブルも避けられる

- 必要な費用や期間の見通しについて、具体的なアドバイスを受けられる

当グループには、相続を専門とする弁護士が在籍しており、相続財産清算人に関するご相談を無料で承っております。