記事の要約

- 自動車を相続した際は、運輸支局で名義変更の手続きをしなければならない

- 遺産分割協議や相続税申告をするために、「自動車の評価額」を調べる必要がある

「車を相続したときには、どのような手続きが必要なの?」

このような疑問をお持ちの方へ向けて、本記事では自動車の相続手続きの流れをお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関する相談を無料で受け付けております。ご不明な点がございましたら、下記からお気軽にご連絡ください。

目次

▼自動車の相続については、下記の動画でも解説しています

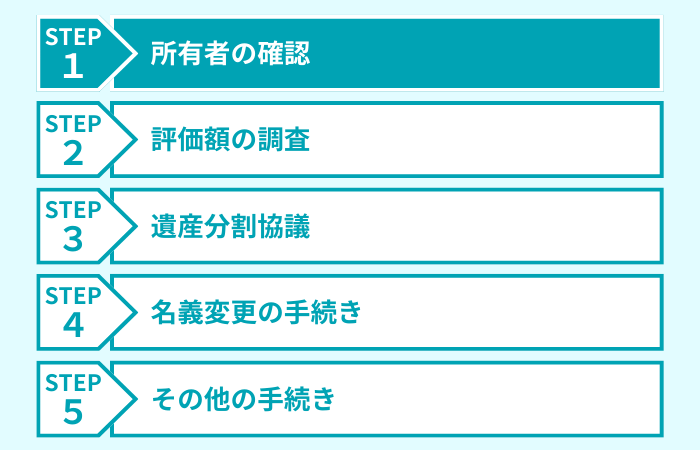

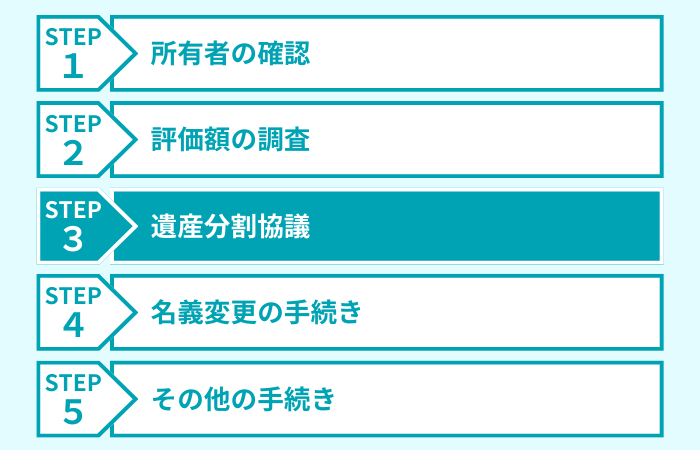

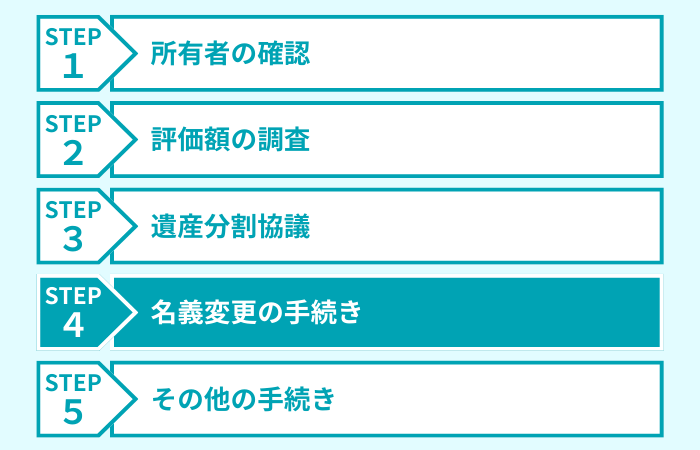

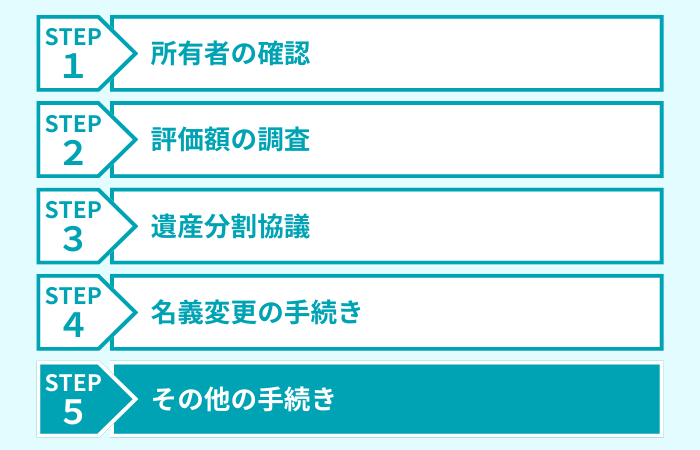

【5ステップ】自動車の相続手続きの流れ

自動車の相続手続きは、次の流れで進めていきます。

以下では、それぞれのステップを詳しく見ていきます。

ステップ1:所有者の確認

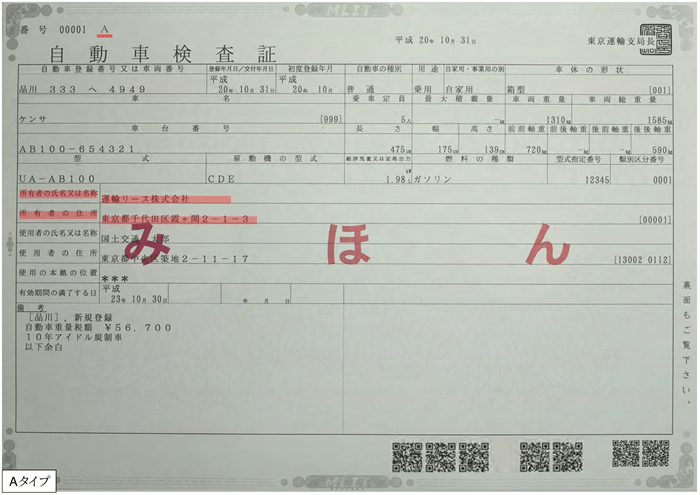

自動車の相続手続きは、まず「車検証(自動車検査証)」を確認することから始まります。

車検証の見本

一般的には、車内のグローブボックス(助手席の前にある収納スペース)に、車の取扱説明書などと一緒に保管されていることが多いです。

車検証が見つかったら、「所有者の氏名又は名称」の欄を確認してみてください。

このとき、所有者が「亡くなった方」ではなく、「ローン会社」や「ディーラー」になっている場合には注意が必要です。

これは、車を購入した際のローンがまだ残っている状態のため、相続手続きを進める前に返済をしなければなりません。

そこで、まずはローンの返済方法について、ローン会社やディーラーに問い合わせましょう。

なお、車検証が見つからない場合は、運輸支局で「登録事項等証明書」を発行してもらうことで、所有者を確認できます。

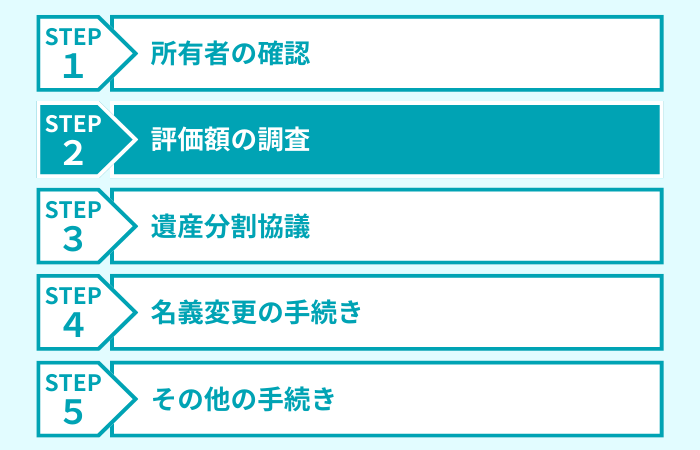

ステップ2:評価額の調査

所有者が確認できたら、次に「その自動車に、どれほどの価値があるのか」を調べます。

ここで車の評価額を調査するのは、以下の2つの理由からです。

| 理由 | 概要 |

|---|---|

| 遺産分割をするため | 故人が遺した財産を相続人同士で公平に分けるために、車の価値を客観的な金額で把握しておく必要がある |

| 相続税の申告のため | 相続税の申告が必要な場合、車も「財産」の1つとして、その価額を申告書に記載しなければならない |

以下では、具体的な評価額の調査方法をお伝えします。

方法1:インターネットで調べる

1つ目に紹介するのは、インターネットの中古車買取サイトなどで、おおよその「買取相場」を調べる方法です。

サイトの案内に従い、車検証を見ながら以下の情報を入力すれば、目安の金額がわかります。

- メーカー

- 車種、グレード

- 年式

- 走行距離

- ボディカラー

ただし、この方法は手軽に評価額の目安がわかる一方、傷・へこみなどの損傷や、改造などの要素は考慮されません。

もしも、本来の価値よりも高く評価してしまった場合、後で相続税の負担が重くなることがあります。

方法2:専門業者に査定を依頼する

より正確な金額を知りたい場合には、ディーラーや中古車買取店に「査定」を依頼しましょう。

専門家に実物を見てもらうことで、車体の損傷や改造なども考慮した評価額を教えてもらえます。

このときに発行される「査定書」は、相続税申告の際の提出資料としても使えます。

ワンポイント

しかし、実際に相続手続きをする際は、ここでお伝えした「インターネットで調べる」「専門業者に査定を依頼する」のいずれかの方法が採られるケースがほとんどです。

ステップ3:遺産分割協議

自動車の価値を評価できたら、「遺産分割協議」で「誰がその車を引き継ぐか」を決めます※1。

この話し合いで決まった内容は、「遺産分割協議書」という書類にまとめましょう。

なお、自動車は複数の相続人で「共有」にすることも可能ですが、基本的にはおすすめできません。

これは、共有名義の車を売却・廃車する際に「名義人全員の同意」が必要になり、手続きが煩雑になるからです。

ステップ4:名義変更の手続き

自動車を引き継ぐ人が決まったら、名義を「故人」から「新しい所有者」へ変更しましょう。

この名義変更の手続きは、その車が登録されている地域を管轄する「運輸支局」で、「所有者に変更があった日から15日以内」に行う必要があります。

各運輸支局の管轄は、「自動車検査登録総合ポータルサイト」で確認できます。

名義変更の手続きをする際に提出を求められる書類は、次のとおりです。

相続の状況によって必要書類は変わるため、事前に窓口となる運輸支局に電話などで確認することをおすすめします。

ワンポイント

この申立書は、相続人全員が押印する必要がないため、手続きがより簡単になります。

なお、「平日に運輸支局へ行く時間が取れない」「書類集めが大変」など、ご自身での対応が難しい場合は、行政書士に手続きを代行してもらうことも可能です。

ステップ5:その他の手続き

名義変更が完了した後は、その車を今後どうするかによって、必要な手続きが異なります。

ここでは、「相続した自動車に乗り続ける場合」と「相続した自動車を手放す場合」で、それぞれ必要となる手続きをお伝えします。

相続した自動車に乗り続ける場合

相続した自動車に乗り続ける場合は、下記の手続きが必要です。

| 手続き | 概要 |

|---|---|

| 自動車保険の名義変更 |

・「自賠責保険」と「任意保険」の両方で、名義変更が必要 ・加入している会社に名義変更をしたい旨を連絡して、手続きを進める |

| 駐車場の契約手続き | ・故人が駐車場を借りていた場合は、管理会社に連絡し、契約者を変更する |

なお、「自動車税」に関しては、運輸支局で名義変更をすれば、自動的に新しい所有者に納税通知書が届くようになるため、特別な手続きは不要です。

また、忘れがちですが、車にETCカードが挿入されているのであれば、必ずご自身名義のカードに差し替えましょう。

故人のETCカードは、紐づけられているクレジットカードが利用停止になると使えなくなります。

相続した自動車を手放す場合

相続した自動車を手放すときには、次の手続きが必要です。

| 手続き | 概要 |

|---|---|

| 売却・廃車の手続き |

・中古車買取店や解体業者に連絡し、手続きを進める ・廃車にした場合は、運輸支局へ「永久抹消登録申請書」を提出する必要がある ・廃車すると、納付済みの自動車税の一部が、残り期間に応じて還付される |

| 自動車保険の解約手続き |

・保険会社に連絡して解約の手続きをする ・残りの契約期間によっては、保険料の一部が返金されることがある |

| 駐車場の解約手続き | ・駐車場を借りていた場合は、管理会社に連絡して解約する |

【注意】相続税の申告も忘れずに

自動車を相続した際は、「相続税の申告」が必要になることがあります。

申告の要否は「自動車の評価額」だけで決まるのではなく、預貯金や不動産などの「故人が遺したすべての財産の合計額」で判断しなければなりません。

具体的には、「正味の遺産額※1」が、下記の「基礎控除額」を超えている場合は、相続税の申告が必要です。

相続税の基礎控除額

なお、相続税の申告期限は「故人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。

- ※1

- 預貯金・不動産といった「プラスの財産」から、債務などの「マイナスの財産」を差し引いた額のこと

自動車の相続に関するよくある質問

最後に、自動車の相続に関連して、よくある次の質問にお答えします。

Q1:軽自動車の相続手続きは?

相続した軽自動車の名義変更は、「運輸支局」ではなく「軽自動車検査協会」で行います。

手続き自体は、「遺産分割協議書」の提出を求められないなど、普通自動車よりも簡単です。

Q2:バイクの相続手続きは?

バイクの相続手続きは、排気量によって、下記のように「窓口」が異なります。

| 排気量 | 窓口 |

|---|---|

| 125cc以下(原付バイク) | 市区町村役場 |

| 125cc超(軽二輪・小型二輪) | 運輸支局 |

具体的な手続きの進め方は、窓口に連絡して案内してもらうのが確実です。

Q3:自動車の名義変更をしないとどうなる?

自動車の名義変更をしないと、下記のようなリスクが発生します。

- 故人名義のままでは、売却や廃車ができない

- 事故を起こしたときに、保険金が支払われない

- 自動車税の納税通知書が、故人宛に届き続ける

このことから、必要な手続きはなるべく早めに進めましょう。

Q4:故人の車の車検が切れてたら、どうする?

車検が切れていても、自動車の名義変更などの手続きは問題なく行えます。

ただし、車検が切れた車は公道を走行できないため、引き続き乗りたいときには「車検を通す」必要があります。

まずは、お近くのディーラーや整備工場に連絡し、「相続した車の車検が切れている」と伝えて、必要な対応を相談しましょう。

Q5:相続人ではない孫に車を渡したいときは?

故人が遺言書で「孫に遺贈する」と書いていない限り、孫が車を直接引き継ぐことはできません。

孫に車を渡したいのであれば、名義を一度「法定相続人の誰か」に変更をした後で、あらためて孫に「贈与」か「売却」をする必要があります。

なお、その孫が1年間に受け取った贈与額が、車の評価額を含めて「110万円以上」になった場合は、贈与税の申告・納付が必要です。

正しく自動車の相続手続きを進めましょう

この記事では、亡くなった方の車を相続する際に必要な手続きをお伝えしました。

相続手続きでは、専門的な知識が必要になる場面もありますので、少しでも不安を感じたときは一人で抱え込まず、弊社までお気軽にご相談ください。