記事の要約

- 「遺産分割協議証明書」は、各相続人が遺産分割協議で決まった内容に合意したことを証明する書類

- すべての相続人の分の証明書を集めることで、「遺産分割協議書」と同じように相続手続きで使える

- この証明書は、相続人全員で集まって「遺産分割協議書」に署名・押印するのが難しいケースでよく作成される

相続人の間で遺産の分け方を話し合った後には、その合意内容を証明するために「遺産分割協議書」を作成します。

しかし、「相続人が多い」「遠方に住んでいる人がいる」などの事情で、協議書に全員分の署名・押印をしてもらうのが難しいケースも少なくありません。

そのような場合に作成されるのが、「遺産分割協議証明書」です。

この記事では、「遺産分割協議証明書」の基本的な知識から、具体的な作成・収集の流れまでをわかりやすくお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。相続手続きを進める際に不安を感じることがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。

目次

▼「遺産分割協議証明書」については、下記の動画でも解説しています

遺産分割協議証明書とは?

「遺産分割協議証明書」とは、相続人それぞれが遺産分割協議で決まった内容に合意したことを証明する書類です。

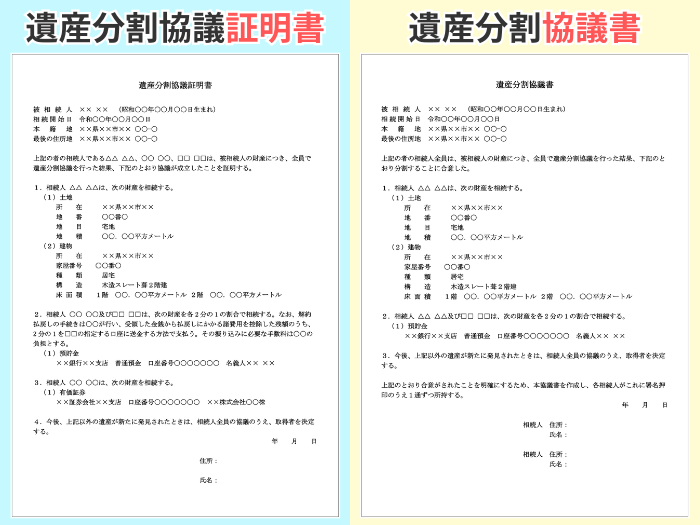

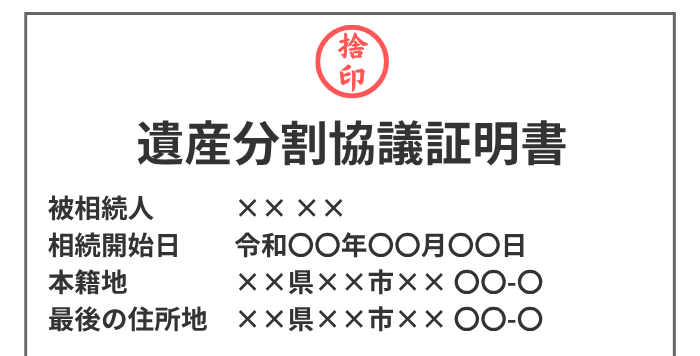

同じような書類に「遺産分割協議書」があり、下記のように書式もよく似ています。

「遺産分割協議証明書」と「遺産分割協議書」の一番の違いは、相続人による「署名・押印の仕方」です。

| 書類 | 署名・押印の仕方 |

|---|---|

| 遺産分割協議証明書 | 相続人一人ひとりが、別々の書類に署名・押印する |

| 遺産分割協議書 | 1つの書類に、相続人全員が署名・押印する |

なお、この2つの書類の「法的な効力」はまったく同じで、下記のような相続手続きで必要となります。

- 相続税の申告

- 不動産の名義変更(相続登記)

- 預貯金の解約・名義変更

- 株式の名義変更

- 自動車の名義変更

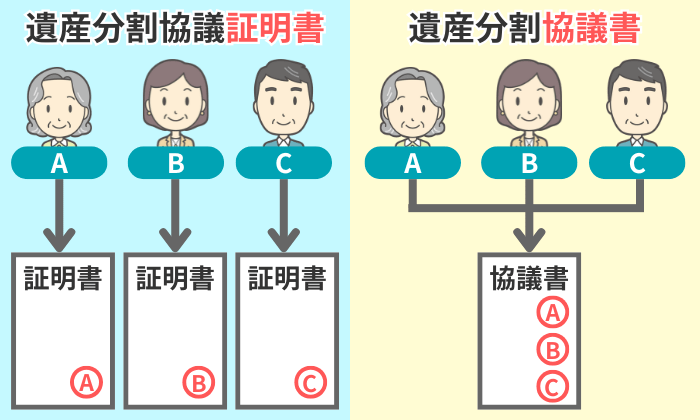

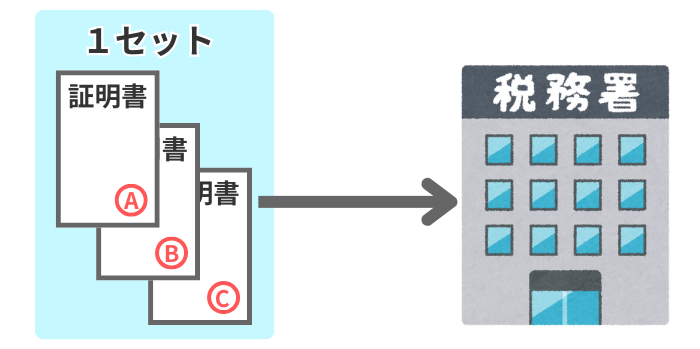

ただし、これらの手続きで「遺産分割協議証明書」を使う際には、相続人「全員分」の証明書を揃え、一つのセットとして提出しなければなりません。

遺産分割協議証明書を作成すべきケースは?

遺産分割協議証明書を作成すべきケースは、「相続人全員で集まって、書類に署名・押印するのが難しいとき」です。

具体的には、下記のような状況が当てはまります。

- 相続人のなかに、遠方に住んでいる人がいる

- 相続人の人数が多い

- 相続人同士の仲が悪く、顔を合わせるのが難しい

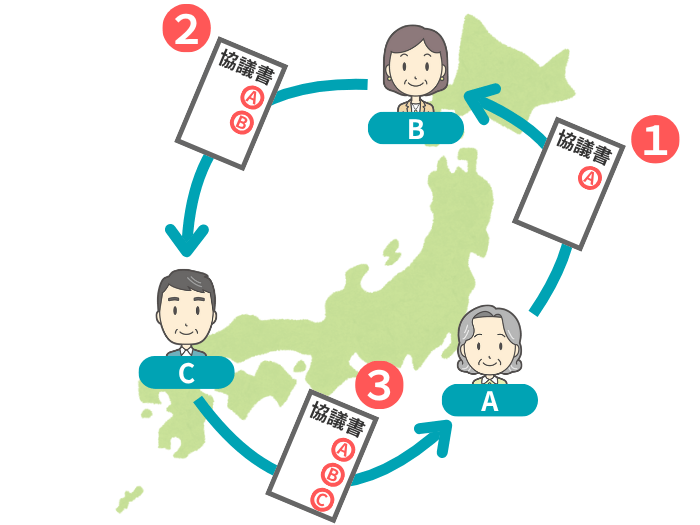

こうした状況で「遺産分割協議書」を作成しようとすると、1枚の書類を回送しなければなりません。

この方法は、全員分の署名が集まるまでに時間がかかるだけではなく、途中で書類を紛失したり、汚してしまったりするリスクもあります。

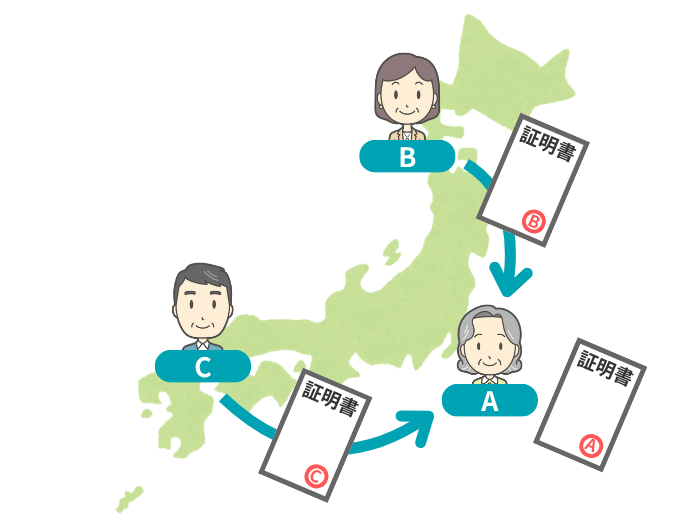

その点、「遺産分割協議証明書」であれば、相続人全員に一斉に書類を送付し、それを返送してもらえばよいため、スムーズに手続きを進められます。

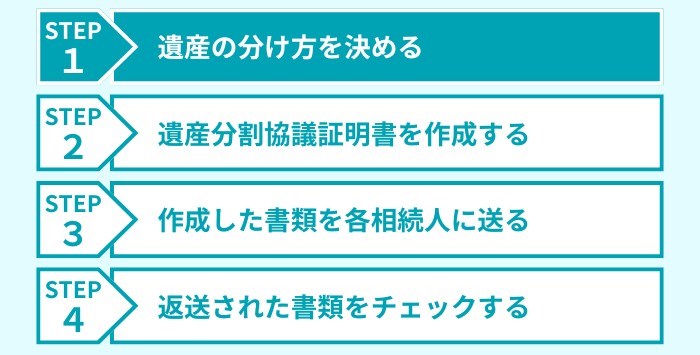

遺産分割協議証明書の作成~収集の流れ

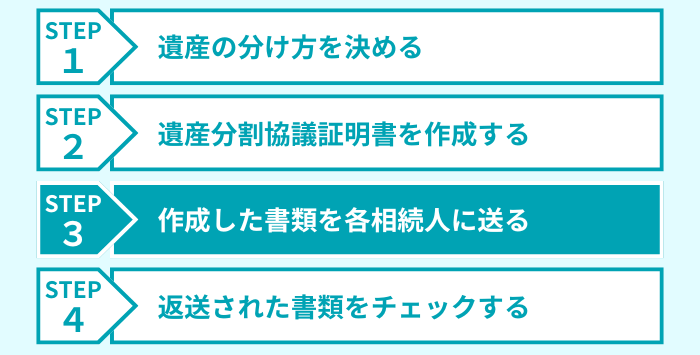

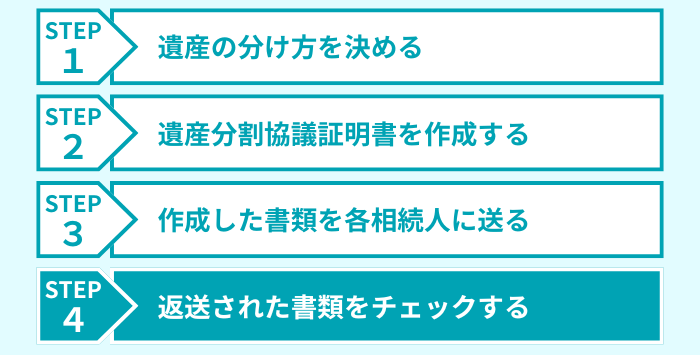

遺産分割協議証明書を作成し、各相続人に署名・押印してもらったものを集めるまでの流れは、下記のとおりです。

ここでは、それぞれのステップについて詳しく見ていきます。

ステップ1:遺産の分け方を決める

まずは、相続人の全員で「故人の遺産の分け方」を話し合います。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遠方に住んでいる方がいるなど、全員で集まるのが難しい場合は、電話やビデオ通話などで協議しても構いません。

合意できた内容は、後で正確に遺産分割協議証明書に記載するため、必ずメモを取っておきましょう。

ステップ2:遺産分割協議証明書を作成する

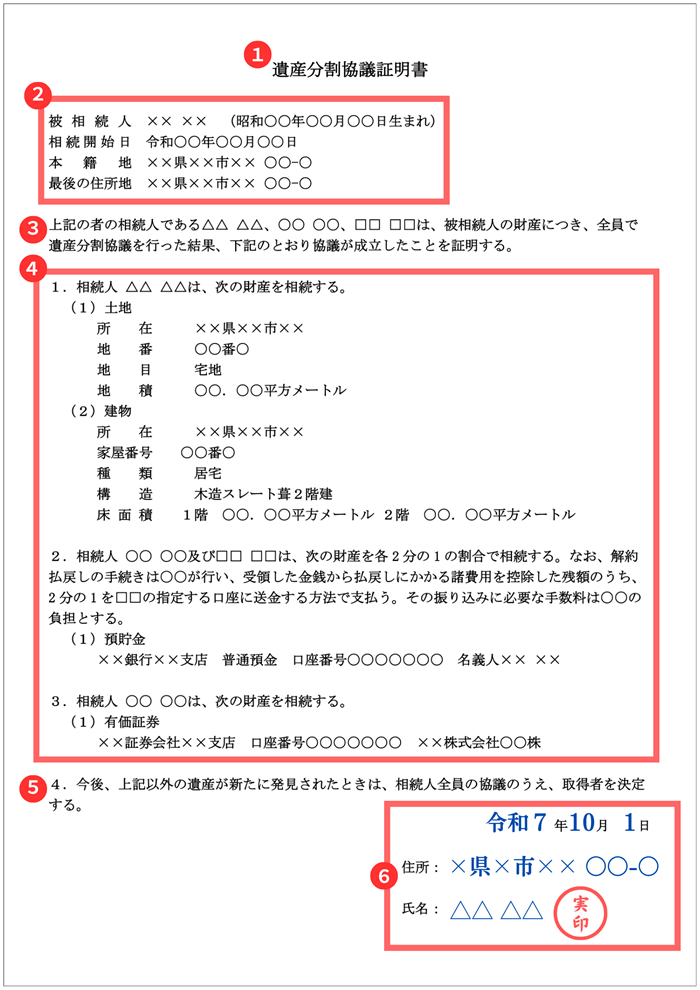

話し合いがまとまったら、下記のテンプレートを活用しながら、遺産分割協議証明書を作成しましょう。

| 項目 | 書き方 |

|---|---|

| ① | ■ 書類のタイトルとして「遺産分割協議証明書」と記入する |

| ② |

■ 「被相続人の情報」として、「氏名・生年月日・相続開始日(亡くなった年月日)・本籍地・最後の住所地」を記載する ■ 記入の際は、戸籍謄本(除籍謄本)のとおりに書く |

| ③ | ■ 相続人全員が遺産の分割方法について、合意にいたった旨を書く |

| ④ |

■ 「相続財産の情報」を記載する ■ テンプレートの書き方を参考にしながら、誰が見てもどの財産のことか特定できるように、登記事項証明書(登記簿謄本)や預金通帳などの公的な書類のとおりに正確に書く |

| ⑤ | ■ 新たな遺産が見つかったときの対応も書いておくと、あとでトラブルになりにくい |

| ⑥ |

■ 各相続人に日付・住所・氏名を自筆してもらう ■ 押印は認印ではなく、必ず「実印」を使ってもらう |

このテンプレートでは、④の部分に「すべての遺産」について誰が相続するのかを記載し、相続人全員に同じ書類を送付することを前提としています。

一方、別の方法として、各相続人に「その人が相続する財産のみ」を記載して渡すことも可能です。

ただし、その方法だと、相続人ごとに個別の書類を作成する手間がかかるのが難点です。

透明性を確保する意味でも、特別な事情がない限りは、テンプレートのようにすべての遺産を記載することをおすすめします。

ステップ3:作成した書類を各相続人に送る

遺産分割協議証明書が完成したら、各相続人に送付して、署名・押印をしてもらいます。

主な送付方法としては次の2つがあるので、各相続人の状況に合わせて選んでください。

| 送付方法 | 概要 |

|---|---|

| 印刷して郵送する | 「保管用」と「返送用」の2部を送付し、1部のみ返送してもらう |

| 電子ファイルで送る | メールやLINEでPDFファイルを送り、相手が印刷して署名・押印したものを送ってもらう |

書類を送付する際は、下記の3点を伝えるようにしましょう。

- 日付は、相手が署名・押印する日の日付を記入してもらう

- 必ず実印を押してもらう

- 印鑑証明書を同封のうえ、返送してもらう

ステップ4:返送された書類をチェックする

全員から書類が返送されたら、不備がないかチェックします。下記のリストを参考に、一つひとつ確認してください。

- 必要な箇所(日付・住所・氏名)は、すべて記入されている?

- 印影がかすれていたり、不鮮明だったりしない?

- 押印は実印で、印鑑登録証明書が同封されている?

1つでも不備があった場合は、その相手に連絡を取り、修正してもらう必要があります。

相続人全員分の書類が完璧に揃ったら、必要な相続手続きを進めましょう。

遺産分割協議証明書に関するよくある質問

最後に、遺産分割協議証明書に関する次の質問にお答えします。

Q1:証明書の日付は、全員バラバラでも問題ない?

遺産分割協議証明書は、各相続人が自分のタイミングで内容を確認し、署名・押印するものです。

このため、全員の日付が異なっていても、まったく問題ありません。

法律上は、複数の証明書に記載されているうち「最後の日付」をもって、遺産分割協議が正式にまとまったものとみなされます。

Q2:証明書に「捨印」は押してもらうべき?

結論から申し上げると、遺産分割協議証明書には、捨印は押してもらわないほうが無難です。

捨印とは、書類の余白にあらかじめ押しておく印影のことで、後から書類に些細な間違いが見つかったときに、訂正印として使います。

一見すると便利なようですが、捨印があることで、書類を取りまとめている人が勝手に内容を書き換えられるようになります。

これにより、捨印を押させた相手に、無用な不信感を抱かせるかもしれません。

以上のことから、捨印を押してもらうよりも、最初から内容に間違いがないよう、「事前に電子ファイルで全員に最終確認してもらう」などの対策をとることをおすすめします。

Q3:相続放棄した人の分も、証明書は必要?

相続放棄をした人の遺産分割協議証明書は、不要です。

法律上、相続放棄の手続きを済ませた方は「はじめから相続人ではなかった」とみなされます。

そのため、相続放棄した人は、遺産分割協議に参加する必要も、遺産分割協議証明書に署名・押印する必要もありません。

ただし、相続手続きを進めるうえでは、「相続放棄の事実」を証明するために、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」などの提出を求められることがあります。

Q4:証明書は、手続きの数だけ作成しないといけない?

遺産分割協議証明書は、基本的に1セットだけあれば問題ありません。

「不動産の名義変更」や「預貯金の解約」などの手続きでは、「原本還付」という制度があります。

これは、手続きの際に「原本」と「写し」を一緒に窓口へ提出することで、職員の方が内容を確認したのち、原本はその場で返却してもらえる仕組みです。

この制度を活用すれば、1セットの証明書で複数の手続きを進められます。

状況に合わせて用意する書類を変えましょう

この記事では、遺産分割協議証明書の基本的な知識や、作成する際の流れなどをお伝えしました。

遺産分割協議証明書は、相続人全員が集まるのが難しい場合に、遺産分割協議書に代わって作成できる便利な書類です。

もし遺産分割協議証明書に関してわからないことがあれば、一人で悩まずに、早めに専門家を頼りましょう。

当事務所では、相続に関する相談を無料で承っておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。