この記事でわかること

- 相続欠格に該当すると、直ちに相続権を失う

- 故意の殺害のほか、遺言書の偽造や破棄も相続欠格の原因になる

- ほかの相続人は、相続欠格者に相続欠格証明書を作成してもらい、相続手続きを進める

殺害や遺言書の偽造などをした相続人の、相続権を法律上当然に剥奪する「相続欠格」。

相続欠格者になると遺留分や遺贈も受けられず、相続税の計算にも影響する可能性があります。

本記事では、相続欠格と相続廃除の違い、欠格事由となる5つのケース、代襲相続の可否や手続きの流れまで、わかりやすく解説します。

目次

相続欠格とは

相続欠格とは、推定相続人が、民法で定める不法行為をした場合、「法律上当然に」相続人の資格を失う制度のことです。

推定相続人とは、相続が開始したら相続人となる人のことです。

配偶者、子どもや孫、父母、兄弟姉妹の順で、被相続人との血縁関係が近い人が推定相続人になります。先順位の相続人が亡くなっている場合は「代襲相続」で孫や甥・姪などが推定相続人になることもあります。

推定相続人が欠格事由に該当した場合は、本人や被相続人(亡くなった人)の意思にかかわらず、何らの手続きもなく相続権が剥奪されます。

相続欠格と相続廃除の違い

推定相続人から相続権を奪う制度には、「相続廃除」もあります。

相続廃除と相続欠格、いずれも公序良俗に反する相続を防ぐためのしくみですが、要件や手続きに違いがあります。

相続欠格は、法律で定められた欠格事由に該当した推定相続人の相続権を、自動的かつ強制的に失わせる制度です。

被相続人の意思表示や家庭裁判所への申立ては不要であり、欠格事由に該当した時点で直ちに相続権を喪失します。

一方、相続廃除は、被相続人の意思に基づき家庭裁判所へ申立てをする必要があります。推定相続人が相続権を失うタイミングは、裁判所が廃除を認めたときです。

| 相続廃除 | 相続欠格 | |

|---|---|---|

| 相続権の喪失 | 申立てが認められたとき | 欠格事由に該当したとき |

| 被相続人の意思 | 必要 | 不要 |

| 裁判所の判断 | 必要 | 不要 |

| 取り消し | 可能 | 不可(宥恕の事例あり) |

相続欠格事由となる5つのパターン

民法では、以下の5つの事由のうち1つでも当てはまれば、「相続欠格」に該当すると定めています。

(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

引用元 民法┃e-GOV

「推定相続人の素行が悪い」「推定相続人と被相続人が不仲だった」といった理由では、相続欠格になることはありませんが、殺害などの重大な違憲行為があった場合は、自動的に相続権を奪われます。

なお、「破産」は欠格事由に含まれません。

(1)被相続人や他の相続人を故意に死亡させた・死亡させようとした

故意に「被相続人」や「先の順位・同じ順位の相続権を持つ人」を死亡させ、あるいは死亡させようとして刑に処せられた推定相続人は、相続欠格者となります。

被相続人を殺害したケースのほかに、被相続人である父の財産を一人占めするために、兄弟姉妹間で起きた殺人も相続欠格に該当します。

なお、欠格事由となる犯罪は、殺人罪や殺人未遂罪に限られません。自殺教唆・幇助などの自殺関与罪や、保護責任者遺棄致死罪も、故意が認められれば該当します。

ただし、過失致死・傷害致死の場合や、正当防衛が成立する場合は、相続欠格には該当しません。

また、執行猶予中・執行猶予期間が満了した推定相続人も、相続欠格者ではありません。

(2)被相続人が殺害されたことを知りながら、告発や告訴をしなかった

被相続人が殺害された事実を知りながら、告発や告訴をしなかった推定相続人も、相続欠格者となります。

ただし、以下のケースでは、告発や告訴を行わなくても、相続権を失うことはありません。

- 加害者(殺害者)が自分の配偶者または直系血族(父母・子・孫など)である場合

- 加害者が未成年である場合

- 告発しなかった相続人が、未成年者や、認知症などで判断能力を欠いていた者である場合

- 被相続人の殺害が警察や検察に発覚した後で、初めてその事実を知った場合

一方、加害者が自分の傍系血族(兄弟姉妹など)であり、告発・告訴をしなかったときは相続欠格事由に該当します。

(3)詐欺や強迫により、被相続人がする遺言の撤回や取り消し、変更を妨げた

被相続人は、遺言で「自分の財産をどのように配分するか指定する権利」を持っています。被相続人の遺言に関する自由意思に、干渉してはいけません。

しかし、被相続人の遺言作成や撤回等の行為を、推定相続人が詐欺や強迫で妨害した場合、その相続人は相続欠格者に該当します。

(4)詐欺や強迫により、被相続人がする遺言の撤回や取り消し、変更をさせた

推定相続人が被相続人を騙したり強迫したりして、自分に有利な遺言書を作成させたり、既存の遺言書を撤回、取り消し、変更させたりする行為は、欠格事由に該当します。

また、遺言が被相続人の本意ではないと判断された場合、その遺言は無効とされます。

(5)被相続人が残した遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した

遺言書の偽造行為は、相続欠格事由になります。

作成済みの遺言書を勝手に書き換える、捨てる、隠すといった行為も同様です。

実際に、遺言書に日付を記載した行為が「変造」に該当し、推定相続人は相続欠格者であると判断されたケースがあります。

相続欠格事由にならないケース

遺言書の変造や隠匿などで相続欠格事由とされるには、「相続において不当な利益を得ようとする意図(二重の故意)があったかどうか」が問われます。

そのため、単に遺言書に押印をするなど、「被相続人の意思を実現するために、遺言書の法形式を整える趣旨」で変造をした場合は、相続欠格事由に当たらないとされた判例があります。

また、「遺言書の存在を隠していても、その行為が不当な利益を得る目的といえないとき」は、相続欠格事由にならないとした判例もあります。

相続欠格になるとどうなる?

相続欠格者は相続人の資格を失うことになり、相続権が回復することは二度とありません。

相続権を直ちに失う

相続欠格者は、初めから相続人ではなかったものとみなされ、遺産を相続することはできません。

また、遺産分割協議に参加する権利も失います。

遺留分も認められない

相続欠格者は、相続権自体を失うため、遺留分も認められません。

また、遺留分侵害額請求をすることもできません。

遺言書による相続や遺贈も認められない

被相続人の遺言書に財産を譲る旨が書いてあったとしても、相続欠格者は遺贈を受けることはできません。

遺言の意思表示よりも、相続欠格であることのほうが重く受け止められます。

ほかの人の財産も相続できないことがある

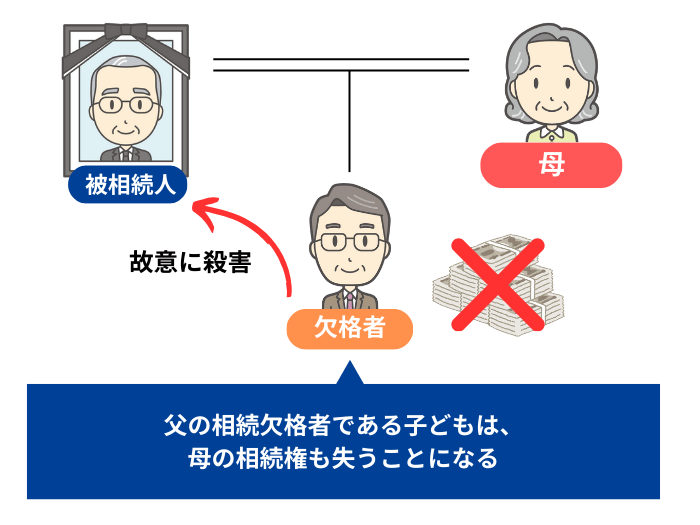

例えば、父母と子どもの3人家族で、子どもが父を故意に死亡させて刑に処せられたとします。

この場合、子どもは民法891条1号により父の相続について相続欠格者となり、父の遺産を相続することはできません。

さらに、子どもは母の相続権も失います。

配偶者である父と母は「同順位の法定相続人」であり、子どもが父を死亡させた行為は「相続について同順位にある者を死亡させた」ことに該当するからです(民法891条1号)。

同様に、父が子どもを故意に死亡させた場合も、父は母(自分の妻)の相続権を失います。

母にとって子どもは「先順位の相続人」であり、父の行為が「先順位の相続人を死亡させた」ことに該当するからです。

一方、遺言書に関する欠格においては、結論が異なります。

例えば、父の遺言書を偽造した場合の欠格事由は「被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した場合」と規定されています(民法891条5号)。

同順位や先順位の相続人に関する言及はされていないため、父の遺言書を偽造して相続欠格者になったとしても、それだけで母の相続権も失うわけではありません。

相続欠格者がいる場合の相続手続き

相続欠格者がいる場合、相続手続きはどのように行うのでしょうか。

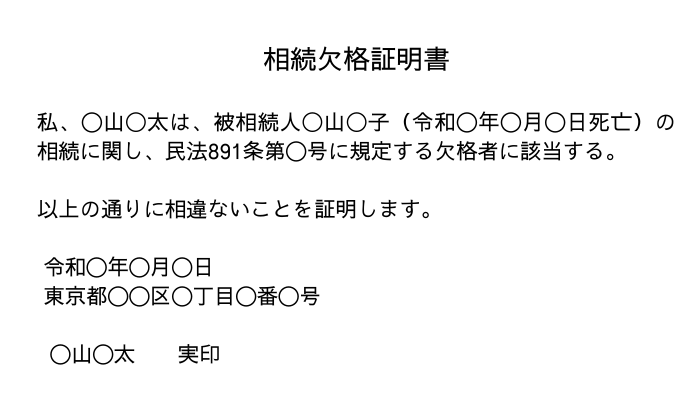

相続欠格者は「相続欠格証明書」を作成する

まずは、相続欠格者に「相続欠格証明書」を作成してもらいます。

相続欠格証明書とは、相続欠格事由に該当することを本人自身が認め、署名・実印を押印し、そして印鑑証明書を添付して提出する証明書です。

相続欠格に該当した場合でも、戸籍には、相続欠格者である旨が記載されません。

そのため、相続手続きで「この人は相続欠格者である」ということを証明する必要がある場合、基本的には相続欠格証明書と本人の印鑑証明書を提出します。

相続欠格者が相続欠格証明書を作成してくれない場合は、別途「この人は相続欠格者」だと公的に示す書類が必要です。

そこでほかの相続人は裁判所に対し、欠格者に相続権がないことを確定させる「相続権不存在訴訟」を起こします。

裁判で相続人の地位を有しないことの確定判決がおりたなら、「確定判決の謄本」や「確定証明書」が相続欠格証明書の代わりとして利用できます。

なお、殺害などで刑事裁判で有罪判決が出ている場合は、「刑事裁判の判決書」を提出することもできます。

残りの相続人で遺産分割協議を進める

欠格者を除いたほかの相続人は、遺産分割協議を行い、相続財産の分配方法について話し合います。

話し合った内容は、遺産分割協議書としてまとめます。

なお、遺産分割協議書にも相続欠格者がいることを記載します。法定相続情報一覧図や、相続関係説明図を作成する場合も同様です。

相続欠格に関するよくある質問

ここからは、相続欠格に関する「よくある質問」を紹介します。

相続欠格を取り消すことはできる?

相続欠格は、民法で定められた欠格事由に該当すると当然に相続権を失い、被相続人の意思で取り消すことはできないとされています。

一方で、「宥恕(ゆうじょ)=寛大な心で罪を許すこと」によって、相続欠格者の資格を回復させる余地を認めた裁判例があります。

例えば、広島家裁呉支部平成22年10月5日審判では、宥恕された相続欠格者の相続資格を認めました。

また、東京地裁平成27年2月10日判決でも、相続欠格の存否に関する判断は避けつつ、「宥恕により、相続欠格の効果が消滅するため、相続欠格者は相続人の地位を有する」と判じています。

ただし、「相続欠格者の宥恕」については、専門家の間でも否定説と肯定説で意見が分かれています。

現時点の見解では、宥恕によって相続欠格が消える可能性はあるものの確定的ではなく、必ずしも相続権が回復するわけではありません。

なお、生前贈与をする、生命保険金の受取人に指定するなど、相続以外の方法で相続欠格者に財産を渡すことは可能です。

相続欠格者の子どもは代襲相続できる?

代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が何らかの事情で相続できない場合において、相続権がその子どもや孫(直系卑属)へ移ることです。

相続欠格において相続権を失ったのは、あくまでも相続欠格本人のみです。

そのため、相続欠格者の子どもや孫には、代襲相続が認められています。

被相続人よりも先に相続欠格者が亡くなった場合も、代襲相続が可能です。

また、遺産分割協議を行う場合は、代襲相続人も協議に参加する必要があります。

「相続放棄」との違い

相続欠格や相続廃除は、代襲相続が認められています。

ただし、相続放棄の場合は、代襲相続が発生しません。

相続放棄とは、自らの意思で、被相続人の財産を「すべて相続しない」ことです。

相続放棄の申請が認められると、その人は「初めから相続人でなかった」とみなされます。

相続権そのものがなくなるため、その子どもや孫は、代襲相続人にはなることができません。

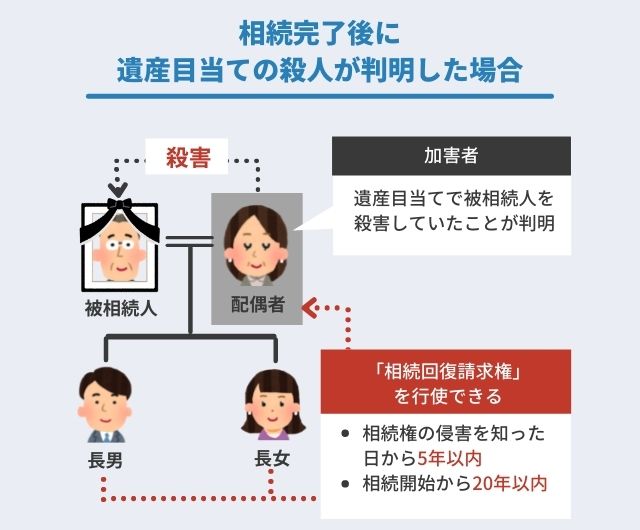

遺産分割後に相続欠格者がいることが分かったときの対応は?

遺産分割が完了したあとに、相続人の中に欠格者がいることが判明した場合、相続欠格の効力は「相続開始時点」までさかのぼって発生します。

相続権がない人を含めて遺産分割が行われてしまったことになるため、原則として、ほかの相続人で遺産分割協議をやり直すことになります。

もし、代襲相続人となる人がいる場合は、代襲相続人も遺産分割協議に参加します。

また、ほかの相続人は欠格者に対して「相続回復請求権」を行使することができます。

相続回復請求権とは、欠格者によって侵害された分の財産や権利を取り戻す請求ができる権利のことです。

侵害された権利を取り戻すには、欠格者へ直接請求する方法と裁判所へ申立てる方法の2パターンがあります。一般的には、裁判所への申立てを行います。

相続回復請求権請求権には、下記のとおり消滅時効があります。

- 相続権の侵害を知った日から5年以内

- 相続開始から20年以内

相続欠格者がいることで、相続税に何か影響はあるか?

相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。

このとき、相続欠格者は法定相続人の数に含まれません。

そのため、相続欠格者に代襲相続人がいない場合には、法定相続人の数が減り、結果として基礎控除額が小さくなります。

また、法定相続人の人数が減る分、1人あたりの取り分(法定相続分)は増えます。

取り分が増えると、その相続人にかかる課税額も大きくなるため、最終的な相続税の金額に影響することになります。

つまり、相続財産の額によっては「相続欠格者が出たことで相続税がかかってしまう」こともありえます。

相続欠格者がいる場合の相続手続きは専門家に相談しよう

相続欠格者は相続権を失い、相続税の計算上も人数に含まれません。

また、相続欠格者がいる場合は、相続手続きに必要な書類や遺産分割協議などの進め方も、通常と異なります。

特に自筆証書遺言は有効性を巡って争いが生じやすく、相続トラブルの原因になることもあります。

相続人間の争いを防ぐためには、公正証書遺言の作成や自筆証書遺言保管制度の活用をおすすめします。

なお、VSG相続税理士法人では、グループ内の司法書士や行政書士と連携し、お客様のニーズに合わせた遺言書作成のサポートが可能です。

相続人の中に欠格者がいる場合の手続きなど、相続全般に関するご相談もグループ全体で対応いたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。