この記事でわかること

- 死亡一時金の受給要件が理解できる

- 死亡一時金がもらえないケースや、例外のケースがわかる

- 死亡一時金の申請方法や支給金額がわかる

国民年金に加入していた人が亡くなったとき、遺族基礎年金を受け取れない遺族に対して「死亡一時金」が支給されることがあります。

死亡一時金の受給要件は細かく定められており、遺族の状況によっては例外要件もあります。

この記事では死亡一時金がもらえるケース・もらえないケース、支給金額や併給の可否、申請の手続きまでわかりやすく解説します。

目次

死亡一時金とは

死亡一時金とは、国民年金保険料を納めていた人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を一度も受給することなく亡くなった場合において、生計維持関係などの要件を満たす遺族に対して支給される給付金です。

遺族基礎年金と死亡一時金について

生計を維持していた人が亡くなったとき、残された家族が生活に困らないよう、「遺族年金」が支給されることがあります。

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。

亡くなった人が国民年金にのみ加入していた場合、支給されるのは遺族基礎年金のみです。

しかし、原則として遺族基礎年金の受給者は「18歳到達年度末までの子どもがいる配偶者」または「18歳到達年度末までの子ども自身」に限られます。

要件を満たさない配偶者や子どもは、遺族基礎年金も受け取ることができません。

このように、遺族基礎年金の支給対象外となる遺族に対して支給される可能性があるのが、死亡一時金です。

死亡一時金は、いわば国民年金保険料の掛け捨て防止の制度と言えます。

死亡一時金の受給要件

死亡一時金を受け取るには、亡くなった人と受給権者のいずれも、所定の要件を満たす必要があります。

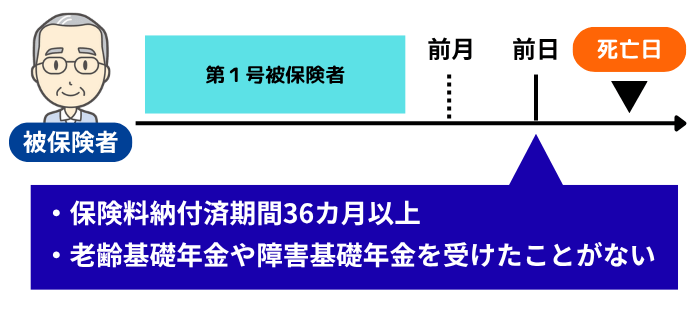

亡くなった人の要件

被保険者(亡くなった人)は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までに、国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を36カ月(3年)以上納めたこと

- 老齢基礎年金や障害基礎年金を一度も受け取らずに亡くなったこと

死亡一時金の保険料納付済期間には、法定免除を含む全額免除期間と若年者納付猶予期間、学生納付特例期間は含まれません。

ただし、「4分の3免除期間は4分の1の月数」、「半額免除期間は2分の1の月数」、「4分の1免除期間は4分の3の月数」として保険料納付済期間に算入されます。

死亡一時金を受け取れる人

死亡一時金を受給できる遺族の要件は以下のとおりです。

- 亡くなった被保険者と生計を同じくしていた「1:配偶者、2:子、3:父母、4:孫、5:祖父母、6:兄弟姉妹」の中で優先順位が上位の人

- 遺族基礎年金の受給資格がないこと(受給権者がいないこと)

- 寡婦年金を受給していないこと

死亡一時金を受け取るためには、亡くなった被保険者と同一生計であればよく、生計を維持されていた必要はありません。

死亡一時金の支給金額

死亡一時金は、被保険者の保険料納付済期間に応じて、12~32万円が支給されます。

また、付加保険料を36カ月以上納めていた場合は、死亡一時金の額に8,500円が加算されます。

なお、死亡一時金の支給回数は1回限りです。

| 保険料納付済期間(月数) | 支給金額 |

|---|---|

| 36カ月以上180カ月未満 | 12万円 |

| 180カ月以上240カ月未満 | 14万5,000円 |

| 240カ月以上300カ月未満 | 17万円 |

| 300カ月以上360カ月未満 | 22万円 |

| 360カ月以上420カ月未満 | 27万円 |

| 420カ月以上 | 32万円 |

死亡一時金の申請期限

死亡一時金の申請期限は、被保険者の死亡日の翌日から2年以内です。

2年を過ぎると死亡一時金を受ける権利は時効消滅してしまいますので、早めに手続きをしましょう。

なお、死亡一時金の請求以外にも、相続の手続きはたくさんあります。

全体のスケジュールについては、以下の記事をご参照ください。

死亡一時金がもらえないケース

前項で紹介したとおり、被保険者がすでに老齢基礎年金や障害年金を受給していた場合や、そもそも第1号被保険者としての納付期間が足りない場合は、死亡一時金の支給対象外です。

また、遺族が要件に合致しない場合や、申請期限を過ぎてしまった場合も、死亡一時金を受け取れません。

そのほかにも、死亡一時金を受け取れないケースがあります。

遺族に「遺族基礎年金の受給権」がある場合

被保険者の死亡によって遺族基礎年金を受給できる人がいる場合、原則として死亡一時金は支給されません。

「遺族基礎年金を受給できる人」には、被保険者の死亡時点で胎児であった子も含みます。

胎児がその後生まれると、その子または配偶者に遺族基礎年金の受給権が発生するため、死亡一時金の支給対象外となります。

【例外】遺族基礎年金の受給権者がいても、死亡一時金が受けられる場合

遺族基礎年金の受給権者がいる場合でも、以下のようなケースでは、死亡一時金が支給される可能性があります。

(1)死亡日の属する月に、遺族基礎年金の受給権が消滅した場合

- 被保険者が亡くなった月と、子どもが18歳の年度末を迎える月(3月末)が同じである

このケースでは、被保険者の死亡により、遺族基礎年金の受給権が発生しますが、同月のうちに受給権が消滅します。

つまり、遺族基礎年金の受給権があっても、実際は遺族基礎年金を受け取ることができません。

そのため、遺族基礎年金の発生と消滅が同じ月の場合は、死亡一時金が支給されます。

(2)先妻との間に生まれた子の遺族基礎年金が「支給停止」となっている場合

- 夫には先妻との間に「子」※がおり、その子は夫によって生計を維持されていた(養育費の支払いなど)

- 子と先妻(子にとっては母)は、生計を同一にしている

- 後妻となる「配偶者」には子がいない

- 配偶者は夫と生計を同一にしていた

- ※

- 18歳になった年度の3月31日までの未婚の人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある未婚の人

このケースでは、先妻との間に生まれた子に遺族基礎年金の受給権がありますが、生計を同一にしている母(先妻)もいます。

そのため、子の遺族基礎年金は支給停止となります。

一方、後妻である配偶者も要件を満たす子がいないため、遺族基礎年金は受け取れません。

誰にも遺族基礎年金が支給されないことから、配偶者に対して、死亡一時金が支給されます。

「寡婦年金」を受給する場合

寡婦年金とは、10年以上婚姻関係のある国民年金加入者の夫が亡くなった場合、生計維持関係のあった妻に対し、60歳から65歳の間に支給される給付金です。

寡婦年金も、国民年金保険料の掛け捨て防止の側面を持ちます。

死亡一時金と寡婦年金は、併給できません。

どちらを受給するかは、受給権者である妻自身が選択します。

死亡一時金と遺族厚生年金は併給できる場合がある

原則として、公的年金は「1人1年金」であり、複数の年金を同時に受給することはできません。

しかし、遺族厚生年金は厚生年金保険法による給付であり、国民年金法に定められた死亡一時金の支給制限には該当しません。

このように年金の支給元が異なれば、年金の併給ができる場合があります。

例えば、亡くなった被保険者に国民年金と厚生年金の両方の加入歴があり、遺族基礎年金の受給要件を満たす遺族がいない場合、遺族厚生年金と死亡一時金を併給できる場合があります。

実際に併給できるかどうかは、被保険者の年金加入期間や遺族の状況によって異なります。

詳しくは最寄りの年金事務所や、社会保険労務士などの専門家に相談しましょう。

死亡一時金の請求手続きの流れ

死亡一時金は、遺族自身が請求の手続きをしないと支給されません。

ここからは、死亡一時金の申請手続きについて紹介します。

死亡一時金の必要書類

主な必要書類は以下のとおりです。

- 国民年金死亡一時金申請書(日本年金機構のホームページからダウンロード可能)

- 亡くなった被保険者の「基礎年金番号」がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)

- 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し(請求者が被保険者の配偶者の場合、マイナンバーを記入することで省略可能)

- 世帯全員の住民票の写し(マイナンバーを記載することで省略可能)

- 亡くなった被保険者の住民票の除票(世帯全員の住民票の写しに含まれる場合は不要)

- 受取先金融機関の通帳またはキャッシュカード(請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要)

「国民年金死亡一時金申請書」は、住所地の市区町村役場や、近くの年金事務所および街角の年金相談センターでも入手可能です。

被保険者の基礎年金番号がわかるものが提出できないときは「理由書」が必要になります。

また、被保険者と請求者が別世帯の場合は、生計同一関係に関する申立書が必要です。

請求者以外の人が手続きする場合は「委任状」も用意しましょう。

死亡一時金の請求先

死亡一時金の請求は、亡くなった人の住所地の市区町村役場で行います。

また、最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターでも手続き可能です。

死亡一時金の請求後、おおむね105日以内に日本年金機構から「一時金支給決定通知書」が送付されます。

通知書送付後、おおむね50日で一時金が決定され、受け取りができます。

死亡一時金のほかに受け取れる給付金

死亡一時金のほかにも、申請すると受け取れる給付金や給付制度があります。

以下の項目では「高額療養費制度」と「葬祭費」について紹介しますが、遺族の状況によっては、ひとり親家庭になった場合の「児童扶養手当」や民間の「生命保険金」が受け取れる場合もあります。

高額療養費制度

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が、1カ月(月の初めから終わりの間)で上限額を超えた場合、その超えた金額があとで払い戻される制度です。

高額療養費は、本人が亡くなったあとも、相続人が手続きをすれば払い戻しを受けることができます。

申請期限は、診療を受けた月の翌月1日から2年です。

高額療養費の対象となるのは、健康保険が適用される医療費です。入院時の食事代や差額ベッド代などは、対象になりません。

また、払い戻された医療費は相続財産に含まれます。

高額療養費に関する詳細は、下記の記事をご参照ください。

葬祭費

葬祭費とは、国民健康保険に加入していた人が亡くなったとき、葬儀を行った人に対して支給される給付金のことです。

支給金額は市区町村により異なりますが3~7万円程度、申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年です。また、相続税はかかりません。

葬祭費については、以下の記事をご参照ください。

死亡一時金に関するよくある質問

ここからは、死亡一時金に関する「よくある質問」を紹介します。

死亡一時金に税金はかかる?

この記事で解説した国民年金の死亡一時金については、相続財産に該当しないため、相続税はかかりません。

また、所得税もかかりません。

企業年金や確定拠出年金、個人年金保険などの「私的年金」において、遺族が「一時金」を受け取った場合は、相続税や所得税がかかる場合があります。

同じ「年金」という名称でも、国民年金と私的年金とでは、仕組みが大きく異なります。

死亡日から3年以内は相続税の非課税枠が使えるなど、税法上の細かいルールもあります。

また、一口に私的年金といっても、国民年金基金や厚生年金基金からの給付は相続財産に含まれないなど、違いが多々あります。

ご不安な点は各年金の担当窓口や、相続に強い税理士に相談することをおすすめします。

被保険者が失踪宣告を受けた場合、死亡一時金の請求期間はどうなる?

被保険者が失踪宣告を受けた場合、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求をすれば、死亡一時金を受給できます。

相続放棄をしても、死亡一時金は受給できる?

死亡一時金は、相続財産ではなく受取人固有の財産として扱われます。

そのため、相続放棄をしても受け取ることができます。

死亡一時金は「遺族基礎年金のもらい損ね」を防ぐ制度

死亡一時金は、遺族基礎年金を受給できない場合における、セーフティネットのような給付金です。

請求期限は被保険者の死亡日の翌日から2年ですが、手続きを忘れてしまうと権利が時効消滅してしまう可能性もあります。

また、死亡一時金の請求以外にも相続の手続きはたくさんあり、必要な情報や資料集めに手間取ってしまうことも珍しくありません。

相続手続きでお困りの場合は、専門家に相談してはいかがでしょうか?

VSG相続税理士法人では、相続に強い税理士のほか、グループ内の司法書士や社会保険労務士などの専門家と連携しながら、お客様のお悩みにワンストップで対応しております。

初回の面談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。