東京弁護士会所属。

交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。

こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。

弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。

つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

目次

交通事故の損害賠償金を算出する上で重要な過失割合は、交通事故後のいつ決まるのでしょうか。

交通事故の過失割合は、交通事故の具体的な損害がわかってから決まります。

交通事故が起きたら警察を呼び、交通事故証明書などが作成されます。

その後、交通事故の被害者と加害者の話を聞いて状況を確認し、被害者と加害者の状況説明に食い違いがなければ、自動車の修理費用や被害者の治療など、具体的な交通事故の損害を確認して損害額を算出します。

基本的には、詳しい損害額が算出されたタイミングで交通事故の過失割合が決まります。

交通事故の過失割合は、過去の判例などを参考に決められます。

過失割合が決まったら、被害者と加害者の過失割合に応じて損害賠償金の減額や増額を行って、損害賠償額に修正をかけます。

損害賠償金や支払い、過失割合について交通事故の被害者と加害者が納得したら示談書が取り交わされ、被害者が示談内容に応じた額を受け取ります。

物損事故の場合は、車の修理業者に修理額の見積もりを出してもらい、保険会社と修理業者の間でいくらで修理するかについて協定を結びます。

次に車の時価を確認し、買替えにかかる諸費用を時価に加えた金額よりも修理の協定額の方が低い場合は修理額、高い場合は時価と買替えにかかる諸費用を賠償します。

損害額は、修理するかどうかが決まった時点で確定します。

人身事故の場合は、まず怪我の治療をし、怪我が治癒した段階で損害額が確定します。

治療を受けても完治しない場合は、後遺障害等級の認定申請をすることができます。

この申請をした場合は、後遺障害等級が決まってから損害額が確定します。

交通事故の過失割合は保険会社が決めます。

交通事故の被害者と加害者がそれぞれ保険に加入している場合は、双方の保険会社の協議によって決めます。

ただし、注意したいのは、保険会社が決めた過失割合は決定ではないという点です。

保険会社の出した過失割合に納得できない場合は、同意しないことも可能です。

保険会社の過失割合に納得できないときの対応方法については、後ほど説明します。

保険会社が出した過失割合に不満を持つケースもあれば、そもそも保険会社の過失割合が妥当ではないケースもあります。

保険会社を信頼して過失割合の決定を全面的に任せてしまうと、交通事故の被害者が損をする可能性もあります。

保険会社に過失割合を任せるとなぜ被害者が損をするのでしょう。

理由はふたつあります。

保険会社に過失割合を任せると損をする理由

ここからはそれぞれの理由について解説します。

保険会社が過失割合を決めるときは、過去の判例などを参考にします。

似たような事故ケースの判例を参考にして、適切な過失割合について判断するのです。

保険会社に過失割合を全面的に任せてしまうと損する理由のひとつが、この「判例」の存在です。

保険会社は法律専門の会社ではありませんし、保険会社の担当も当然ですが法律のプロではありません。

保険会社はあくまで保険のプロなので、弁護士のように幅広い判例を把握しているわけではないのです。

保険会社が参考にする判例の他にも、世の中には数多くの判例があり、中にはマイナーで保険会社側が把握していない判例もあります。

交通事故の過失割合を判断する上で、保険会社が参考にした判例よりも適切な判例が存在していることも少なくありません。

以上のような理由から、保険会社に過失割合を任せきりにしてしまうと、被害者にとって不利な過失割合になってしまうことがあります。

その結果、被害者が損害賠償金などで損をする可能性があるのです。

保険会社は交通事故被害者の味方だと思うかもしれませんが、そうではありません。

保険会社は「会社」ですので、利益を求めます。

保険会社の担当が親身になってくれたなど、個人では味方になってくれるかもしれません。

しかし、会社全体としては交通事故被害者の味方というわけではなく、会社の利益の方が優先されます。

交通事故では、過失割合によって保険会社の負担する金額が変わるため、払う側の保険会社はできるだけ払う金額が少なくしようとします。

そのため、適切な過失割合を提示しない可能性があります。

交通事故の被害者と加害者の保険会社が同一の場合は、過失割合が多少変わっても保険会社の損益はほぼ変わらないなどの理由から、適切な過失割合を提示しないケースも考えられます。

保険会社を信頼して任せきりにしてしまうと、交通事故の当事者にとって過失割合が納得できない数字になる可能性があるのです。

保険会社が提示した過失割合に納得できない場合は、過失割合の交渉なども可能です。

過失割合に納得できない場合は、2つの対応方法があります。

過失割合に納得できない場合の対応方法

それでは1つずつ見ていきましょう。

保険会社の過失割合に納得できない場合は、適切な過失割合を調べ、変更を求める方法があります。

過失割合の調べ方としては、判例をあたる方法や弁護士も使う交通事故の書籍を参考にする方法があります。

弁護士は交通事故の損害賠償を算定する際に、「青本」「赤い本」というふたつの手引きを参考にします。

青本とは「交通事故損害額算定基準」のことで、赤い本とは「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」のことです。

青本と赤い本は一般の人でも購入できますので、判例や青本、赤い本などを参考に、適切な過失割合を確認しましょう。

確認した結果、過失割合が不当だとわかったら、過失割合の変更を求めます。

保険会社の過失割合に納得できないときのもうひとつの対応方法は、弁護士への相談です。

交通事故に強い弁護士は、担当した交通事故のケースや把握している判例、専門知識などから適切な過失割合の判断が可能です。

弁護士に過失割合について相談すれば、提示された過失割合が適切かどうか判断してもらえます。

過失割合が不適切だとわかった場合は、適切な過失割合も判断してもらいましょう。

弁護士は交渉のプロですので、適正な過失割合への変更を求めるときは、弁護士に交渉してもらうことをおすすめします。

過失割合に納得できないときは、どのように過失割合を変更するかが問題です。

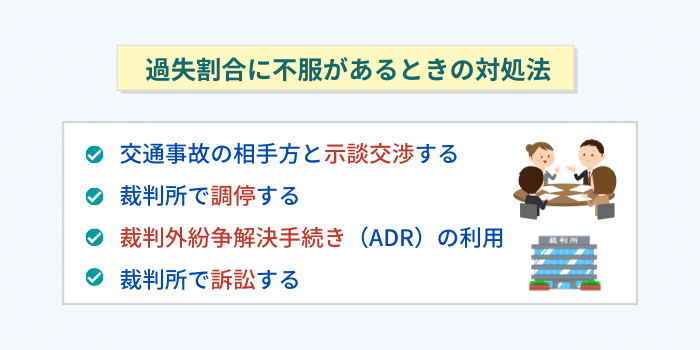

過失割合に不服がある場合の対処方法は4つあります。

交通事故の相手方と過失割合について話し合います。

交通事故の相手が、提示した過失割合に納得してくれれば解決となりますが、相手が納得しない場合は、別の方法で解決しなければいけません。

交通事故の相手と過失割合の話がまとまらない場合は、裁判所の調停を利用する方法があります。

調停とは、裁判所で当事者が話し合うことで揉め事の解決を目指す手続きです。

調停では裁判のような判決はなく、あくまで当事者間の話し合いになります。

当事者間の話し合いが決裂すれば、調停は不成立となります。

調停では、調停委員という専門家が話し合いをまとめるためにサポートしてくれますが、調停委員はあくまで中立の立場です。

被害者や加害者の肩を持つことはありませんので、味方が必要な場合は、専門家である弁護士に依頼することになります。

交通事故紛争処理センターなどが行っている、裁判外で揉め事を解決するための手続きがADRです。

ADRでは管轄団体のサポートを受けて、加害者側との話し合いによって揉め事の解決を目指します。

交通事故の過失割合については、加害者側と話し合って決めることもできますし、ADR管轄団体の審査会などに過失割合を決めてもらうことも可能です。

ADRはあくまで話し合いになりますので、管轄団体も中立の立場という点では、調停と似ています。

調停やADRで解決できない場合は、最終的に裁判所で訴訟をすることになります。

調停やADRでは第三者が話し合いがまとまるようにサポートしますが、訴訟の場合は当事者同士が主張や証拠を出し合い、裁判官が判決を下すというかたちで解決します。

なお、示談交渉で解決しなかった場合に、調停やADRを使わずいきなり訴訟することも可能です。

過失割合の交渉を有利に進めるための方法は3つです。

交通事故の過失割合の交渉を有利に進める方法

過失割合が適正でないと思っても、証拠がなければ過失割合が適正であることを証明できません。

加害者側も証拠がないと納得しないことでしょう。

ドライブレコーダーなどがあれば、事故状況の証拠になります。

事前に交通事故の状況や過失割合についての証拠を準備しておきましょう。

また、過失割合についての知識がないと、保険会社などから適切でない過失割合を提示された場合でも、そのまま承諾してしまう可能性があります。

過失割合で損をしないためにも、過失割合についての基礎知識を持っておきましょう。

早めに弁護士に相談することも、過失割合の交渉を有利に進める方法です。

交通事故に強い弁護士は、過失割合についても深い専門知識と豊富な実務経験を持っています。

過失割合をはじめとした交通事故の交渉についても、知識や実務経験に裏打ちされた専門的サポートとアドバイスが期待できます。

交通事故の過失割合は、具体的な損害が算出された段階で決まります。

過失割合は保険会社が決めますが、保険会社が提示する過失割合は、絶対というわけではありません。

過失割合に納得できなければ、弁護士に相談するなどの対処法があります。

交渉を有利に進めるためにも、早い段階で弁護士に相談しておくことをおすすめします。