記事の要約

- そもそも公正証書遺言とは

- 公正証書遺言を作ると何がいいのか?

- どうやって公正証書遺言を作成するのか?

「できる限り確実な方法で、遺産を渡せるようにしたい」

そのようなときに選ばれるのが、公正証書遺言です。

公正証書遺言には、家庭裁判所の検認が不要で、改ざんリスクも低いというメリットがあります。

一方で、費用がかかることや証人が必要になる点には注意が必要です。

この記事では、公正証書遺言のメリット・デメリットに加え、最新版の費用のシミュレーションや作成方法をわかりやすく解説します。

さらに、2025年10月1日からスタートした公正証書遺言デジタル化の最新動向も紹介しています。

遺言書作成の参考として、ぜひご一読ください。

目次

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場に所属する「公証人」が作成する遺言書です。

公証役場とは、公正証書の作成や私文書の認証、確定日付の付与などの業務を行う法務省管轄の機関であり、全国に約300箇所あります。

また、公証人は全国に約500人ほどおり、裁判官や検察官、弁護士といった法律実務の経験が豊富な人の中から公募で選定されます。

公証人は、国家公務員法上の公務員ではありませんが、法務大臣が任命する実質的な公務員といえます。

遺言者は遺言書に遺したい内容を公証人に伝え、公証人はその希望と法律を照らし合わせながら文案を作成します。

作成当日は、遺言者本人と証人2名以上が立ち会うことが求められます。

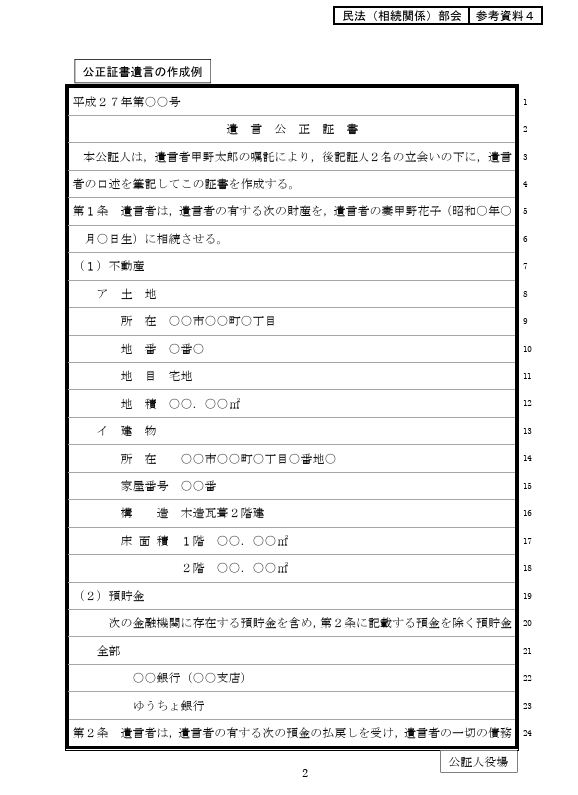

公正証書遺言の作成例(一部抜粋)

引用元 法務省

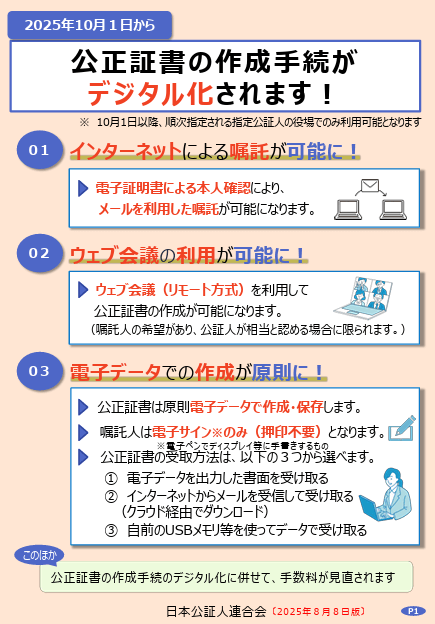

公正証書遺言の作成手続きが「デジタル化」される

これまで、公正証書遺言の作成は「公証役場に出向き、紙の文書に署名押印する」方法が基本でした。

しかし、公証人法の一部改正に伴い、2025年(令和7年)10月1日からは公正証書の作成手続きがデジタル化され、公正証書遺言もオンラインで作成できるようになりました。※

デジタル化に対応する公証人(指定公証人)が「相当」と認めた場合に限られますが、従来の対面方式に加えて、新たに以下の方法でも遺言書を作成できます。

- 電子証明書による本人確認が可能になる

- ウェブ会議システムを利用した、リモート形式での作成に対応

- 公正証書遺言は電子データでの作成・保存が可能になる

- 署名捺印の代わりに電子サインを利用(押印不要)

- ※

- 2025年10月1日以降、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用が可能になります。また、公正証書のデジタル化の安定的な実施を確保するため、デジタル化に対応する公証人(指定公証人)は、施行日以降、順次指定する予定です(令和7年中に完了予定)。

公正証書作成手続きのデジタル化について

引用元 日本公証人連合会

自筆証書遺言・秘密証書遺言との違い

遺言書には、自筆証書遺言や秘密証書遺言という方式もあります。

それぞれの違いは以下のとおりです。

| 項目 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 |

|---|---|---|---|

| 作成方法 | 遺言者が内容を口頭で伝え、公証人が作成 | 遺言者が全文を自筆 財産目録はパソコンでの作成可 |

遺言書は全文を自筆、署名捺印のうえ、遺言書を同じ印で封印 公証人の前で自分の遺言書である旨、住所、氏名を申述 |

| 証人 | 2名以上必要 | 不要 | 2人以上必要 |

| 署名捺印 | 遺言者、公証人、証人 | 遺言者 | 遺言者、公証人、証人 |

| 費用 | 公証人手数料+証人費用などが必要 | 検認の際は手数料がかかる 法務局で保管する場合は1通につき3,900円の保管料がかかる |

公証役場での手数料が必要 検認の際は手数料がかかる |

| 家庭裁判所の検認 | 不要 | 必要(法務局保管時は不要) | 必要 |

| 保管場所 | 原本を公証役場で保管 | 自由(法務局でも保管可能) | 自由 |

自筆証書遺言は、費用をほとんどかけずに作成できる反面、形式不備で無効になる可能性や、自宅保管の場合は紛失・改ざんのおそれがあります。

秘密証書遺言は、遺言の存在を公証役場で証明しつつ、内容を秘密にできる方式です。形式不備により遺言書が無効となるリスクもあります。

実務では、ほとんど利用されません。

公正証書遺言は公証人が作成し、原本も公証役場に保管されるため、確実性の高い遺言方式といえます。

なお、自筆証書遺言も、将来的にデジタル化の制度整備が検討されています。

自筆証書遺言保管制度について

自筆証書遺言の場合は、全国の法務局(遺言書保管所)に預けて保管してもらうこともできます。

法務局に保管された自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が不要です。

また、自宅保管よりも、紛失や改ざんのおそれが大幅に低減されます。

法務局に預ける際には、「形式」に沿った遺言書であるかどうかも確認してもらえます。ただし、遺言書の「内容」に不備があれば無効になる可能性があります。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は「確実性」「安全性」が高い遺言方式です。

遺言が無効になりにくい

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が、遺言書が法律上の要件を満たしているかを確認しながら作成を進めます。

そのため、日付や署名の書き忘れ、押印の漏れといった形式上の不備によって無効になる可能性はほとんどありません。

遺言者・公証人・証人の三者が立ち会って作成するため、「そそのかされて遺言書を書いた」と、後から言われるリスクも抑えられます。

改ざんリスクや紛失リスクの心配が少ない

公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、改ざんや紛失リスクが大幅に低減されます。

また、正本や謄本といった証明情報も、電子データで作成・受け取りができるようになり、紙の持ち運びや郵送に伴う紛失リスクも低くなりました。

家庭裁判所の検認が不要であり、すぐに相続手続きができる

遺言書の検認とは、遺言書の偽造や破棄防止のために、家庭裁判所で行われる手続きです。

検認は、申し立てから完了まで数週間から数カ月かかることもあり、検認が長引くと相続手続きの開始が遅れてしまう可能性もあります。

一方、公正証書遺言は検認が不要であり、相続開始後はすぐに遺言に基づいて手続きを進めることができます。

手書きをしなくてよい

公正証書遺言は、遺言者が伝えた内容を公証人が文書にまとめるため、遺言者は自筆で全文を書く必要がありません。

また、専門家である公証人が作成することで、誤記による形式不備や表現のあいまいさを防ぐことができます。

公正証書遺言のデメリット・注意点

一方、公正証書遺言には以下のデメリットがあります。

作成には費用と時間がかかる

公正証書遺言の作成には、公証人手数料、証人への謝礼や謄本交付料、士業などの専門家によるサポート費用などがかかります。

また、遺言書の作成には、遺言内容の原案作成や必要書類の準備、公証役場との打ち合わせを経るため、完成までには数週間から1カ月程度かかることがあります。

相続財産が多い場合や、不動産評価証明などの書類取得に時間を要するケースでは、さらに長引くこともあります。

証人2人が必要

公正証書遺言の作成には、証人2人以上が立ち会います。

証人は、公証人が作成した文案の内容を確認し、遺言書が「遺言者の意思に基づいて作成された」ことを証明します。

証人になれない人・証人が見つからない場合

推定相続人やその配偶者・直系血族など利害関係を持つ人や、判断能力が不十分とみなされる未成年は、公正証書遺言の証人になることができません。

また、公証人の配偶者など公証人と特別な関係にある人も、証人になることができません。

身近な人に証人を頼めない場合は、司法書士や行政書士などに証人を依頼する方法があります。

専門家が証人になることで、遺言書の内容に不備がないか確認をしながら作成することができます。

また、公証役場によっては証人を紹介してくれることもあるため、相談してみるとよいでしょう。

「デジタル」で作成しても、相続手続きでは「紙」を使う可能性が高い

公正証書遺言の正本や謄本は、電子データで交付を受けることも可能になりました。

ただし、口座解約などの相続手続きにおいては依然として、紙の正本・謄本の提出を求められる可能性が高いです。

電子交付はまだ始まったばかりで、運用は浸透していません。

デジタル形式で作成した公正証書遺言であっても、実際には紙媒体の正本・謄本で交付してもらうケースが多いと考えられます。

公正証書遺言作成の費用シミュレーション

公正証書遺言を作成するには、どのくらいの費用がかかるか確認します。

- 相続財産:1億円

- 推定相続人:子ども2人

- 証人:司法書士や行政書士

- 遺言書の枚数:5枚

- 正本や謄本:「紙の書面」で正本1通、謄本2通を受け取る

- 公正証書作成の手数料:2025年10月1日時点の金額

- ※

- 弊社の「遺言書作成サービス」を利用するものとする

相続人が2人いる場合の概算費用は、合計で「27万300円」です。

| 項目 | 金額(概算) | 備考 |

|---|---|---|

| 公証人手数料 | 3万3,000円✕2名分=6万6,000円 | ・1人ごとにかかる |

| 遺言加算 | 1万3,000円 | ・1億円以下の場合上記手数料の他にかかる |

| 証書の正本・謄本の交付代 (紙の書面での交付) |

正本: (300円✕5枚)+(300円✕2枚)=2,100円 謄本: (300円✕5枚)+(300円✕2枚)✕2通=4,200円 |

・正本と謄本の枚数ごとに手数料がかかる ・3枚を超えるときは、超える1枚ごとに300円の手数料が加算される |

| 証人の立ち会い費用(2名) | 1万円✕証人2人=2万円 | ・司法書士などの専門家に依頼した場合は1人につき1~3万円程度が目安 |

| 弊社の遺言書作成サービス | 16万5,000円(税込) | ・事務所によって費用は異なる |

| 計:27万300円 | ||

省令で定められた「公証人手数料」がかかる

公正証書遺言の手数料は、遺言書「1通」あたりではなく、「財産を受け取る人ごと」にかかります。

相続人や受遺者の人数が増えると、その分、公証人手数料もかかります。

また、手数料の適正化を図るため、2025年10月1日より公証人手数料が以下のとおり改訂されました。

| 目的の価額 | 手数料 |

|---|---|

| 50万円以下 | 3,000円 |

| 50万円を超え100万円以下 | 5,000円 |

| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |

| 200万円を超え500万円以下 | 1万3,000円 |

| 500万円を超え1,000万円以下 | 2万円 |

| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 2万6,000円 |

| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 3万3,000円 |

| 5,000万円を超え1億円以下 | 4万9,000円 |

| 1億円を超え3億円以下 | 4万9,000円に超過額5,000万円までごとに1万5,000円を加算した額 |

| 3億円を超え10億円以下 | 10万9,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |

| 10億円を超える場合 | 29万1,000円に超過額5,000万円までごとに9,000円を加算した額 |

今回のケースでは、1人につき5,000万円の遺産を受け取るため、1人につき3万3,000円、合計で6万6,000円の手数料がかかります。

さらに、遺言者が病気などで公証役場に直接行くことができない場合は、出張費として公証人の交通費や日当も発生します。

交通費は実費、日当は1日2万円(4時間以内なら1万円)です。加えて、公正証書遺言の作成手数料は1.5倍に割り増しされます。

来所が著しく困難な場合は、公証人の許可を得た上で、リモート方式で作成する方法を検討するのもよいでしょう。

財産が1億円以下の場合は「遺言加算」がかかる

遺言の対象となる相続財産の総額が1億円以下の場合は、公証人手数料に加えて、遺言1件につき1万3,000円の「遺言加算」が上乗せされます。

遺言書の正本・謄本を取得するたびに費用がかかる

正本とは、遺言の執行に使う正式な文書で、原則として遺言者本人に1通交付されます。

謄本とは、正本の写しで、必要に応じて複数部受け取ることが可能です。

紙に印刷した書面で遺言書の正本や謄本を取得する場合、1枚につき300円の手数料がかかります。

また、用紙の印刷枚数が3枚を超えた場合は、超えた1枚ごとに300円の手数料が加算されます。

なお、正本・謄本は「電子データでの発行・交付」ができるようになりました。

電子データで交付を受ける場合は「1通につき2,500円」の手数料がかかります。

弊社の「遺言書作成サービス」の費用とサポート内容

弊社には、公正証書遺言の作成を一括でサポートするサービスもございます。

サービス内容は「適切な遺言書の作成支援、相続財産の把握と節税アドバイス、遺言書のリーガルチェック、公証役場での作成支援」であり、15万円(税込16万5,000円)で承っています。

公証人手数料や謄本交付料の実費は別途かかりますが、弊社が窓口となって準備から当日の立ち会いまでサポートするため、お客様が複雑な手続きに追われることはありません。

「この遺産配分で問題ないか」「証人を頼める人がいない」といった不安も、弊社グループ内の専門家集団がワンストップで対応し、アドバイスをさせていただきます。

確実な遺言書を残したい方に、最適なサービスです。

公正証書遺言の作成に必要な書類

公正証書遺言の作成に伴う、主な必要書類は以下のとおりです。

- 遺言者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

- 遺言者の印鑑証明書

- 遺言者の戸籍謄本(相続人との関係が記載されたもの)

- 財産を相続人以外の人に譲る場合(遺贈)は、受贈者の住民票の写し

- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)や固定資産税納税通知書、預貯金の通帳のコピーなど財産情報のわかるもの

戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などは、発行日から3カ月以内のものが必要となります。

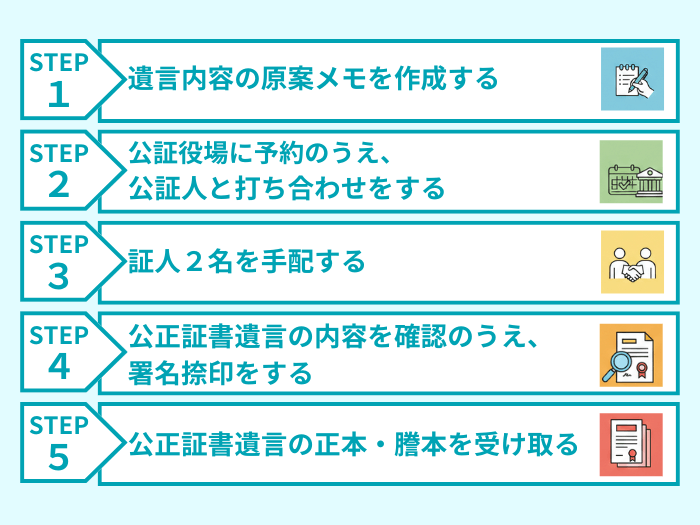

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言は、以下の流れで作成します。

(1)遺言内容の原案メモを作成する

まずは「誰に・どの財産を・どのくらい相続させるか」を書き出しましょう。

相続内容を具体的に書き出すためには、先に自身が保有している財産を洗い出しておくと作成しやすいです。

遺言内容の原案メモは、公証人と打ち合わせするときに利用できます。

相続財産の配分は、法律上の「遺留分」に配慮する必要がありますので、不明な点は税理士や行政書士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

(2)公証役場に予約のうえ、公証人と打ち合わせをする

作成したい遺言内容が決まったら、公証役場に予約を入れます。

遺言者は、全国どこの公証役場でも公正証書遺言の作成を依頼することができ、公証役場に行けないときは公証人に出張を依頼することもできます。

ただし、公証人自身の執務場所は所属法務局の管轄区内に限られます。

電話で予約を入れるのが一般的な方法ですが、公証役場によっては、窓口での直接の予約や相談を受け付けている場合もあります。

当日は、原案メモに基づいた詳細な内容の確認や、必要な書類(戸籍謄本、不動産の登記簿謄本など)に関する打ち合わせを行います。

公証人は、メモ原案や必要資料に基づき遺言書の「案」を作成します。

その後、遺言者へメールなどで案を提示し、修正を重ねながら内容を確定させていきます。

なお、公証役場の場所は、日本公証人連合会のホームページから確認できます。

(3)証人2名を手配する

遺言者は、信頼できる証人2名を、自身で友人や知人に依頼するか、公証役場や司法書士や弁護士などに依頼して手配してもらいます。

(4)公正証書遺言の内容を確認のうえ、署名捺印をする

遺言書の作成当日、遺言者は公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げます。

公証人は、その内容が遺言者の真意であることを確認したうえ、あらかじめ作成していた遺言書の原案を遺言者および証人2名に読み聞かせ(または閲覧)、内容に間違いがないことを確認してもらいます。

証人は、遺言者が遺言の内容を理解し、遺言者本人の意思に基づいていることを確認します。

ここまでで問題がなければ、遺言者・公証人・証人はそれぞれ署名・押印をします。

なお、遺言者に言語機能障害があり話すことができない場合は、通訳人を介して申述をするか、口頭の代わりに自筆で対応することができます。

遺言者や証人に、聴覚障害があり耳が聞こえない場合は、読み聞かせの代わりとして、公証人が筆記した内容を通訳人を介して伝えてもらうことも可能です。

(5)公正証書遺言の正本・謄本を受け取る

遺言者に対し、公正証書遺言の正本(せいほん)と謄本(とうほん)が交付されます。

これらを受け取ることで、手続きは完了します。

なお、公正証書遺言の作成手順については、下記の関連動画もご参照ください。

公正証書遺言を作るときは「内容の不備」に注意する

公正証書遺言を作成する際は、遺留分侵害や遺言能力に気をつける必要があります。

遺留分を侵害しないようにする

「遺留分」とは、配偶者や子どもなど一定の相続人が法律で保証されている最低限の取り分のことです。

例えば「すべての財産を長子〇〇に相続させる」といった内容は、ほかの相続人の遺留分を侵害し、相続トラブルの原因になる可能性があります。

遺言を作成する際は、遺留分を考慮した配分を検討することが重要です。

相続させたくない相手がいる場合は、家庭裁判所に「相続人の廃除」を申し立てることも可能ですが、実際に認められるケースは多くありません。

現実的には、遺留分を侵害しない範囲を相続させるほうが望ましいでしょう。

遺言能力の低下による遺言無効のリスク

遺言が有効と認められるには、遺言者が遺言の内容を理解し、判断できる能力(=遺言能力)が必要です。

そのため、認知症の進行や加齢によって判断能力が低下している時期に作成した遺言は、後に「無効」と主張され、相続トラブルの原因となるリスクがあります。

このようなトラブルを防ぐには、できるだけ早めに遺言を準備することが大切です。

加えて、医師の診断書を添付するなど、遺言の有効性を裏付ける証拠があると、後の争いを回避しやすくなります。

なお、認知症が進んだ人でも、自分の行為がどのような結果をもたらすかを理解・判断できる「事理弁識能力」が一時的に回復した場合は、公正証書遺言を作成することができます。

ただし、その際には民法973条に基づき、医師2名以上の立ち会いと、その医師が「遺言作成時に事理弁識能力を欠いていなかった」旨を遺言書に付記・署名押印することが必要です。

公正証書遺言に関するよくある質問

ここからは、公正証書遺言に関する「よくある質問」を紹介します。

公正証書遺言があるか確認するには?

最寄りの公証役場から「遺言検索システム」を利用して、公正証書遺言が保管されていないか確認することができます。

この検索を利用できるのは、相続人や受遺者、遺言執行者などの利害関係者に限られます。照会の際には、戸籍謄本や相続関係を示す書類が必要です。

なお、利用できるのは相続開始後であり、遺言者の生存中には照会できません。

公正証書遺言の保存期間は何年?

公正証書遺言は、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年、または遺言者の生後170年のいずれか早い期間にわたり、公証役場で保管されます。

遺言を取り消したい場合はどのようにすればいい?

遺言は、遺言者本人の意思によって取り消すことができます。

公正証書遺言を取り消す場合は、公証役場で「遺言の撤回」の手続きをします。

原則として、手数料は1万3,000円かかります。

正本や謄本を紛失した場合は、再交付してもらえる?

公証役場に申請すれば、正本や謄本の再交付を受けることができます。

直接役場に行く、または郵便によっても取得することが可能です。

遺言者は、正本・謄本は必要最小限を受け取り、保管先と受け渡し先を、家族や遺言執行者へ周知しておくとよいでしょう。

公正証書遺言の作成は専門家に相談して不安を解消

公正証書遺言は、多くの財産を持つ人や、相続人同士のトラブルを避けたい人に特に有効な方法です。

作成手続きもデジタル化されるなど、誰にとっても利用しやすい環境が整いつつあり、遺言書を残す人はさらに増えていくと考えられます。

実際に公証人と打ち合わせをするときは、自分の気持ちや希望をきちんと伝えられるよう、あらかじめメモを作成して準備しておくことが大切です。

また、税理士や司法書士など専門家の視点が入ることで、バランスの取れた遺言内容にできます。

公正証書遺言は「作れば安心」というものではありません。

遺言内容に不備があると、逆に争いの火種となる可能性もあります。

だからこそ、専門家に相談しながら作成を進めることが、将来の不安を解消し、安心して大切な財産を託すための方法といえるでしょう。